邓小平曾说过:“人们都知道我曾经‘三下三上’,坦率地说,‘下’并不是由于做了错事,而是由于办了好事却被误认为错事。”

邓小平晚年在会见外宾时,谈起了保持身体健康的秘诀。他回顾自己“三落三起”的经历,说:“我的回答是四个字:‘乐观主义’,天塌下来不要紧,有人顶着。”正是由于他始终坚信正确的东西总要战胜错误的东西,自己对党的忠诚总会被历史所证明,所以不管遇到什么,遭受什么挫折,他都能保持着一种乐观主义精神。

今天我们从邓的三段婚姻来再度认识他的“三落三起”。

1925年下半年,河北姑娘张锡瑗由中共北方党组织选派,和妹妹张锡瑞进入莫斯科中山大学学习。在莫斯科学习期间,张锡瑗不仅较系统地接触了马克思列宁主义原理,思考和研究中国革命问题,而且还结识了许多后来闻名全国的男女同学,如张闻天、王稼祥、乌兰夫、张琴秋、傅学文等。在这里,张锡瑗和邓希贤相识。两人虽不同班,但经常一起参加党组织活动,接触比较多,彼此间都留下了很好的印象。那时,邓希贤22岁,张锡瑗19岁,她活泼、爽快、性情温和,对人很好,长相则是“少有的漂亮”。

张锡瑗1907年生于河北省房山县良乡镇(今属北京),14岁随父迁居保定,进直隶省立第二女子师范学校。父亲张镜海是铁路职员,参加过著名的“二七大罢工”,曾担任保定段铁路工会负责人。锡瑗是长女,她下边还有两个妹妹锡瑞、锡珍(后改名晓梅)。在校时,张锡瑗姐妹仨和同学李培之(王若飞的夫人)等,都是学生运动的积极分子,并成为该校早期团员。

1925年,张锡瑗来到北京,认识了李大钊、赵世炎等中国共产党早期重要领导人。当时的北京,因为冯玉祥发动“北京政变”,倾向国民革命,直系吴佩孚的势力已被肃清,冯玉祥又邀请孙中山北上,所以政治环境比较宽松。当时国共合作已经实现,共产党在北京可以以国民党的名义活动,处于半公开状态,因此北方的革命运动也迅猛开展起来。为配合孙中山北上,中国共产党发起了国民会议运动。来到北京的张锡瑗,和当时在北京工作的邓颖超结识,由此成为至交,一起从事中共领导下的国民会议促成会的活动,并由共青团员转为共产党员。

张锡瑗像

中山大学的学制是两年,但邓希贤学习仅1年,于1927年春受党的派遣回国,到西安冯玉祥国民军联军担任中山军事学校政治处处长兼政治教官,并任该校中共组织的书记。蒋介石在上海发动四一二反革命政变后,邓希贤于六七月间转赴汉口,在中共中央机关工作。不久,汪精卫主政的武汉政府也公开反共,严酷的白色恐怖笼罩全国,中国共产党被迫转入地下。为了适应秘密工作环境,他从此改名为“邓小平”。8月7日他参加中共中央紧急会议(即八七会议),会议纠正和清算了陈独秀的右倾投降主义,确定了实行土地革命和武装反抗国民党反动派的总方针。

张锡瑗姐妹于1927年秋经蒙古自莫斯科回国。于是,有机会到保定探望双亲,期间姐妹俩又协助父亲,成功地参与领导了一次反抗铁路当局迫害工会干部和家属的斗争。从此,在铁路工人中长时间流传着“姐妹闹革命”的佳话。这次保定铁路工人罢工运动的筹划领导工作,自始至终是在张家进行的,因此连张锡瑗当时只有8岁的小弟弟都印象很深。此次罢工后,张锡瑗到了武汉,在武汉中央秘书处工作。在这里,邓小平意外地遇见了张锡瑗。两人紧握双手,激动不已地畅谈离别后的情况,友谊倍增。

老同学相遇,既惊且喜,他们这回真是并肩战斗在一起了。张锡瑗为邓小平的精明强干和活跃开朗所吸引,产生了敬佩和爱慕之情。张锡瑗外表秀丽、性情温柔,待人诚恳热情,也博得了邓小平的好感,渐渐地,他们步入了爱河。

不久,中共中央机关由武汉迁往上海。邓小平和张锡瑗乘船同行,两人并肩站在船的甲板上,凭栏远眺,长江白浪滔天,渔舟唱晚,落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色。看见这迷人的景色,两人更坚定了革命必胜的信念,促成了早日结婚组建家庭的良好愿望。轮船顺长江而下,经九江、安庆、芜湖、南京,两天的航程抵达上海,邓小平和张锡瑗两人在船上,经过长时间的交谈,感情更加深了,可以说这是婚前的一次轻松的旅行。

到上海后,邓小平担任中共中央秘书长,张锡瑗分配在邓小平领导的秘书处工作。两人朝夕相处,有了更多更深的了解。

在上海那“吊着脑袋干革命”的白色恐怖中,邓小平一直在中央机关工作,他当过杂货店老板、当过古董店的老板,以作为掩护。作为中央秘书长,他熟知所有中央机关的地点和秘密接头地点,对于上海的大路小路、街巷弄堂,特别是秘密机关所在的那种四通八达的弄堂,他都相当熟悉。

当时,邓小平的胞弟邓垦恰到上海求学,临行时父亲要求他到上海后去找找自己的哥哥。邓垦到了上海便开始寻找,可是自己又没有一点信息,语言也不通,加之没什么熟人,找来找去没有着落。

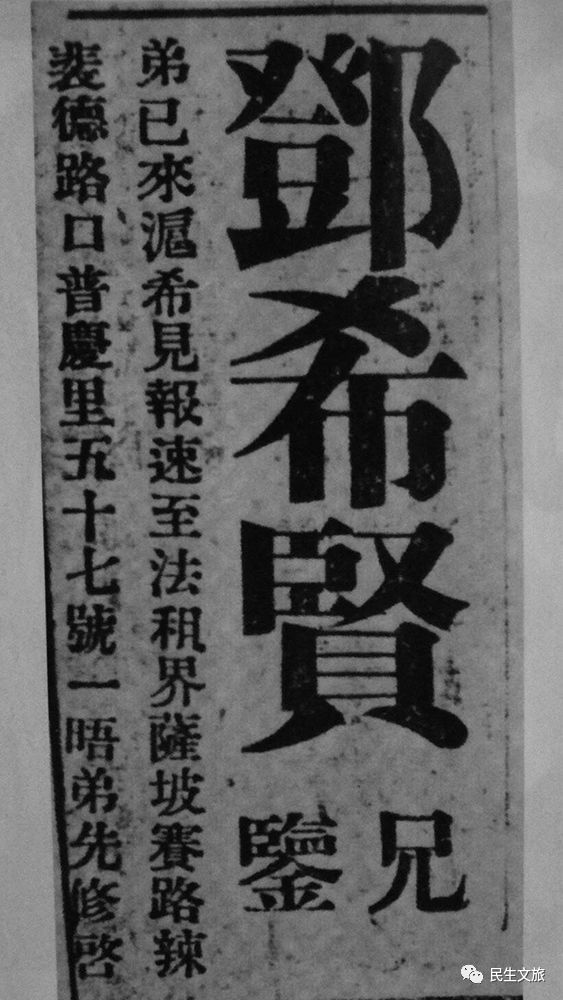

后来,邓垦想到了在报上登个寻人启事。于是,《时事新报》上刊发了大意如下的这么一则启事:邓希贤兄,你的胞弟邓先修现在已到上海,你住到什么地方,希望你见报后来找他。因为那时候国民党特务也有用这种方法抓人的,登报用亲戚名义,以抓上被找的人。不过,邓小平从报上得悉消息后,即派人化装到报上所说的地方了解。后又亲自去找邓垦。

那天下午,邓垦等4 个青年人正在一个小房子里聊天,突然有人敲门,并问“你们这儿有一个邓先修没有”。邓垦很快想到自己登报的事,一看来人面孔,还有点印象,尽管邓小平离开自己已隔13个年头了,变化很大。邓小平一见面便说:“好,好,好。你登了个报,我知道了。你收拾收拾跟我走,马上就走,搬家,越快越好。不仅你要搬,你的3个同学都要搬,全部离开这个地方。”随即,邓小平简单地问了一下家庭情况,当得知自己的亲生母亲已病逝时,双眼湿润了……

当年,邓垦寻找哥哥邓小平时登在报上的启事

邓垦在上海找到哥哥邓小平

1928年刚过年不久,邓小平和张锡瑗结婚,邓小平不到24周岁,张锡瑗不到21周岁。促成这桩婚事的“月老”,就是邓颖超大姐。为了庆祝这对年轻的革命者喜结良缘,中央的同志们特在上海广西中路一个叫聚丰园的四川馆子里办了三桌酒席。周恩来、邓颖超、李维汉、王若飞等都参加了,共有30多人。同志们难得聚在一起,贺喜之间也谈论了可谈的工作。当时参加过喜宴的郑超麟老人讲,“大家吃完之后,好像菜已经完了,大家还有兴趣再吃,邓小平又另外又来叫菜,让大家吃”。

据当时曾去吃喜酒的郑超麟老人回忆:“因为上海比较松(1928年10月以前),所以可以办酒席,还有几个在中央工作的同志也是这样办喜酒结的婚。”郑超麟老人还介绍说:“张锡瑗长得很漂亮,个子不高,是保定第二女子师范的学生,和李培之一道闹过学潮,在武汉也做过秘密工作。张锡瑗的朋友很多,当时也有其他的人追求她,可她都没有动心,她毫不犹豫地选择了邓小平。后来我住在一个叫王少兴的人家里,邓小平在西北军里认识王,他和张锡瑗常到王少兴那里,因此我常见到他们。”婚后的张锡瑗和邓小平感情弥笃,工作上又是丈夫的好助手,是当时秘密环境下名副其实的家庭机关。

大半年时间,邓小平夫妻和周恩来夫妻同住公共租界的一幢小楼,周恩来和邓颖超住楼上,邓小平和张锡瑗住楼下,霍步青和朱月倩夫妇在中央军委机关工作,这三对夫妻编在一个党小组,同过组织生活,一周一次,但为了安全,地点是经常变换的,那时6个人的平均年龄也就是20 刚出头,是个年轻又坚强的战斗集体。

邓颖超曾回忆说:“ 常常听到楼下那小两口又说又笑。” 他们共同度过了一段甜蜜而又十分紧张的美好时光。后来,张锡瑗的小妹张晓梅也到了上海,由邓小平夫妇介绍加入党组织。张晓梅后与共产党人徐冰结婚,一起从事党的地下工作,并成为中共著名妇女运动活动家。

在上海从事秘密工作,战斗在龙潭虎穴,随时都有生命危险。但为了革命大业,邓小平和张锡瑗这对年轻夫妇,早把生死置之度外了。邓小平曾回忆说:“我们在上海做秘密工作,非常艰苦。因此,我们没照过相,连电影院也没去过。”

1929年夏,中共中央决定派邓小平去广西,以中央代表的身份,领导广西党的工作和组织武装起义。此时,张锡瑗已有身孕。深深相爱着的夫妻要分开数千里,又同处于随时可能被捕坐牢杀头的险恶环境,他俩的心情自然是难以割舍的。但为了共同的理想,为了党的事业,他们依依惜别,义无反顾地服从中央的决定。

码头上,一对年轻的夫妇依依告别。“东西都带齐了吗?”张锡瑗问。“带齐了,介绍信和电报密码都藏在箱子的夹层里,不会被人发现。”邓小平轻声作答。与邓小平同行的中央特科人员龚饮冰(建国后成为中国银行的领导人,新中国金融界元老)拍了拍那个结实的大皮箱。

“呜——”随着汽笛声的轰鸣,轮船离岸了。挥手之间,离情别绪有如默默流动的浦江水……

邓小平告别爱妻,踏上了去广西的征途。他化名“邓斌”,任中共广西前敌委员会书记,同张云逸等于12月发动百色起义,创建了红军第七军和右江根据地。次年2月,又发动龙州起义,建立了红军第八军和左江根据地。

他出任红七军、红八军政治委员和前敌委员会书记。在邓小平等人的领导下,在4个多月的时间里,红军发展到7000人,红色区域扩展到20多个县,拥有100多万人口,成为当时较大的革命根据地之一。后来由于党内“左”倾冒险主义错误的影响,部队作战连连受挫,不得不转战七千里,到江西中央革命根据地同中央红军会合。

1930年春,邓小平奉命回上海向中央汇报工作,这时张锡瑗正住在上海宝隆医院,准备分娩。汇报完工作,一桩喜事传到邓小平耳边——自己要做父亲了。于是,牵肠挂肚的邓小平急切赶到医院。分别近半年的夫妻重逢,又面对即将出世的小生命,夫妻俩沉浸在无比幸福之中。谁又会想到,分娩中出现难产。最后,孩子虽生下来了,但张锡瑗却得了产褥热,邓小平以极其焦虑的心情日夜陪伴着妻子。由于医疗条件很差,几天后,不到23岁的张锡瑗就去世了。他们的女儿一生下来就放在张锡瑗的小妹张晓梅家,因孩子在难产时受伤,没几天也随之夭亡。

丧妻失女的不幸与悲伤,像万箭穿心地刺痛了邓小平的心。本来,他这次返沪不仅是汇报广西工作,同时也满怀喜悦看望他的爱妻和迎接他们第一个孩子的出生。然而,无情的事实给予他的却是妻丧女夭折。邓小平把眼泪吞进肚子里,把悲痛埋在心底,顾不得亲手料理爱妻后事,奉命回赶广西。南行途中,张锡瑗病逝前的痛苦情景,萦绕在邓小平心头,他无法排遣心中的悲苦和惆怅,这是他终生难忘的时光……

1933年5月,邓小平第二个妻子金维映,在邓小平执行了毛泽东正确路线而遭到“左”倾机会主义错误路线批判时离开了他,使邓小平在感情上再次受到了打击。

金维映原名金爱卿,也使用过“金志成”这个名字。她和邓小平同年,都出生于1904年,她生于浙江舟山群岛岱山高亭镇,父亲金荣贵粗识文字,是一家客店的小职员,一家四口全靠父亲微薄的收入过活,生活很艰难。

1912年,定海县成立了女子小学,校长沈毅是致力于教育救国的进步人士。其时,金维映的父亲也转到定海公民招待所当了职员。女子小学和公民招待所,在舟山地区革命运动中是颇有影响的去处,金维映的革命生涯便始于此。

1913年,金维映走进定海女子小学读书。金维映从女子小学毕业后到宁波师范学习,3年后又回到女子小学,当上了幼稚班教师。金家世代受苦,父亲金荣贵念书不多,没想到“金门出龙女”,女儿有出息,成了教“秀才”的先生。他内心倍感欣慰。

此时的金维映已出落成俊俏苗条的南国女子,脸蛋圆圆的,眼睛大大的,黑黑的眸子宛如舟山港湾里的一汪清波,举手投足没有娇羞,却在秀媚中透着爽人豪气。当金荣贵为女儿学成荣归高兴时,他并未真正认识女儿。

此间,金维映正在由一个具有民主思想的知识分子逐步转变为一个无产阶级先进分子、职业革命家。

1924年1月,国共两党实行合作,南半个中国正酝酿着革命风潮。中国共产党在上海创办了上海大学,集中了一批党的杰出领导人物和进步人士。这期间金维映结识了瞿秋白、杨之华(秋白夫人)、郭沫若、项英等著名人士。金维映被他们的言谈深深打动。

1926年11月,金维映加入了中国共产党,随后成为中共定海独立支部成员。从此,金维映开始了她共产主义战士的壮丽人生。

北伐战争节节胜利,南半个中国工农运动如火如荼。定海女子小学和公民招待所成为党的据点,金荣贵拥护共产党,支持女儿的革命行动。他利用工作之便,掩护革命同志在公民招待所进行工作。

金维映白天教书,晚上从事革命活动。她发动工人成立定海县总工会,领导会员开展经济斗争,要求改善劳动条件,增加薪水。舟山的主要经济活动是盐业,盐民是劳动者的主体,中共宁波地委指示定海独立支部,以开展盐民运动为工作重点。在金维映的发动下,1927年3月12日,盐民们在岱山东狱宫召开了万人大会,宣告岱山盐民协会成立。各界代表到会发言,会场上的革命气氛高涨。会后整队游行,队伍浩浩荡荡长达10里。金维映身背大刀,英姿飒爽,前后奔走,不时带领盐民高呼“打倒贪官污吏”、“废除苛捐杂税”等口号,声震海天。同时,金维映又把店员、手工业者组织起来,建立工人团体,一个盐民协会、一个总工会,两支大军会合在一起,革命火炬照遍舟山群岛,金维映被誉为“定海女将”。

蒋介石发动“四一二”政变后,舟山一片白色恐怖,金维映被捕,幸父亲金荣贵有一些上层关系,才把她保释出来。一天,她轻声告诉父亲,要到上海教书,金荣贵闻言心中一惊,他知道,教书是借口,找革命是真。他知道上海滩上国民党杀共产党杀得红了眼,他更知道女儿行动绝不是她个人安排的。他默默地打量着女儿憔悴的面容,说不出一句话来,只点了点头,父女俩含泪依依惜别……

迈出家门,金维映踏上去上海的路,她深情地多次回望故乡和亲人。这一去她再也没能返回故乡!

金维映来到上海,找到党的地下组织,进入中华全国总工会,从事秘密的工人运动,大家都亲切地叫她“阿金”。1929年,金维映担任中共江苏省委妇女运动委员会书记,1930年任上海丝织业工会和上海工会联合行动委员会领导人,这时她年仅26岁,但已是经验丰富的女革命家。

1931年2月,中共广西前敌委员会书记邓小平经广州、香港乘船到达上海,向中央汇报红七军的工作。但是近半年时间,中央既不听取他的汇报,也不分配他的工作,他只是按月从中央领取生活费而已。他要求回红七军工作,回答是联络不上。他要求去中央苏区工作,被批准了。

这时,中共中央派遣金维映到中央苏区工作,二人正好同行。7月中旬,邓小平和金维映从上海乘船,经广东汕头进入中央苏区。两人长途跋涉,交谈很多,产生了感情,很快情投意合而喜结良缘。

8月,邓小平担任瑞金县委书记,不到一年,又调任会昌县委书记。1932年7月,中共中央和江西省委决定,会昌、寻乌、安远三县统一领导,成立会昌中心县委,由邓小平任书记。金维映到中央苏区之初,先后担任于都、胜利两县县委书记。两地工作,邓小平和金维映难得见上一面。

金维映到于都县后,在肖家祠召开代表大会。她在会上作了政治形势的工作报告,反“围剿”,打土豪,分田地,她讲得生动明白,使工农干部很快领会了工作意义和步骤,大家情绪很高。当时不少干部没有文化,没有工作经验。金维映常常找他们谈话,鼓励他们好好学习。“不识字可以学、一天认一个、一年就有360多个了。”

一天,有贫苦农民向区委报告:领背庙里有带枪的反革命分子。区里当时人员不多,大家听到这个消息有点紧张。金维映马上说:“不要怕,我们能捉到他们!”

第二天清晨,金维映带着十几个人悄悄包围了领背庙。金维映布置好位置后,带人猛然冲进庙里,4个反革命分子还没反应过来,就被活捉了,还缴获了4支枪。

由于她在于都和胜利两县的出色工作,1933年春,金维映当选为中华苏维埃代表。

邓小平和金维映一起生活的时间很短,前后不到两年。婚后生活感情尚可。但是由于金维映曾长期在白区工作,接触的大多是在上海党中央上层领导同志,受他们的影响很深。而邓小平多年来对毛泽东的路线领会较深,当博古等临时中央领导人从上海搬到中央苏区后反对毛泽东的正确路线,推行王明的“左”倾路线使中央苏区受到重大损失时,邓小平内心十分沉痛,很自然地抵制他们搞“左”的一套,以致遭到他们的批判。邓小平一些心里话也很自然地会向自己的妻子金维映流露,这是可以理解的。想不到在江西省委积极分子会议批判“邓、毛、谢、古”时,金维映也上台揭发被“左”倾机会主义者诬为“毛派头子”的邓小平的所谓的“错误”。

据当时到会的同志后来形容当时会场情景时,说金维映在台上发言时,邓小平在台下闭起眼睛,装着打瞌睡,不理不睬。很明显,当时作为胜利县县委书记的金维映不得不装成和邓小平划清界限的样子,顺着中央代表的指挥棒转,讲几句不痛不痒的话,走走过场,邓小平是完全理解的。

“左”倾领导人强行撤销了邓小平江西省委宣传部长职务,解送到红军总政治部驻地瑞金隔离审查,关在一间阴暗潮湿的矮房子里。这是邓小平受到错误路线的第一次打击,也是他政治生涯的第一次挫折。这年,他正好29岁。

此后,隔几天被“提审”一次。但是,每次提审得到的都是同样的答复:“回顾历史,认为自己所做的一切,是对党的事业负责任的,是对中国革命负责任的……”逐渐,看守人员送来的饭菜也降质减量。邓小平仍顽强地坚持着。“左”倾路线的摧残、精神和肉体的折磨,没能使邓小平沉沦、畏缩,反而使他的革命意志更加坚强。

月有阴晴圆缺,人有悲欢离合,此事古难全。与政治上受打击接踵而至,邓小平的感情也受到了威胁。就在那间小矮屋里,失去人身自由的邓小平接到了妻子的离婚报告,这对于他来说,无异于雪上加霜。第一个妻子被病魔夺去了,第二个妻子眼看又因人祸离他而去。邓小平在经历了一阵痛苦的思索后,为了不使妻子受株连,拿起了笔,咬咬牙,在离婚报告上签下了自己的名字。

过了一段时间,“左”倾领导者在邓小平这位硬汉子面前感到无计可施了,加上周恩来、李富春等人的极力保劝,最后给邓小平记了一次“最后严重警告”的处分,“派到乐安县属的南村区委当巡视员”。

邓小平来到南村区委后,住在区委机关院内靠东面的一间房子里,房屋约有20 多平方米。他曾感慨地说:“这里风和日丽,是个好地方啰,在这里很好!”

然而,正当邓小平熟悉了当地情况,开展各项工作时,苏区中央局提出一种说法:“邓小平不应放在这个地方,‘右’倾逃跑主义者放到前线去,不是更容易到敌人那边去?”一声令下,邓小平在南村待了不到10天,再返回省委机关接受重新“发配”。

到省委报到后,邓小平旋即被派到宁都赖村区石街乡“蹲点”,即当乡里的一名普通干部。可能是以干部这个身份,“左”倾领导者认为是便宜了邓小平,又将他调到宁都县城附近的一个乡,命令他在那里以戴罪的身份接受劳动改造。这里是一片光秃秃的山冈,山上不长树,地上不长草。邓小平每天在这里忍饥挨饿,挥锄开荒,处境可谓十分艰难。

省委妇女部的危秀英,受部长蔡畅的吩咐,以到农村检查工作为由转道来到邓小平劳动的地点。危秀英只见邓小平头上戴着赣南农村农民纺织的草帽,颈上系着一条白毛巾,脚上穿着双草鞋,他双手使劲地一锄一锄地锄下去,额头上不断沁出豆大的汗珠。这时,危秀英泪眼朦胧。邓小平最后叫危秀英转告蔡大姐:“别的困难倒没有,就是我在这里劳动任务很重,吃不饱饭,肚子饿……”

危秀英回去一说,蔡畅连忙追问:“他还说了什么?”危秀英回答:“没说什么。”蔡畅难过地说:“他一定饿得很厉害,不然他是不会轻易开口的。”当时,苏区生活条件很艰苦,机关工作人员每人只有两分钱的伙食费,一分钱用来交党费,一分钱用于买日用品。蔡畅请危秀英找了半天,只找到两分钱,丈夫李富春也找出两分。蔡畅请危秀英上街去买两分钱的猪油、两分钱的大蒜与辣椒。东西买回后,蔡畅亲自炒菜,煮了一盆红米饭,用禾草捂好,叫危秀英去找邓小平。危秀英刚走出省委机关,蔡畅又想到什么,赶紧追回她,对她耳边细声叮嘱了三点:第一,请邓小平中午12点半到省委机关,吃完饭,下午两点前离开,这段时间机关干部下班吃饭休息,不致让人撞见;第二,要邓小平不要与危秀英一道走,保持一段距离;第三,要邓小平从省委后门直接到蔡畅的住处,千万不要走前门,免得人多眼杂,招来不必要的麻烦。

危秀英记住蔡畅的话,赶到邓小平那里,向邓一一转达。邓小平感动得连连点头,他让危秀英先走一步,自己跟在后面。为不被别人发现,他把草帽戴得很低,几乎遮住了眼睛。就这样,他俩一前一后来到蔡畅的住所。邓小平美美地饱餐了一顿,蔡畅又用罐子装了许多饭菜,用布包好,让邓小平带回去。

李富春、蔡畅都是中国共产党的高级干部,也是邓小平在法国勤工俭学的同学、并肩战斗的战友,有着非同寻常的亲密关系。然而,即使像他们这样的人,在当时同邓小平接触,都要如此秘密谨慎,生怕出现不测后果,其他人会怎样对待邓小平,就可想而知了。

邓小平胸襟开阔,很坦荡地处理了感情上的“伤心事”。1972年12月,蛰居江西的邓小平来到了当年他曾经战斗和生活过的地方——赣南中央苏区。故地重游,故人难忘。在逗留于都的几个小时中,邓小平就几次提起金维映。邓小平对于都县委的负责同志说:“苏区时你们的县委书记是女的,你们知道不知道?”尽管当年一场残酷的党内斗争导致了他们夫妻离异,但丝毫没有影响他们为事业奋斗的坚定信念。时光流逝,仍然抹不去邓小平对战友的深切怀念。

她的一生可是很不一般的,她出生于一个巨商之家中,她的父亲在那时可是一个大名鼎鼎的实业家,而且不仅她的家庭优秀,她本人也同样十分的优秀上进,她以十分优异的成绩考入了北大的物理系,考入北大就很不容易了,而且她还是当时在云南第一个考上北大的人。

1934年对抗国民党的第五次反围剿失败。10月10日,邓小平和他主编的《红星》报编辑部同军队一起从江西撤离,开始了为期一年的二万五千里长征。1939年中央召开政治局扩大会议,8月时任八路军129师政委的邓小平回到延安,同老友邓发住在一起,老友知道他还独身,古道热肠为他介绍对象,找了在公安部工作的卓琳。

开始他找卓琳的女友来跟她谈,说邓小平想跟她结婚,问卓琳同意不同意。卓琳说自己年纪还轻,不想那么早结婚,拒绝了。

不过,卓琳真正拒绝的原因,她之后回忆说,当时长征的老干部都是工农干部,怕他们没知识,说不到一块。延安那时有个笑话,一个工农干部和一个女知识分子结婚了。两人晚上沿着延河看月亮。女同志说:“哎呀,你看天上的月亮多么漂亮。”丈夫说:“烧饼一样有什么漂亮的,我看不出来。”

被拒绝以后,邓小平亲自去找卓琳谈,谈了两次,第一次谈他的个人经历。第二次谈自己的希望。卓琳听了以后,觉得这个人还可以。她想,反正早晚都得结婚,就同意了。

就这样,9月初,他们就在延安杨家岭毛泽东居住的窑洞前举办了婚礼。两人从相识到决定结婚一个多月的时间。

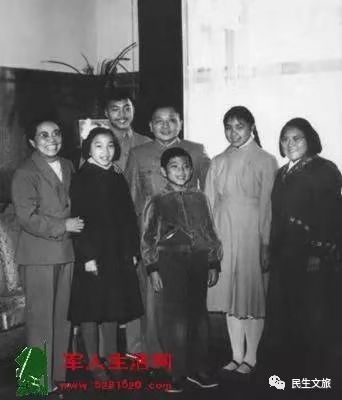

延安那时胶卷极度稀缺,邓小平、卓琳,与那天同样要结婚的八路军干部,孔原、许明,一起拍结婚照

当日,毛泽东、刘少奇、张闻天、博古等人参加了婚礼。宾客们吃的是米饭就辣椒,还有一点点鸡肉。

婚后卓琳随邓小平回到太行山抗日前线。在太行山他们一起度过了五年艰苦的岁月。

在山西武乡抗日根据地八路军总部,卓琳担任妇女训练班队长。邓小平身处抗日前线,两人在总部开会时才能见上一面。卓琳很想念邓小平,一次她问邓小平:“你回去后可以给我写信吗?”

邓小平问:“写什么呀?”

卓琳说:“就写你每天都干了什么。”

邓小平说:“那好,我让秘书写个底稿,印上十几分,每月给你寄一封。”卓琳赶紧说还是算了吧。

卓琳当时有些生气,1940年9月卓琳被调回129师部秘书处,相处更长时间后,卓琳说邓小平是一个非常实在、非常纯粹的人,没有什么心计,对生活的要求也非常简单。

1941年邓小平和卓琳的长女邓林出生,根据地面临日寇的“大扫荡”,卓琳无法带着年幼的孩子随军行动,孩子出生后的第七天,她便忍痛将邓林托付给了黎城县一户贫苦农民。到1943年才将邓林送到延安保育院。

1944年4月长子出生,刘伯承给他取名“朴芳”。不久,也被送到一户老乡家中寄养。直到1945年8月15日,日本无条件投降,抗战胜利,第二次世界大战太平洋战场也结束了战斗,邓朴芳才得以跟他们团聚。

1945年,邓小平一家人和刘伯承一家人在河北武安县。

抗战结束不到一年内战爆发,争夺中原这块兵家之地,刘伯承和邓小平奉命挺近大别山,建立根据地。邓小平肩负军事和作战任务更加繁重,卓琳就带着孩子跟着他随着部队一直移动。

“他们在前方打,家属都在后头住的地方,打完再去接我们。”卓琳回忆说。

1948年11月初,淮海战役打响,中共60万兵力,100万农民为部队运送军粮,70万牲口作为运输工具。国民党投入约80万军队参战,成为了世界上规模最大的战役之一。

时称中原野战军的刘邓大军也被改编为第二野战军投入战斗。战役持续了66天到1949年1月才结束,中共取得中原地区的控制权。

4月20日渡江战役全面开始。

4月23日人民解放军占领南京。

5月27日上海解放。

1949年9月,邓小平和卓琳一家来到了北平。

1949年10月1日,中华人民共和国成立。

邓小平与卓琳生育有五个孩子,在五个孩子中,邓朴方、邓质方是男孩,邓林、邓楠、邓榕是女孩,这些孩子成年之后职业各异,有画家,有作家还有公务员,也走上了各自不同的路……

邓小平全家福

邓朴方,男,汉族,1944年4月出生,四川广安人,1965年9月加入中国共产党,1968年9月参加工作,北京大学技术物理系毕业,大学学历,文化大革命时在北大跳楼自杀而落下残疾。现任第十一届全国政协副主席、党组成员,中国残联第五届主席团名誉主席。北京奥运会组委会执行主席,中国残疾人福利基金会会长。

历任中国残疾人福利基金会党组书记、副理事长,中国残疾人福利基金会党组书记、理事长,中国残联党组书记,第一、二、三、四届主席团主席,第一届执行理事会理事长,中共第十五届、十六届中央候补委员,第九届、十届全国政协常务委员。

中国残联第五次全国代表大会2008年11月13日选举邓朴方为中国残联第五届主席团名誉主席。

最低调成员幼子邓质方

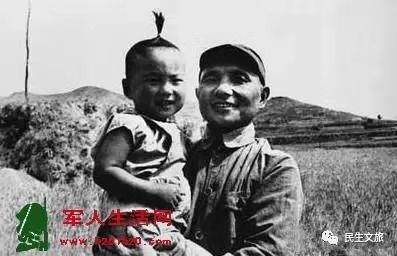

邓小平和幼子邓质方

邓质方是邓小平最小的儿子,曾就读于北京大学物理系。上世纪80年代初赴美国留学,获纽约州罗彻斯特大学量子物理学博士学位。学成后在荣毅仁力邀下,进入中国国际信托投资公司直属的中信兴业公司,任副总工程师。

邓小平家的“三朵金花”

喜欢画画的邓林

邓小平的五个孩子中,两个男孩,三个女孩。邓林是邓小平的长女,画家。她留一头短发,戴着眼镜,一副邓家体态,却有几分雅气,说话时细声细语,不善言辞。

邓林出生在1941年,是华北抗日斗争最严酷的一年。卓琳生邓林时,正在转战途中,女儿出生的第7天,卓琳忍痛将她放在一个老百姓家中哺养。1943年,邓小平回延安时,卓琳去接孩子,孩子饿得皮包骨,连赶苍蝇的力气都没有。更让卓琳难过的是女儿不认亲妈,一步一回头地望着乡下的干妈哭。

邓林进了延安保育院,仍然没法同忙碌的父母生活。她认独臂将军蔡树藩和陈书莲为干爸干妈。邓林长大成人,一大堆干爸干妈,她是“公家”的孩子!

上大学时,邓林选择了中央美术学院。“文革”不久,她便随着父亲的下台被赶出北京到宣化去劳动。后来的岁月也是随着父亲的起落时而暗淡,时而光明。在邓小平真正重返政治舞台后,她终于有了一个宁静的天地和光彩的画室,她的画笔从此再没有停息。现在邓林是中国画研究院专业画家、中国美术家协会会员。作品有《明月松间照》、《红梅》等。出版有《邓林水墨画集》等。

邓林进了延安保育院,仍然没法同忙碌的父母生活。她认独臂将军蔡树藩和陈书莲为干爸干妈。邓林长大成人,一大堆干爸干妈,她是“公家”的孩子!

上大学时,邓林选择了中央美术学院。“文革”不久,她便随着父亲的下台被赶出北京到宣化去劳动。后来的岁月也是随着父亲的起落时而暗淡,时而光明。在邓小平真正重返政治舞台后,她终于有了一个宁静的天地和光彩的画室,她的画笔从此再没有停息。现在邓林是中国画研究院专业画家、中国美术家协会会员。作品有《明月松间照》、《红梅》等。出版有《邓林水墨画集》等。

家庭“大总管”邓楠

有一年,周恩来总理到邓家,邓小平的孩子与总理见面。卓琳介绍到二女儿邓楠时说:这是我们家的大管家!

在邓小平的几个女儿中,邓楠从小受到父母的厚爱和重视。“文革”时,她已是家中的一个“小政治家”。那时,邓林沉湎于她的七彩世界,邓榕年龄尚小,家中男孩子在外闯荡。“文革”开始后,邓楠较早知道父亲的地位岌岌可危。她每天从学校回来,同妈妈钻到一个被窝里,用被子盖着头,一谈就是半夜。卓琳告诉她在危急时刻如何处置问题的办法。

有一天,邓小平遭到软禁,母亲也不能同她们联系,邓楠便显露出“总管家”的身份。她将家中剩余的资金做出安排,先是计算出每天的生活费,然后留下一点积蓄,以备应急之用。中南海里不能住后,邓楠便同姐妹一起与中办人员争吵,最后在宣武门附近争取到两间房子,使年老的奶奶和兄弟姐妹们得到庇护。

想父母的日子,全家郁闷,邓楠就去中办要钱。拿到钱,她说父母工资不够数,大吵大闹说要见到爸妈的纸条才行。工作人员奈何不过,只好叫卓琳写个字条。她拿到字条回到家中,全家知道父母还活着,又会像过节一般快乐……

苦难的岁月,练就了她的意志,也练就了她的能力。在反击“右倾翻案风”中,邓小平再度被软禁,全家又将被扫地出门时,她就组织全家同来抄家的人进行斗争,保住了住处。同时,她在和父亲临别时,以女儿的细心,往父亲口袋里放了一副扑克牌,这副扑克牌伴随着父亲战胜寂寞岁月。

“最漂亮的女儿”邓榕

在邓小平的女儿中,知名度最高的是邓榕,笔名叫萧榕或毛毛。毛毛知名度高,主要是她曾写了《我的父亲邓小平》和《父亲邓小平在“文革”岁月》两部书。邓榕1950年生于重庆。笔名萧榕,小名毛毛,毕业于北京医学院。曾任中国驻美国大使馆三等秘书。现任中国国际友好联络会副会长。

“文革”中邓榕到了陕北插队,在农村她坚持自学。工作之后,她到了外交部,在中国驻美国大使馆当过三秘。回国后,她担任过全国人大办公厅副主任、中国国际友好协会副会长。用她的话说:我的官好当,都是副的。尽管她的仕途前景不错,但她并没选择从政。

尽管“文革”中同许多干部子女一样受了许多苦,但她不埋怨。而且她感激这段艰苦岁月,使她学到了书本上学不到的东西,并结识了现在的老公贺平,一个英俊、宽广、勤奋的男人。

进入不惑之年,她决定写书。于是,她用最深情的笔调写下了《我的父亲邓小平》。她几乎不停笔地写了父亲的早年、父亲的革命和父亲参与建政。除此之外,还有父亲的语言与个性、父亲的家事与前妻。这本书成为一本风靡世界的畅销书。

总结:

从1931年起,邓小平即表现了对中共六届四中全会后中央领导的“不信仰”,赣南会议之后,他又与曾任苏区中央局秘书长的毛泽覃、任赣东特委书记的谢唯俊、任红一方面军总前委秘书长的古柏等同志对临时中央的“左”倾政策进行了公开抵制,进而在实际工作中提出或执行了与之不同的政治、经济、军事等方面的原则和方针。

例如,在经济政策上,主张平均分配土地,“给富农以经济出路”;在作战方针上,主张诱敌深入,反对军事冒险;在扩大红军问题上,主张由群众武装逐级发展为主力红军,等等。

这些思想可以说是受了毛泽东的影响,也是若干年来被苏区的革命斗争反复验证的成功经验。这在1931年以后王明“左”倾路线占统治地位的情况下,恰如一股潜行的地火在积蓄、汇集,形成了维护毛泽东正确主张的坚强力量。

这股健康力量的主要人物都程度不同地遭受了打击。

邓小平既有所谓“寻邬事件”所招致的“失地”之咎,也因其不肯按临时中央领导人的要求做检查,于是,被作为“江西罗明路线”的代表人物而遭到残酷斗争,无情打击!

1934年10月,邓小平、谢唯俊被允许随队长征,毛泽覃、古柏则被留在苏区坚持武装斗争。1935年,毛、谢、古先后在赣南、陕北和粤东战死。邓小平成了“江西罗明路线”代表中仅存的人物。遵义会议前后,邓小平的境况逐渐改善,由《红星报》主编改任中共中央秘书长。

在以后的岁月里,随着毛泽东在党内地位的变化,邓小平的职务不断擢升。抗日战争爆发,邓小平先任八路军政治部副主任,半年之内,又被任命为一二九师政委,成为独当一面的统兵大员。这充分表明了毛泽东对邓小平的器重。

1943年,延安整风结束时,全党尤其是党的高级干部在批判“左”倾错误路线方面的认识已趋一致,重用一批德才俱佳、忠实执行毛泽东正确路线的干部的良好环境已经形成。邓小平多年与刘伯承领兵在外,披霜蹈雪,艰苦征战。加之有着与“左”倾机会主义做斗争的历史。不但被毛泽东倚为干城,在党内其他高级干部中也树立起了声望。

邓小平与毛泽东不同,没有那种诗情远举的文人气质和高古奇谲的诗人心态。他是一个胸有丘壑、深藏不露的实干家,胆大多谋,为人严谨,做事干练,分析问题切中要害,善于处理各种错综复杂的矛盾。

这些恰恰是毛泽东非常欣赏的!

可以说,没有毛的认可欣赏和选贤任能,历史的进程一定会发生改变,也就很难有我们今人所熟悉的总设计师。

可以说大部分时间里,没有毛的信任就没有邓的成绩,而且很长时间内邓是毛最有可能的接班人之一,而历史已经证明了,他就是那个最成功的接班人。

欲知近代中国落后的根本原因

,

外带中共逆袭成功暗线根源,

请加小编【悟空】微信,拉您进群,你懂得~

点击图片阅读更多原创好文章

中共为什么成功?比商业模式更重要的是合伙人!

125年前,那个人来到这个世界

共产党如何度过史上最艰难的新年