本文介绍了李怒的个人艺术项目《没有消息就是好消息》的展览情况,包括展览的开幕、艺术家介绍、作品内容以及驻场写作的计划。文章分为五个部分,包括展览的概述、艺术家的创作理念、现场作品展示、解读分析以及AI参与创作的可能性和一个虚构的故事。通过驻场写作的形式,让读者感受到艺术项目的魅力和深度。

通过一个虚构的故事,展现了艺术项目的魅力和深度,以及艺术家的创作态度和思考。

👆懂不懂艺术都能看懂的

象外

马拉松|100x33cm,李怒,2024

本文为李怒的个人艺术项目《没有消息就是好消息》所作

图片、视频均由艺术家提供,致谢艺术家李怒、

蔡锦空间、Spurs Gallery

LI NU - NO NEWS IS GOOD NEWS

Opening: 16:00, 05 August , 2024

“写作者在场”是嵌入到此次个人项目“没有消息就是好消息”中的另一个独立的公共项目,分别邀请6名写作者分6个时间段在展览期间驻场写作。写作者计划缘起于展览,却不局限于谈论展览,同时也不限制题材、形式和内容,只是写作者的有感而发。希望能借此契机在有限的时间和空间中激发出更多的声音、拓展出更多的视角、捎带来更多的“消息”。

对雷徕的印象比较深刻,尽管初次谋面还是在五号开幕当天。虽然只有几句短暂的寒暄,但从他的表情中感觉他是一个外表羞涩而内心狂野的人。他说话时眼神总有躲闪但眼睛里总有光芒。让我非常好奇。

他也是目前为止的写作者中唯一一个每天准点向我“打卡”并及时告知观众情况的人,令我甚为感动。尽管我曾跟他说过写作者的工作不必包含这些细节。我因此猜想他在工作岗位中必定是一个非常严谨和自律的人,恰恰是这样的人,内心往往一定是万马奔腾的。

作者按:

因为本文是为参与李怒艺术项目的驻场写作而作,基于这一特定原因,它的发布时间,受驻场时间决定,若从媒体宣传的角度来看,不太合理,竟发布于展期将尽之时。不过,毕竟它的本身定位不是媒体稿,所以……请读者诸君多多见谅吧。

原载于“蔡锦空间”公众号,原链接见👇:

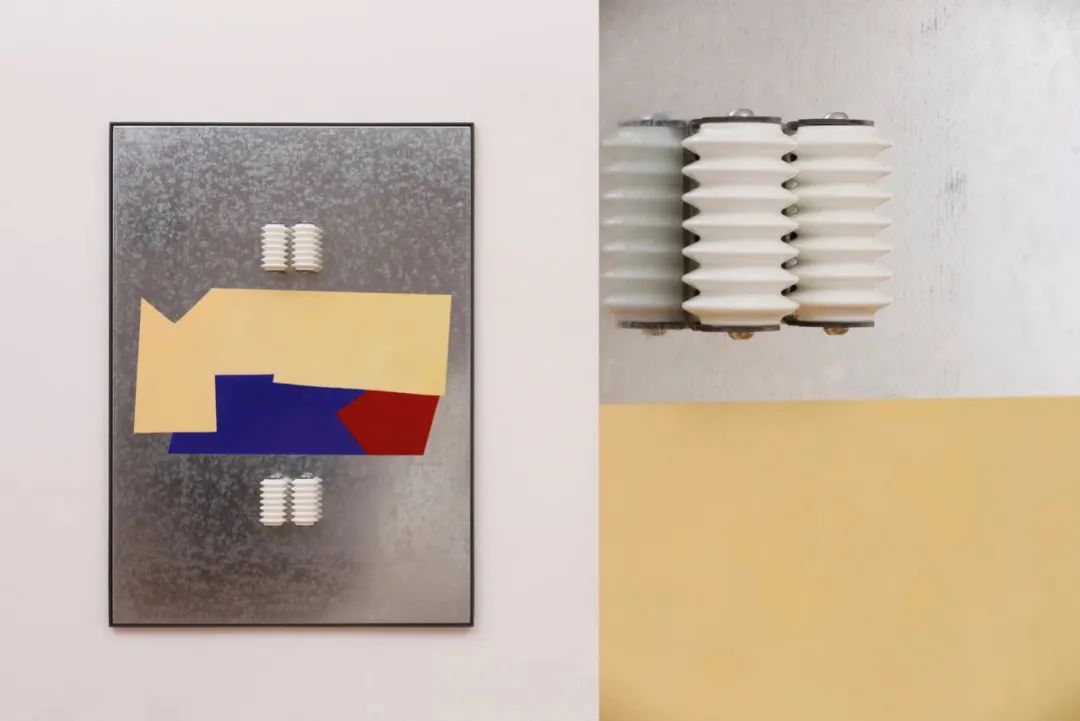

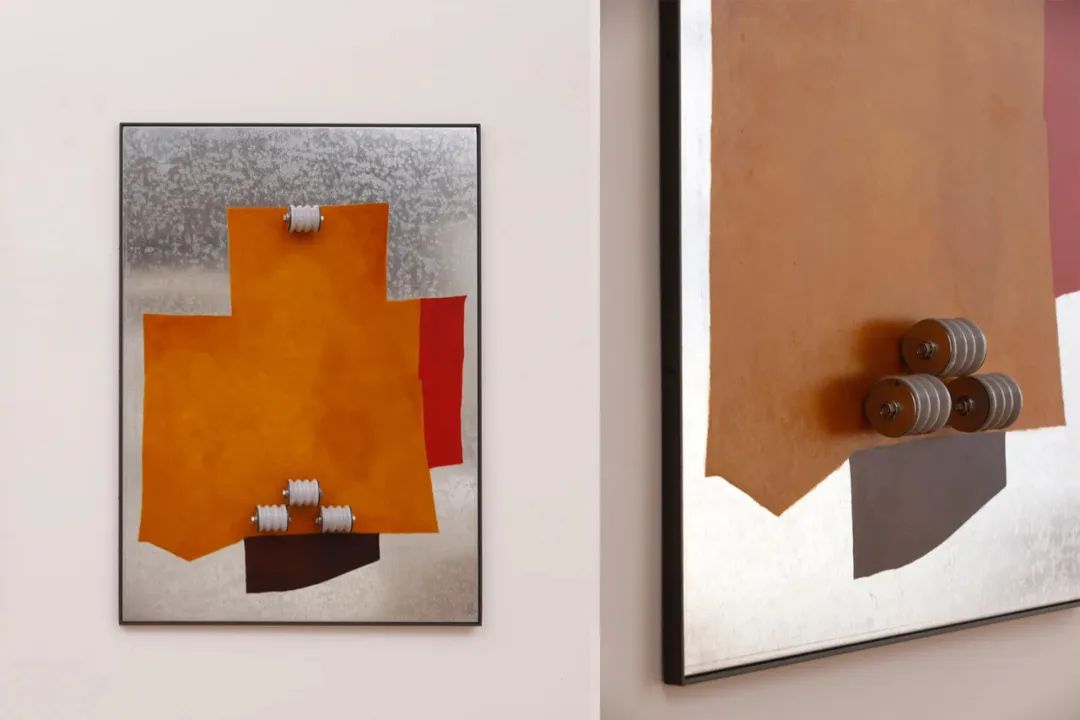

“没有消息就是好消息”展览现场

雷徕驻场写作

"没有消息"当然不一定"是好消息"。"没有消息"可能是鸵鸟,也可能是能勉强安心过一天算一天,同样还有可能是,"消息"总是茧房和虚构,无胜于有。所以,没有消息,更要请李怒保持愤怒——这不单是个谐音梗,更是个严肃活泼的事情。

现在,我们终于来到这个异常非典型"李怒"的现场,没有李怒过往的生猛气,克制、欲言又止

(点到为止)

,就像"没有消息"。没搞社会雕塑,弱特定场域性,没通过大幅的空间改造而显性地干预观众行为,介入性出奇地不明显,连是否有不得其平而鸣的社会问题寓指,也并非一眼能清楚——这也太不"李怒"了,反而更像会在白立方中看到的高冷装置艺术常态。

日光之下

|84x147x56cmx3,李怒,2024

本文是在笔者完全不知作品原标题和其他相关背景的情况下,写作的一稿。但在现在的推文中,会把所有作品的原标题透露出来

二、项目艺术最大的乐趣就是可以堆叠复合结构。现场展陈装置以外,作品的另两个结构层面

笔者本来简简单单看个展陈现场,谁料被安装进去,成了这个艺术项目的另一部分。李怒正在邀请

(貌似)

身份背景多元的写作者,在空间驻场

(蹲班)

写作:重点是长时间待在里面的感觉,发散写作嘛,是否得是关于项目作品的阐释,却无所谓

(给你个眼神你懂的)。

像笔者这样的剑人,自然就没忍住,自发报名了。我知道 ,现在我和现场这些奇奇怪怪的装置一样,都是作品正篇结构不可或缺的一部分,绝不是额外缝合进来、锦上添花的意义附加层面。聪明的读者已经知道,我沦为他的开放式作品的组件了,但我当时却很兴奋,认为自己竟有幸,成为创作的合作者。既然写作者的阐释会构成作品的一部分,也就是说,李怒把自我阐释的主动权让渡出来了,那么,他便不再对作品说任何话,就连作品原标题,也完全消失了

(标题后来被另两位写作者,给强行又抠出来了)

,对于解读,再没有任何引导性的成分。你看,既然他剥夺了自身对作品意义的主体特殊权力,那在某种意义上讲,我们完全可以理解为,他作为作者对作品的最基础权限,被放弃了。意义,也就是说,作品的内在价值,被赋予了外部的平权,作者最基本的先天"所有物",拿出来平分。这看起来是一种姿势,一种艺术场域内,平等主义的泛化,或者说,对这样一种精神的刻意表演。可为什么要那么做?是外面大环境太差,有劲儿没处使,所以要以一种迂回的姿势,在一个窄小的场域里,通过姿态,以艺术之名,做出一种宣告式的行为?或者,这种作态,是艺术家自我现身演艺,显示西方当代艺术底层逻辑里的精神内核,移植到这地,是显得多么不伦不类的矫枉过正?当然更大的可能性,是在这段关系美学中,本就没有预设意图,只是走着看,看看这个项目现场,会被艺术家自己授予正版解释权的解释者解释成啥样,亦或者——解释行为不被选定的解释者认真对待,现场作品因此陷入缺乏解释的状态,或者说,整个艺术项目在过程中生发,最后生成为一种现场作品意义沦为不重要的境地。

如果联系到当下艺术圈生态中愈发变紧的表达环境,我们不能不遐想,是否还有那么一种可能——"没有消息",就是艺术家做了个反向的介入艺术,主动让当下时地的特定外部语境,介入作品,内化

(或仅仅被宣布)

为作品的一部分。因为798的风很大,天上风很大,所以自我审省便成了艺术家在艺术场域内的一种在地适应性自觉:于是,对于不得其平而鸣的人来说,语焉不详的作品和放弃解释的姿态,便为这个艺术项目的带来了另一层核心隐喻。若然,我们对于这个项目超脱于艺术封闭自律性的程度,得作出更高的估定。尽管我们总会说起,所有的貌似自律自足,都可能是隐藏着的、不被察觉的外部特殊语境的产物,但直接把天上大风时的自我反转,那么大一"外部",视作"艺术"之名下的行为作品,这会不会在作品结构的开放性上,做得太过?文章走到这里,笔者仿佛看到李怒对笔者发笑:我哪有作过那么奇怪的考虑啊,明明是你想多了,即使这个项目,确实有诸如这般的潜在结构,但解释权不也外放给你们这些人了不是?

解释权的外释和自我审省的内化,两者是现实层面上、两种不关联的生发动机,而在《没有消息就是好消息》的形式结构上,它们作为同一个环节位置、混为一体。这种混合既透出一种顺势而为的智慧;又透出一种古怪,因为放权和内审,恰是中西语境中一组全然反差的对立状态,这种错置的结构对位,联系艺术场域的现实,似乎又指向艺术话语的语际移植,所要应对的某种水土不服……颇有深长意味的潜在隐喻性……

马拉松|100x33cm,李怒,2024

李怒也许不高兴了,因为我们绕出去那么久,还没有进入这个艺术项目最直观的、也是作为物质存在最重要的部分,现场装置作品。

正如前述,它们的譬喻意味变得晦涩,这“变晦涩”本身,就有所寓意。譬喻手法因渐严的风气,不仅绕得更隐晦,作品形象也变得更抽象、更像纯视觉。更因为作为定向联想/体味的入径线索的标题,被抠掉了。于是,我们不能依照整体形象去捕捉,就只能分别依据材料隐喻的文化惯例,抽象形状隐喻的文化惯例,还有依托美术史系统的抽象视觉惯例的相似性类推,各个面向单独入手,来解读作品的意义区间,再进行组合。当然,这期间,最重要的意义组成部分,或者说最直白的解读线索,便是个中的现成品。

现在,在艺术家的设定内,笔者作为代表,要来做揭示的行为。李怒曾经亲口承认过,最初的创作意图,就是有非常具体的隐喻性的,也因此,他的创作才能着手;但,本人的初始意图,其实重要、也不重要。是的,笔者现在作为驻地写作者/作品的一部分,有充分主体权限,声称自己的解读版本,是“正版”

(一脸小人得志的样子)

:当我们将项目中的所有装置作品,视为一个整体,它们不仅指向当下无奈的社会环境,同时也是大历史中渺小在场的叙事。

稍等。在进入"寓意解经"前,笔者再打个岔,将《没有消息就是好消息》,再次和李怒的过去的作品,再进行一次更具体的对比。仍然是顺着空间场域定制的作品,但却是种弱"特定场域",作品不是对空间的原功能身份的延展或挑战。作品和空间的关系,仍然会介入观众在观看时的行为模式,但很微弱,不再干预得那么强势。你也可以仍将展陈的现场装置作品,视为某桩行为艺术的组成部分,但现场装置作品本身,完全可以独立地宣告自身的完整性。

弥漫|112x80x8.5cm, 李怒,2024

嘿,你说得真好,但你是不是该上重点,说说具体哪件装置有什么样的具体寓意了?

呃……等一下。笔者还是觉得,揣摩着寓意解读,对笔者有点难。这样吧,咱让AI机器人辅助一下,毕竟,AI同学的写作经验比笔者丰富,一般说来,也相对更客观不是?

1,螺旋和圆周运动,是展览现场频繁出现的物形,所以,AI同学,请听题:艺术作品中的螺旋形,通常会有什么隐喻意味?

AI答:象征社会的持续发展,变革与进化;平衡与和谐;向前的动势与潜能的释放;生命力和自然的生长过程;历史的循环往复;人与人或物与物之间的联系;社会整体状态的上升和下降,起伏波动;无始无终,永恒循环与连续性。

2,你踱进展厅,你看到三个整齐并列的金属架子,之后你终于得知,那是报刊架,而垂挂在上面、看上去是金属材质的“皮”状物,原来是铅皮,铅皮“报纸”。但那个时候,笔者没有机会了解那么多具体信息,于是向AI同学提的问,只能是这样的——请听题:一些金属皮,如同纸或布那般,挂在架子上,能有什么寓意?

AI答:不可渗透的保护;沉重的负担;失去事物的本质或身份的丧失;不匹配的被迫结合;有潜力的材料被错误地使用。

事后笔者将会得知,这是件名为《日光之下》的作品。日光之下能有什么新鲜事?无非是报纸上纷纷具有钢铁般意志的好消息/无消息。如果笔者消息更灵通一点,或许还会知道,李怒老早前有一件作品,名叫《铁幕》。

3,蔡锦空间原本一台废弃的大型工业用机器,它的造型上,充满了各种圆/轮的因素。在其上,李怒用四根木锥,支起了一个带锯齿圆形金属片,上面有一匹电动玩具马。牛马处在一个需要仰望、才能看清的视角;仰望牛马?牛马当然是值得仰望的。所以AI同学,请听题:一匹玩具马,被一根绳牵住,围绕圆心不停地转圈跑,会有什么寓意?

AI答:内部循环,往复的生活;无目的的劳碌,消耗;被束缚者对自由的渴望;持续努力;时间的流逝,命运的轮回。

这个时候,笔者正认真地处在空间里,表面平静、内里偏风骤雨地大力写稿。玩具马儿频率相对稳定地踩着铁片,声音跟一件乐器似的。因为实际还是有肉眼看不清的高低凹凸,所以毕竟有轻微的节奏起伏。码字其间,它更多时候是作为一件声音作品,来提示自己的在场的。有时,它很闹心,又有时,它很疗愈。李怒的一句话偶尔会在笔者脑海里浮起:马是红色的,红色吉利啊。马儿没电,慢下来了;另一匹牛马

(也即笔者)

赶忙爬上去换电池;于是牛马一号又跑得飞快。

4,临街的窗边,有一大两小、三块木板,其一面朝上,另俩底朝上、露出龙骨。木板上有大大小小的金属螺旋体排布,其中最大的两个,它们平滑的侧面,会随着白昼的时光缓缓挪移,变化着反射局部亮眼的光。在光的反衬下,没有光的部分,就愈发暗下来了。小螺旋体安静地待在角落。木制鞋楦子,本来是展示商品鞋的道具,如今是失去身影的足迹,同样大小各异,或中心或边缘地立在木上。

AI答:工业进步与自然生活;技术进步与传统;经济与生态;力量与脆弱性;稳定与变化;木头支撑着金属,而坚固的金属本该象征着对木头的保护;对历史的尊重与对未来的展望。

AI答:作为基础的木板支撑着鞋楦子;脚踏实地的稳固;准备就绪;耐心等待;历史与传承的对话;木板的材质脚模脆弱,后者比较坚韧;在限制中寻找自由。在宏大面前,ta们似乎都是的无形无名者,无动于衷的大意志下的渺小者。大进程、小进程各自狂飙突进、周而复始。而ta们静静地待着,陷入一种被动的、无悲无喜的氛围。只有日光,但日光也不会平均地照在每个身上。

5,墙上有两张"绘画",画在金属面上,抽象平涂的大色块汇合成平面构成主义,然后有几个螺旋形绝缘体,像不明觉厉的高冷立体物,安装在画面上。而没有敷上颜料的金属基底部分、蹭满了雪花似的擦痕。所以,提问:画布上的大色块+螺旋形结合,会有什么寓意?

AI答:不同层面的有限体验者,都进入宇宙时间的无限或循环中;在有序的系统上,遇见挑战现状的变化力量;不同的意识层面,都觉醒与转变;在变化中求平衡,在平衡中求变化,动态平衡;自然的物质,跟随人工技术而获得精神升华。绘画的刻板印象式代表,成了某种反讽的谜语人,在现场金属和螺旋/圆的连续串联叙事里,变成了失语的代表者。

怎么样?AI的解读,客不客观、惊不惊喜?虽然受过笔者适当整理,但总体来说,还是ta的意思,"客观性"有科学来保证的。有此科学方法分析的基础,再结合李怒一贯来的表达习性,笔者合理又客观地推出更进一步的大胆总结:这个艺术项目,是关于80年代以来,晚近这些年,历史演变进程的隐喻,让人残念的,历史的前进总是周而复始、也许就要退回到原点。读者朋友发飙了:你咋恁么坏,你诱导AI,再经二手整理,好让ta的"客观",迎合你的需求。说得对啊。李怒把自己作品解释权,外放给笔者这么些人,笔者又找AI外包合作,上面的艺术家是好的,但下头的笔者,又凭甚不能拿捏AI?我可耻,所以我光荣。不过,既然读者都那么说了,笔者就不求助AI,自己动手,纯手动地来观看最后一件作品——

很久很久以后,笔者会偶尔得知,它原来和展览同名,叫作《没有消息就是好消息》的作品:

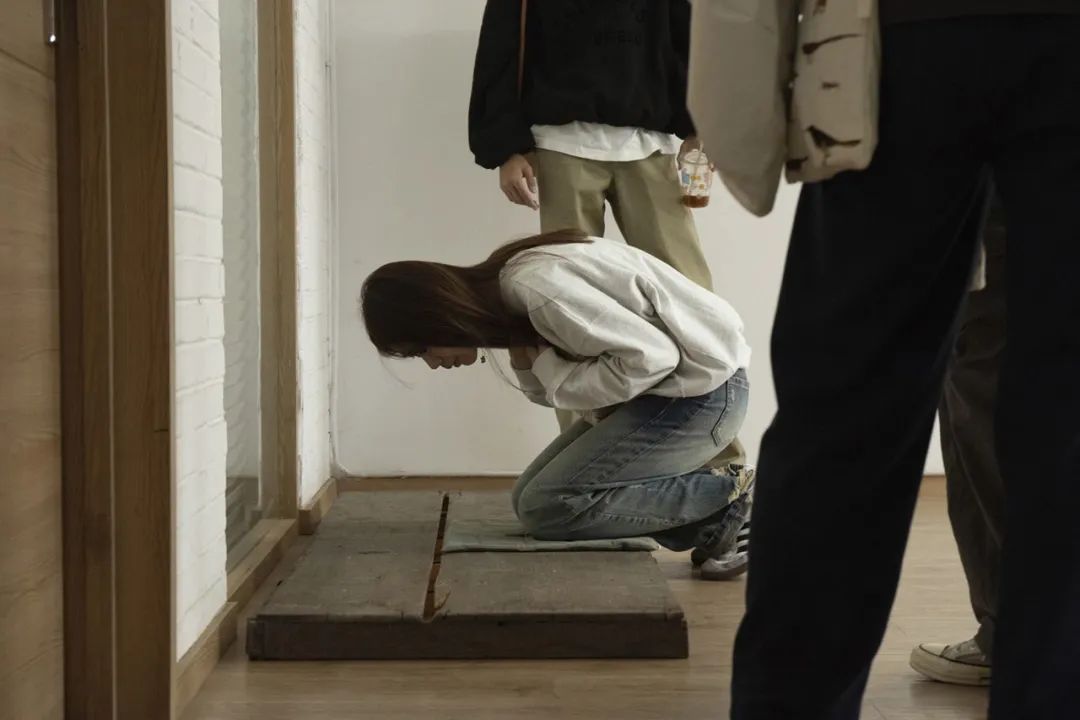

日光来临的窗户在这头,而那件作品在另一头。那是一块木板,空心,带抽屉,有一条裂缝,看上去不结实。一个似是用作跪拜祷告的软垫,位在木板的中间靠外一头。你是一个好观众,所以你真跪上去体验了。此时,你背对展陈空间、也背对光来的方向,而前方,只有一帘闭合、永无应答的百叶窗。忽然间,因为你谦卑地低下头,所以你发见那条裂缝里透出的人造微光;微芒的来处,发现有一行铁线编成的字:N O,NEWS,IS,GOOD,NEWS。

无须解释啊。在上下的情境里,明明白白,描述就可以代替解释了。只是有些诧异的是……难道李怒这样性情的人,却居然似乎可能……有那么一丝丝相信未来?即使,这"未来",染上了些丝冷却了的悲情和反讽。

笔者对李怒艺术项目“没有消息就是好消息”的理解,将之解读成紧密相关联的三个层面,它们的意味指涉具有相应性,构成同心圆。于是,这三环互相支持,仿佛笔者几近正确地"破译"了李怒的密码。读者很生气,骂道:因为你就是循环论证,人家把作品解读开放给你,你搞了一个关于"开放性"的一词多义的闭环叙事!啊……对头的,那笔者心虚一下好了,和正直善良的艺术家不同,笔者的心太脏,所以看什么都有批判意味,可按照艺术家的设计,笔者是被先天赋权的,笔者的任何过度诠释,在项目整体结构里,都是官配的正版解读之一呀。我的任何搞事情式的解读法,都会被收编成李怒本人作品内容的一部分;也就是说,他因我的搞事情而成搞事情了!怒,怒了!简直是……简直了!

就在笔者自鸣得意的时候,一群人进来,都一脸强忍着笑的样子。为何?答:总而言之,顾左右而言他之,文邹邹地性感之,流水账式的恍然大悟之,就是……人家驻场写作定的调性,是要求创意写作,这才能收编为艺术项目的有机一部分;你一本正经地搞篇解读式展评,这……怎么整?

没有消息就是好消息|69x187x8cm,李怒,2024

五、对不起,我这就改,让AI改过自新,给您捯饬出一篇故事来

据说所有画廊的前台临时工,都是上市公司老板的女儿。阿徕是普通家庭出身,而且性别还不正确,所以去李怒那里上岗的时候,心里战战兢兢的。他的同事TT,昨天请假去探望往生者了;同事H在直播里给小迷妹们灌输艺术品dealer的发财梦;Z是一个万年文青,喜欢在能冻感冒的风中吟诗,第二天挂着鼻涕摇摇摆摆地来上班;TF自称有厌写症,并喜欢打扮成保安。阿徕不清楚,他们谁才是上市公司老板的女儿/儿子,毕竟李小老板对ta们都挺舔的。

李老板的办公室桌上,有一匹被无形链条牵引、绕着螺旋雕塑奔跑的电动马,是很吉利的红色;有谣言説隔几天就要跑死一匹的,只是因为是制式型的马,所以看上去总是同一匹。李老板说:俗话说得好,生活就是不停绕圈奔跑的马,永远也逃不出命运的周而复始。

最近大环境一般,大家都对未来的不确定充满焦虑。幸运的是,今天又“没有消息”。真是个“好消息”。

在老板办公室永远不会打开回应的百叶窗前,有一块软垫,像仪式场所里的那种。据说,当你虔敬地跪在上面祷告的时候,你会发现,自己背对了阳光和整个世界;也因此,你会在恍惚间的犄角旮旯里,看到萤魄微芒,和五个单词:N O,NEWS,IS,GOOD,NEWS。

这个故事听上去很好哭,所以李老板有时会劝阿徕,把这个故事传播出去,毕竟流量就是生产力,要合理利用公司的优质资源

(故事)

,为个人谋上进嘛。

夜幕降临。牛马拖着疲惫的身心回家。这时有人拽了阿徕一下。

啊不,原来是阿徕偷偷找的业务外包工,AI同学。AI问阿徕,你这故事都快写完了,什么时候轮到我上场?牛马徕不作声了。他发现,自己牛马做得太久,已经习惯亲力亲为,自己一个人把活儿做完。

⮕