“现在的年轻人很难像我们当年一样”

凤凰文化专访周国平

(下)

(本文经凤凰网和周国平本人授权)

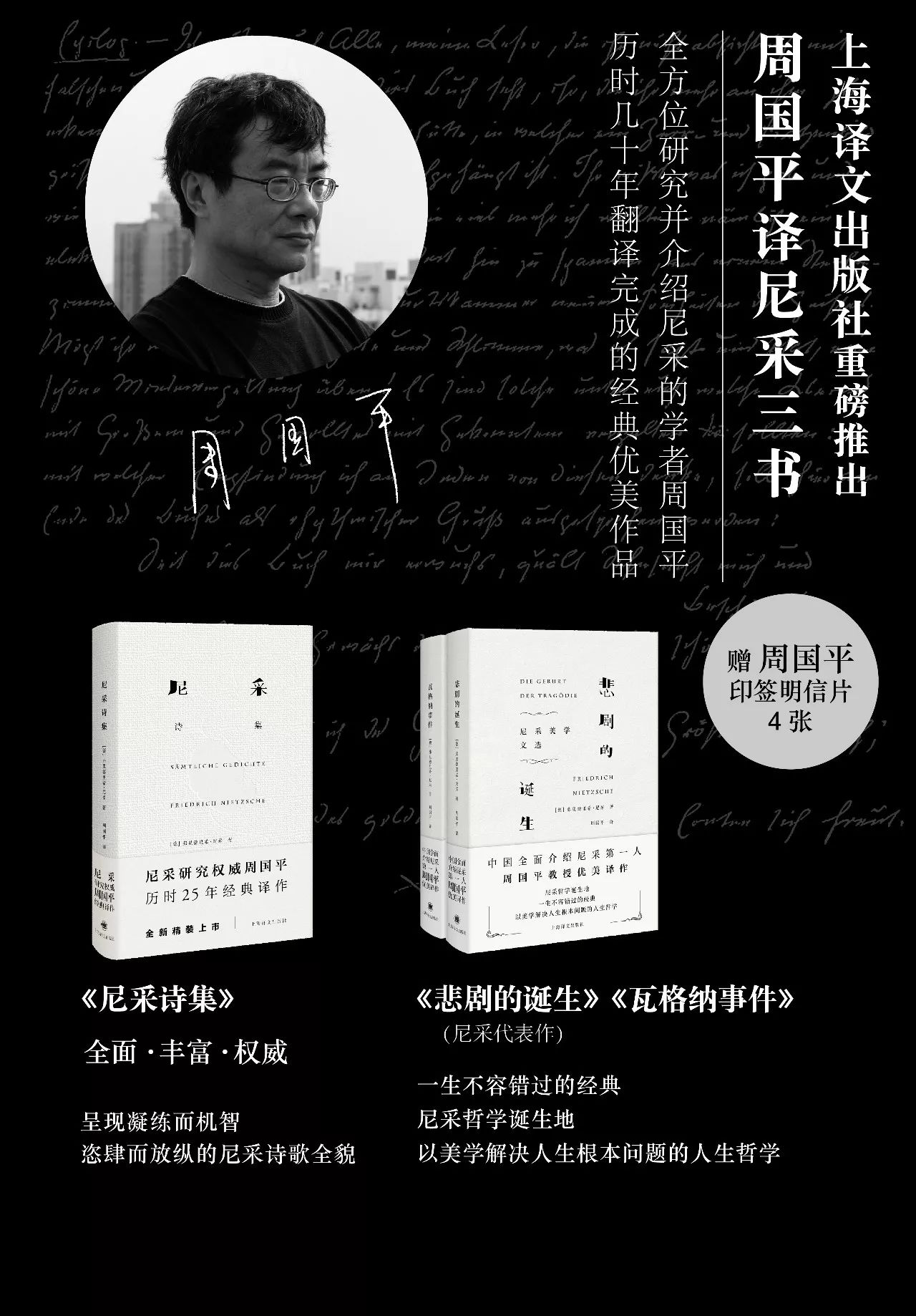

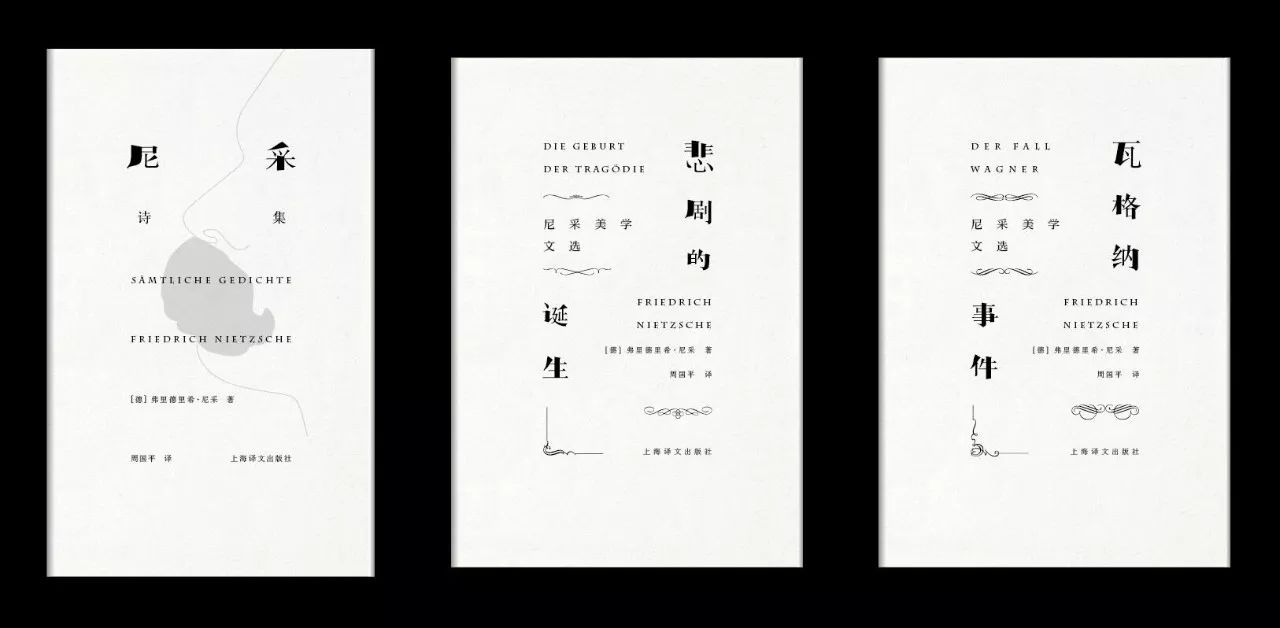

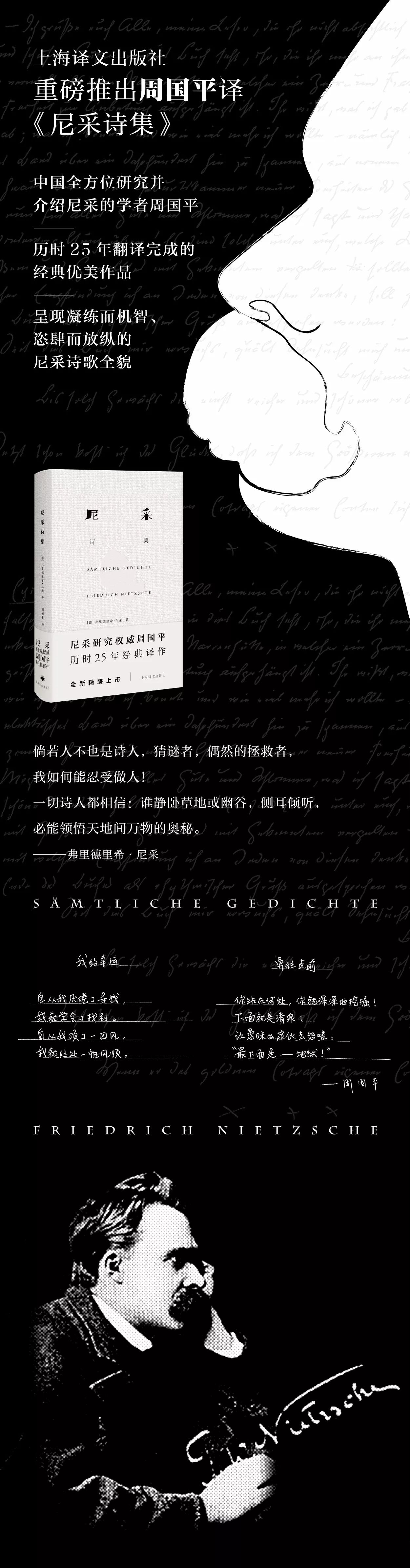

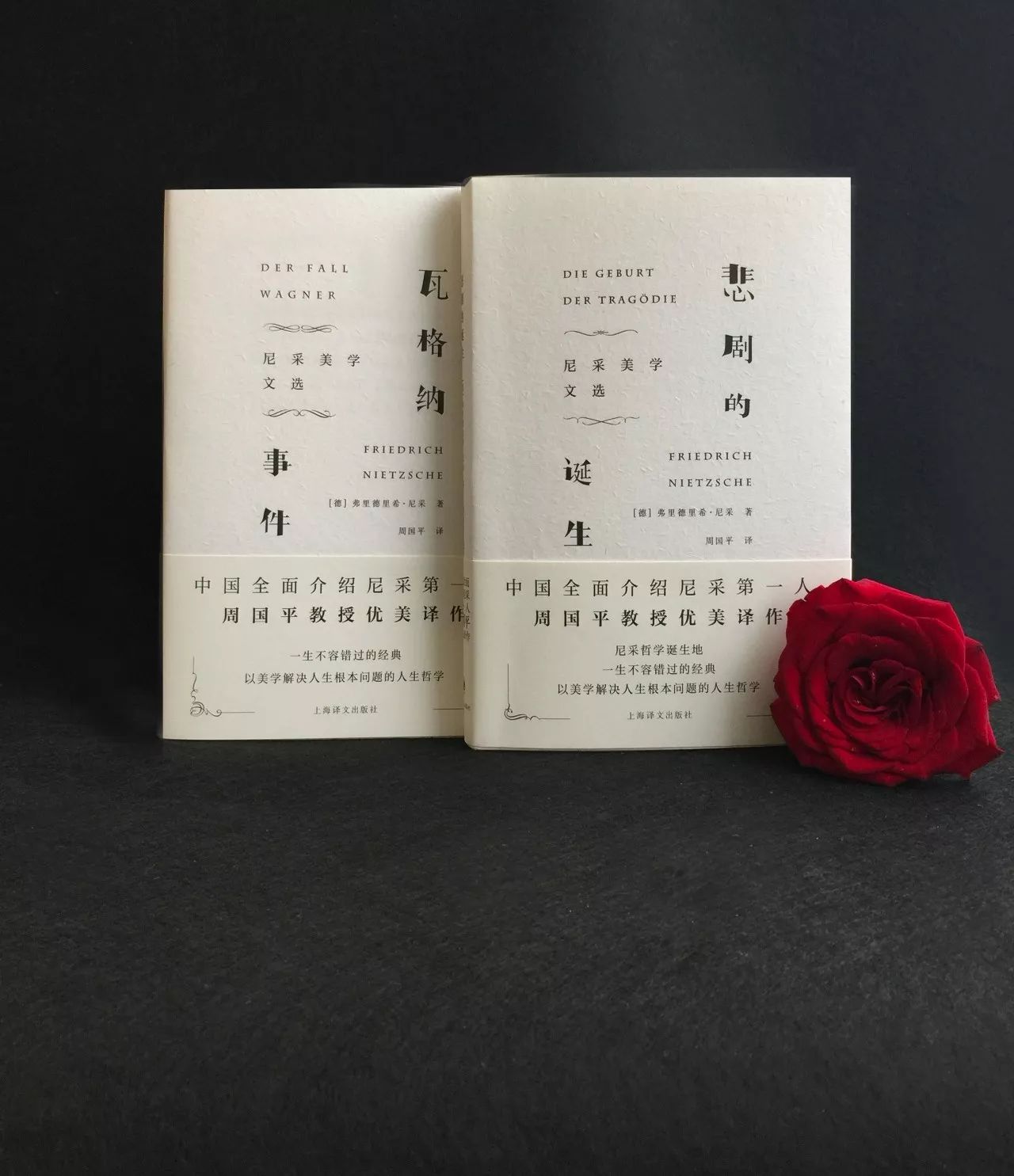

2017年上海书展期间,著名作家、学者、译者周国平先生与上海译文出版社合作,隆重推出“周国平译尼采三书”系列——《尼采诗集》《悲剧的诞生:尼采美学文选》《瓦格纳事件:尼采美学文选》。

(周国平译尼采三书,上海译文出版社,2017年8月)

周国平与尼采的渊源,可以追溯到上世纪80年代。1986年出版的《尼采:在实际的转折点上》使得周国平作为尼采学者享誉学界,甚至普通百姓也知道周国平是著名的尼采学者,可以说,尼采和周国平在中国是密不可分的。除了研究尼采的哲学之外,对于鲜为人知的尼采的诗歌以及美学作品,他也有丰富的研究。

(周国平)

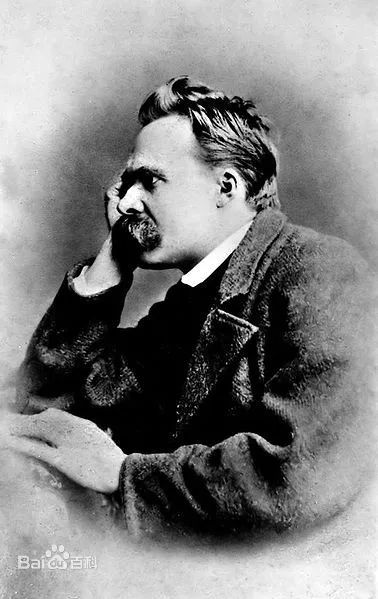

(弗里德里希·尼采)

凤凰文化:大概从1990年末开始,这类作品(哲思散文)的热度就开始逐渐降低了,但近几年,情感、人生类文学似乎又以年轻化、网络化的新方式重新成为流行。您认为这股潮流和当年有什么不同吗?新的热潮又和当年有什么区别吗?

周国平:年轻化、网络化的作品我没看,不能妄评。但是现在这类作品畅销肯定是有它的理由的,可能起码它的受众面很宽,它掌握或者对应了现在年轻人的心态和需要。但因为我不知道内容是什么,现在网络流行的那个东西能不能叫哲思我觉得也是一个问题。

不过在这里我想做一个呼吁,总体而言,我觉得现在的年轻人,还是应该去读一些有分量的作品。倒不一定是阅读我的作品,我也不认为我的作品有多大的分量,但是读过了历史上积淀下来的经典著作以后就知道什么东西是有分量的。标杆要高,没有读过的话,可能一份比较浅的东西你觉得很好,因为你没有尝到过更好的东西。时间已经给你选出这么多一代代会读书的人认为是好书的东西,你就应该去读那些东西。读了以后如果接受不了那再说,如果读了以后有体会的话,然后再去读别的书,我觉得会有比较的。没有比较的情况下就很容易一头扎进某种类型里去,几乎可能就使你变得肤浅了。

凤凰文化:他们成为流行的原因,您觉得和您当年的哲思散文,包括汪国真、刘墉受到大众追捧,有不一样吗?

周国平:他们那个传播和出名的途径不一样,应该说他们都是网红吧,因为现在最主要的阅读方式就是网络了,当然和我们那个时候完全不一样,看书的状态和看网络手机的状态不一样。我不能说这个东西是好还是坏,因为我相信网红也是良莠不齐的,我希望最后会有一些特别深刻的出来。

凤凰文化:为什么现在的年轻人会追捧这种东西?

周国平:这跟他们生活的时代有关系。他们就是网络时代成长起来的人,从小看网络长大的,所以他们互相交流的时候也是靠网络,如果这方面看得少,不了解现在的红点,那交流就会有问题,就会被冷落,就会自卑。这造成了一个传播和接受的循环。我并不认为他们心灵很需要这个东西。

凤凰文化:包括这些书的标题,都是非常治愈的。

周国平:标题党是因为人们都变得肤浅了,只有这个解释。因为这代人就是这样成长的,用最快的速度得到一些强烈的信号,然后很快遗忘,然后新的信号又进来了,流水一样。这个结果其实是很糟糕的,他其实没有成长,没有得到什么营养。但是这种方式容易让人陶醉,容易让人产生一种心理的依赖,没有了它就觉得生活不对头了,就像小孩玩手机游戏一样,养成了一个习惯以后,就被这个习惯控制了。所以我说这个时代成长起来的一代人,有一点很重要,就是要给自己打好底子,如果没有坚实的底子,很容易被媒体全部支配,不管标题党给他多少关于自我的标题,他还是没有自我的。

《尼采诗集》

《尼采诗集》

[德]弗里德里希·尼采著

周国平 译

上海译文出版社,2017

凤凰文化:虽然您是学哲学出身,但您的文字非常优美,包括上海译文出版社推出的这三本尼采译作——《悲剧的诞生:尼采美学文选》《瓦格纳事件:尼采美学文选》《尼采诗集》的导言、序言、译文,也包括您的学术专著《尼采:在世纪的转折点上》等等。不知道您在文学方面受到过哪些训练?

周国平:我在文学上的训练要比哲学早得多,因为我想每一个孩子小时候肯定是从文学开始的,不会从哲学开始。我其实也是这样,一开始也是读了很多文学的书。我十七岁进北大以后,是哲学系的,但是我当时读的书大量是文学而不是哲学,也读一些哲学的。我的体会就是,文史哲不分家,文科无论哪一科,都应该跨界,都应该博览群书。但我不是有意训练,我不是说我要训练这个全面,就是喜欢。

在这个过程中我也喜欢写,其实很长时间我写东西是没有发表的,不可能发表,我发表东西很晚的。我记得我最早发表大概是在1981、1982年的时候,在上海一个文学刊物《丑小鸭》上发了一首诗,我高兴得不得了,那是我第一次发表东西,以前从来没有在刊物上发过东西。但是要说我写作的历史就很长了,那个完全是为自己写的,写诗歌、写日记、写散文,这个很长时间了。我觉得这一段对我特别有用,所以我就说实际上一个人写作水平提高,并不是说正经八百写文章,真的是珍惜自己那种感受、珍惜自己的思考,然后要把这些东西保留下来,而且因为你珍惜,你一定是用准确的语言保留下来。我觉得这个东西实际上是我的土壤,后来长出的都是植物,土壤在那里。

凤凰文化:有没有哪位作家是对您影响非常深刻的?

周国平:托尔斯泰,他其实很朴实的,他没有什么形容词,他描写一个场景、一个人物,用的语言都是很朴实的,但是你一看就是这么回事,你好像看到过一样。我后来发现,实际上真正心里面有了东西以后,最重要是语言要准确,而不是要华美。凡是努力去优美的人,我觉得都是有问题的,第一说明他那个东西本身就不美,所以他要给它穿上很多衣服,要打扮。

还有蒙田,蒙田实际上是为自己写的,他的东西是死后发表的,那些日记,准确、真实。然后从文字技巧来说,像泰戈尔的散文诗、纪伯伦的散文诗都会对我有影响,我喜欢这种风格,我也有一点这种倾向,就是用精炼的文字来表达一个东西。泰戈尔,纪伯伦他们其实并没有力求华美,但是最后你觉得很美,一种纯粹的美。

《悲剧的诞生:尼采美学文选》《瓦格纳事件:尼采美学文选》

[德] 弗里德里希·尼采 著

周国平 译

上海译文出版社, 2017

凤凰文化:尼采的诗算严格意义上的文学作品吗?通过尼采研究,您一举登上了80年代文化热的舞台中心。在那个时代,西学是一股潮流,尼采、萨特、弗洛伊德等人成为流行话题,许多学者也是通过译介某个人的东西而取得学术名望的。现在回过头来,您会怎么评价那场文化热?怎么评价当时的学术环境和机制?

周国平:我觉得那场文化热功不可没,而且很可爱,当时的人们都很单纯,是一种很天真的热情。出现那样一个文化热很自然,因为中国闭门很长时间了,西方的现代思潮进不来,文学作品很多时间是断档,所以对从业者来说,实际上被压抑了很长时间,机会到了,可以释放出来了,对接受者来说,也是很饥渴的状态,很长时间没有接触这种新思想。而且当时人们还是很单纯,我喜欢尼采就翻译尼采,每个人喜欢一样东西就去翻译,稿费很低的,没有人是为了经济利益去做事情的。我翻译《悲剧的诞生》,当时第一次印了10万,一年之内加印了5万,但是我得的稿费也就是三四千块钱,后来就再也没有了。

凤凰文化:那个时候的学术机制是什么样的呢?

周国平:那时候也谈不上什么学术机制,个体劳动为主。我也参与了后来三联出的“西方当代学术名著”的编委会,它是这样的,知道某个人在研究什么东西,他可能已经在做这个事情了,然后跟他去约,翻了以后给出来,一般都是这样的。比如说我们要编一套尼采的书,不是说让周国平你翻译一本尼采文学,而是我已经翻译差不多了,那这本书我给你们吧。当然个体劳动和每个人在学术机构里所在的位置有关系,他正好是研究哲学的,可能就在做一些哲学的事情。

我觉得那个时候问题在什么地方呢?还是有点浮躁。作为一种思潮表现出来,这个东西是不可能长久的,大家不可能永远在那里西学热,不可能永远拿着一本萨特的书就很时髦——现在拿萨特的书似乎不时髦了。长远来说还是要有一个学术机制,扎扎实实的学术工作必须有这个东西,不可能永远用思潮的方式来进行。所以80年代这个思潮一下子掉下去了,很多人觉得很失落,我当时的感觉是迟早要掉下来的、迟早要进入正常的状态。

周国平、王小慧参加2017年上海书展《花非花》宣传活动

周国平、王小慧参加2017年上海书展《花非花》宣传活动

凤凰文化:随着80年代的戛然而止,文化热迅速退潮。90年代以后,一方面文化市场化商品化,另一方面学术也从公共启蒙转向学院研究,人文思想被更为专业的学科细化。这种变化形成了两种评价,大众的直观感受是浪漫的理想主义死掉了,而学界的很多学者却觉得反而得到了进步。您的看法是怎样的呢?

周国平:我觉得是两方面的观点都对。综合起来,又是进步又是退步,从学术上来说,有一部分学者可能会更加扎实地去做自己领域的事情,这是一个进步。但是具体进步到什么表现我也不太清楚,因为从哲学领域来说可以商量的,说实话,这么多年了我也没看到有份量的著作。这一点我感到很诧异,因为我知道其实大学里这些学科补充了很多新的人才,有很多都是海归,应该说是受了比较好的学术训练的。也许我孤陋寡闻吧,我很期盼看到比较有份量的成果。

有可能和现在大学里的风气有关,对于精神价值的追求的崇高感比80年代远远退步了。我觉得这跟大学的评价机制有关,90年代以后一个非常严重的倾向就是行政化,这种行政化深入到学术里面,学术的评价也是行政主导——课题制,课题分等级。这个有些糟糕,恐怕用掉了很多科研经费,也写了很多大概永远不会发表的、发表了以后也没人看的东西,但真正有份量的东西不多。我寄希望于那些有追求的学者,应该出东西。

凤凰文化:您觉得浪漫的理想主义死掉了,这个也是有道理的?

周国平:我想理想主义永远不会死,人的灵魂不会死,总会有一些人还存在着,指引它、鼓励它,这是肯定的,但是是处在少数或者潜在的状态。

凤凰文化:近些年,新一轮的西学热似乎又在兴起,虽然还比不上80年代的广泛性。阿甘本、齐泽克、巴迪欧等当代西方学者成为了新的学术、思想偶像,而且这些思想偶像几乎都属于左派。您对于当下的这波西学热有什么看法吗?为什么这些左翼学者会在中国流行起来?

周国平:我很无知,真的,我没有看过他们的书。