Travis Kalanick 太忙了,Uber 的市值涨得飞快,他顾不上报纸网站上密密麻麻的流言蜚语,但这次,「被休假」之后,Kalanick 终于有了时间来反思一下自己的职业生涯了。

本文编译自 Wired,原文标题「Travis Kalanick and the Last Gasp of Tech's Alpha CEO」,有删改。

好莱坞是绝对不会放过 Travis Kalanick 的。

等到他们为这位 Uber 的创始人兼 CEO 树碑立传的时候,那些想象力日益匮乏的编剧们恐怕得把真实的故事写得简单些,这样听起来可能会更可信一点。

单单在过去的几个月里,与 Google 就知识产权打官司,同时因内部使用的追踪技术被政府找麻烦,又因性骚扰事件被辞任的女员工指控,还被媒体戏称为

「西华尔街最有毒的工作环境」

,Uber 经历了其他科技公司

「一辈子」

都经历不了的负面新闻打击。

于是,占了科技圈半年多头条的 Uber 不得不找来了前美国司法部长 Eric Holder 对公司的政策和文化展开独立的调查。

在持续数周的调查完成后,上周二上午,Uber 董事会在旧金山的总部召开了一次全体员工大会,会上董事们公开了 Holder 的调查结果:

一份长达 13 页的报告。Eric Holder 在文件中为 Uber 提出了一系列解决企业文化问题的建议,包括将 Kalanick 的权力分散下放给一位首席运营官等,不过目前 COO 的职位和其他十多个核心管理层的职位一样,都还处于空缺的状态。

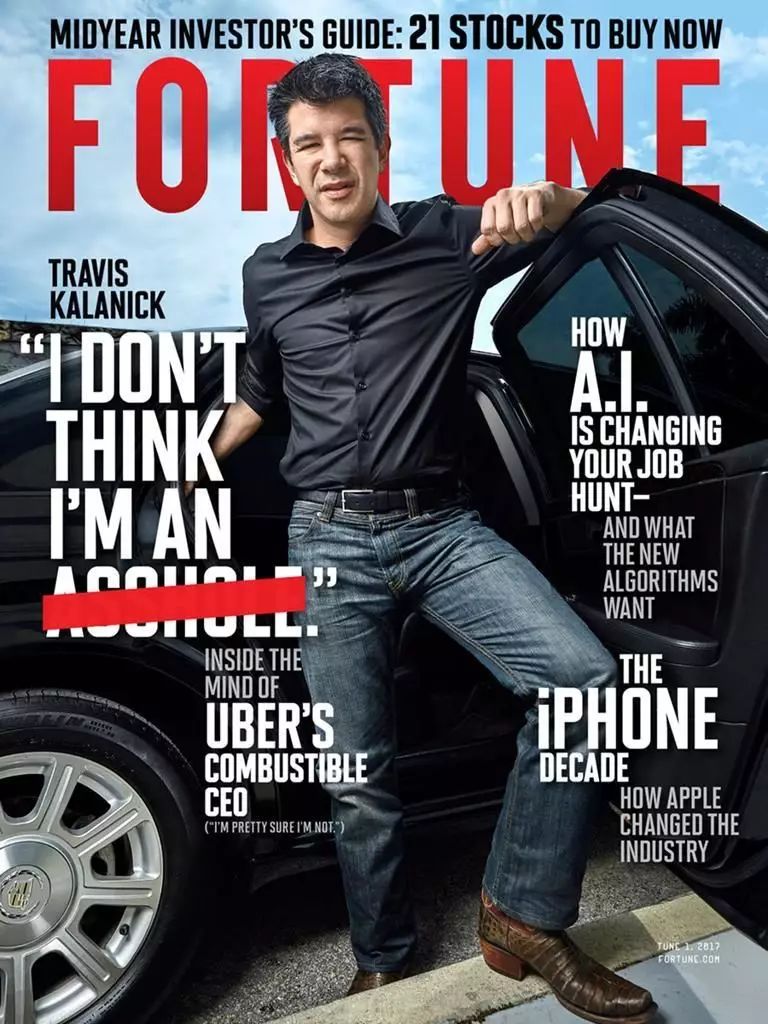

(图源:Fortune)

就在会议召开之前,Kalanick 给全体员工发了一份内部信,在邮件中他表示自己因母亲去世需要休假一段时间,暂时没有回归的打算,他希望通过这次休假,调整好状态,让自己更有能力领导一个全新的 Uber。

「

我们走到今天这步,说到底责任还是在我一人身上……所以如果我们想要 Uber 进入 2.0 的时代,我也需要把自己升级到 2.0 的版本,成长为一个公司需要的、配得上你们的领袖。

」Travis 在这封发给 14000 人的邮件中写道。

虽然 Uber 看起来非常想要和 Kalanick 的个人风格划清界限,但他们似乎还没有完全做好准备。就在周二的那场员工大会上,董事会成员之一 David Bonderman 在讨论性别歧视问题的处理办法时,有意无意地说了句带有性别歧视性质的话——女人越多,闲话越多——随后这一言论伴随着 Uber 的头条见诸报端,David 也在几个小时后被迫引咎辞职。

(辞职的 Uber 董事会成员 David Bonderman;图源:Recode)

但就算把这些事和 Kalanick 这么多年来经历的丑闻打击联系在一起,它们对这位创始人的在公司的地位依旧毫无威胁——「超级投票权」保证了 Kalanick 在公司内部的绝对地位,此外,硅谷同行和同事对其苛刻冷漠的管理手段的漠视也是致使现状的原因之一。

史上最成功的创业公司之一

「Uber 的故事非常让人着迷,」科技行业研究机构 CBInsights 的 CEO Anand Sanwal 说道。「傲慢的创始人从这个发展缓慢、固守成规的行业中走出来,改变了游戏规则,创造了一个深受大众喜爱又极具价值的产品。」Sanwal 认为 Uber 的成功除了得益于网约车这种新奇的好点子以外,公司高层优秀的执行力也起到了非常重要的作用。

但是这种胆大妄为的作风也为 Uber 带来了一定的风险。「Uber 招来了许多优秀的人才,募集到了羡煞他人的资金,在扩大其打车服务疆土的同时,还踏入了无人驾驶、飞行汽车等等技术前沿的领域,然而在取得这一系列的成就之后,它转向了监管机构和竞争对手,并伸出了中指……」

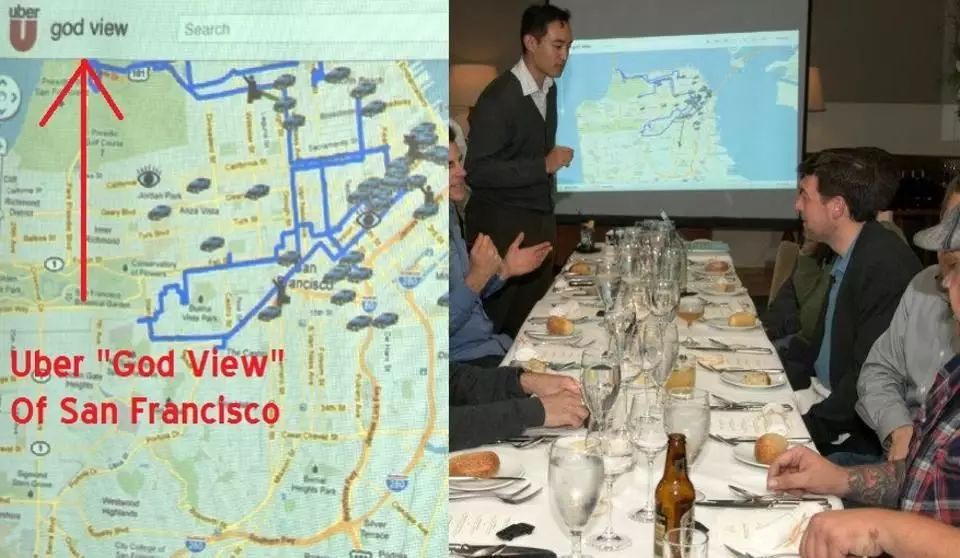

(Uber 内部工具:上帝视角;图源:Forbes)

就连 Kalanick 自己的员工都对他宽容有加,甚至会袒护他有些过分的言行和策略。「在我最初加入 Uber 的时候,我当然知道他的这些不正当手段,」一位前女性员工对《连线》说道,「但我并不在意,因为我觉得这是具有竞争性的表现,我曾对一位高管的猥琐行为不予理睬,并且默默告诉自己,只要还在那工作,我可以改变些什么。我不停地暗示自己说这些肮脏阴暗的做法是所有公司私底下都存在的。」

但每个人都有底线,「后来 Susan Fowler 的事件发生了,」这为女员工说道,「Uber 的傲慢与放肆被同样无情地摧毁了。」

只为胜利的「狼性」文化

Uber 出现在一个科技行业被过分关注的时代,人们对科技公司日益增长的权力和财富充满了担心。但 Kalanick 从来没有对时下的文化做出让步,在这样一场经济繁荣中,Uber 恰恰体现了硅谷资本主义者最典型的特征——

不惜一切代价赢得胜利。

现在看来,毫无疑问 Uber 是改变了世界的,每个公司都想要成为其行业里的「Uber」,这样的成功导致了对创始人的过分崇拜。

Kalanick 曾经的两家创业公司并没有给他带来太大的影响,但 Uber 的崛起让这位 40 岁的 CEO 走进了自己的万神殿。就算存在着严重的大男子思想,他还是收获了这一切的荣誉。在 2014 年 GQ 对他的采访中,Kalanick 表示如果用户打车的时候真的很急,那么他们应该会愿意接受一定的安全隐患,「

这是显而易见的胜利

,」他说道,尽管行业内存在很多效仿者和竞争者,但 Kalanick 似乎毫不担心他们会影响到 Uber 的地位。

(《财富》杂志封面,图源:Texture)

Uber 的前开发人员体验部主管 Chris Messina 表示,对 Kalanick 的评价要考虑到交通运输行业的大背景,「Uber 所处的行业里已经有了许多既得利益者,他们用一种与硅谷的科技巨头们完全不同的方式管理运营公司,」Messina 说道,「那么,用同样的标准来衡量 Travis 和他创造的企业文化,这样做对吗?我们真的是在拿同一类东西做对比吗?」

比特和原子之间

Uber 的故事和 Kalanick 的个人性格有很大的关系,他是一个大男子主义的现实主义者,他在数字与现实之间,贩卖着物联网的观念,以一家创业公司的身份影响了互联网之外的真实世界。

(抵制 Uber 的出租车,图源:Quartz)

Kalanick 可能并没有跟上科技公司领袖们的进步的步伐,但他的商业模式却捕捉到了当下懒惰的消费者们的想法。多年以来,Kalanick 发现,Uber 的便利性引发了人们对公司策略的担忧,多年以来,他因这些本能的发现而受人敬仰。

2014 起,他连续两年被提名为 Crunchie(科技创业公司界的奥斯卡,由著名的科技媒体 Techcrunch 举办)的年度 CEO。

到 2015 年,Uber 的市值达到了 630 亿美元,Kalanick 也成为了

当年《时代》杂志年度人物的亚军

。

(Travis 在 Crunchie 颁奖典礼上发言,图源:Travis Kalanick - RSSing.com)

不过,回想起来,Kalanick 一直以来采取的竞争策略都没有什么原则而言,为了统计数据,在 Uber 被指控私下里使用「Greyball」技术追踪手机 app 里的个人数据,这家公司还被发现使用一种他们自己称之为「

上帝视角

」的工具,这种工具可以定位 Uber 的用户,CEO Travis 曾经用这个工具跟踪了一位不知情的记者。

上周,Recode 报道称一位 Uber 的高管拿到了一份被印度 Uber 司机强奸的女人的医疗报告,同时有记录称 Kalanick 和他的左膀右臂、公司的业务主管 Emil Michael 都看过了这份报告文件,他们对此的反应首先是质疑其真实性,并怀疑是 Uber 在印度的竞争对手 Ola Cabs 在暗中使坏。

(Emil Michael,图源:SFGate)

对于 Uber 比较早的一些指控大多与歧视女性有关,除了跟踪一名女记者和性侵犯事件以外,2014 年,Emil Michael 还被指曾经疯狂地抹黑一位批评过 Uber 的女记者 Sarah Lacy。

但直到三年后,Uber 前工程师 Susan Fowler 发表的一篇博文才真正给 Kalanick 带来了致命性的打击。Fowler 讲述了一段令人不适的故事,从在 Uber 遭遇一位经理的性骚扰到另一位经理因她举报了性别歧视的现象而进行报复行为。在此之间,Fowler 曝光了这家公司内部如何腐败,高管如何在公司内部传播「

利益均沾论

」,人力资源部如何欺骗投诉者,并对那些高层的特殊的照顾手段。

Uber 董事会在协助 Holder 调查之后,对 Fowler 的揭露行为作出了非常积极的回应,她向员工保证,Uber 不会再雇佣那些「

高智商混蛋

」了。

好日子从特朗普上台那天起就到头了

Uber 运势的急转直下开始于今年 1 月的一次政治运动之后,那时特朗普刚刚上任,这样一个国家性的时刻对 Uber 这样的公司来说是非常危险的,这些公司象征着一些经济上的分裂,并且深深影响了此次美国的总统大选:比如自动化生产带来的失业问题,人们在经济快速发展的时期没有能力保持体面的收入,少数当权派力量更加巩固,Uber 司机与用户之间的收入差距越来越大等等。

社交媒体上对 Uber 的误解更加剧了公司形象的恶化,在出租车司机集体罢工抗议特朗普移民禁令的事件中,Uber 并没有顺从群众暂停服务,加上 Kalanick 当时还在特朗普的经济委员会里任职,整体给人一种刻意破坏抗议行动的形象。

(民众对 Uber 的行为提出抗议;图源:Daily Wire)

Uber 随即遭到了网友的抵制,根据《纽约时报》的报道,在今年 1 月下旬爆发的 #DeleteUber 运动中,

有超过 20 万人删掉了手机上的 Uber 应用

,Kalanick 也被迫辞去了委员会的职位。

迫不得已寻求改变

但是 Uber 的改革并不是因为消费者,也不是因为集体诉讼的官司或者同司机就误导性承诺和利益不足达成的协议。最终使得 Uber 不得不走上改革这条路的是员工的待遇问题。随着穆斯林禁令的颁发,硅谷公司开始想办法解决这个只有当他们的员工士气打击时才想得起来要解决的问题。

但真正迫使 Uber 改革的并不是消费者,也不是成堆的诉讼官司或者与司机之间达成的协议。最终使得 Uber 不得不走上改革这条路的是员工的待遇问题。

(Susan Fowler,图源:Recode)

Eric Holder 在建议书的第一行就提到了 Fowler 的问题,董事会于周末投票决定实施全部 13 页的意见建议,包括改变所谓的「高层基调」,修改 Kalanick 制定的公司价值观条例,剔除「为胜利不择手段」等狼性文化的因素。

在会议上,董事们向员工保证,未来他们将不再鼓励员工加班甚至「永

远保持工作状态

」。

Uber 改变了全世界城市居民的出行方式和城市的基础设施建设,但同时也加剧了 Uber 作为一家创业公司在快速发展的过程中出现的人才需求问题以及同时带来的潜在道德困境。

不论是现任的还是已经辞任的员工,包括 Fowler 本人在内,都对 Uber 的改革能够起到效果持怀疑态度。虽然Kalanick 暂时离开了 Uber,但未来会怎样我们还不好说,时间终会告诉我们这家公司能否在「有毒」CEO 领导地位不变的条件下,改变公司的风气,划掉「混蛋」和「优秀」之间的等号。

从野蛮生长到危机四伏 ,Uber做错了什么?

迫于多方投资者的压力,Uber创始人兼首席执行官查尔维斯.卡兰尼克(Travis Kalanick)宣布辞去首席执行官一职。卡兰尼克的离任,被视作是Uber在现阶段下难以避免的必然结果,这家公司所遭遇的危机几近难以挽回的地步。

从 2009 年创办至今,Uber经历了“疯狂”的 8 年,这家公司一路野蛮生长,发展成为全球估值最高的“独角兽”和全球最大的出行平台。

卡兰尼克和Uber在业务上积极进取,除了在地理范围上不断拓展疆域外,这家公司还在不断延展业务的广度和深度,为当下和未来布局,从最初的Uber Black高端打车服务,到新增Uber X平价打车、Uber Pool拼车,再到推出Uber Eats外卖服务,以及推进无人驾驶技术的研发。

这家公司还以好战闻名,全球各地对Uber的抗议和抵制不断上演,但区域经理即便冒着入狱的风险,依然在推进业务。

在中国,Uber一度陷入耗资数十亿美元的“烧钱”持久战,在投资人的调停下才最终偃旗息鼓。

另一方面,Uber又因为性别歧视和内部恶劣的竞争环境而臭名昭著。Uber另一位创始人加略特 坎普(Garrett Camp)坦承,“我们太沉迷于增长”,导致的结果是,忽略了公司价值观、文化环境方面存在的弊病和隐患。

一位Uber前员工对腾讯科技证实,Uber一切以业绩为导向的企业价值观在公司内部是普遍存在的。“只要业绩好,完成指标,其他都不是问题。”

从部分现任Uber总部员工及前员工处了解到,在对待员工方面,确实存在缺乏人性关怀的问题,例如有员工被经理强行从总部调任至欧洲办公室,如果不服从安排就得离职另谋出路。

如今,Uber正在为此付出惨痛代价,创始人离开后,这家仍处于危机中的公司很难让人乐观,由于太多投资人的利益被裹挟其中,公司转型重整的要求也变得更加迫在眉睫。

在寻找到合适的掌舵人,将Uber重新带回发展的正轨之前,这家公司的“自由落体”还将持续。

回顾Uber发展历程,错误和悲剧究竟是如何在这家创业明星公司身上一步步发生?

Uber崛起:巴黎冬夜街头冒出的一个疯狂主意

卡兰尼克被Uber投资人扫地出门的时刻,一定会怀念起九年前巴黎街头他被冻得瑟瑟发抖的那个夜晚。

那是 2008 年冬天,加略特.坎普与卡兰尼克并肩站在巴黎街头的寒夜中。他们刚刚参加完在这里举办的LeWeb大会的一场活动,但前来接他们的出租车却迟迟不见踪影。

“这里的出租车服务简直和旧金山一样糟糕。”

卡兰尼克抱怨道。

“如果我挥一挥手机,出租车就能奇迹般出现在面前就好了。”

坎普接着说道。

“哥们,你的iPhone可没这个魔力。”

卡兰尼克被坎普的话逗笑了。

在来巴黎之前,这两位创业者刚刚各自卖掉了自己创办的公司,卡兰尼克创办于 2001 年的P2P文件传输共享公司卖了 1800 万美元,坎普的网络搜索引擎StumbleUpon则以 7500 万美元的价格卖给了电商网站eBay。

创业者似乎永远歇不下来,这两位好友又在巴黎相遇了,他们希望能够从讨论科技与前沿趋势的LeWeb大会上寻求到新的创意。

然而大会本身并没有激发他们太多的灵感,但那夜在巴黎路边的随口一说,却在坎普心里扎下了根,回到旧金山以后不久,坎普便注册了UberCab.com的域名。

2009 年,坎普依然是StumbleUpon的首席执行官,但他已经开始了UberCab这一全新项目。那年夏天,他盛情邀请去年和自己一起在巴黎街头挨冻的卡兰尼克加入,当时他的职位是“首席孵化官”(Chief Incubator)。

这一全新的用智能手机叫车的服务最早在 2010 年初在纽约进行测试,最初只有 3 辆车, 2010 年 5 月,Uber服务正式在旧金山发布。

Uber最早的应用界面,当时的名称还是UberCab

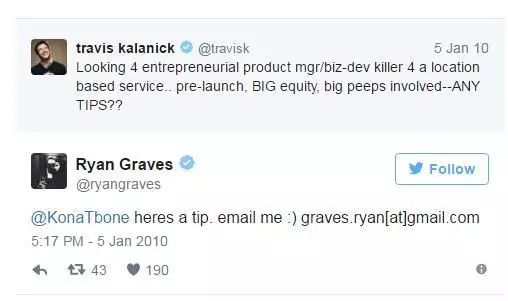

最初担任Uber首席执行官一职的是瑞恩 格雷夫斯(Ryan Graves), 他是Uber公开招聘的第一名正式员工,但到了 2010 年底,卡兰尼克成为公司新的首席执行官,格雷夫斯则成为公司的首席运营官及董事会成员。

打车难的痛点直接被Uber所击中,一经上线,这款叫车应用便迅速获得了增长,虽然最初的价格是普通出租车的1. 5 倍,但是换来的是更为方便、快捷的服务,用户只需要在手机上发送信息或按下叫车键,车辆便会在很短时间内赶到。当年 10 月份,Uber获得了第一笔来自First Round Capital 的Pre-A轮 125 万美元投资。

然而好景不长,刚刚获得融资的Uber,收到了一份来自于旧金山市政交通局的终止服务命令函,该命令函指出的主要问题是,UberCab不能使用Cab的字样,为了应对这一问题,UberCab改名为Uber,并且从环球音乐集团手中买下了Uber.com的域名。

2010 年 1 月 5 日,卡兰尼克发推特招募产品经理,Uber首位员工 Ryan Graves后来成为Uber首位CEO

Uber的野蛮生长:全球扩张与中国的“烧钱”大战

接下来的 2011 年是Uber腾飞的一年。年初,公司成功引入了来自Benchmark Capital的A轮 1100 万美元融资,估值达到 6000 万美元,拿到融资的Uber准备大干一场,计划将服务迅速扩展到美国纽约、西雅图、波士顿、芝加哥、华盛顿特区等美国人口最为稠密的大城市以及创意最初的发源地法国巴黎。

2011 年 5 月

,Uber正式在纽约开始运营,这里日后成为了Uber最重要也是最充满争议的市场。

到了 2011 年底,Uber已经攻占下巴黎,随后获得了来自Menlo Ventures、亚马逊创始人Jeff Bezos以及高盛的B轮总共 3200 万美元投资。

2012 年 7 月

,主打低价的Uber X项目正式在全球上线,该服务比Uber最早期的Black Car的平均打车费用要便宜35%,满足了更多的出行需求,Kalanick当时提出,“Uber最终将成为人们生活方式和交通出行的交叉口”。

同年 8 月,被视为Uber主要竞争对手的共享出行应用Lyft在旧金山正式发布,从Lyft一诞生开始,两家共享出行初创公司之间的价格战便不可避免。

2013 年 8 月

,Uber的服务进一步扩展到东南亚地区的印度及非洲地区,同时,Uber的融资也在迅速跟进,当月完成了来自Google Venturs等投资机构的总额2. 58 亿美元的C轮融资,其估值已经来到37. 6 亿美元。

2014 年 7 月

,在获得 12 亿美元的令人乍舌的融资额后的一个月,Uber正式宣布进入中国市场,开启了在这片全球人口最多的国家的扩张之旅。同年底,Uber获得了来自百度的 6 亿美元投资,百度搜索与地图应用开始与Uber中国应用进行整合,在与中国本土叫车服务应用滴滴的竞争中,Uber似乎没有显露出丝毫劣势。

Uber获得来自百度的 6 亿美元投资,为其在中国市场开疆拓土继续加足马力

2015 年 4 月,Uber正式推出UberEATS的外卖送餐服务,首批城市包括洛杉矶、巴塞罗那、芝加哥、纽约,现在,该服务已经在美国 23 个城市推出; 2015 年 5 月,Uber将卡耐基梅隆大学机器人研究所的 40 名研究人员全部挖走,并成立了无人驾驶研究部门,无人驾驶成为Uber下一步重要战略发展方向。

进入到当年 9 月份,Uber在中国与滴滴的市场竞争进入到白热化阶段,最显著的特征是双方都获得了巨额的融资,陷入一场更为深重的以巨量补贴换市场的消耗战。Uber中国获得 12 亿美元融资,滴滴获得 30 亿美元融资。

卡兰尼克同时高调宣布,将每年在中国投入 10 亿美元用于拓展业务,Uber在中国市场雄心勃勃,势在必得。

然而这场“烧钱大战”越来越让投资人坐立不安,

卡兰尼克并不愿意承认在中国市场Uber已经逐渐处于下风

,尽管Uber和滴滴在各自所占有的中国市场份额方面各执一词,但多家第三方研究机构的数据显示,滴滴在中国出行市场方面的份额领先于Uber,滴滴当时约有 4210 万活跃用户,而优步中国仅有 1010 万活跃用户,另外,滴滴在全国 400 个城市运营, 2015 年在滴滴应用平台上完成 14 亿单,Uber仅在中国 60 个城市运营。

最终,这场前所未有的出行领域惨烈大战最终以滴滴合并Uber中国告终,这距离Uber宣布进入中国市场刚好过去整整两年。

根据合并协议,Uber将获得合并后新公司的近18%的经济权益,对此,很多投资人认为,从投资角度来说,Uber实际上并不吃亏。

硅谷一位长期关注中美两国创业环境的投资人此前对腾讯科技表示,滴滴和Uber的中国业务合作是最终难以避免的结果,关键在于各自利益以及投资人利益如何划分,

对于Uber最终能够获得近20%的经济权益,他认为有些“出乎意料”,比预想的结果要好

,因为之前Uber在中国的业务已经处于十分被动的地位。

有投资人甚至认为,Uber的这一次投资堪比雅虎当年对阿里巴巴的投资,当年雅虎以 10 亿美元获得阿里巴巴40%的股权,如今这笔投资的市值已经超过 400 亿美元。

尽管Uber的中国业务最终与滴滴的合并被大多数观点认为是一次失败,但有观点认为,

从长期看,对Uber将精力放在中国以外的其他市场的拓展上,从而进一步巩固在全球范围内的出行市场的霸主地位则是利好。

纽约大学教授Arun Sundararajan说,对Uber来说,威胁其在全球范围内运营的最大风险就是其业务在中国一直处于损失资金的状态,从长期看,这次合并可以让Uber将业务重心放在全球其他市场上。