对于纷繁复杂的法律适用情形,法律人所要做和所能做的只是锤炼自己的核心能力,本立而道生,以不变应万变。

放假期间,收到了季红明老师翻译的新书(法律解释,第6版)。

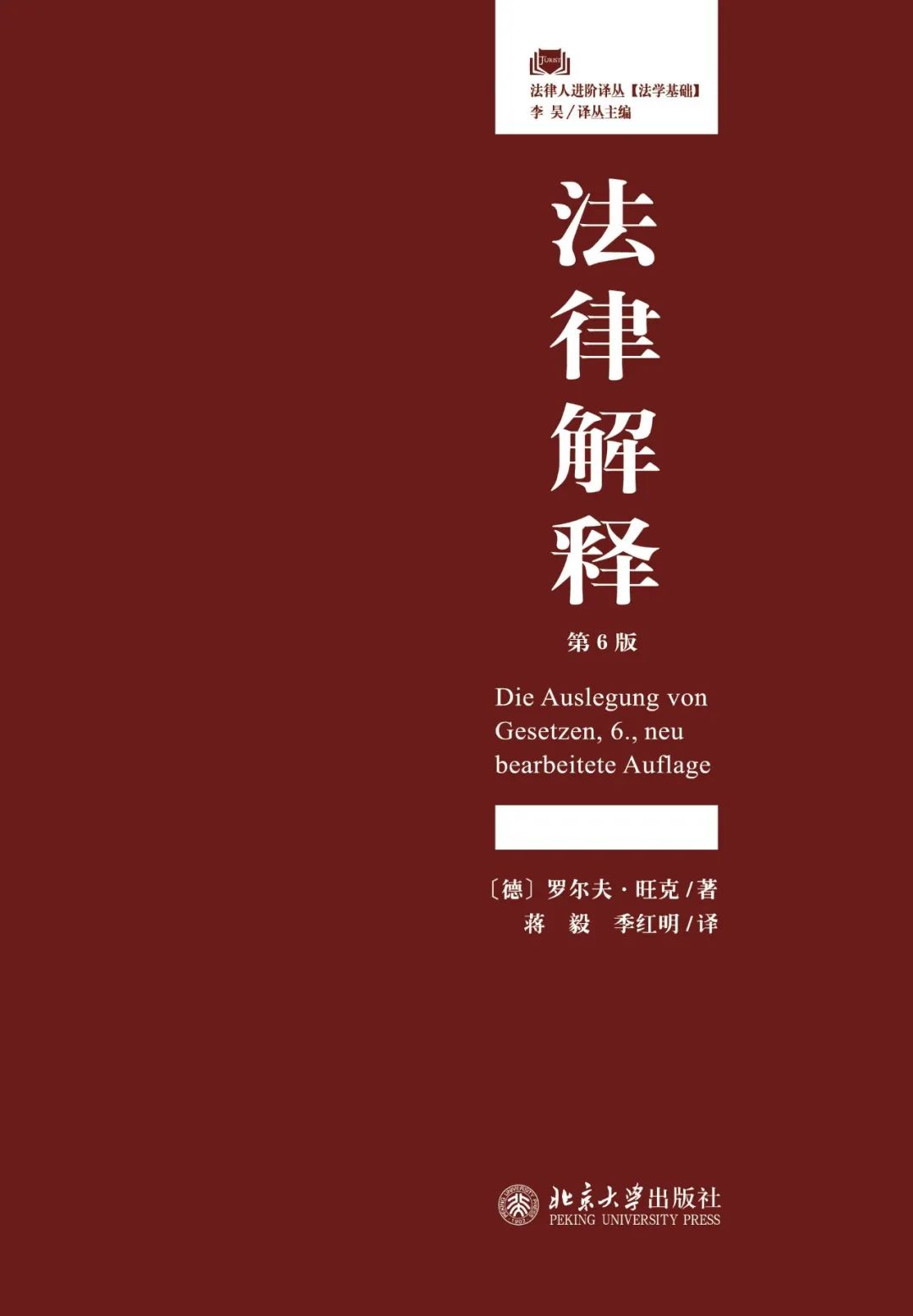

大致翻阅了其中的内容以后,心中颇为激动。该书关于法律解释的步骤和九步法基本一致,简要对比如下:

从标题对比看,缺少了整理和证明两个环节,详细阅读该书,却发现该书“构成要件的加工”这个环节已经包含了整理要件事实的内容,略有不同的只是案例事实不涉及证明,实务中需要先解决主张事实的真实性问题。关于“构成要件的加工”,如下图所示:

这样的操作遵循了笛卡尔方法论的核心内容,也就是假设先于验证,从部分去判断整体。

一、有序的思考

除了直观和概览,人类思维能把握的内容是一维的,严谨细致地思考需要有结构和秩序,以便逐一处理。大致找到想适用的规范后,要把规范分解成有序安排的要素,如上图对德国民法典823条一般过错侵权的划分,这样便于逐一思考和检查。

法律要件划分要遵循MECE原则。

MECE

,是

MutuallyExclusive Collectively Exhaustive

的缩写,中文意思是

“相互独立,完全穷尽”

。也就是对于一个重大的议题,能够做到不重叠、不遗漏的分类,而且能够借此有效把握问题的核心,并成为有效解决问题的方法。它是麦肯锡的第一个女咨询顾问巴巴拉·明托在金字塔原理中提出的一个很重要的原则。

所谓的不遗漏、不重叠指在将某个整体划分为不同的部分时,必须保证划分后的各部分符合以下要求:

(1)各部分之间相互独立

(Mutually Exclusive)

(2)所有部分完全穷尽

(Collectively Exhaustive)

“相互独立”意味着问题的细分是在同一维度上并有明确区分、不可重叠的,“完全穷尽” 则意味着全面、周密。

二、假设先于验证

只有先有实验的方案才去进行实验。只有先有想要适用的法条,才去进一步考察其适用的可能性。

该书“尝试性第地”、“有待观察”的字眼表明了假设先于分析的思路。与整理要件事实的思路一致。

该书在此处使用了

“归属于”

的字眼,但本质上是整理要件事实的方法。因为法律要件是清晰的,事实是无序、繁复的,在两者进行匹配的过程中,自然而然的做法是以清晰的一方为标准和模板,来加工和截取另一方。书中所列的方法也是如此操作的,要件的要素在左方,以此来规整右方案例事实中的具体说明。

笔者之所以反反复复论证整理要件事实这个环节必要性和边界问题,就在于法官的矛盾心理,一方面法官希望律师对事实进行加工,“请说出你的请求权基础,你依据什么提出这样的请求”、“请说重点,不要啰哩啰嗦”,一方面又希望律师不要对事实进行法律加工,请原原本本地说,事实到底是怎样的?如果律师只是提供事实,法律适用交给法官。那么由当事人自己来诉讼就行,顶多再聘个调查员。显然这不是真实的场景。对于律师来说,如果他的工作需要他按照法律加工事实,那么这种加工的边界在哪里?这种操作的正当性和科学性在方法论上如何证成?

这个问题思索了很久,拉伦茨以极其清晰的论证回答了这个问题。

“只有下述情形才是逻辑上错误的循环论证:当判断者把实际事件中未获证实的东西加入作为陈述的案件事实中,或者当判断者“曲解”法条以便可以得到判断者希望的结论。这两种情形均不能容许。”

简而言之,就是强扭的瓜不甜,不能根据要件虚构、篡改事实,不能根据事实曲解要件。

拉伦茨的方法论毕竟理论性太强,我一直在寻找具体操作中如此应用的例证,在旺克教授《法律解释》中,我找到了。至此,整理要件事实→证明要件事实→论证要件事实的操作方法再无疑虑。

三、整理与涵摄的区别

整理和涵摄是两个相反的操作,结合起来完成恩吉施所说的目光往返。整理是以法律要件最广泛的文义为牵引来截取、规整无序的事实。

涵摄则是基于不可变更不再质疑的事实(在考试中这是假定的,在实务中是由证据决定的),考察法律要件的意义波段和目的,是否可将事实有充分理由地归入,这两个阶段都有解释,但整理阶段是教义学无针对性的解释,归入阶段是个案针对性的解释。

对于整理阶段,实务和学术都没有给与足够的重视。

就像现代产品的生产,如果对某个生产环节可能出现的质量风险没有进行分析,没有采取措施进行控制,就不可能出精品。

对于法律分析的思维加工过程也同样如此。这也是我不厌其烦地琢磨方法思考方法的意义所在。

四、法律始终需要解释

民商法学会号召民法学人们,带着民法典回家!我想建议大家,带上这本小册子回家,封面的颜色很有节日氛围,书中的内容能够锤炼法律人的核心能力——法律解释的能力。

有位群友问我,司法解释还需要解释吗?我说,是的。解释还需要解释,甚至解释的解释还需要再解释,只要是使用人类的自然语言表达,就始终需要解释。

比如,近日发布的婚姻司法解释一第二条“民法典第一千零四十二条、第一千零七十九条、第一千零九十一条规定的“与他人同居”的情形,是指有配偶者与婚外异性,不以夫妻名义,持续、稳定地共同居住。”在现实中,持续稳定地共同居住该以何种标准判断?一个月还是两个月?如果以两个月为临界点,那么,为什么59天不构成,而61天就构成呢?如果考虑的因素不仅仅是时间,还包括情节的话,那么需要考虑的情形就更加复杂了,起码有四种情形,时间满足、情节满足;时间满足,情节不满足;时间不满足,情节满足;时间不满足,情节不满足。如果再加上一种考察因素的话,就有8种情形了,人类的自然思维还没有如此精确地判断,更多地是综合的衡量。

再比如,该司法解释只规定与异性同居,现代社会同性恋者、双性恋者并不少见,对于配偶一方造成的伤害更有甚于异性者,是否该条解释可类推适用于此种情形?

对于纷繁复杂的法律适用情形,法律人所要做和所能做的只是锤炼自己的核心能力,本立而道生,以不变应万变。