原题:"新冠"最坏的可能-西班牙大流感篇

在新冠爆发的初期,被比喻成SARS,这和国人记忆有关,而在国外,却被比喻成流感,可见取决于每个国家历史上经历过什么。

到现在我们已经知道,新冠与SARS完全不同,就传染病中最重要的指标,致死率来说,SARS病人都有重症,致死率约为10%,而新冠存在无症状、症状较轻的情况,所以确诊数量失真,致死率也不准,但一定是远小于10%的。

最近行情波动剧烈,在和一位非常博学的朋友交流时,他提议

不如

介绍和比较下历史上的大流行病

,学习一些历史经验,可以帮助我们判断新冠未来可能的走势及影响。

今天这篇文章是我这位好朋友资深基金经理李振,写的关于西班牙大流感的文章:

前言:这次疫情的阴影下我一直在思考,除了帮忙捐点口罩方便面,我这个一直在与不确定性打交道的人能做什么,于是和玛瑙数据(公众号ID:agatedata)一起收集数据先分析当时比较急迫的回城返工问题。在当下国内疫情暂告一段落,而全球大流行(pandemic)的开始,只有追溯历史案例去了解未来最差的情景才能安心。

于是研究了1918和2009年两次全球pandemic。传播和死亡数据上1918大流感更像本次新冠,但社会背景和传播条件来说2009相似度更高,时间有限先总结前者。成文仓促,但至少能解决两个奇怪的问题

1、天气变暖病毒就会消失吗?2、印度人的免疫力可以抗病毒吗?

被后世称为西班牙流感的1918大流感,1年之内的死亡人数已经和在14世纪灭绝了欧洲30%-60%的黑死病处于同一量级。而最麻烦的情况是,1918年大流感的R0值估计在1.4~2.8之间(BMC Medicine),全球平均致死率为2.5%-5%。新冠病毒目前的R0值估计在 2.06–2.52之间,我国当前数据的死亡率为3.9%。如果想着“不慌,就是严重一点的流感”,就好比签下生死状去挑战一位演动作喜剧演员,却不知道对手是李连杰还是憨豆。

“这场瘟疫传播范围达到了几乎全球的每一个角落,许多爱斯基摩部落是一村一村的死绝,亚马逊河口的马拉若岛是当时世界上唯一没有感染报告的人类聚集地。”。

即使被波及的当时的中国,也留下了非常惨烈的记录。“疫情严重时,浙江绍兴死亡人数高达10%,当时报载:

“一村之中十室九家,一家之人,十人九死,贫苦之户最居多数,哭声相应,惨不忍闻。”

棺木所售一空,“枕尸待装不知其数”。河南的情况也相当骇人,报上称之为 “疫鬼正在高兴的时代”。由于死人太多太快,棺材变得奇货可居,价格不断上涨,而且需预约订做,排队等候。办理丧事用的白布被一扫而空,乡间常见“白布满村”的凄惨景象。由于白布供不应求,有时只能以“麻纸”代替。”(1918年,大流感在中国,人民网)

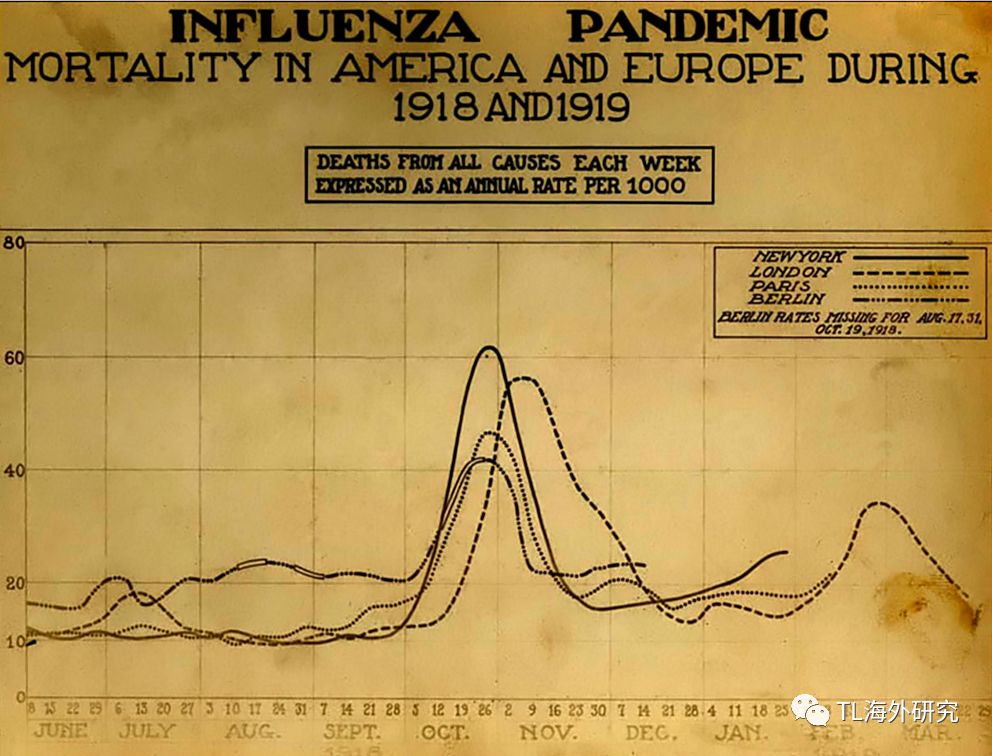

1918大流感可以简单分为三波,第一波发生于1918年春季,基本上只是普通的流行性感冒;第二波发生于1918年秋季,是死亡率最高的一波;第三波发生于1919年冬季至1920年年春季,死亡率介于第一波和第二波之间。

来源:Wikipedia

“

第一波有记录的流感

发生于1918年3月4日一处位于美国堪萨斯州的军营(Camp Funston, Kansas),但当时的症状只有头痛、高烧、肌肉酸痛和食欲不振而已。4月正处于第一次世界大战的法国也传出流感,3月中国、5月西班牙、6月英国,也相继发生病情,但都不严重。

1918年8月刚离开西非国家塞拉利昂的英国船上发生了致命的流感,在该船抵达英国之前,75%的船员被感染,7%的船员死亡,另外多艘船只也发生了类似的情况。8月27日,流感传入美国,并在波士顿的码头工人间传播,而法国的布雷斯特也在几乎同一时间爆发了流感;9月开始在欧洲和美国普遍传播,并在数星期内传到世界各地。

第二波流感

和过去的流行性感冒不同,在20~35岁的青壮年族群中死亡率特别高,其症状除了高烧、头痛之外,还有脸色发青和咳血等;流感往往引发并发症而导致死亡,以肺炎最多。许多城市限制市民前往公共场所,电影院、舞厅、运动场所等都被关闭长达超过一年。同年10月是美国历史上最黑暗的一个月,20万美国人在这段时间死去,1918年美国的平均寿命因此比平常减少了12年。

第三波流感

在大约1919年冬季开始在许多地方出现,至1920年春季起便逐渐神秘地消失。在澳大利亚,流感延续到了1919年8月 (南半球的冬季);至于在夏威夷,则是延续到了1920年3月。此流感漫延全球,从阿拉斯加的爱斯基摩部落到太平洋中央的萨摩亚岛,无一幸免;许多爱斯基摩部落是一村一村的死绝,在萨摩亚死亡率更高达25%。亚马逊河口的马拉若岛是当时世界上唯一没有感染报告的人类聚集地。

西班牙流感夺去的人命最早的估计是2000万人,但后来重新统计结果,将其重定上修为 5000万人,但上限可能到9000万人,但不管哪个数字都比比第一次世界大战的总死亡人数还多。”

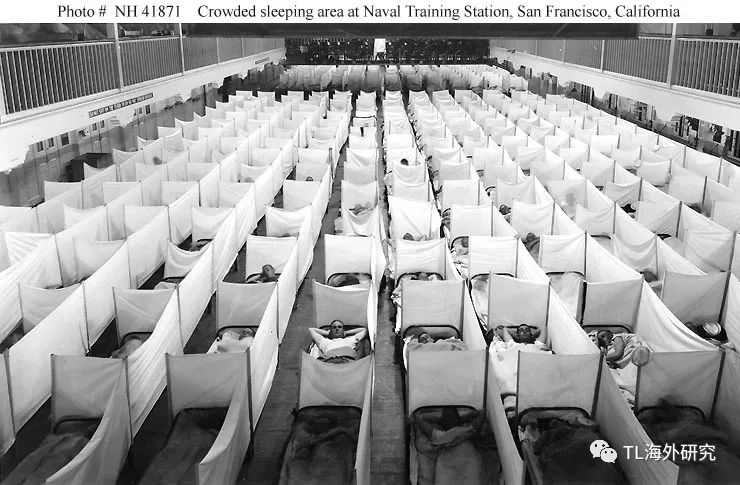

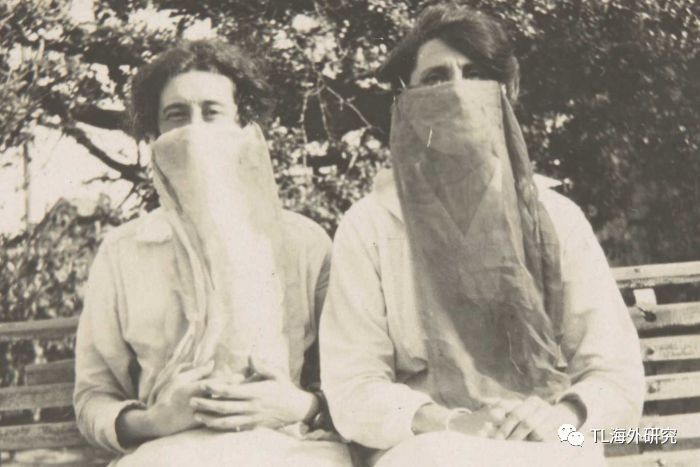

邮船、关店这些事情看着眼熟,再做一些云考古能发现很多重复的场景,满街口罩、崩溃的医生,方舱、帐篷病房、投毒谣言、甚至趁乱卖假药的。

方舱

含一片就能够可以起到假口罩一样的效果,25美分一瓶。

到这小结一下,值得警惕的事情是阻击战成为持久战:

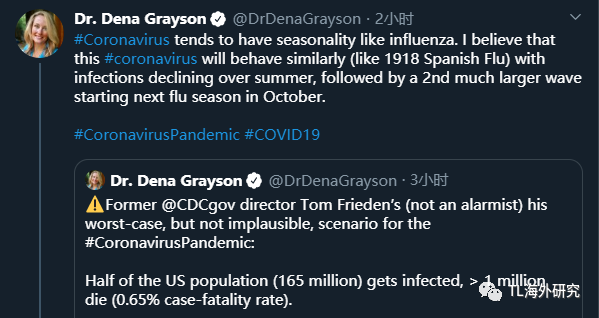

1、在全球蔓延后疫情发展了3波,流行病专家Dr. Dena Grayson也提示这次新冠病毒可能会类似。

所以对未来的判断不能完全参照我们记忆中的SARS一波流。

2、春秋季是高发期,但季节变化并没有终止疫情的延续。

3、对经济活动的影响,尤其是零售业,可能不只是个把月。

人得捂多久才能给口罩发展出时尚功能?

在疫情之外,我们必须去考虑传播动力学的因子结合当时一战前后的社会背景和技术背景去考虑全球传染的情况,毕竟已经可以看到中国的情况与全球其他地方差异还是比较大。

社会背景:

这部分了解的人很多,不详述了。

1915年,W.德西特(W. de Sitter)收到了一份爱因斯坦广义相对论的论文副本。

1918年,鲁登道夫攻势,德军最后一次反扑;鲁迅在《新青年》杂志上发表了一篇名为《狂人日记》的短篇小说。

1919年1月巴黎和会,6月德国签署《凡尔赛和约》。

战争伤亡:

第一次世界大战中的士兵和平民伤亡超过3500万。其中大约1500万死亡,2000万受伤。以惨烈闻名于世的索姆河战役英、法联军伤亡79万人 德军则损失54万人,帕斯尚尔战役协约国32.5万人伤亡,德军26万人伤亡。

保罗·福塞尔在《现代记忆中的大战》中指出,英国军队入伍标准的身高下限从1914年8月的1.73米迅速放宽到了10月11日的1.65米。到了11月5日,在10月高达3万的伤亡数字面前,身高只需1.6米就能入伍了。到了1916年年初,已经没有足够的志愿兵来补充和替换死去或受伤的士兵了,于是英国首批强制征召入伍的士兵应运而生。

交通通信:

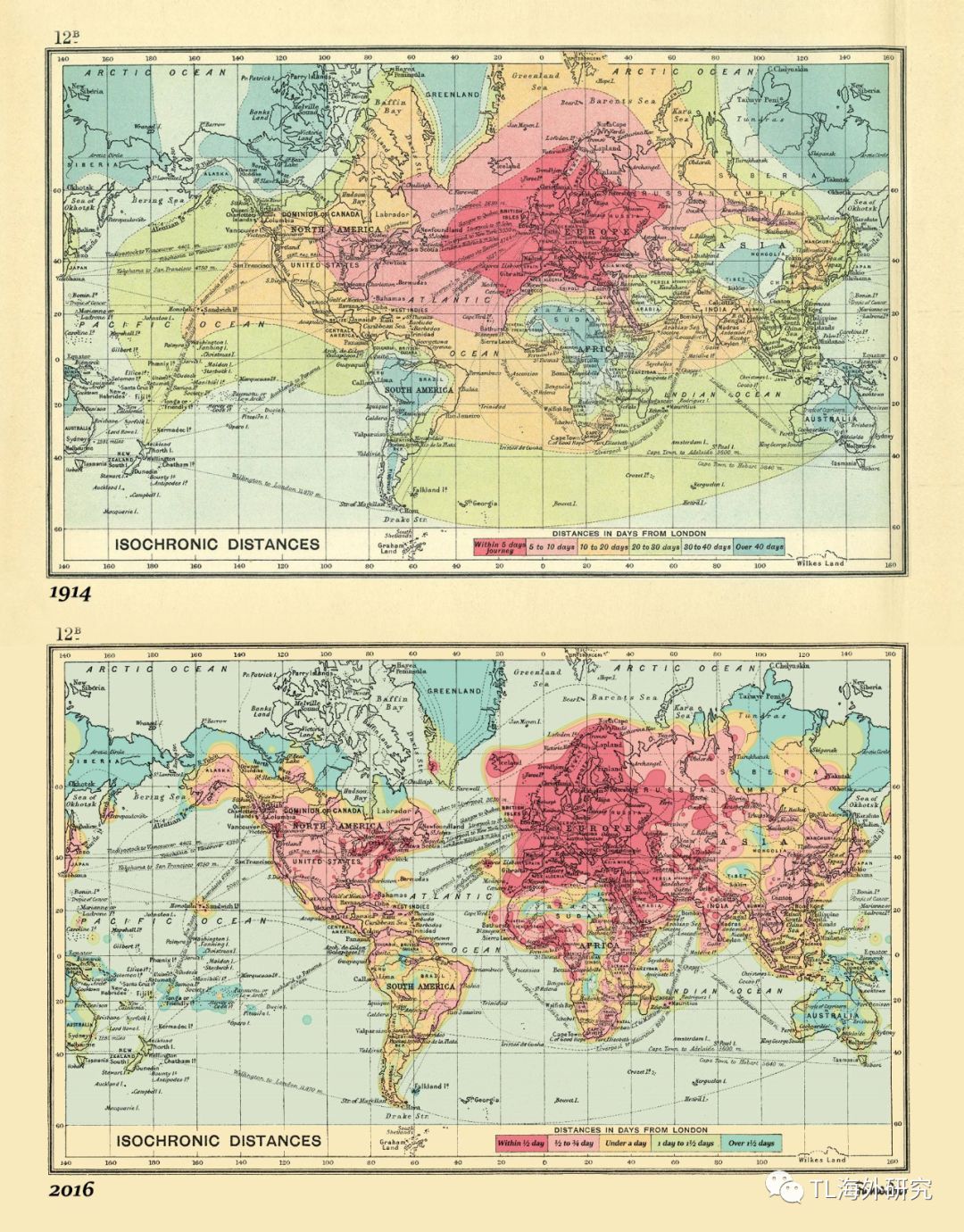

那个时代还没有商用客机,以伦敦为中心去各地的旅行时间见下图1914与2016对照(红色部分在1914年代表5天以内、在2016年代表0.5天以内)。一战开始后,英国和德国之间所有的直接联系都被切断。俄罗斯与欧洲的联系也不复之前的便利。

但各国军队的集中和流动又促进了病毒的传播。

虽然当时电话和电报已经成为军民主要的通信手段,但战时的通信管制也使得人们无法有效了解病情,中立国西班牙也因为公开报道而不幸冠名本次疫情。而收音机广播普及还要在战争结束之后再过几年。

医疗卫生:

1914年是荷兰微生物学家马丁乌斯·贝杰林克命名病毒Virus后的第15年,

因浓度0.2%的柠檬酸钠溶液可以充当有效的抗凝剂解决凝血的问题,输血逐渐成为常规治疗手段。

战时维也纳的咖啡都是由大麦制成的,而面包则可能会引发痢疾。

根据当时的资料看口罩作为防护设备在欧美等城市普及,甚至在美国某些州有过立法要求公众场合必须带。

由于战争胶着,大量医疗资源被配置于军队,流感大爆发时,75%的费城医生及更多护士远在军营之中。1917年,法、德、英三国医务人员和平民人数的比例分别降至:1:7500,1:5777,1:2344,而现在美国中国的比例在 1:333和1:400。

来源:eurostat

人口/密度:

1918年全球人口18亿 2019年超过77亿,1910年,伦敦、纽约人口分别为725.6万、476万,2018年分别是890万、862万。

西班牙型流感在爆发的这2年后便完全神袐消失,由于信息和数据的缺失,导致很多问题至今没有确切答案,比如是由何种动物引发,比如军营战壕的病毒传播容易理解,但难以解释病毒是如何传到世界的每一个角落。感兴趣的同学可以找书《致命流感:百年治疗史》讲了学者如何在过去5-60年里试图寻找和重建当时的病毒。

题外话,有奇怪的说法说某国人民进化出了比较强的免疫力,其实面对病毒人种差异可以忽略,而医疗卫生条件是决定性的。普利策奖记者Laurie Garrett提到:如果利用英国人在印度所建立的资料来看,印度人的死亡率是其他地区的31倍。

与1918流感的客观条件对比:

不利于控制疫情的地方:

-

-

-

-

当前政府控制力弱于战时状态(或有),舆论压力远大于当时

-

医疗技术,包括检测手段,疫苗研发、抗病毒药物、治疗及辅助手段

-

医生数量人均医生数量是1918年的17倍左右(加上其他医护人员更高)

-

信息技术提升的沟通效率难以量化,比如学术交流,病例追踪都是过去没有的

如果不考虑维持封锁,

预计疫情影响的持续时间等于疫苗或特效药问世时间(专家说1年左右),短于1918流感的2年。

虽然医疗实力进步巨大,但真正能够对抗病毒的手段依然有限,我们没有想象的那么先进。(比如相对成熟的流感疫苗有效性也就5成,中招了还是得靠自身免疫力治愈)

群体将通过社交媒体等通信方式传播的情绪会在当前时刻被迅速放大、传染、go viral,就像病毒一样。而通过此前的情况看,

除了拔网线并没有其他方法处理。

随着肉身隔离而信息链接更加紧密,这个挑战大概率会加剧。

民粹加剧的情况很难得到缓解。

结合勒内吉拉尔和埃里克霍弗的观点,人群会寻找行动而不会考虑自发性原因,而民族主义又是群体激情最丰富而持久的源泉,世界很可能不会再像过去一样友好。对待这无限博弈的世界,更应去雪中送碳,而非落井下石。

对于金融市场

,历史背景不同,疫情的影响将完全不一样。

一战前世界已经开始动荡,在战争结束后毫发无伤的美国走向了强大的道路;以国联(League of Nations)为代表的新的秩序开始建立,有学者甚至认为下一次世界级灾难可以通过外交沟通来避免;至于凯恩斯所遇见的《凡尔赛合约》导致的德国国内对和约的广泛怨恨情绪在彼时还不是主流。

而今年这次疫情叠加大选年很可能使人们对未来经济的预期分歧加大,而在过去全球化分工合作正受到疫情叠加反全球化的冲击,表现出各种利益争端和动荡在所难免(比如沙特和俄罗斯的石油战)。

全球范围经济活动受疫情抑制的情况下,高杠杆的脆弱行业和复杂产业链的行业都有巨大的洗牌压力。

而这种收缩可能触发的若干种恶性循环(ETF、企业债等)目前还是潜在风险,预测其对市场造成怎样的影响有循环论证的嫌疑,而且即使发生,也有很大可能会有干预措施打破这种循环。

最后得给自己澄清一下,即使说了这么多“风险提示”,只是因为我反对对现实的无知和逃避。认识我的都知道本人作为一个偏好成长股的基金经理,其实始终对长期的未来抱有接近盲目的乐观。对比100多年前的历史,作为一个理性的人即使觉得现在不顺心也不会愿意穿越回去吧。在过去这不断加速的100多年里,人们认清现实、直面现实、最终超越了恐惧。

如果您觉得有所收获,请点击右下角在看或转发朋友圈,欢迎分享给更多朋友。

防失联,请加号主微信:

zhengjingshe2019