在得知小黎来自单亲家庭以后,小黎的男朋友选择和她分手。小黎和她的男朋友都是我的大学同学,而小黎也是我的好朋友。事实上,对于他们分手的这个消息我并不惊讶,但使我为之一怔的是:小黎的男朋友作为同样生长于单亲家庭的孩子,竟然会以 “单亲家庭” 为由提出分手,他说: “单亲家庭的孩子总是太顾及别人的感受,这样活着很累人,两个这样的人生活在一起一定不会幸福的,所以我们还是到此结束吧。” 小黎觉得,分手的理由千千万,唯独这个理由既蹩脚又操蛋。

以 “单亲” 为分手理由的情况屡见不鲜,现实生活中,确实有不少来自完整家庭的人在恋爱或者交友过程中将 “单亲” 视为最大的减分项。我在知乎上找了几个典型的例子:

我朋友竟然因为 xxx 跟我翻脸了,早听说单亲孩子性格不好,今儿终于体验了;

听姐们儿一句,相亲时候一定问清了对方是不是单亲,是单亲果断 pass ,别自讨苦吃;

你知道 xxx 从小没爸爸么,难怪在班里这么积极,胜负欲这么强,就怕被别人看不起吧;

我男朋友从小被他妈带大,对他妈言听计从的,完全没把我放在眼里,我打算和他分手了;

今天我不过提了句 xxx 没妈妈,他就过来打人,脾气这么暴躁,难怪没什么朋友,肯定单亲造成的。

......

《中国式相亲》中某一母亲对于孩子择偶的要求

你看,不幸的家庭各有各的不幸,对于单亲家庭的孩子来说,遭到偏见的理由显然都是一样的。我的同事告诉我,虽然她自己对单亲家庭没什么特别的看法,但却体验过单亲家庭的 “威力” 究竟有多大。

“一次同学聚会,大家在玩真心话大冒险,大概到气氛最高潮的时候,一个男生被罚要说一个大家都不知道的秘密。 ‘我其实是单亲,’ 他冷不丁说了句,然后整个场子就冷了下来,大家都不知道该说什么。我们都知道他愿意说出这个事儿证明他并不在意他单亲的这个身份,但不知怎的,大家都很尴尬。其实,在不知道他是单亲家庭的孩子的时候感觉他没什么不同的地方,怪就怪在知道了以后,他自动就被划在 ‘不同’ 的人群里了。”

这的确是非常普遍的现象,很多人更愿意在人们显露出性格缺陷的时候,将其归因为 “对方是单亲家庭的孩子”。大多数人都表示自己并无恶意,只是为了规避风险,至于为什么觉得和单亲家庭的孩子相处更易产生风险,有相当一部分人表示:这是科学家研究出来的结果。

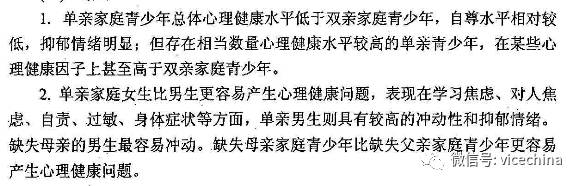

比如在

《单亲家庭教养方式对青少年心理健康因素的归因研究》

一文中提到的1976年美国全国性儿童调查关于青少年心里健康与家庭是否完整有关系的调查结果表明:单亲家庭青少年总体心理健康水平低于双亲家庭青少年,自尊水平相对较低,抑郁情绪明显。

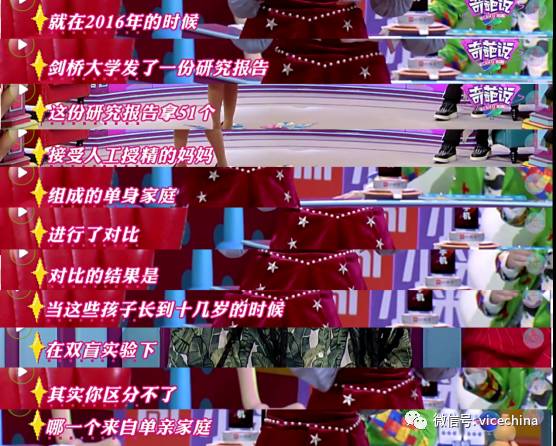

当然了,单亲家庭的孩子也会以各类科学家的研究结果来证明自己并不属于所谓的 “问题人群”。比如《奇葩说》第四季第一期中张泉灵举了两个例子,结果都表明:单亲家庭的孩子和生活在完整家庭的孩子并没有什么区别。末了张泉灵总结,对于单亲家庭的孩子更容易出现性格缺陷这一点,实际上是我们的偏见。

《奇葩说》中张泉灵的举例

偏见是无法避免的,人们对于女性的偏见、黑人的偏见时时刻刻都在上演,某些属性的框架可能在你还没有了解这个人的时候就已经先入为主了。而我实在想象不出单亲家庭的孩子有什么更糟糕的地方,就像上述剑桥大学那个实验一样,我身边的单亲朋友们确实和其他人没任何差别。 所以为了搞清楚大家对于单亲家庭孩子的偏见究竟是打哪儿来的,我决定采访几个身边有过“戴有色眼镜看待单亲家庭”的经历的人。我挑了几个具有代表性的回答,来看看他们是怎么解释的。

小妮,22岁,女

我曾经交往过的两个男朋友都是从小在离异家庭的环境下长大的。他俩的共同点就是:自尊心都特别强,和他们相处起来要小心翼翼,生怕一不小心就踩到了什么雷区,真的特累人;还有一点就是极其敏感,比如涉及一些经济方面的问题经常就被提到与尊严相同的高度了。比如,我们称其中一个为A吧,在跟A交往的时候我们经常会去吃好吃的,通常A是不让我付钱的,但A家里条件也不是非常好,所以到月底他手头会比较紧。有一回月底的时候,我在网上看到一家很好吃的牛排并且提议去拔草,他说过段时间再去,我就表示没关系啊我可以请客嘛,他就不乐意了,觉得我不体谅他,认为我没有照顾到他的面子,末了还说让我去找个更有钱的,那次吵架之后我们不欢而散。和B交往的时候也经常会为类似的事争吵,如果说一个人的情况是偶然的话,那么两个人相较之下的共同点是不是足以说明单亲家庭的孩子在性格上的某方面的确是缺失的?不是有规避风险这一说么,我不会说单亲家庭出来的人人都这样,但既然以身试法有了前车之鉴,为什么不避开呢?

米莉,25岁,女

从上幼儿园的时候开始,我对 “单亲家庭” 就已经有了初步的概念,那个时候放学父母都会轮流来接孩子,而如果某个孩子一直只有一个人来接送的话,那就意味着他没有爸爸或者妈妈。这个概念在上小学、初中以后开家长会的时候更加具体了,初中的时候,班主任把我叫去办公室告诉我,我的同桌是单亲家庭的孩子,让我以后多帮助她。从那以后,在我的脑海里,“单亲家庭” 与 “弱势群体” 总能联系在一起。记得有一回,我和同桌为某件事吵得很凶,最后甚至被她气哭了,但是后来我还是主动跟她和解,周围同学都不理解她这么过分为什么还要主动原谅她,我告诉他们:算啦,她生长在单亲家庭已经挺可怜了,我们多体谅她吧。当时我真的觉得自己善解人意,简直是个圣母,然而站在单亲家庭孩子的立场上看,我这样的 “好意” 某种程度上被视为歧视吧。其实换位思考,如果单亲的是我,我是无法忍受别人异样的目光和莫名其妙的怜悯的,所以说这是一个恶性循环,在单亲家庭容易遭受偏见的这样一个背景下,单亲家庭的孩子在性格上肯定会受到或多或少的影响,这个影响既是引起偏见的原因又是结果。

周周,21岁,男

从小就听周围大人说单亲家庭的孩子这不好那不好的。后来遇到个同学特别能聊得来,我们俩成了好哥们儿,虽然他是在单亲家庭长大由他妈妈一手带大的,但和他相处起来觉得并没什么不一样的地方,身边人每次谈及他的情况我都会严厉地打断他们。直到有一回和他闹了矛盾,差点打起来,不知道为什么第一反应就是:不听老人言吃亏在眼前,果然单亲家庭的孩子性格有问题,之后就和他断了来往。从那以后的很长一段时间里,我都不愿意和单亲家庭的同学走得太近,并且还告诉别的朋友和他们保持距离。当时并没有意识到每个人都有缺点,而缺点并不能说明是 “单亲” 这个因素造成的,现在想来,可能从第一次听大人们的告诫的时候,对于单亲家庭的偏见在我的脑海里已经扎根了。

小法,20岁,男

我自己就是一个单亲家庭长大的孩子,那种同学私底下谈论我没妈这种事儿屡见不鲜。记得上学时候最恨的就是写关于妈妈的作文,写不出来交白卷,老师还不乐意,对我说可以写想象中的妈妈,我死活不写,因为我压根就没经历过有妈的生活,就为这事儿还顶撞了老师。后来我就成了老师和同学口中典型的 “单亲家庭问题儿童” ,每个人觉得我敏感、易怒都是因为我生长在单亲家庭的缘故,他们讨厌我或者怜悯我都是因为我没有妈妈。慢慢地,我变得越来越叛逆,横冲直撞,而不知道什么时候开始我也为自己找借口,觉得自己这样是单亲造成的。你要问我单亲家庭的孩子更容易出问题吗?我觉得是,单亲家庭可能本身不会造成什么问题,但是偏见会。就像我从来没觉得自己比别人缺少什么,如果说大多数的单亲家庭孩子有着这样那样的问题,那都是偏见造成的,我本人就是典型的例子。

实际上,接受采访的大部分人表示:自己在没有与单亲家庭的孩子交往之前,对于他们的偏见就已经存在了。不仅仅是周围人的 “提醒” ,一直以来,文学、影视作品中上演的总是万年不变的单亲家庭青春疼痛大戏,这些单亲家庭孩子的生活总是被渲染得极惨无比,性格被塑造得要多极端有多极端,这样的人设仿佛有点看头,但偏见会在观众的潜意识里一直存在着 —— 原来单亲家庭的孩子都是这样的。

电影《少年菀得》中的菀得是一个具有暴力倾向的单亲家庭问题少年

电影《我杀了我妈妈》中的贝尔是一个单亲家庭的叛逆少年

很多人都会无法避免地给所遇之人分门别类,却不想大多数时候我们都是以个体而活,而在评价一个单独的个体之前是需要与其相互交往和了解的。当然了,这并不是一篇对 “对单亲家庭有偏见的人” 抱有偏见的文章 —— 因为偏见并不是什么好词儿,我们可不会随便乱用。

题图来自:顾的白

“未来之家” 系列预告片

创想计划

此次与

微鲸科技

携手,开始了“未来之家” 的全新项目,探索世界各地的创造者们正在如何塑造全新的生活形态。