县域在我国经济社会发展中的地位十分重要,承担着承上(承接大中城市辐射)启下(引领带动乡村振兴)、支撑城乡融合的关键作用。人口又是县域经济发展的重要因素,县域人口不仅是实现双循环的出发点和落脚点,还是挖掘内需最大的潜力。关注并研究县域人口流动趋向,对优化生产力空间布局、公共服务优化配置,促进各区域均衡协调发展有着重要意义。

根据全国第七次人口普查数据的核算,相较第六次人口普查数据,我国县域人口数量在明显减少,尤其县域劳动人口数量减少的更为明显,具体表现为:一是从人口数量变化看,2010-2020年在有数据测算的2835个县级行政单元中,有1510个县(市、区)的常住人口数存在不同程度的减少,占53.26%。其中,人口轻微收缩的县(市、区)共732个,占25.82%;人口严重收缩的县(市、区)共778个,占27.44%。二是从劳动人口数量变化看,我国2835个县级行政单元中,有1990个县(市、区)的劳动年龄人口数存在不同程度的减少,占70.19%。其中,人口轻微收缩的县(市、区)共581个,占20.49%;人口严重收缩的县(市、区)共1409个,占49.70%。总体来看,2020年县域劳动年龄人口较2010年减少4000多万人,总量有所下降。由此看来,

随着我国人口出生率下降、人口老龄化程度加深、区域经济发展差距进一步拉大,当前我国众多县(市、区)面临着人口数量和劳动力就业人口“双重收缩”的困境,亟需从全国县域层面做深入时空分析,以全面地厘清当前我国人口收缩县域的空间分布特征,从而为制定人口收缩问题、促进各区域均衡发展政策提供直接参考

。我们的相关成果刊发于《经济地理》2023年第7期。

就中国县域人口收缩的基本格局而言,可以从以下两方面来看:

严重收缩的县市,集中分布在黑龙江、吉林、辽宁、山西、湖南、湖北。轻微收缩的县市,包括山东、云南、河北、河南、上海等。人口增加的县市,浙江增加明显,内蒙古、西藏、新疆、海南和贵州等地略有增加。

东北三省是县域劳动年龄人口收缩的重灾区,东北地区的经济发展过度依靠国企与重工业,产业结构单一。中部六省县域劳动年龄人口收缩问题同样严峻,中部六省是我国人口大省,但区域内工作岗位有限,而其地理位置上更靠近东部地区叠加近年来高铁网络的快速发展极大缩短了时空距离,大量剩余劳动力自然选择流出。东部省域内部也存在劳动力收缩不平衡问题,江苏北部的扬州、泰州、南通等8个地级市同样存在明显的县域劳动年龄人口减少问题,超过半数县域存在不同程度的人口数量下降现象,江苏经济呈现明显的南强北弱,且差距较大,使得大量劳动力出现外流。

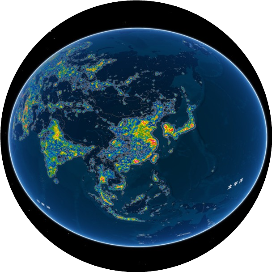

而就劳动就业人口与常住人口的增减变化特征而言(下图)。2010-2020年,我国超96%的县(市、区)劳动年龄人口增长率少于常住人口增长率,说明当前我国绝大部分县市劳动年龄人口相对常住人口出现“相对收缩”。劳动年龄人口与常住人口增长率差值较大的地区集中分布于东北三省、中部地区、京津冀地区和江苏福建广东等地。贵州、西藏、青海等省份中劳动年龄人口增长率高于常住人口增长率的县市占比较多,可能是因为这些地区出生率情况远高于我国其他地区,出生率高可以转换为高劳动力。

经济发达地区的人口流入不可避免地会导致其他地区人口的流出。因为人口资源总量是有限的,对大部分地区而言,人口自然增长带来的人口补充数量是有限的,更多地依靠人口的流入来实现补给。

即使在沿海经济发达省市,离城市群中心城市越远,常住人口收缩问题越严重。主要在于城市群中心城区发达的服务业、完善的配套设施、丰富的高科技产业对劳动力的吸引力更大。

优质公共资源与服务都集中在城市地区,甚至对于我国而言,经济发达省市的优质公共资源与服务都集中在某几个城市,因此,对于更好的公共资源与服务的偏好也会导致流动人口的产生。

相对公平的制度环境、竞争环境和营商环境是县域人口流动的驱动因素,即就业及发展机会平等是最基本的驱动因素,这些驱动因素在实际中转化为县域人口流动的结果。

开展中西部和东北行政区划调整研究,重点开展若干邻近收缩县市整合后“1+X”的新县市,“1”即新的县市行政区,“X”即撤县市后的镇。

当前东北一些制造业发达的地区表现出了严重的县域人口收缩问题,可参考德国鲁尔区、英国伯明翰等地的成功经验,推动传统能源大省向新型综合能源大省转型,积极发展现代能源经济,打造风电、光伏、储能和绿色氢能产业链。

发展省内核心城市,打造区域增长极。如四川确立的强省会的发展路线,集中资源和力量扶持省会成都做大做强,成为西部经济核心增长极。

可大力发展旅游业,尤其是广大西部地区有着先天的自然条件,可加大宣传、做好服务、完善监督来使旅游行业成为经济复苏的助推力。

建立企业技能培训为主体,院校平台理论教育为辅助,人社、科技部门为支撑的新型产学培训体制机制,将推动我国人口红利向人才红利转变。

面向中西部、东北等地,加大教育、医疗公共服务投入,通过子女家庭间接补贴,降低家庭教育、医疗等支出负担,完善生育制度环境。