宏观经济研究者。亚洲女性中首位“雨果奖”获得者。天文物理研究生。科幻作家。公益行动者。母亲。

如同“折叠”着的多个自我,这些不同面向的身份共同分享着郝景芳的每个24小时。

作为中国科幻文学领域最受关注的两位创作者,郝景芳和刘慈欣是截然不同的存在。

刘慈欣的科幻让世人明白,哦,原来中国也有范儿很正的硬科幻。而郝景芳的科幻,则让世人从科幻里,看到了文学和新闻里越来越难以照见的现实。这样的科幻,“它比真实更真实”。

科幻照进现实

2016年11月底,我和郝景芳约在北京五道营一家她常去的咖啡馆二楼见面。她穿中式改良旗袍,长发和身形一样单薄,不认识她的人仅凭外形或许会认为她是一个汉服爱好者。

窗外是冬日湛蓝高远的天空,包围着我们的是一大片低矮的四合院。距离这里不到四公里的地方,是钟鼓楼,景山公园,还有郝景芳最爱的故宫角楼。

如果用《北京折叠》里的描述来界定,那天的我们可能正处在小说中设定的“第一空间”。那里标志性的景观是“大气中正的布局,沿中轴线对称的城市设计,延伸到六环的青砖院落和大面积绿地花园”。

图 / 视觉中国

在郝景芳的《北京折叠》获奖后,这篇小说和它虚构的折叠城市意象,迅速成为人们用来描述大都市生存的最新经验。她所建构的虚幻空间,也开始不断映照和介入真实生活。

一家外国车企辗转找到她,提出愿意赞助100万元人民币,用于她想做已久的公益项目“童行书院”,这让郝景芳第一次觉得出名也是有好处的。

这距离去年她以《北京折叠》获得第74届雨果奖最佳中短篇小说奖将近5个月。

声名和关注持续涌来。她的生活已经发生了许多变化:几本旧作再版,一些短篇集结出书。在她工作的中国发展研究基金会,她的第二重身份也已经变得人尽皆知。

按照当下的时髦划分,郝景芳是不折不扣的资深斜杠青年。在“中国知网”输入“郝景芳”三个字,会出现以下文章:《微类星体XTE J1550-564喷流研究》 《基于面板数据引力模型的中国对外贸易研究》《北京折叠》。

天文物理、宏观经济研究、文学写作,再加上最新的公益行动,即使在斜杠青年满地走的当下,她也是极少见的一个。不过新晋“雨果奖”获奖者身份依旧是人们介绍她时的第一排序。

文学评论家们尴尬地发现,传统现实主义文学叙述和描摹现实的功用,在路遥身后几乎绝迹,而这个功能却由一个此前不知名的作者和她一篇2万1千字的科幻小说完成了。

又一次,北京这座城市犹如一个经年不散的巨大黑洞一般,藉由科幻作者郝景芳笔下的编码、象征和隐喻,连同此前的“帝都”“帮儿女排队的燕郊父母”“ 天价学区房”“宇宙中心五道口”“创业大街”“三里屯捡尸”“中关村二小”一起,组成这座城市永不枯竭的时代景观和叙事仓库。

尽管封皮上写着“科幻小说”四个大字,但读者们考据和解码的热情无法被阻挡。

比如,一位建筑设计师将《北京折叠》里的三个空间在真实的北京城区地图上准确地推演了出来。根据小说的细节,他找出女主角“依言”的办公地在西单,家在木樨地,而老刀从第二空间进入第一空间的缝隙则是在玉渊潭公园。

在考据“北京折叠”之后,又有人做了“上海折叠”。事隔不久,深圳因为一楼盘推出与小说中几乎一样的6平米胶囊公寓诞生“深圳折叠”。

“折叠”这个意象,从虚构的小说中蔓延开来,成为人们描述当代中国超级大城市时的“虚拟现实”。

女博士的异想世界

回到“折叠”的开始。那还是2012年。

年底,郝景芳完成了博士论文,也找到了工作。她集中时间写了七八个科幻短篇小说。《北京折叠》就是其中一个。

2012年12月3日到5日晚上,她分三次把小说贴到了“水木社区”的“科幻文学”版。最初的一批读者里就有郝景芳的朋友兼同为科幻作家的宝树。

宝树记得这篇小说没有传统的“太空未来、宇宙冒险”,郝景芳笔下的北京可以像“变形金刚一样折起来,几乎就是现实主义”。

文章贴完了,如她之前预想的一样,“就是朋友之间互相提提意见”。

一个朋友看了提问:有拿银杏做绿荫树的地方么?

郝景芳回答:这个是地点提示啊。这个园子是钓鱼台。外面的两排银杏是标志性的。

北京钓鱼台银杏大道 图 / 视觉中国

又有网友觉得沉重:太压抑了……现实生活已经这么痛苦,何必还写这么压抑的文章呢?

郝景芳回答:见到不开心的东西会想要写下来啊。除此之外没有别的办法化解。

还有物理系的同学建议:可以搞成三棱锥形的,这样三个面上分别是三层空间。

她答:这个在物理上太难实现了,而且体现不出不平等……

这是关于《北京折叠》最早的创作谈。郝景芳提到了两个“不”:“不开心”和“不平等”。

在小说获奖后,郝景芳曾在无数次的采访中讲述了“不开心”和“不平等”的由来。

其中最直接的经验来自2011年夏天,博士还没毕业的她,在国际货币基金组织驻北京办公室实习一年多的经历。

那之前,她和先生在位于北京北五环和六环之间的清河新城买了一套高层小公寓。每天早上她要坐50分钟的公交,再倒两次地铁,从北京城的外缘进入北京城中心的国贸CBD。这是北京女孩郝景芳在上大学之前,都不了解的最广大北漂青年工作生活的日常。

也是在住进清河新城21层的新房后,郝景芳看到了一个和她从国贸30层办公室望出去截然不同的北京。

后一个窗外的北京,是永远光鲜,洁净,秩序,恒温的,而前一个窗外的北京,则永远被开膛破肚般的巨大工地,上清立交上永远排队的大货车,还有周边巨大的垃圾处理厂和蔬菜水果批发市场所包围。

在这些粗糙庞大的地景之间,生活着巨量的城乡结合部外来劳工。

虽然四年过去了,但小说中关于“第三空间”的街景描绘,依旧与现实中的清河高度重合。郝景芳在书里写的“酸辣粉,炒面,臭豆腐,油炸食品,炒粉”,依旧在冬日的黄昏,密密匝匝地挤满她家楼下嘈杂的巷子。

在距离她家不到500米的清河蔬菜水果批发市场,依次穿过犹如四条狭长火车车厢般的空间,会听到来自中国东部和北部的几乎所有省份的方言,会依次闻到刺鼻的大葱味、甜蜜的水果味、不太新鲜的猪肉味还有海鲜的腥味和咸味。这也是郝景芳记忆里京北城乡结合部的味道。

清河有北京城北最大的垃圾处理厂。每次从家去清华,她都会骑电动车路过。看到三轮车拉着一层楼那么高的塑料瓶和纸壳经过,她会停车跟他们搭讪,问他们运去哪儿,一个瓶子能卖多少钱。

在穿行于清河各种气味和国贸声光电色的一年里,过去若干年她在北京生活的许多片段也一点一点聚拢过来。

她想起高中时代,偶尔会跟同学半夜从酒吧里出来,那时她就发现早上满街的大爷大妈和半夜街上的派对动物们分享的完全是两个城市。而重大节日的时候,她发现“有一些人,是可以被藏起来的”。这些过去习以为常的经验,在清河的对照之下,有了新的意义。

2009到2012的那几年,是郝景芳开始真正进入现实世界的阶段,也是北京城开始狂飙突进、肌体膨胀、房价飞升的时段。她在高一时读过的一本书,开始频繁在脑子里浮现:“所有人生而平等,只是有些人更加平等。”

每每想起奥威尔写下的这个悖论,她都觉得异常精彩和讽刺。于是只用了三天,她写完了《北京折叠》。

在分化和隔离的另一边做些事

12月1日,贵州西南的楼纳村来了很多外地人。这里将是郝景芳“童行书院”项目的第一个选点。

在她的计划里,书院在旅游旺季时,用来给前来游玩的城市家庭提供有偿服务。而在一年中的大多数时间,书院老师会对当地乡村儿童进行陪伴教育,包括美育、心理辅导等。用前者的收入支持后者的工作。

郝景芳在童行书院第一个驻点——贵州省黔西南楼纳村。图片来自郝景芳微博

教育领域创业公司“芥末堆”的记者东瓜,曾用两天时间跟随郝景芳在楼纳进行调研。郝景芳告诉她,“童行书院”的公益计划和《北京折叠》在内在逻辑上是一致的,“就是想要在分化和隔离的另一边——融合上,做一些事情”。

郝景芳想做这件事已经有十年了。科幻小说《北京折叠》的暴得大名让计划提前落地现实。她把这看做2016年最大的收获。

在我们的采访中,“劳工阶层”可能是郝景芳最常提到的一个词。她甚至在年底一次投资行业的大会上,厚着脸皮向台下几百位投资人打起了自己公益项目的广告,希望“资本们能够来关注劳工阶层”。

在朋友兼同行的宝树和陈楸帆眼里,郝景芳绝不是一个好张罗和交际的人。陈楸帆对她最大印象是成名后的极度“淡然”,“对媒体、影视公司、经纪公司说了太多的‘不’”。

对于当代的创作者而言,保持和现实的距离,不仅是创作法则,某种程度上也是一种默认的生存法则。但郝景芳似乎不惮于在所有身份中与现实接头。

在宝树看来,郝景芳最独特的一点在于“同时代的大多数作者都奔青春情感文学的路子去了,而她是还在关注宏大社会议题的少数之一。”

在贵州的两天调研里,郝景芳哭了两次。在我们的采访过程中,她又哭了两次。被她视作启蒙老师的初中语文老师莎莉和郝景芳的朋友们,都不认为她是一个爱哭的人。

但莎莉一直有个感觉,“她很早慧,尤其害怕冷场,她总是那个在交流中照顾每个人感受的人,同理心非常强”。

莎莉认为正是如此,令她对制度、人群、阶层也会生出基于同理心之上的观察和理解。

大三的时候,郝景芳曾在西部支教三周。回京后,学生们会写好长好长的信给她,问她什么时候再回去,还会钩鞋子和做风铃,给她寄过去。

时间长了,她开始受不了,“我觉得是我把他们抛弃了,因为我知道我这一辈子都不会回去看他们了”。

在行驶于贵州山间的汽车上,回想起十年前的这些往事,她的眼泪迅速掉了下来。上车前的家访中,她又为一个因母亲离家出走而陷入自责和痛苦中的小男孩哭了一次。

在我们的见面中,她讲起住在清河时,楼底下有一位河北来的修车师傅,用捡来的一把破小提琴自学音乐时,声音再次哽咽起来。

去贵州之前,在记者东瓜的想象里,郝景芳应该是一个“理性、成熟的中年女性形象”。但两天后,东瓜感觉郝景芳有着与同龄人不一样的 “轻盈”——“她有一颗透明的灵魂”。

离开大剧院穹顶的最后一个工人

距离小说完成已经四年,郝景芳依旧在虚构和真实世界之间来回:白天,她是基金会中国宏观经济研究者;深夜和清晨,她是科幻故事的写作者。

《北京折叠》的版权,已经卖给了一间美国公司。但她依旧不愿意听从很多人的建议,去成为一个全职作家。因为至少从上中学的时候,她就决定不要只做一个作家。

四年之后再观察北京,她发现许多她在科幻小说中设定的情境已经成为现实。比如虚拟现实、网红成为总统候选人等等。

“小说总是现实的推演。有些会实现,有些不会。这总是很有趣的。”

而回到现实世界,她发现,大街上的劳工阶层愈发少了。“以前还能经常在地铁口买吃的,现在总的来说是一个赶人的趋势,第三空间的人都越赶越远了。”

我问郝景芳:你是第几空间的人呢?

——“生活中的我,是一个第二空间的普通工薪族,但是作为作家而言,我不在任何空间,我站在所有之外,甚至也不和卡车司机站在一起。”

郝景芳的舅舅是名货车司机。舅舅多年的车上生活,在她写《北京折叠》的时候,给了她一些微妙的灵感。比如文中有一幕是清晨大地开始翻转时,六环外高速路口外等待进城的货车司机目睹了这一切。

在雨果奖颁奖典礼现场,郝景芳说自己“提出了未来的一种可能性”。但在那么多种未来的可能性里,为何单选了这一种?

郝景芳没有直接回答这个问题。她讲了一个故事。

“如果有两种情况,哪个预言家是更伟大的呢?一个预言家预言前面有一个坑,然后你避开这个坑过去了,他拯救了你。另外一个预言家预言前面有一个坑,然后你听说以后,还是掉进去了。第一个预言家的伟大在于他拯救了一条生命,第二个预言家的伟大在于他预见了一个不可避免的悲剧。”

—— 那你想成为哪一种?

—— 我不知道。当你勾勒出一种可能性,不管它是不是真的可能,这种可能性始终摆在那里,成为一个映照。

而想要用虚拟去建构一个现实“映照”的不安和紧张感,一直在郝景芳身上存在。就像在写《北京折叠》前,她突然回想起 “一个印象非常非常深”的时刻。

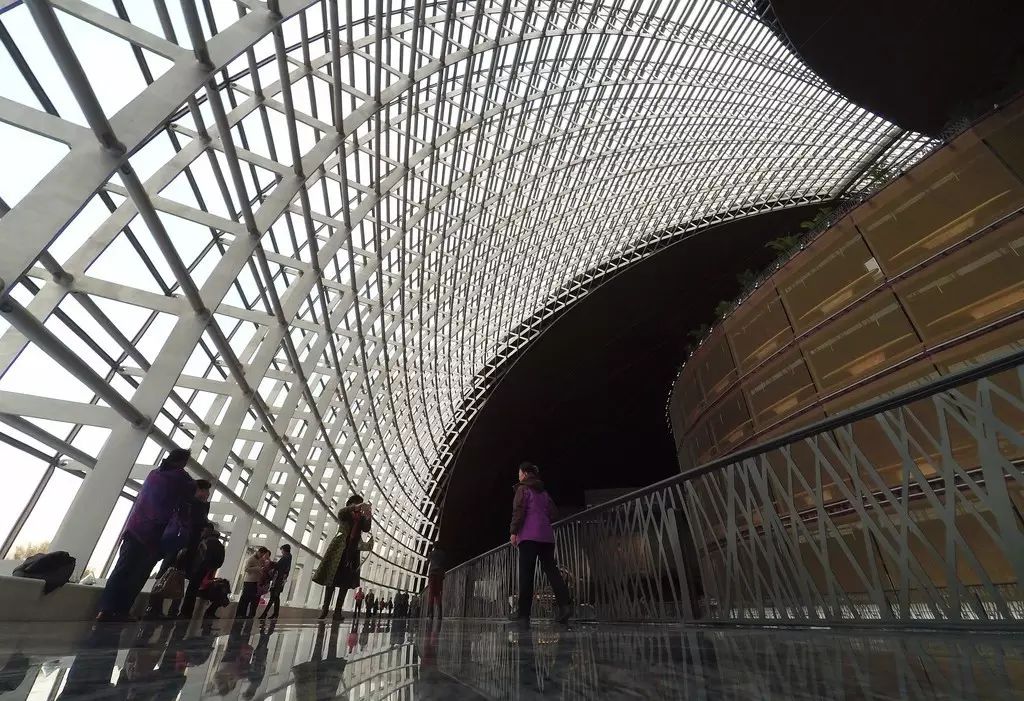

那是她第一次去建好不久的国家大剧院。从水下坐扶梯上来,一进入大厅,所有人都不禁直起脖子仰望整个穹顶,真漂亮呵!

“然后那个时刻,我不知道怎么的,突然想到如果有一个工人,如果那是施工的最后一天,就是所有的装修都完成了,他还吊在上面,最后在他要下来的时候,他仰头看到自己参与建造的整个穹顶,他会是什么样的心情呢?”

图 / 视觉中国

在《北京折叠》里,老刀的父亲正好就是这样一个建筑工人:“他们埋头斧凿,用累累砖块将自己包围在中间,抬起头来也看不见天空,沙尘遮挡视线,他们不知晓自己建起的是怎样的恢弘。”

(本文题图 / 猫又)