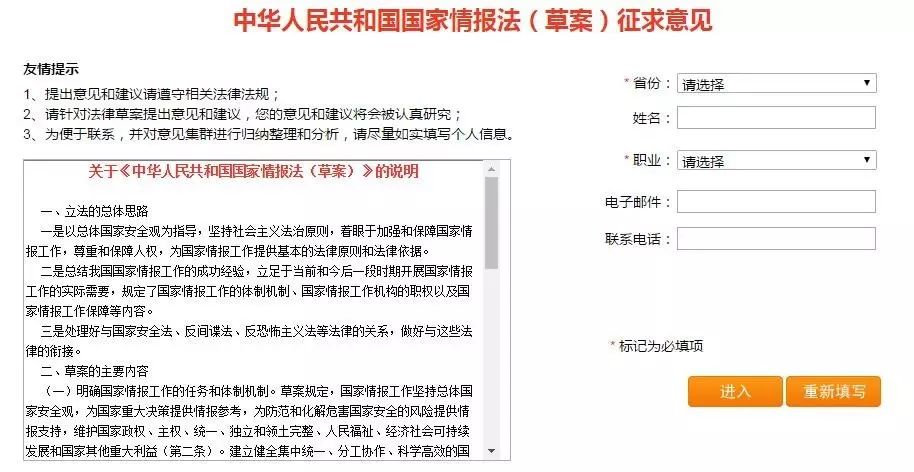

5月16日,全国人大在其官方网站发布国家情报法草案,面向社会公众展开为期20天的意见征集。

这份中国首个国家情报法草案的问世过程不可不说低调,但基于国家现实需要,无论考虑当前国内外安全形势,还是健全国家法治体系的建设,推出一部明确规范国家情报工作的法律,确有其紧迫性。

而对于广大普通读者来说,最有看头的,莫过于其中那些显得“神秘莫测”的具体条款:

建立适应情报工作需要的人员录用、选调、考核、培训、待遇、退出等管理制度

(第十九条)

。

国家情报工作机构应当适应情报工作需要,提高开展情报工作的能力

(第二十条)

。

对国家情报工作机构工作人员和有合作关系人员及其近亲属人身安全予以保护

(第二十一条)

。

对为国家情报工作作出贡献并需要安置的人员,有关部门应当协助国家情报工作机构妥善安置

(第二十二条)

。

……

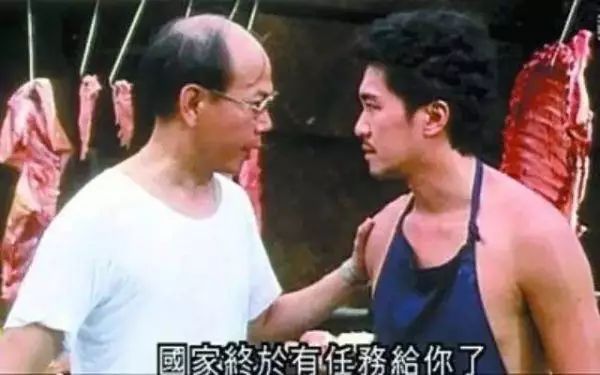

看到这些内容,常看谍战片的读者,无疑已经脑补出无数场景。

请注意,这是中国首次在立法层面规范国家情报工作。毫无疑问,这将带来深远的影响。

情报活动古已有之,早至2000多年前《孙子兵法》提出“知己知彼,百战不殆”,今至CIA、克格勃、摩萨德等机构的存在,一部国家机器中,情报工作始终属于不可或缺的部分。而国家情报法本身并非凭空出现,其缘起于我国1993年出台的旧版《国家安全法》。

情报问题研究者、华侨大学国际政治系主任黄日涵认为,旧版《国家安全法》主要侧重反间谍工作,而2014年中国领导人提出“总体国家安全观”概念,明确了我国要构建集11种“安全”于一体的国家安全体系。因此,2015年出台的新版《国家安全法》被修订为一部涵盖了总体国家安全观的整体性法律。

而包括国家情报法草案和2014年已出台的《反间谍法》,则成为《国家安全法》框架下的细化补充,有关国家安全范畴的我国法律体系正在经历一个再修订、再完善、再提升的过程。事实上,有关国家情报法草案的讨论也是与《反间谍法》同时进行的。

国际关系学院公共管理系教授刘跃进表示:“

(未来出台的国家情报法)将使得情报工作从无法可依变成有法可依,弥补过去社会主义法治建设缺少情报法的短板,这将意味着整个社会主义法治建设又向前迈进一步。

”

具体关注国家情报法草案,陕西省科学技术情报研究院院长、《情报杂志》主编张薇认为,草案出台本身即是对国家情报工作重要意义的认可,“草案”的发布让多年来带着神秘色彩、处于隐蔽状态下的国家情报机构和国家情报工作进入公众视野,成为有法可依的行动,并受法律保护。

尽管对情报工作人员、信息、内容等的保密也同样是法律的要求,但作为相关体系建构的基础,立法势在必行。依法治国、依法行政自然也不该在这些领域留下盲区。

当然,“草案”之所以谓之“草案”,在于抛砖引玉以供修改。学界也正就此展开大量讨论。如立足立法宗旨层面,刘跃进认为草案主要提及维护国家利益,而未涉及发展问题,但今天情报的价值已不仅是为国家安全提供参考咨询,有时对国家发展起到的作用更为基础,因此有必要在宗旨高度加入“发展”的概念。

刘跃进还举例说,草案中涉及“中央国家安全领导机构”、“国家安全机关”等表述也存在一定的模糊,也许可以斟酌调整。在“总体国家安全观”概念下,国家安全已经成为一个大概念,现行相应部门称谓可能也需要在逻辑、理论和法律上做到严谨、一致。

如果读者对上述几部法律还处于“傻傻分不清楚”的状态,没关系,未来我们有机会成为践行这些法律的一员——也许朝阳群众、西城大妈就是第一批。还是先来看看国家情报法草案有哪些看似平淡却又暗藏玄机的条款吧。

国家情报工作机构可以与有关个人和组织建立合作关系,委托开展相关工作

(第十二条)

。

明眼人都能看出,“合作关系”几个字意味深长。鉴于话题敏感,此处请允许笔者省略数百字介绍。但有一点可以确定,

以后,“国家有任务给你”,也许不会再是一句玩笑话,而是有法律支持、有法律规范、有法律保障的行动。

国家情报工作机构工作人员依法执行任务时,根据国家有关规定,经过批准,出示相应证件,可以进入限制进入的有关地区、场所;因执行紧急任务需要,经出示相应证件,可以享受通行便利

(

第十六条

)

。

黄日涵认为,这实际相当于通过法律的形式给情报工作人员提供了保障。但仍有两点需要加入:一是情报工作人员也需要全方位的培训体系,全面提升个人素质和法律素养;二是

需要提升公民防间谍意识和情报意识,通过加强宣传提高民众配合度

,此处也显示出普法思维需要跟上。

国家加强国家情报工作机构建设,对其机构设置、人员、编制、经费、资产实行特殊管理,给予特殊保障(第十九条)。

国家情报工作机构应当适应情报工作需要,提高开展情报工作的能力(第二十条 )。

张薇认为,情报工作离不开情报人才的培养,而人才培养的方向应该满足国家需要。1956年,在周恩来、聂荣臻、张爱萍等先辈倡议下,中国正式开始了国家科技情报工作,并将科技情报工作的功能定位为

“耳目、尖兵、参谋”

。

随着科学技术的发展,情报工作的方式方法、技术手段不断变化发展,但这六个字的定位仍然成为情报工作的方向指引。情报学融合了政治、经济、军事、外交、国安、公安、社会、科技、文化等不同门类的知识,具有典型的交叉学科特征,如何培养新形势下国家情报工作所需要的情报人才,就成为了教育部门不得不考虑的“国家命题”。

国家情报工作机构的工作人员因执行任务,或者与国家情报工作机构建立合作关系的人员因协助国家情报工作,其本人或者近亲属人身安全受到威胁时,国家有关部门应当采取必要措施,予以保护、营救

(第

二十一

条)

。

情报工作属于隐蔽战线,在这条战线上,同样充满了刀光剑影,甚至还有流血牺牲。为此,国家此次以立法形式,保障无名英雄们的安全和权益。虽然此处不便深谈,但相信各位读者都能明白其中深意。

对为国家情报工作作出贡献并需要安置的人员,公安、民政、财政、卫生、教育、人力资源和社会保障等有关部门以及国有企业事业单位应当协助国家情报工作机构妥善安置

(第二十二条)

。

好莱坞大片里,特工人员拿到新的ID,有了新的名字,从此隐姓埋名过上了新生活,这可不全都是瞎编的……(

这句话纯属小编自行想象,请勿对号入座

)

情报工作立法是国际惯例,情报工作本身属于“国之重器”,但通常都处于“水面以下”。此次,借助国家情报法草案征集意见之机,让我们对隐蔽战线的无名英雄们说一句话:

你的名字无人知晓,你的功绩永世留存!

打开参考消息客户端看更多外媒资讯>>