唐雪梅,西南政法大学商学院副教授,硕士生导师。

赖胜强,重庆理工大学管理学院副教授,硕士生导师。

本文系国家社科基金项目“政务舆情事件中政府形象塑造的互动沟通机制研究”(项目编号:17BXW063)成果。

社会化媒体是人们分享意见、经验、观点的网络信息平台,用户在社会化媒体上创作信息内容,主导了信息传播。由于缺乏传统媒体信息守门人角色以及社会化媒体低门槛使用和匿名特性,社会化媒体信息传播容易出现网络谣言(赖胜强,唐雪梅,2017)。为了能有效治理网络谣言,辟谣研究近年来开始受到重视,多数研究主要采用案例进行探讨,唐梦斐等(2015)以上海外滩踩踏事件、唐雪梅等(2017)以太伏中学学生跳楼事件、Shin等(2016)以2012年美国总统大选为例分析了网络谣言的辟谣方式。这些研究更多还是从传播者视角分析组织辟谣时机、辟谣发布渠道、辟谣策略等,较少从接收者视角研究网络辟谣信息的传播效果以及影响效果的因素。信息传播效果关键在于受众是否采信该信息,研究就发现谣言可信度是影响受众转发谣言的重要中介变量,而信息可信度也是影响辟谣效果的重要因素(刘于思,徐煜,2016),某种程度上辟谣效果就是辟谣信息同谣言之间的可信度竞争,只有当辟谣信息能够获得更高可信度时辟谣才能发挥效果,那么什么因素在影响辟谣信息可信度?组织如何辟谣才能有效增强传播效果?本文将从信息受众对辟谣信息的信任评价视角构建并实证分析网络谣言辟谣可信度的模型,研究不仅弥补当前网络辟谣信息信任理论研究的不足,同时实践上还有助于提升辟谣效果。

(一) 辟谣效果研究

辟谣并非发布事实信息就能产生效果,还受到一些因素影响。以转发数和评论数作为辟谣效果变量,陈娟等(2018)和Chua等(2017)通过实证发现微博的信息内容、文本结构、传播源等影响辟谣效果,熊炎(2015)通过文献梳理得出背景谣言、谣言反驳、真相陈述、情愫唤起是影响辟谣效果的信息要素。因此,要提升辟谣效果需要选择合理的辟谣方式、信息内容和传播渠道,否则辟谣可能不起作用。研究就发现尽管做出了公开辟谣,但谣言信息和相关错误信念仍可能继续影响人们的推理和判断,有时辟谣还可能加深人们的误解,即辟谣后人们反而更加信任谣言信息,这被称为辟谣的逆火效应(backfire effect)(Petrova & Cialdini,2005)。

(二)信息可信度

进入网络时代,由于网络传播的匿名性以及缺乏信息守门人角色等因素,网络信息可信度研究受到了重视。在谣言可信度研究中目前主要关注传播者实名认证(宗乾进,黄子风,李乐,沈洪洲,2017)、信息内容特性中信息长度、情绪、图像呈现(Chua & Banerjee,2017)、网络社区提供的证据数量和一致性(Wang & Lin,2017)、受众态度等(Garrett,2011)。相对于谣言可信度研究,辟谣信息可信度研究还较少,刘于思(2016)指出辟谣信息的感知可信度影响辟谣信息传播意愿,唐雪梅等(2018)通过案例归纳出政府辟谣主体、辟谣内容的详尽程度影响辟谣信息可信度。刘中刚(2017)则利用实验法从辟谣信息陈述的单、双面性和辟谣者可信度对辟谣信息可信度的影响进行研究,结论认为双面信息更能提高辟谣信息可信度。

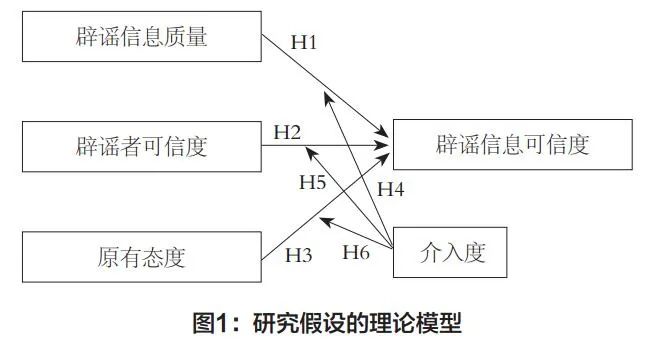

从以上文献梳理中可以看出,辟谣效果受到许多因素的影响,辟谣信息并不总是有效,辟谣信息可信度直接影响辟谣信息的传播效果。目前对影响辟谣信息可信度因素实证研究还相当缺乏,亟待构建理论模型。依据Wathen和Burkell(2002)网络信息可信度判定的三维度论,本文从信息源维度选择辟谣者可信度,从信息内容维度选择辟谣信息质量,在用户维度中选择对谣言可信度有影响的用户原有态度变量,以及影响广告可信度的信息介入度变量来构建理论模型。

(一) 辟谣信息质量的影响

信息受众需要通过研判信息质量来决定信息采纳与否,如果信息由有效、丰富的论据组成且论证合理,那么接收方就会对信息形成积极态度,并认为它可信;如果信息缺乏数据资料或论证逻辑性较差,则接收方将对信息采取否定态度,并倾向于将其视为不可信。谭春辉(2017)研究发现信息质量影响网络口碑传播效果,高质量评论更被受众信任并影响其购买决策。Nurse等(2014)从证据、更新等维度研究社会化媒体信息质量对受众信任度的正向影响。唐雪梅等(2018)针对太伏中学事件的案例研究发现,正是由于最初泸县发布的微博辟谣信息质量较低才导致辟谣效果差,而后由泸州市政府发布高质量辟谣信息,内容详尽且直接针对谣言和网友疑虑,才最终消除了网络谣言。可见,辟谣效果受辟谣信息质量的影响较大,据此提出假设:

H1:辟谣信息质量正向影响辟谣信息可信度。

(二)信息源可信度的影响

信息源可信度判定是受众对信息源值得信赖程度的主观感受,主要受传播者(或传播媒体)的专业性、权威性以及传播动机影响,当受众感知传播者具有较高的专业技能知识如专家教授,或具有较高的权威性如人民日报社等传媒,其传播信息更容易被认可。周全等(2015)研究微博信息源可信度,研究发现机构微博主比个人微博主的信息更可信,专业型意见领袖比社会名人的信息更可信。若信息受众认为传播者会因为传播而获利,则会将传播动机归因为获利而非陈述事实,从而降低接收信息的可信度。消费者网络口碑比企业传播的网络信息更可信就在于信息受众认为消费者口碑传播没有商业动机,信息是真诚和可靠的。在辟谣研究中,Iyer和Debevec(1991)认为谣言信息源会影响辟谣效果,若受众认为谣言传播者不持立场,则选择公正第三方辟谣有更好效果。DiFonzo和Bordia(2000)指出当辟谣者被认为是诚实和可信赖时,辟谣效果最好。可见,辟谣者可信度是影响辟谣效果的重要因素,据此提出假设:

H2:辟谣者可信度正向影响辟谣信息的可信度。

(三)原有态度的影响

研究表明信息对个体原有态度的肯认或否定会显著影响接收信息的可信度(Fogg,Marshall,Laraki,Osipovich,Varma,Fang et al.,2001)。一般说来,先入为主的人不可能轻易改变他们现有态度和信任属性,信息受众更容易采取维持原有态度来获取平衡(Poortinga & Pidgeon,2004)。对网络舆情传播效果的研究发现网民对政府负面形象的刻板印象会影响网络事件认知,强化网民对政府形象的歪曲评价(王国华,王雅蕾,2011)。Kapferer(1992)研究发现受众对谣言的处理具有选择性偏误(selection bias),会对谣言信息进行选择性注意、记忆和信任,而这种选择性与信息受众的原有态度相关,当谣言信息与原有态度相符时他们更有可能相信谣言,谣言是“一则我们更愿意相信的信息”。若原有态度与谣言相符,此时进行辟谣则辟谣信息与信息受众的原有态度不相符,信息受众就可能继续维持原有态度信任谣言而不信任辟谣信息,辟谣效果不佳。Nyhan和Reifler(2010)对政治谣言的研究也发现人们更信任符合自己原有立场的谣言。据此提出假设:

H3:信息受众的原有态度与谣言内容一致时,会负向影响辟谣信息的可信度。

(四)信息介入度的影响

信息介入度就是个人基于自身需求、兴趣和价值观等对信息内容感知的重要性或相关性。相同信息对于不同受众具有不同的介入程度,Zaichkowsky(1994)提出从重要的、相关的、有意义的,值得的等维度来衡量个体的介入程度。信息介入度对传播效果的影响首先受到了广告传播的重视,Petty和Cacioppo(1986)提出精细加工模型(Elaboration Likelihood Model,简称ELM),该理论认为当个体处于高介入状态时,信息内容对信息受众比较重要,因此信息受众会对信息内容进行仔细、深入地分析,此时信息处理方式依照中央路径(Central Route)进行;而低介入状况下,信息受众对信息不是很重视,投入精力和努力的动机低,只对信息进行迅速而表面地分析,信息处理方式是依照周边路径(Peripheral Route)进行。

基于ELM理论,不同信息介入度体对信息的关心程度不同,信息处理时所愿意付出的努力程度也不同。在处理辟谣信息时,受众对辟谣信息内容的关心和重视程度也会有所不同,如健康养生信息老年人的重视程度高于年轻人,从而在辟谣信息处理动机和投入程度会更高。当受众处于高介入度时,信息处理路径依照中央路径会认真解读信息内容,通过仔细且详尽地分析形成认知和态度,此时辟谣信息内容更为重要。信息量大,详尽阐述事实和进行严密论证的高质量辟谣信息对高介入者的影响大于低介入者,因而提出假设:

H4:信息质量对辟谣信息可信度的作用受到了信息介入度的影响。

H4-1:对于高介入度信息受众而言,信息质量对辟谣信息可信度影响大。

H4-2:对于低介入度信息受众而言,信息质量对辟谣信息可信度影响小。

而当受众处于低介入度时,其信息处理的方式采用周边路径,此时受众没有能力或动机对信息内容进行加工,主要依据信息传播源状况等周边线索来处理信息。甘哲娜(2016)研究证实低介入度消费者行为受到信息源可信度、网络广告吸引力等边缘路径因素的影响大。据此可以推论在辟谣信息传播中,对信息涉及问题不够重视的低介入受众倾向于迅速处理信息,通过辟谣信息源线索来推断信息可信度比信息内容本身更方便、更快捷,如果此时辟谣者或辟谣媒体的可信度高,则受众认为辟谣信息可信。因此有假设:

H5:信息者可信度对辟谣信息可信度的作用受到了信息介入度的影响。

H5-1:对于低介入度信息受众而言,辟谣者可信度对辟谣信息可信度影响大。

H5-2:对于高介入度信息受众而言,辟谣者可信度对辟谣信息可信度影响小。

低信息介入度受众倾向于基于积累的个人经验来分析判断问题,信息处理快但不一定很精确,在处理信息时容易受到个人偏见、回忆、自己的想像力以及大众普遍共识的影响。在品牌态度的评估中研究发现低介入消费者更倾向于将原有品牌态度迁移到延伸产品上,而高介入消费者更依赖通过评估信息来判断延伸产品,受原有品牌态度影响小(邱玲,张爽,2014)。在用户抵制行为研究中同样发现低介入度品牌忠诚用户对竞争性说服信息更不信任,更容易发生说服抵制(陆卫平,2012)。可见无论是采纳还是抵制,低介入用户都表现出更受原有品牌态度的影响。因此在处理辟谣信息时,低介入受众不会认真地逻辑分析信息内容,受原有态度影响大,一旦发现辟谣信息不符合自身的价值观、原有态度更容易排斥该信息。对于信息介入度高的信息受众,处理信息认真和仔细,更依从逻辑分析的结果来判断信息采纳程度,在处理辟谣信息时重视信息可靠度,谨慎解读内容,受信息内容影响容易改变看法,受到原有态度的影响较小。高介入度受众更容易受辟谣信息影响改变原有态度,因而有假设

H6:原有态度对辟谣信息可信度的影响受到了信息介入度的影响。

H6-1:对于低介入度信息受众而言,原有态度对辟谣信息可信度的影响更大。

H6-2:对于高介入度信息受众而言,原有态度对辟谣信息可信度的影响小。

综上,基于受众对信息可信度的感知视角构建辟谣信息可信度模型(图1),本文将通过2个研究加以实证检验。研究1验证辟谣质量、辟谣可信度和原有态度对信息可信度影响的主效应,研究2验证信息介入度的调节效应。

(一)研究1:影响辟谣信息可信度的因素

1.研究方法

实验法是研究谣言传播效果的常用方法,实验法能较好控制场景验证各变量间的因果关系,为了验证各项假设本研究采用该法。目前许多组织采用微博进行辟谣,研究1以微博辟谣为对象,采用2(辟谣信息质量:高、低)×2(微博传播源可信度:高、低)×2(原有态度:一致、不一致)的组间设计。实验内容依据真实的咖啡致癌辟谣微博修改而来。320名大学生自愿者参与实验,他们被随机分配到八个实验组中,每组40人。为了避免受测对象刻意迎合实验用意,告知受测者是在进行一项产品评估研究。

研究包括微博质量、信息源可信度和原有态度三个变量,微博质量按照内容长度、逻辑性进行设计,高质量微博是通过长微博以详尽论述方式进行辟谣,低质量微博只是简单阐述“缺乏科学依据不必恐慌”等,缺乏详细数据和论证。信息质量感知参照Wilkinson等(1997)的研究从内容“完整性、逻辑性、说服性”进行测量。微博高可信度信息源操作为带上蓝V认证标志的@中国新闻网,低可信度信息源是操控为“@还是那个木”的普通非认证用户,参照Hovland和Weiss(1951)的研究从“专业的、诚实的、可靠的、可信赖的”4个维度进行测量。原有态度不一致通过操控形成咖啡是不安全的原有认知和态度,不一致组会先阅读一篇美国高等法院在一起“公益诉讼”中判决星巴克等数十家咖啡连锁店要在产品标签上醒目标注致癌警示信息的微博新闻,之后再阅读微博博主针对咖啡致癌信息进行辟谣的内容,而一致组则是阅读一篇咖啡受年轻人欢迎,咖啡馆在中国不断扩张的微博新闻。原有态度测量参考Sherif和Hovland(1961)的研究,用觉得喝咖啡是“应该的、好的、舒服的、可以接受”4个维度进行测量。信息可信度量参照Flanagin和Metzger(2000)的研究认为辟谣信息是“公正、真实、值得信赖”三个维度测量。

2.操控性和量表检验

首先对测量量表的信度进行检验,经检测各量表信度均在高于0.7符合标准要求。对比高低微博质量组对微博内容的感知,结果发现高质量组(M=4.01,Sd=0.86)的评估值显著高于低质量组(M=2.19,Sd=0.84)的评估值(t(159)=18.77,p<0.00)表明实验对微博质量的操控成功。在传播信息源可信度评估上,观看认证机构发布组(M=3.91,Sd=0.91)比观看普通用户发布组(M=2.95,Sd=0.82)要显著高(t(159)=8.86,p<0.05),表明信息源可信度操控成功。对比辟谣信息前阅读不同咖啡报道后对咖啡的原有态度,结果发现阅读张贴致癌警示组(M=2.61,Sd=0.85)比阅读咖啡馆增长组(M=3.81,Sd=0.80)对咖啡的印象显著低(t(159)=13.15,p<0.05),实验对原有态度操控成功。

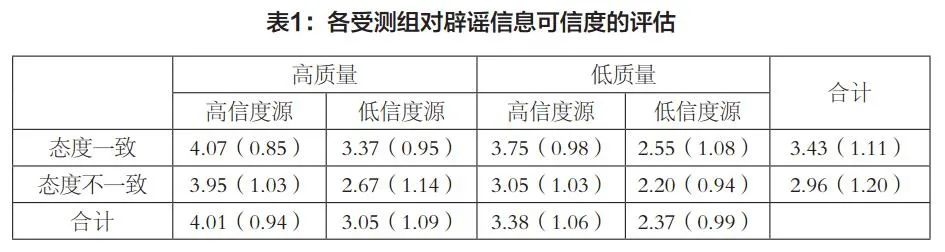

3.假设检验

320名自愿者参与实验,其中男性148名占46.2%,女性172名占53.8%,平均年龄20.7岁。各受测组对辟谣信息可信度的感知如表1所示,经检测性别和年龄对评估值没有显著影响。以辟谣可信度为因变量,辟谣质量、态度一致性和信息源可信度为自变量建立回归模型,辟谣质量、信源可信度和一致性按照高低和是否一致的状态分别取值1、0,结果显示调整后R2为0.325,F值为52.2,回归模型的显著性低于0.01。各变量中辟谣信息质量对辟谣可信度的影响显著(β=0.29,p<0.01),信息源可信度对辟谣可信度影响显著且最高(β=0.44,p<0.01),原有态度的影响显著(β=0.20,p<0.01)。

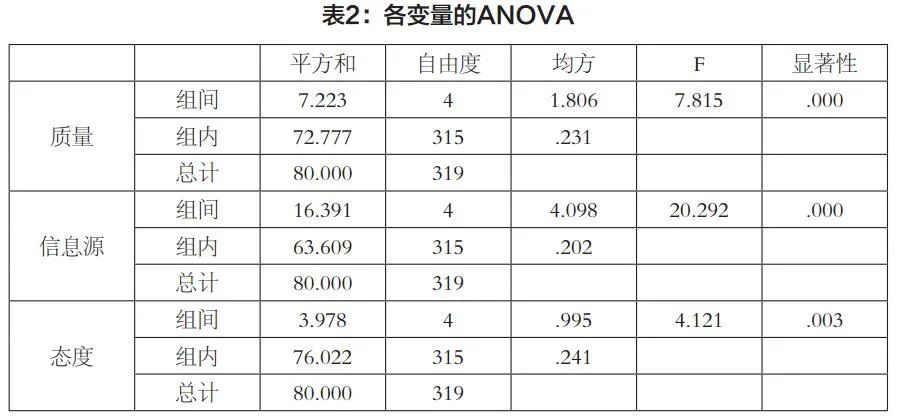

采用单因素方差(ANOVA)进一步检测各变量的影响。结果如表2所示,高质量辟谣信息比低质量辟谣信息具有更高的辟谣可信度感知(M

高

=3.20 vs M

低

=2.86,F(319)=7.81,p<0.05),假设H1得到支持;高可信度信息源比低可信度信息源具有更高的辟谣可信度感知(M

高

=3.71 vs M

低

=2.68,F(319)=20.29,p<0.05),假设H2得到支持;原有态度一致比不一致对辟谣信息可信度感知更高(M

一致

=3.43 vs M

不一致

=2.97,F(319)=4.12,p<0.05),假设H3得到支持。

4.讨论

研究1证实了微博辟谣的内容质量、传播者可信度以及原有态度一致对辟谣信息可信度具有正向影响,但上述作用受调节因素的影响需要进一步探索。此外,研究1是通过操控变量的方式并以学生群体为对象来进行研究,这种情境操控尽管能较好研究变量间的因果关系,但可能与实际情境有一定出入。为了进一步探索辟谣信息可信度感知的调节因素以及提高研究可靠性开展研究2。研究2与研究1同样选取了辟谣质量、信息源和态度变量,不同之处在于引入用户维度的信息介入度作为调节变量,此外通过一则辟谣信息让受众自陈感知状态的方式来验证假设,而非研究1通过操控方式来控制用户原有态度。

(二)研究2:信息介入度调节效应的验证

1.研究方法

让受测对象阅读一段辟谣信息,然后通过问卷收集其对辟谣信息可信度感知。从果壳网谣言粉粹机上选择一则有关隐形眼镜的辟谣信息作为研究对象,为了更契合研究要求对内容进行适当修改。辟谣信息先概述有关佩戴隐形眼镜不安全的谣言,再通过科学解释陈述说明佩戴隐形眼镜是安全的真相,总共214字。只所以选择隐形眼镜的辟谣信息,主要考虑一是健康领域目前是网络谣言的重灾区,尽管多方辟谣但效果似乎并不佳;其次信息受众本身佩戴眼镜状况会对隐形眼镜安全信息产生介入度差异。辟谣信息源是一位匿名医师通过微信发布的信息。研究分三阶段进行,首先进行问卷设计和修改,采用双向互译并综合专家意见形成初步问卷,第二阶段选择一个本科班的学生进行问卷前测工作,以对问卷内容及表达进行修改和确认,第三阶段进行正式调研,主要通过微信向受测对象发出邀请,其同意后点击进入问卷调查页面进行选择。问卷同时收集受测对象的年龄、性别、学历、上网经验等信息。辟谣质量、信息源可信度、原有态度的测量量表与研究1相同,信息介入度的测量参照Mittal(1995)的研究从“重要的,有意义的、有关的、明显影响的、会关心”5个维度测量。

2. 数据统计分析与信、效度检验

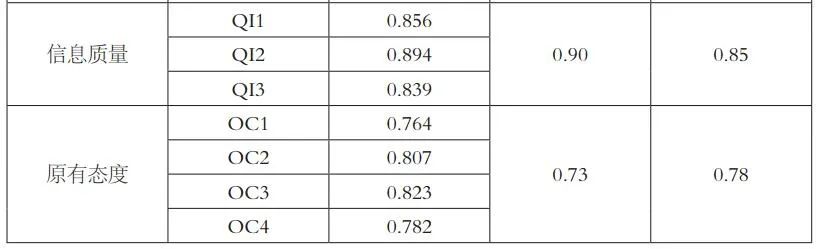

研究总共邀请500人参与问卷调查,回收有效问卷共366份,有效率73.2%。其中男性227人占62.0%,女性139人占38.0%,年龄在19-48岁之间,平均24.6岁。在学历上,16%为本科以下学历,65%为本科学历,19%为研究生学历。调查对象均具有较为丰富的上网浏览信息经验,每天平均上网时间在2小时左右最多占30.7%,其次是一小时的占29.4%。受众对该辟谣信息可信度的评估均值为3.43,标准差为1.03分歧较大。经检测各量表的Cronbach's Alpha系数均高于0.7的要求,表明各量表问卷信度较高。效度检验包括内容效度和结构效度,由于本研究均采用成熟量表,并通过前测保证了量表内容效度。

结构效度检验采用探索性因子分析,统计显示KMO值0.86,Bartlett's的显著性为0.00,表明各量表适合进行因子分析。利用主成分分析法进行因子分析,提取出的四个因子累计解释总方差的77.35%,四个因子能较好解释原变量信息,各量表题项的因子载荷均在0.5以上,表明各量表具有较高的效度。同时经检测AVE值均大于0.5的标准值。因此,总体测量量表具有较高的结构效度。

3.假设检验

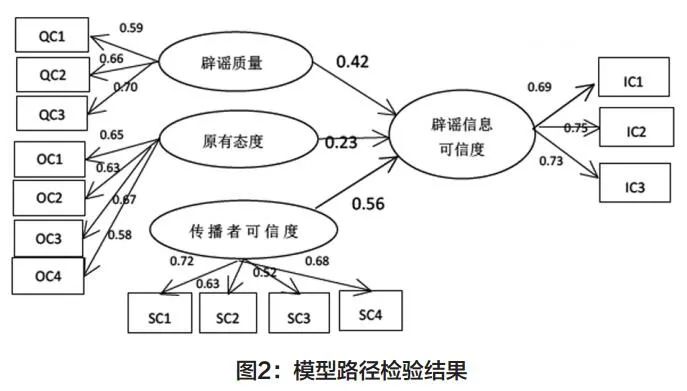

(1)主效应检验。采用结构方程模型验证假设,结构方程模型的分析需要检测研究模型的适配度。分析结果显示整体模式的配适度符合标准要求,IFI、GFI、CFI、NFI、AGFI值均大于0.9,表明整体模型具有良好适配效果。

分析模型的路径,其效果可以通过路径系数来表示。检验结果如图2所示。由路径标准化系数及p值可以看出,信息质量对信息可信度的影响(β1=0.42,p<0.01)是显著的,假设H1成立,辟谣质量感知越高则辟谣信息就越可信。当用户对信息源可信度的感知越高,对辟谣信息可信度的评估越高(β2=0.56,p<0.01)假设H2成立。受测对象对隐形眼镜的原有态度对辟谣信息可信度的影响显著(β3=0.23,p<0.05),对隐形眼镜越持有好感越信任辟谣信息,相反对隐形眼镜持有不喜欢态度的用户对辟谣信息可信度评估不高,假设H3成立。

(2)介入度的调节效应检验。用户对辟谣信息的介入程度会对辟谣信息可信度感知产生调节作用,为了检验这一假设使用SPSS19.0建立层次回归模型进行验证。为了避免多重共线性问题,各变量数据进行中心化处理,同时以性别、年龄、学历、网络经验作为控制变量。分析结果如表5所示,从模型2可以看出辟谣质量与信息介入度的交互项显著,说明信息介入度对辟谣信息质量的调节作用显著(β=0.28,p<0.05),假设H4得到了数据支持。模型3分析结果显示信息源可信度与信息接入度的交互项显著(β=-0.15,p<0.05),信息介入度对信息源可信度的调节作用显著,假设H5成立。模型4的数据结果同样显示信息介入度与原有态度之间交互项显著(β=-0.17,p<0.01),假设H6得证。

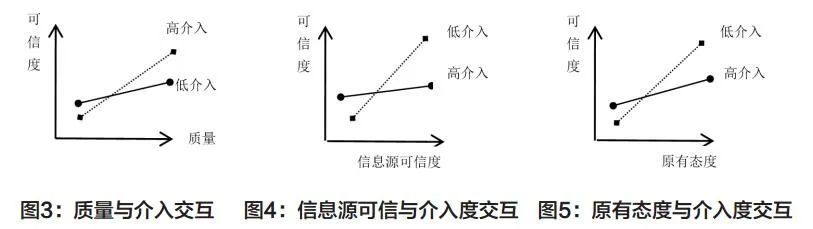

层次回归证明了信息介入度的调节效应显著,但不能说明具体的影响效果。应进一步分析信息介入度如何对各因变量作用产生影响,由于是连续变量本研究采用简单斜率法,将调节变量信息介入度按照均值(M=3.03)加标准差(St=1.02)和均值减标准差分为高、低两个状态来考察信息介入度与辟谣质量、信息源可信度、原有态度的交互作用。

从图3中可以看出,对于低信息介入度受测者而言辟谣信息质量的作用影响不是很显著,而高信息介入度受测对象随着辟谣质量的提高而显著提高对信息可信度的认知,辟谣质量对高信息介入度受众影响更大,假设H4-1、H4-2得到支持。图4可见,高信息介入度受众对信息可信度的感知受信息源可信度高低的影响较小,而低信息介入受众对信息可信度的感知受信息源可信度影响更大,信息源可信度越高则信息越可信,假设H5-1、H5-2得到支持。图5显示当受众原有对隐形眼镜的态度在低介入群体中影响更大,受众对隐形眼镜的原有态度越好对辟谣信息可信度认知也越高;而高介入受众较少受原有态度的影响相对较小,高介入群体在接收辟谣信息以后更容易改变原有态度,假设H6-1、H6-2得到支持。

4.讨论

不同于研究1以食品安全(咖啡)微博辟谣为情境,研究2以身体健康(佩戴隐形眼镜)微信辟谣为情境,研究结果与研究1相同,再次证明了辟谣质量、辟谣传播源可信度以及受众原有态度对辟谣可信度具有显著影响的结论。同时研究2还发现用户的信息介入度对上述三个变量的影响具有调节效应,当用户处于低介入状态时,高质量辟谣信息的作用不明显,高可信度信息源和原有态度才是主要影响因素;当处于高介入状态时,信息源可信度和原有态度的影响小,此时高质量辟谣信息作用大。