习惯了身体与大脑机械运转,原以为已经麻木到可以对任何社会新闻与人情冷暖充耳不闻,或在大小微信群里沦为没有感情的复读机,可读到

“活得这么穷,

可真是对不起啊”,突然想哭。《老何所依》是献给所有人的“安慰剂”。

坍塌的现实生活,必须在精神世界中重建,我们才能维持作为人的完整,过上一种《未被摧毁的生活》——

出生入死的桑塔格、乱世里的松本清张、在路上的凯鲁亚克、危险的纳博科夫、毒舌的奈保尔……阅读被中断的生活与不可被摧毁的信念,你要勇敢一些。

无论如何,你会有一间《理想之家》。你或许不屑花700rmb买一件BEAMS的

白T,但无法拒绝BEAMS在本书中所传递的生活哲学——“

高品质的关键在于,选择物品时有自己独特的价值观和评价尺度

。”在《理想之家》中,有品和有钱,从来不是等号关系。比起千尺豪宅、腰缠万贯的空虚感,你或许更期待《每天回家老婆都在装死》。

这个假期,你大可以躺在沙发上说:累了毁灭吧!然后真的遁入虚无。在《在西瓜糖里》和阴死鬼玩一场迷宫游戏,在梦幻如童话般的叙事,体验死亡的快乐,或精神“跳海”,在《摇滚乐风格:从猫王到披头士》享受《贪婪的多巴胺》。

你还可以用《低垂之眼》审视短暂失去过迪迦奥特曼的《青年世代》,前者讲视觉艺术在20年代称王,萨特、福柯、拉康、罗兰·巴特、德里达等人推翻王位的“殊死”搏斗。后者瞭望未来,在科幻视域内为人类唱一曲挽歌:“帝王天授的新衣,教义浮绘的上古;不过是人性之中色食贪怒傲慢最后的遮羞布。”

这次,你有得选,可以选择做个“好人”,去共情你有幸一生都不必体验的痛苦。你可以在漫长七天里抽出半小时,阅读越南战争下,一个被逼走上流亡之路的小家庭,初为人母时如何《尽力而为》。你也可以抽出一天时间,进入疯妻编织的成人暴力版“爱丽丝梦游仙境”,试着回答

“人类的暴力能达到什么程度;如何界定理智和疯狂;我们能在多大程度上理解别人。”当一个妻子选择成为“疯女人”,她也是《素食者》。

作者: [日] 垣谷美雨

出版社: 湖南文艺出版社

原作名: 老後の資金がありません

译者: 吕灵芝

出版年: 2021-9

这本口

袋书好看,好摸还好拿。

这位即将迈入老年的主人公,她的生活似乎一直是围绕着”没钱“俩字展开的:

没有钱养老,没有钱给婆婆住高级的养老院,没有钱贴补儿子女儿日渐捉襟见肘的生活。

这个故事,不同年纪的人读,一定会读出不一样的感觉。正在遭遇35岁的中年人也许会泪流满面直呼共情,即将步入老年的人也许会忧心忡忡,还在拼命搞钱的年轻人也许会不屑一顾。谁知道谁会在这个故事里看到自己呢?

作者:

李伟长

出版社: 译林出版社

出版年: 2021-9

前几天登上热搜的那对失独夫妻,在儿子意外死亡并遭遇舆论地震后的五年中,渐渐重拾生活的乐趣,并将他们的生活记录在媒体平台上。

本书的作者在本书后记中写道自己很喜欢《柳临风声》中的獾先生,因为在大的风雪来了,他也不冲动不急躁,而是等着冬天过去。他深知自己的有限性,并完全接受了这些。

而他笔下的这些人物,都无数次经历身体和精神上的颠沛流离,不安分的桑塔格多次前往战地,在路上的凯鲁亚克不断地崩溃又重来,纳博科夫不断试探人性的底线。

作者:

[日]BEAMS

出版社: 新星出版社

原作名: BEAMS AT HOME 4

译者:

郑晓蕾

出版年: 2021-7

为什么这么多像你我一般的三无人士(无房无车无对象)时不时的要到宜家去走走,也要经常逛一逛豆瓣“欢迎来参观我的房间”小组呢?又为什么我们仅仅是在浏览别人家的风景的时候,就能感到欢愉呢?

因为“不确定性”是人类本性深处最恐惧的状态。“家”是个给予我们安全感和底气的地方。在这里,我们总是能体会“放下”的快感和延绵的幸福。

看这本书真的太幸福了,不仅能看到众多独居年轻热的一居室,还能了解他们的设计想法和空间规划。“窥探”每一位大生活家的私密空间,理解他们的生活美学,作为自己未来之家的参考指南。虽然“未来”还需很久,但希望总比绝望好。

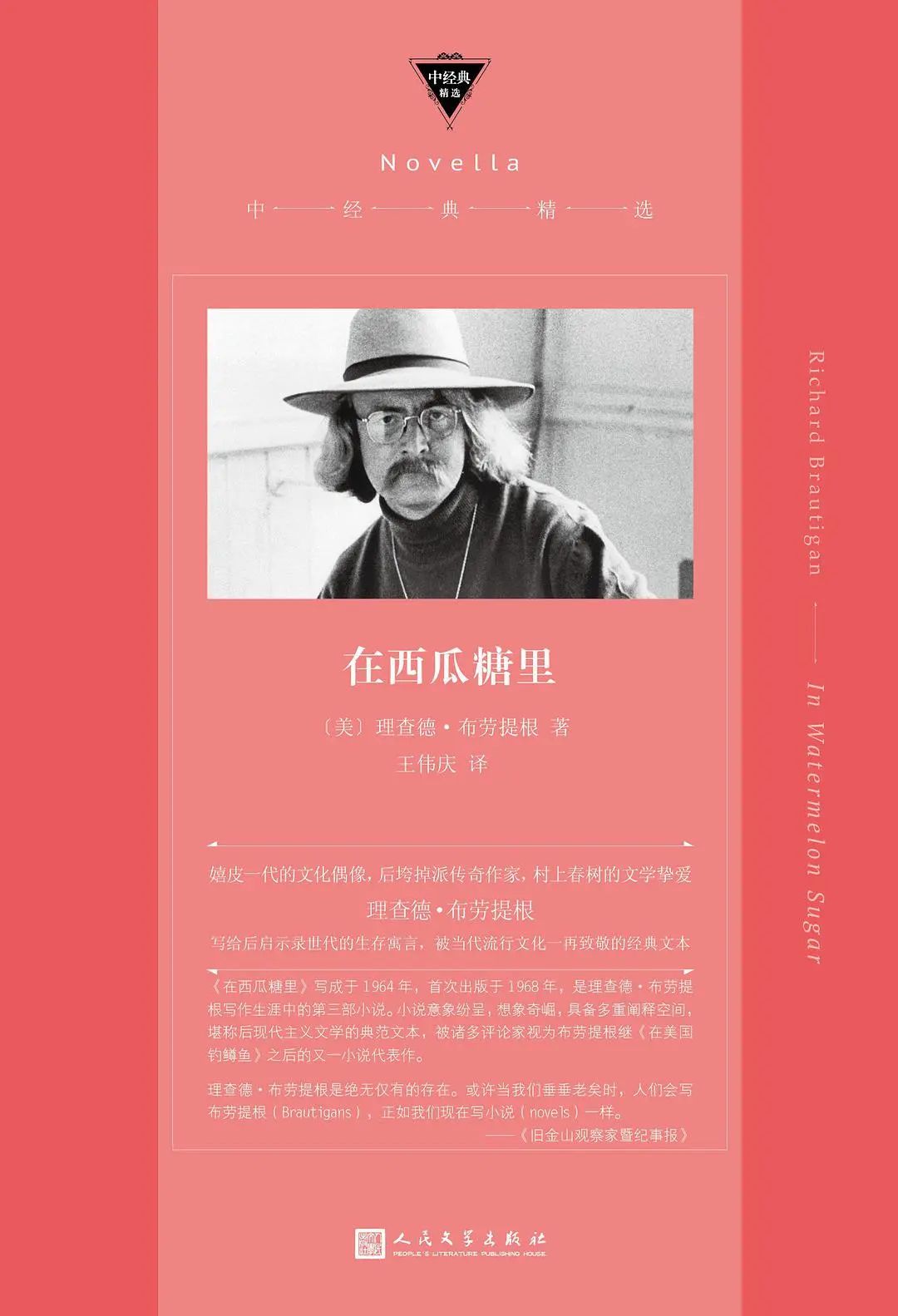

《

在西瓜糖里》

作者: [美] 理查德·布劳提根

出版社: 人民文学出版社

出品方: 99读书人

原作名: In Watermelon Sugar

译者: 王伟庆

出版年: 2021-9

布劳提根无需多说,“垮掉一代”的顶梁柱,启蒙村上春树老大哥,被称为著名边缘人物,即使“边缘”与“著名”相悖,你依旧觉得,因为是布劳提根,所以合理。这种觉得也着实有些肤浅,比起炫目的title和他着实夸张甚至疯狂、野蛮的私生活,布劳提根的诗与小说才是真的耀眼极了。

所以,等了21年《在西瓜糖里》再次出版,年轻的读者朋友们,你们真的有福了。

朱岳为本书写了篇导读,称之为“高密度”的“迷的叙事法”

。“作者在叙述时也采取了一个有意思的策略:每逢写到死亡,其后总会出现有些滑稽的画面:老虎在杀死主人公的父母后,帮他做算术题;搬运阴死鬼一伙的尸体时,特意强调了“独轮手推车”;玛格丽特死后,晚餐上的胡萝卜被给了一个特写镜头。在沉重之中,总会有某种稚拙的插曲,这制造出强烈的反差。这是作者特有的幽默感,与其说是对死亡的嘲讽,不如说是在绝望中的自嘲。自嘲既是绝望的表现,又是对绝望的反抗。有些地方写得十分好笑,而越是好笑就越是成功地达成了某种超越。”

除此以外,《在西瓜糖里》所在的“中经典精选”系列也相当值得集齐(99读书人出品、人民文学出版社出版)。

作者: [美] 凯瑟琳·查尔顿

出版社: 后浪丨汕头大学出版社

出品方: 后浪

副标题: 从猫王到披头士

原作名: Rock Music Styles, A History

译者: 陈珂瑾 / 李鹿渴

出版年: 2021-8

鲍勃·迪伦在自己的出道三十周年的演唱会上,将大部分的舞台表演时间给了自己的朋友们,自己却在后台酗酒、抽烟和写诗。只有到了演出快结束的时候,他才带着醉意来到了舞台中间,与朋友们合唱了一首My Back Pages,其间不乏走调、抢拍、漏拍和被电线绊倒的非专业行为。

而这场由鲍勃·迪伦、乔治·哈里森、克莱普顿、尼尔·杨和汤姆·贝蒂加入演出的这首歌,无疑是世界摇滚史上最精彩的舞台之一。他们呐喊出的“年轻时候的我老得不行,现在的我才是风华正茂。”(I'm so much older then; I'm younger than that now),一定是对摇滚精神最好的解释。

在这本新书里,作为音乐教育家的作者,如数家珍地细数了摇滚乐历史上的每个精彩节点:既有迈克尔杰克逊和滚石的愚钝发展,又由世界各地的摇滚发展史,还有几乎所有摇滚乐风格种类的细致解读。

当我们给自己一个机会系统了解摇滚乐的时候,我们就又离理想中的“年轻”进了一步。

作者:

(美) 丹尼尔·利伯曼

/

(美) 迈克尔·E.朗

出版社: 中信出版社

出品方:

中信出版·鹦鹉螺

原作名: The Molecule of More: How a Single Chemical in Your Brain Drives Love, Sex, and Creativity―and Will Determine the Fate of the Human Race

译者:

郑李垚

出版年: 2021-9-5

每当某些著名人物由于吸食毒品轰然落马的时候,总会有人出来问:为什么他们什么都有了,还要去吸毒呢?他们现有的一切还不足以让他们感到快乐嘛?

如果把吃零食获得的多巴胺设为1,则亲吻可以获得3,做爱可以获得10,而吸毒则是50-几万不等。所以有人回答道:“是因为欲望,他们才去吸毒。他们也会想:‘凭什么我赚着比普通人多几千几万倍的钱,却只能获得与他们持平的快乐?’”

这本书,告诉我们一些互联网时代多巴胺的真相。也许生理决定论的观点过于极端,但不可否认,这些身体里的激素,一定是影响脑子的。

作者:

[美] 马丁·杰伊

出版社: 拜德雅 | 重庆大学出版社

出品方:

拜德雅

副标题: 20世纪法国思想对视觉的贬损

原作名: Downcast Eyes: The Denigration of Vision in Twentieth-Century French Thought

喜欢摄影的朋友一定会知道,同故宫不同的光学器件指数的组合变换,和后期的影像制作,能让照片呈现不同的情绪,表达不同的意思。一张原片,完全可以用来表达两种甚至是以上截然不同的意思。就像是网友们常常咒骂的娱乐节目乱剪辑现象一般,我们的亲眼所见,很多都是被扭曲过的假象。

作为著名的摄影评论家,马丁·杰伊将这种细思极恐的现象做了深入的探究。那我们应该怎么“看”呢?

我们自以为主观上看到的东西,其实都是某种“意志”的表达。作者在书中用了大段地篇幅解释视觉性和权力性的纠缠,以此为绳梳理了20世纪法国思想史关于视觉中心主义的变迁。德波认为,景观是资本积累到一定程度而成为的形象,而且是市场经济专制通知的一种表达。而福柯对于全知凝视的讨论,已经成为当下无死角监控社会的哲学讨论基础。作者这样发问道:“人脸识别和闭路电视,是否会培养出遵守记录和接受国家权威的人口?是否会带来减少犯罪和监测传染性疾病所需的安全性?”

推荐搭配桑塔格《论摄影》和约翰伯格《观看之道》一并食用。

出版社: 武汉大学出版社

出品方:

鹿书deerbook

副标题: 一部图像回忆录

原作名: The Best We Could Do: An Illustrated Memoir

这本很快就能翻完的绘本,用短小的篇幅和绘画描述了一个巨大且沉重的历史话题:越南战争。

一个70年代被战争驱赶到异国他乡的家庭,面临的困难是无法想象的

。一幅家庭的肖像,横跨三代人、数片大陆,上千个分格没有一次虚假的笔触。

而

扛起这个任务的主线人物,是家庭中的母亲。编辑在推荐语中写道:“这个故事的内核是普遍存在的一种挣扎:在适应成为一个新手母亲的时日里,她最终领悟了为人父母意味着什么——无休无止的牺牲,无人察觉的表示,以及无法言说的深爱。”

在这个故事里,老一辈的父母在经历的苦难的时候,年轻一代却还浑然不觉,只能在年纪稍大些才能逐渐理解父母的艰难。国外有读者将这种落后的情感之苦,称之为“不经雕琢的美感”(raw beauty)。

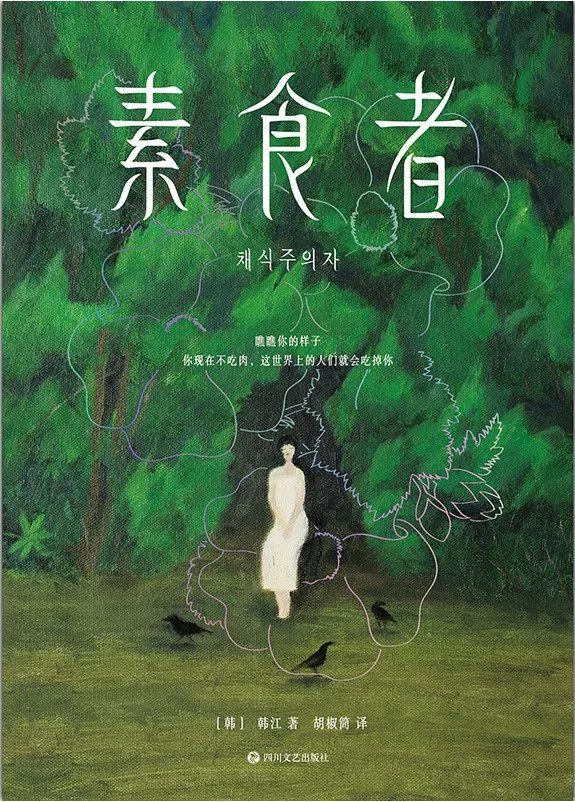

作者: [韩] 韩江

出版社: 四川文艺出版社

出品方: 磨铁图书

原作名: 채식주의자

译者: 胡椒筒

出版年: 2021-9

如果你阅读实现早已触及韩国女性文学,也请不要错过这部经典之作。

2016年5月16号,布克奖揭晓,韩江凭这部《素食者》击败诺贝尔文学奖得主奥尔罕·帕慕克新作《我脑袋里的怪东西》,诺贝尔文学奖得主大江健三郎晚年代表作《水死》,阎连科职业生涯最满意作品《四书》,畅销书“那不勒斯四部曲”终曲《失踪的孩子》等154本名作,韩江成为该奖项历史上第一位亚洲作家。

小说女主

英惠

不高不低、不胖不瘦、不算聪慧也不愚蠢,丈夫认为是他这等普通男人最适合的婚姻对象,但作为妻子的

英惠

她的舒适度,却是无人在乎的事情。

英惠

所面对的生活——“为了惩罚狗而将它拴在行驶的摩托车后座活活让狗累死的爸爸;婚内强奸,一言不合就把她送进精神病院的丈夫;还有充满兽欲,罔顾人伦的姐夫时几乎是没有任何退路而言的,于是她选择只能伤害自己,用拒绝吃肉的形式做出自己小小的反抗,在这个过程中,暴力几乎成为了内力