【每周一书】是由单向空间编辑部推出,代表着单向空间选书标准的栏目。每一本书,都是我们的郑重之荐。我们希望带你在新书之海拾贝;更希望通过【每周一书】,我们能共同跃出书海,奔向这个时而躁动不安,时而寂静无语的世界。

在十九世纪九十年代,一本法国礼仪书中写道:“一位值得尊敬的年轻男士永远不会和一位年轻女士坐在同一张沙发上。”在此时候的几十年,这一古老“礼仪”消失殆尽。显然,某种思潮以暴烈的方式席卷世界,它的名字,叫“现代主义”。

《春之祭》是一本关于现代主义的争议之书。它清晰、明确的将艺术作为战争、新世纪、现代主义的灵魂,用众多史料拼凑出全新的历史。下文,也以“跨国文化”的视角再一次推荐《春之祭》这本书,以艺术之眼,寻找人类真相。

飞向死亡的“新生”

亚登·布霍兹

《春之祭》用“现代主义”一词定义了二十世纪上半叶的大西洋跨国文化。它涉及了音乐、芭蕾、文学、社会以及最重要的,战争。单单没有提及政治,但实际上本书把政治也归入了现代主义。全书分为三个部分,或者用书中的话说,“三幕”。一战前是第一幕,第一次世界大战是第二幕, 1919 到 1945 年这段时间是第三幕。每一幕都关注于两到三个事件或者现象,把它们作为现代主义文化发展进程的符号。第一幕着重于 1913 年 5 月,斯特拉文斯基的芭蕾舞剧《春之祭》在巴黎首演以及 1914 年 7 月的柏林危机;第二幕则是 1914 年的圣诞节停战以及西部前线的堑壕战;第三幕,“林德伯格”现象、雷马克的《西线无战事》大获成功以及纳粹主义。书中有 29 张摄影, 1 幅地图, 30 页的笔记和经由档案馆整理的第一手参考资料。

《西线无战事》剧照

是什么造就了二十世纪上半叶的现代主义文化?技术。以复杂的机器和基于知识进行的复杂分工为特征,技术掌控着 1890 ~ 1914 年间的工业化。技术使一战变成“死亡工厂”,并在 1919 年之后革新了政治。人类的一些举措若放到之前的年代,会被认为是古怪的,但技术成了这些行为的核心。它对过往的习俗具有磨灭作用,将传统连根拔起,并修改或者超越传统,在文化的列车缓缓前行的同时,技术把旧体制和那些依附于它的人们留在站台上。在十九世纪九十年代,在一本法国礼仪书中写道:“一位值得尊敬的年轻男士永远不会和一位年轻女士坐在同一张沙发上。”作者主张,一次在开战首年就夺走一百万人的生命并使两百万人受伤的大战是可能并且可持续的,因为责任、荣誉、体面、勇敢这些大西洋传统价值观,包括可以让绅士和淑女们坐在同一张沙发上的价值观,是十分牢固的。在战争期间,工业化的杀人机器侵蚀了这些从 1914 年之前就开始转变的社会理念。

卓别林《摩登时代》剧照

尽管作为对一个世纪以来工业化、城市化、机械化和技术改变的反应,现代主义在 1914 年之前就存在了,但战争加速了现代化的进程,将其越过边线推向了混乱。死亡在数量和质量方面都有增幅,直至战争的背景消失,战争本身也脱离了有意义的解释,仅仅是存在着,这就是混乱产生的首因。

第二幕描写了战争本身,尤其是用数页描绘了令人难忘的堑壕战。在第三幕, 1918 年,持续了五十二个月的杀戮结束,面对着战争所得有可能比不上期间的付出这一骇人想法,人们一时间不敢多想。当人们意识到事实确实如此时,一场强大的精神危机爆发了。大西洋文化这个整体居无定所。在这个严重自我缺失的状态下,幸存者们四处游荡,震惊而失落着。人们的思想状态如同战机、战舰的残骸一般破碎,随后又从中诞生了令人意想不到的新式英雄——在欧美文化交流中发挥了巨大作用的林德伯格、雷马克和最终的希特勒。

《时代周刊》年度人物

林德伯格

这本书为什么容易引起争议呢?一方面,正如作者本人所说,因为把艺术作为一个文化统一过程中的概念来看待十分流行。

“历史是属于理性时代的,包括十八世纪,尤其是十九世纪……我们所处的世纪,是一个非历史性的时代,因为这是一个分崩离析而不是整合划一的时代。因此,对心理学家的需求比对历史学家的要更大。至于艺术家,他们受到的尊敬则比以上二者还要多。”

另一方面,这里提及的艺术是与社会的历史联系在一起的,尤其是与那独一无二的、不正常的战争史和技术发展史紧密相连。事实上在埃克斯坦斯看来,艺术、战争与技术之间的联系不仅为现代主义的发展提供了强劲动力,还为其提供了主要内容。随着现代主义从精英阶层步入大众传媒,文化也从理智、书面的形式转向了感性、视觉的形式。其内容崇尚原始与生机而不是理性,对于传承下来的体制持有敌意。现代主义的存在被看作一种连续的流,其中包含着大量的心理自窥。

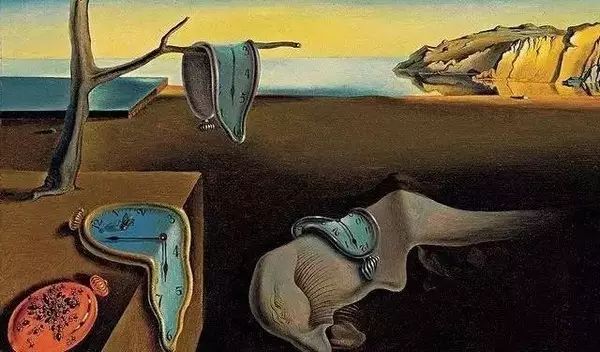

达利的《记忆的永恒》

正如作者开篇所言,《春之祭》是一本关于死亡的书,是一场墓园内的演说。人们常说,死亡是一种个人化的体验,但人们却无法为自己将其描述出来,这就引发了两种需要从文化层面上进行定义的问题:一是那些与个人的死亡相关的问题,二是与死亡强加到他人身上的责任相关的问题。责任,可以是道德、社会、或是心理层面所施加的。据一战中的可考证史料记载,最引人咋舌的就是阵亡人数,约近一千万。战争临近结束时,有 10% 的德国人非死即伤。但在开战后的第一个圣诞节前,那时候大多数战前正规军都已阵亡或是受伤,每个德国家庭就已心痕累累。战争的结果是一个充满了哀悼者与幸存者的社会,人人背负着沉重的负担。

在传统的死亡观念中,人们因为某种明显的、广为接受的原因而死亡,比如分娩、婴儿夭折和寿终正寝——这可能是三个最主要的死亡原因。然而与之形成巨大的反差,在大战中太多的人连续不断地飞快死去,一时间竟难以解释缘由。这与之前的价值观和经验体系脱节。这就像是一个三到六岁的孩子突然失去了自己的双亲,这一可怕的事件让孩子完全不能够理解发生了什么,却在他的人格上留下了深深的疤痕。

1918 年以后的幸存者分为两类:经历了战争的战场老兵和经历了痛苦的幸存平民。这两种人都不能够完全理解如此大规模的可怕死亡是如何发生的,也不能理解这死亡与战争的结果有什么联系。编造神话是唯一能够让人们理解发生了什么的做法。纳粹主义就是这样的一种“神话”。虽然它还不至于强烈到使得传统观念中对于死亡的理解完全崩塌,但它带来的密集死亡与可怕氛围已经完全超出了传统的理解范围。作者采用了“死亡社区”一词,这也是德国老兵用来描述战争的一词。它不仅意味着毫无缘由的受难与痛苦,也意味着那些受难、承受、最终幸存下来的人之间的同志情谊。

只有那些能够操纵幸存者们的非正常性短暂“自我缺失”的人,才能够召集聚拢他们。纳粹主义强调他们看重传统中的葬礼与纪念仪式,并以此邀买人心。他们以戏剧的形式掩人耳目,通过通信与运输加以巩固。埃克斯坦斯认为希特勒是现代主义的政治家,认为他是被神话所证实的一个事件、一种存在,避开当代,却把自己牢牢地印在过去与未来。《意志的胜利》催促着德国人向前,朝着一个遗忘了短期历史却庆祝着深沉过去的未来方向前进。其中最重要的是,大战带来的惨烈死亡变得十分含糊不清。

希特勒

《春之祭》通过一战定义了二十世纪上半叶的跨国文化,将其称作“现代主义创造过程中的重要心理拐点”。这一点丝毫不令人感到惊讶,也有别人这样说过,现代主义就是死亡的文化。略显不幸的是,现代主义就是这些年来对于德国相当合适的墓志铭。出于这样那样的原因,德国成了关注的焦点。这是一部内容丰富而感人的作品,最重要的是它是原创性和想象力交融的作品,具有各种各样的可能性。尤其是从后现代主义的角度来看,它是合理的。因为以上这些原因,本书将在对于德国这些年来的理解方面产生巨大影响。

书名:《春之祭》

副标题:第一次世界大战和现代的开端

作者:【加】莫德里斯·埃克斯坦斯

译者:李晓江

出版社:社会科学文献出版社

出版年: 2017 - 4

▍附:以下文字,选自《春之祭》。

神话即现实

[加]莫德里斯·埃克斯坦斯

法西斯主义,无论是德国那种形式还是其他形式,当然是一种政治现实,但它是源自某种心态的政治现实。社会经济方面的考虑对于该心态的形成自然有很大影响,但最终起决定作用的还是存在的空虚感,而不是具体的物质关切。纳粹主义并不完全是由权力贩子,更别说是工业家、金融家或反动精英,强加给人民的高压体制。恐怖和暴力的确是该体制的政治工具,不过,它们在遏制需要认真对待的反抗时虽然很管用——至少到 1944 年 7 月为止一直是这样,当时,希特勒侥幸逃过了一次针对他的谋杀——但对于德国民众之所以会接受纳粹主义,它们还是次要的。

戈培尔在 1933 年说过,关于“革命”,可以有两种方式:你可以用机关枪向反对派扫射,直到他们服输。那是比较简单的方式。但你也可以通过思想革命来彻底改变国家,从而把反对派争取过来而不是消灭掉。我们国家社会主义者采取的就是第二种方式,并打算继续那样。

德国人并不是被逼无奈才成为纳粹分子的。他们是被该运动的力量所吸引的。

在德国,党卫队、盖世太保以及其他安全和警察机构,虽然对于根除和消灭潜在的反抗力量极为有效,可对于大多数德国人而言,它们与其说是维护政权稳定的不可或缺的实用工具,不如说是政权活力的象征。与此相似,当战争最终来临的时候,它也并没有被认为是出于一项总的计划,背后有个执意那么做的总策划人,而被认为——在那个特定的时刻——是意外,是因为事态发展的失控而导致的不可避免的冲突。

德国人相信,1939 年的战争事关存亡,是1914~1918 年的斗争无可逃避的延续。德国要么毁灭,要么在欧洲伸张自己的领土和政治权利。把这些选项摆到德国人面前的不是希特勒,而是英国人、法国人和俄国人等——总之,是历史的以及地缘政治的现实。因此,对于从 1939 年 9 月开始的这一阶段的斗争,人们是抱着听天由命的态度坦然接受的,这和 1914 年的狂热截然不同。不过,德国人的忠诚从来是不用怀疑的。他们坚定地投入战争,他们确信自己到了生死存亡的危急关头。要么成为世界强国,要么灭亡,没有别的可能。

然而,在第三帝国,暴力和恐怖纵然不是不可或缺的社会控制工具,它们也是纳粹崇拜的本质特征。暴力受到赞美。恐怖则像其他所有事物一样,变成了一种艺术形式。最狂热的纳粹分子陶醉于杀人美学。1944 年 7 月的刺杀事件发生之后,希特勒让人把处死阴谋分子的过程拍成电影,供他欣赏:一具具吊在肉钩上的已经严重扭曲变形的尸体。戈培尔当时还坚持要求公开放映这些电影。他们显然是想吓唬纳粹政权的反对者,但同时也想展示一下纳粹主义的决心和无情。

希特勒的同道墨索里尼以及整个意大利法西斯主义运动,也把残忍当作美。当意大利在 1935 年进攻埃塞俄比亚并用轰炸机等现代武器与往往只是用长矛武装起来的当地人开战的时候,法西斯主义作家竞相挖掘这场冲突中的“美感”。“你想要参加战斗吗?想要杀人吗?想要看到血流成河吗?大堆大堆的黄金呢?成群的女囚呢?女奴呢?”邓南遮问道。“战争是美丽的,”马里内蒂叫嚷道,“因为它把枪声、炮声、短暂的沉寂、香气以及因腐烂而产生的恶臭都糅合成一种和谐的东西。”

死亡的主题牢牢地吸引着法西斯主义的想象力。纳粹的许多仪式都是在夜晚举行的:火炬和火堆在举行仪式的道具中十分突出。纳粹仪式中最隆重的部分似乎都是敬献花环和纪念英烈,无论他们是腓特烈大帝、战争中的阵亡官兵、1923 年慕尼黑仓促暴动中死去的党内同志,还是霍斯特·韦塞尔。“用死人做宣传。”对于纳粹主义的这种做法,哈里·凯斯勒如是说。

对于纳粹的建筑,希特勒坚持认为,一个至关重要的标准是,它要像卢克索金字塔一样永世长存,那样才能激发人的敬畏感。

纳粹的建筑是要做陵墓的——直接或间接地想那样。

编辑 | 关关

单读出品,转载请至后台询问

无条件欢迎分享转发至朋友圈

▼

▼

点击【阅读原文】,购买《春之祭》。