文章来源:素食星球

(ID: vegplanet)

图片来源:Stefen chow & Greenpeace

“大黄鱼多少钱一斤?”

当你在海鲜市场问出这句话、以一斤30元的价格买到一条大黄鱼、带回家做了一道“干烧黄鱼”并心满意足地吃下肚的时候,你其实并不知道,可能也未曾关心这条鱼的来历……

30年前,大黄鱼是中国人餐桌上最普通不过的一道菜。

可由于过度捕捞,野生大黄鱼已经濒临灭绝,而人工养殖大黄鱼就支撑起食客对这一美味的需求。

为了让更多人了解鱼背后的故事,绿色和平进行了“实地考察”,并邀请著名摄影师Stefen Chow拍摄了一支小短片《年年有鱼?》。

看完这条片子,或许你会对盘中的美味海鲜有新的认识。

Stefen是马来西亚的一名商业摄影师,曾为王健林、刘强东等大佬拍过肖像照。

作为一个爱冒险的人,Stefen在25岁登上了珠峰,并参与拍摄过十余次珠峰攀登活动。

他还与经济学家林惠义,一起创作了《贫困线》和《平等》两组长期作品,用艺术表现贫富分化的社会议题。

《平等》

2011-2016年间,废旧易拉罐的价值已经降低了60%。1000个易拉罐罐头才与一只塑料iphone手机壳的价值相当。

这一次Stefen受绿色和平的拍摄邀请,一起去到中国最大的大黄鱼养殖地福建省,做了一个实验性的拍摄。

他们在当地的调研中发现,当海里捕捞不到高品质的大鱼时,渔民便从大海退回到海岸做养殖,养的主要是能卖出高价的石斑、大黄鱼和鲈鱼。

可这些鱼都是肉食性的。于是渔民就去海里,捕捞还未长大的小鱼小虾去做饲料。

大黄鱼养殖户会把捕来的小鱼用机器打成鱼浆直接投喂。这种方式不仅饲料使用率低,而且也会污染水质,提高鱼群的致病率。

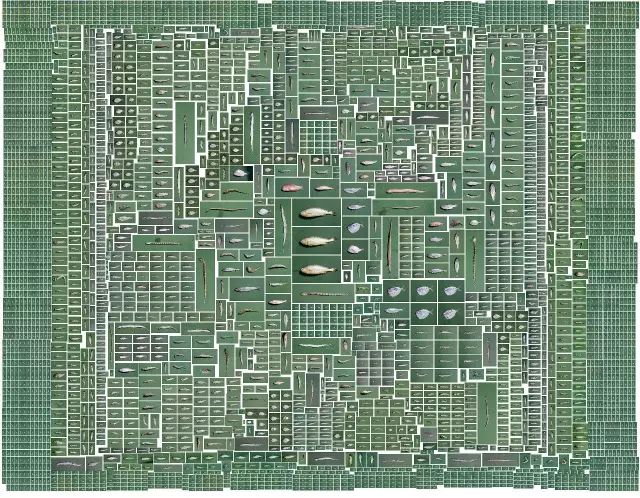

Stefen和他的团队随机购买了养殖一公斤大黄鱼需要的7.15公斤饲料,并就地进行物种鉴别和个体统计。

结果发现在超过4000条鱼分属39种不同的品种,其中也包括我们常见的带鱼。

Stefen团队一大早先去渔港买鱼,然后在一个篮球场花了一整天的时间为4000多条小鱼拍摄“肖像照”。一个人摆鱼、一个人拍摄,还有一个人负责给小鱼喷水降温,防止小鱼被暴晒成鱼干。

Stefen给每条鱼拍摄了照片,并将所有的照片拼成一幅巨大的图片。

中间是三条大黄鱼,周边是7.15公斤小鱼。

他们还用渔网剪出这些鱼本来可以长到的大小,并做了对比。

如果没有提前被捕捞,这些野生小鱼本可以长得更大,价格也可以增加数倍甚至数十倍。

但是在中国,海鲜市场对鱼类的需求与日俱增,仅仅养殖大黄鱼,每年就至少需要消耗40万吨幼杂鱼。

海里野生的鱼越来越少。而养殖的品种和规模不断增加,捕捞的种类和品质却不断下降。

这种“不可持续”的养殖方式,已经扭曲了海洋的自然生态环境。

中国是全球最大的海洋捕捞国家。

2015年,中国捕捞产量达1300多万吨,年捕捞量比世界排名第二、第三的印度尼西亚和美国加起来还多。

中国也是全球第一水产养殖大国,占全球总产量的60%以上。

而这些数据的背后,隐藏的是中国近海渔业资源严重衰退的危机。

自2003年开始,中国近海90%以上的水域几乎无鱼可捕。

渔民“毁灭性”的捕捞方式,给物种多样性造成了巨大的灾难。他们使用网孔极小的渔网,连2-3厘米的小鱼、甚至虾米也难逃一劫。