丨

乔纳森·弗兰岑

,1959出生于美国伊利诺伊州,著名小说家、随笔作家。主要作品有《偶尔做做梦》、《第二十七座城市》、《强震》、《自由》等,被评论界誉为最出色的美国小说家之一。

论自传体小说

(节选)

乔纳森•弗兰岑

潘泓译

我自己对自传体小说的严格诠释是,小说的主人公和作者非常相似,经历过许多和作者实际生活同样的场景。在我的印象里,依照这样的定义,《永别了,武器》《西线无战事》《维莱特》《阿奇正传》《爱孩子的男人》——这些小说全都是杰作——都是大篇幅自传体性质的。但有趣的是,大多数小说并不是自传体的。我自己的小说就不是。三十年来,直接从我亲历过的现实生活场景取材写出来发表过的,总共不超过二三十页。其实我试过要写比二三十页多得多的这类情节,但真要把这些情节安插到小说里去却很难奏效。这些情节或让我难堪,或读来不够有意思,或更常见的是,看上去跟我所要讲的故事搭不上界。

《纠正》里靠后面有个情节,丹妮丝·兰伯特——只有她是家中年纪最小的孩子这一点跟我有相似之处——试着教她患有老年痴呆症的父亲做几下简单的伸展运动,结果接着就得去面对他小便失禁的现实。那其实是发生在我身上的真事儿,我的确直接从我的生活里借用过某些细节。奇普·兰伯特到医院探视他父亲时的某些经历也是从发生在我自己身上的事情来的。我也确实写过一整本短篇回忆录《尴尬境地》,里头写的几乎全是我亲身经历过的事情。不过那是非虚构类的文字,因此对这个常被问起的自传体问题,我应该能够问心无愧地以大写的不字来作一个响亮的回答。或者至少能像我的朋友伊丽莎白·罗宾逊那样去作答:“是的,百分之十七是自传体性质的。下一个问题?”

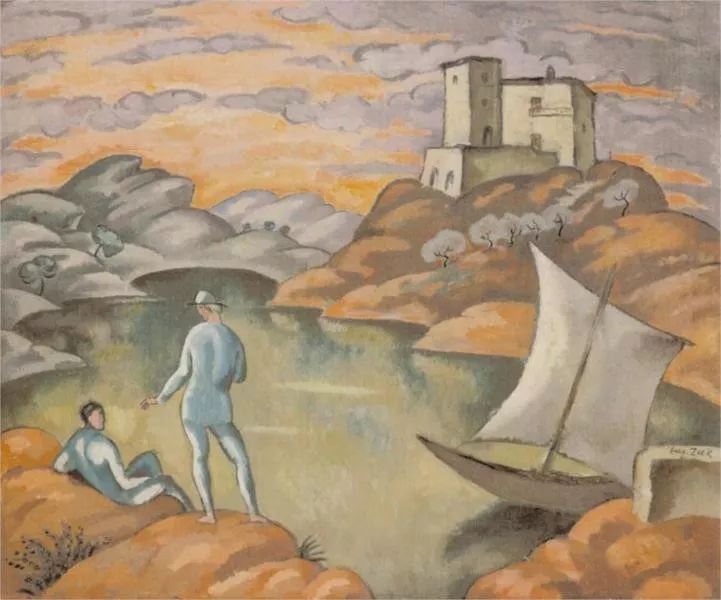

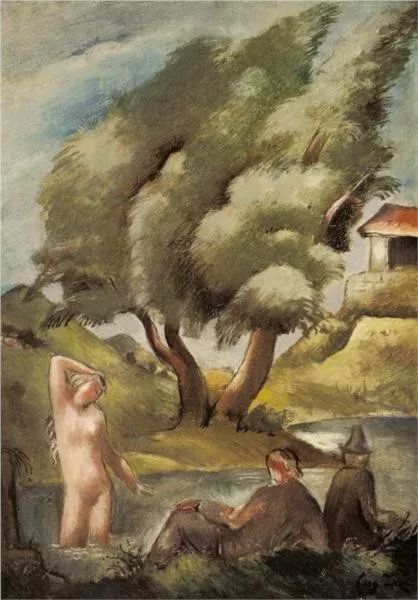

©Eugeniusz Zak丨Landscape with Seafarers

问题是,从另一种意义上来说,我写的小说是极具自传体性质的,更有甚者,我认为那是我作为一名作家的职责去使之愈发如此。我心目中的小说就应该是一种个人奋斗,一种跟作者自己的生活故事直接和全面的交融。这种主张我又是从卡夫卡那里拿来的;尽管卡夫卡自己从来没有变成过昆虫,身上也从来没有一块食物(他家餐桌上的一只苹果!)扎在肉里发烂,他倾其整个作家生涯致力于刻画他自己的个人奋斗:与他家庭的奋斗、与女人们的奋斗、与道德法则的奋斗、与他犹太传统的奋斗、与他自己的无意识的奋斗、与他罪恶感的奋斗,以及与现代社会的奋斗。

卡夫卡的作品,是从他脑子里夜间梦境中萌发衍生而来的,真要比他对白天上班、回家、嫖娼的任何现实重述都更具自传性。虚构类作品,若不是某种有目的去做的白日梦,那又究竟是什么呢?作家写作就是去创造一个栩栩如生、富有涵义的白日梦,使读者也能栩栩如生地去梦作家之所梦、去体验那梦之涵义。像卡夫卡写的那种好像直接从梦里跃然纸上的作品,因而是一种非常纯粹的自传文体。在这里我想强调指出一个重要悖论:

作家作品里虚构内容的自传体性质越强,作品跟作家实际生活的肤浅类似之处就越少。作家挖掘作品涵义越深,作家林林总总的具体生活细节就愈发有碍于有目的地去做白日梦。

这就是为什么创作一部好小说几乎从来都不是一件容易的事情。一旦写小说看上去对某位作家来说变得容易了——我让在座各位自己去找出几个他或她自己知道的例子——通常从此以后也就没有必要再去读那位作家的作品了。有一条自明之理,至少在美国是如此,那就是每个人肚子里都有一部小说。也就是说,一部自传体小说。对那些创作一部以上小说的人们来说,这条自明之理大概可以被修正如下:每个人肚子里都有一部容易写就的小说,一个现成的富有意义的故事。

我在这里说的当然不是娱乐型作家,不是佩勒姆·格伦维尔·伍德豪斯和埃尔莫尔·伦纳德,他俩的相互类同之处并不影响阅读他俩作品时的那份乐趣;我们去读他们的书,恰恰就是冲着他们笔下为读者熟知的那些小天地所提供的可靠安逸而去的。我说的是更为复杂的作品,那是我自己的一种偏见,认为文学作品不能只是一场表演:除非那个作家个人在冒某种风险——除非那本书对那个作家来说曾经多少算是一次探险;除非那个作家自己给他或她自己出了个个人难题;除非成书是克服了某种巨大的困难才写就的——那就不值得去读。或者,就那个作家而言,依我看来,就不配去写作。

现今读者除了看小说以外有如此之多又好玩又花费不多的事情去做,上述观点在我看来在当今这个时代就更为真切了。现今作为一名作家,你应该为了你的读者而去挑战自己,去面对你有某些希望能够担当的最艰难的挑战。每写一本书,你都得尽其所能地去往深处挖掘、尽其所能地去涉及深远。如果你这么去做了,而且成功地写就了一本相当不错的书,那只意味着下一次你再要写书,你就得挖掘更加深入、涉及更加深远,否则的话,那就不值得去写。这就意味着,在实践中,你必须得变成另外一个人去写你的下一本书。先前的那个你先前已经写过一本你能写出来的最棒的书了。不改变你自己的话,就无法再有进步了。也就是说,不去努力编织你自己的生活故事的话。也就是说:不去致力于你的自传的话。

我想用余下的篇幅来谈谈如何才能成为能够写出你需要写的那本书的那个人。我意识到,用我自己的作品和我自己从失败走向成功的经历来说事,我是冒着看上去在自我吹捧或过度自恋的嫌疑来谈论这个话题的。这并不是说作家为他自己最棒的作品感到自豪和花许多时间去审度他自己的生活有什么奇怪或不对的。但是难道他非得在大庭广众之中去谈论吗?长期以来,我会对此问做否定回答,可现在我的回答是肯定的,这也许很有可能招来某些对我人格的非议。

不过,不管怎么说我在这里要谈一谈《纠正》,讲述我变成这本书的作者的过程中所经历过的一些艰难险阻。我要预先指出,这些艰难险阻大多在于——我认为对浸淫于小说这个难题之中的作家们来说将总是如此——要去克服

羞耻感、愧疚感和忧郁感

。我还要指出,我做如下演讲时我会感受到新一轮的羞耻感。

©Eugeniusz Zak丨Idyll

二十世纪九十年代初,我当时的头等大事是要解除婚约。要去破除忠贞不渝的誓言和情感纽带对谁都不是件容易的事,而我娶的又是位作家就让事情变得更复杂了。我当初只是隐约意识到,要海誓山盟做结发夫妻,我俩年纪还太轻、经验尚不足,但我对文学的抱负和对爱情的理想占了上风。

我们是一九八二年秋天结的婚,当时我刚满二十三岁,我俩决计作为两人团队去协力创作文学杰作。我们计划要并肩合作一辈子。当时看来好像没有必要去准备一个后备计划,因为我太太是个天赋高、见识广的纽约人,看上去她是注定会成功的,大概远在我之前,而我知道我总是能照顾我自己的。因此我俩就这么开始写起小说来了,当我太太写的小说没能找到买主时,我俩都感到很惊讶和失望。当我写的长篇小说于一九八七年秋天找到了出版社时,我是既感到高兴又觉得非常非常内疚。

自打那以后我俩在一起无事可做,就开始各奔东西,跨越两个大陆周游多处城镇。不知怎地在周游期间我还设法创作并出版了第二部长篇小说。面对我自己已小有成就而我太太还在挣扎写她的第二部小说的事实,我把这一切都归咎于这个世道的不公正和不公平。我俩毕竟是一个团队的——是我们一起去应对这个世道——我作为丈夫的职责就是得相信支持我的太太。我因此对我自己的成就并不感到高兴,而是对这个世道充满了愤怒和不满之情。我的第二部长篇小说《强震》就是试图表达我们俩生活在这个令人失望的世道里的感受。

回顾过去,尽管我依然为那部小说自豪,我现在能够看出其结局是如何被我对婚姻一厢情愿的想法(被我的忠贞不渝)所扭曲的。可我太太她自己并不这么认为,那就让我更加内疚了。令我印象很深的是,有一回她声称,我从她灵魂里偷了点什么写就了那部小说。她还问过我,这个问题还算公道,为什么我笔下的女主人公老是被一枪毙命或是受了重伤。

一九九三年是我这辈子最倒霉的一年。我父亲病危,我太太和我钱财殆尽,而且我们俩变得越来越抑郁了。希望飞快致富,我就写了个电影剧本,讲的是一对年轻夫妇,非常像我们俩,开始一起入室行窃,几近与他人有外遇,但最终幸福地欢聚在永恒爱情的喜悦之中。此时,就连我都能看得出来我的作品被我对婚姻的忠诚扭曲了。但这并没有妨碍我筹划一部新小说《纠正》,讲的是一个像我一样的中西部年轻人替他太太受过、因谋杀罪被判二十年监禁的故事。

幸运的是,在我太太和我自己最终要去自杀或谋杀别人之前,现实出面干预了。这个现实是以几种形式出面的。一是我们不可否认地无法忍受再生活在一起了。二是我终于在婚姻以外结交了几位文学挚友。三是,也是最重要的一条,我们迫切需要钱。既然好莱坞对充斥着个人问题的剧本(而且跟《新抢钱夫妻》有致命的雷同之处)看上去不感兴趣,我被迫干起了记者的活儿,而不久《纽约时报》就派我就美国小说的严峻形势去写一篇杂志长文。为写这篇报道去做调研期间,我结识了包括唐·德里罗在内的几位为我尊崇的老作家,并开始认识到自己不只属于我和我太太的两人团队,同时也属于一个规模更大、依然生机勃勃的作者和读者社群。我发现,非常关键的是,我对这个社群也负有责任、也得尽忠。

一旦加在我婚姻上的那个密不透风的封条以这些形式被破除了之后,事情很快就了结了。一九九四年底,在纽约我们俩分居在各自的公寓里,终于过上了我们二十出头时大概就本该去过的单身生活。这本该是个让人开心、令人解脱的事,但我仍旧觉得噩梦般的愧疚。竭尽忠诚,尤其是对家庭尽忠,于我来说是个基础性的价值观念。终身不渝的忠贞一直让我生活富有意义。

我猜测,比较少为这种尽忠观念拖累的人,做起小说家来会比较轻松一些;但所有严肃文学作家都会在他们生命的某个时刻,在某种程度上,为做人处世和做好艺术之间的矛盾而纠结。只要我结婚有家,我写小说时,就会在技术层面上保持反自传文体(我的头两部小说就没有任何一个情节是从我实际生活里来的)、以围绕心智和社会问题去设计情节,来努力规避这种纠结。

©Eugeniusz Zak丨Bathing (Pastoral)

到了九十年代中期,我又回过头来继续创作《纠正》时,我仍在按照一个过于复杂的荒谬情节设计去写,那还是我安分守己地在我尽忠观念的框架内搞出来的构思。我有好多理由想去写一部宏大的社会小说,不过最重要的一点可能是我希望自己全知全能、人情世故无所不通,以此来逃避我个人生活的一塌糊涂。我继续尝试了一两年去写那部宏大的社会小说,但最终事情变得很明显,笔下一页页的文字越来越难以抵赖地显得虚伪荒谬,看来我非得变成一个不同的作者才能写出另一部小说。换句话说,我非得变成不同的人格才行。

首先要去掉的就是小说的主人公,一个三十五岁左右名叫安迪·阿勃伦特的男子。自打一开始构思起,他就是个主要角色,我想象他因他太太的谋杀罪替她受过蹲监狱,随后他又经历了无数次蜕变,最后变成了一个为美国联邦政府调查股票内幕交易案子的律师。我先是以第三人称去写他,然后又费尽心力用第一人称去写,结果完全失败。一路写来,我不时跟安迪·阿勃伦特请了长假撇下他不写,而惬意地去写另外两个角色伊妮德和艾尔弗雷德·兰伯特,这两位看上去不知是从哪里冒出来的,跟我父母也说不上不相像。讲述这两位的篇章在我笔下飞快地喷涌而出——跟绞尽脑汁去写安迪·阿勃伦特相比——毫不费力。因为安迪不是兰伯特夫妇的儿子,由于复杂的情节构思他也不可能是他们的儿子,我因而得去设计更加繁复的情节,试着把他的故事跟兰伯特夫妇联系起来。

虽然安迪不属于这本书现在看来很明显,可在当时根本就看不出来。在经历了我婚姻里非常糟糕的那几年之后,我对忧郁感和愧疚感的了解已经非常详尽和透彻,而安迪·阿勃伦特这个人物正是由他的忧郁感和愧疚感(尤其是在涉及女性的问题上,尤其是在涉及女性生物钟节律的问题上)来勾画的,所以如果我不利用自己辛辛苦苦得来的知识把他留在这本书内,在当时看来是不可思议的事情。仅剩的毛病是——正如我一遍又一遍地在我的小说笔记里记下的——我在他身上找不到任何幽默感。他这人既讨人厌又不自在,既冷漠又令人沮丧。有七个月时间,我几乎每天都在拼命要写出几页还能让我自己满意的安迪故事。随后,有两个月时间,我又在笔记里辗转纠结是否把他给去掉。那些月份里究竟我作何想何感现在已经记不清楚了,就像我流感过后对病痛的记忆一样。

我只知道最终让我下了决心把他去掉的理由是:一、我精疲力竭了,二、我自己已不再忧郁了,三、我对我太太抱有的愧疚感忽然减缓了。我依然怀有许多内疚,但我已和她足够疏远而能认清不是凡事都是我的错。再加上我那时刚爱上了一个年纪稍长于我的女人,尽管听上去有点荒唐,这让我觉得没给年近四十岁的太太生养孩子的机会这件事显得没那么恶劣了。我的新友从加州来纽约在我这儿待了一个星期,在那个极为幸福的一周行将结束的时候,我已准备承认安迪·阿勃伦特在这本书里无容身之地了。我在笔记本里给他画了个墓碑并借用《浮士德·悲剧第二部》里的那句“我们会救赎他的”给他作墓志铭。老实说我想当初引用“我们会救赎他的”这句话时并没意识到其内涵。不过现在就都讲得通了。

去掉了安迪,我就只剩下兰伯特夫妇和他们三个已成年的孩子了,先前他们一直在这部小说的边缘地带出没徘徊。为让故事能写得下去而对稿子做的那几番删减和缩写,我将跳过不讲了,只讲一下为了变成能写出这部小说的那个人,我至少在某种程度上非得去克服的另外两个障碍。

©Eugeniusz Zak丨Landscape with a Palace

第一个障碍就是羞耻感。我三十五岁左右的时候,对前十五年内我个人生活里做过的几乎所有事情都感到羞愧。我为结婚过早而羞愧,为我的内疚感而羞愧,为离婚以前那些年里我经历的那一番道德扭曲而羞愧,为我性生活经验不足而羞愧,为我长期与外界隔离而羞愧,为我有一个令人无法容忍、动辄妄下断言的母亲而羞愧,为我自己是个老受伤害、不知设防的人以及没能像德里罗或品钦那样以清高、自若、才华而高于他人之上而羞愧,为我在写一部看上去是想探究一个令人无法容忍的中西部母亲能否让全家团圆最后共度一次圣诞的书而羞愧。我原本想要写一部涉及当今重大时务的小说——结果却像约瑟夫·K那样心焦抓狂,他自己忙于打官司,而他的同事们都忙着往上爬,——我则深陷于我的纯真给我带来的羞耻感。

这种羞耻感大多都集中体现在奇普·兰伯特这个人物身上了。我整整花了一年的时间想要把他的故事搞顺当,到那一年结束时我手头有大约三十页还算能用的文字。我婚姻行将结束前有一小段时间里,我跟我教课时认识的一位年轻女子有过一段短暂恋情。她不是学生,也从来没听过我的课,而且要比奇普·兰伯特的女友更加温柔、更有耐心。但那是非常尴尬、不尽人意的一段情,我现在一想起来就会深感羞愧坐立不安,出于某种原因似乎有必要将其纳入到奇普的故事里去。问题是,每次我试图把他放到类似于我自己的处境里去写,他都会变得令我极其反感。为了把他的处境写得合理易懂,我一直试图给他编织一个跟我自己有些相似的背景故事,可我又禁不住痛恨我自己的纯真。

当我试图让奇普变得不那么天真、更加世故、性生活更有经验时,故事读起来似乎就不够诚实而且无趣。我是被安迪·阿勃伦特的幽灵搞得心神不定,也被伊恩·麦克尤恩早先写的两部小说《无辜者》和《陌生人的慰籍》长期所困扰,这两本书让我恶心到了看完就得去冲个热水澡的地步。这些是我不想去写又好像禁不住会去写的那些东西的样板。每次我屏气凝神数日写出一叠有关奇普的文字,到头来总是让我想去冲热水澡。那些文字开始还算风趣,很快就退化为对内心愧疚的告白了。似乎根本就没有办法把我自己稀奇古怪的经历转化为更为泛化的、颇为宽容的、饶有娱乐性的故事。

我拼命在写奇普·兰伯特的那一年里发生了许多事情,其中印象尤其深刻的是旁人对我说过的两句话。第一句是我母亲说的,当时我们已经知道她的日子不多了,那是我最后一次陪她的那个下午她对我说的话。当时《纽约客》周刊发表了《纠正》的一个片段,尽管我母亲——非常值得钦佩地——执意在她临终时日里不去读它,我决定向她坦白某些我一直没告诉过她的事情。那些并不是什么很阴暗得见不得人的事情——只不过是我想要向她解释,我为何没有按照她为我设想好了的方式去走我的人生路。我想要让她放心,尽管我的生活在她看来有些奇怪,她身后我还是不会有什么问题的。就像《纽约客》刊载的那一段故事里那样,最触动她心绪的是听到我告诉她,我老在夜间从我卧室窗户爬出去,还有我一向就很自信能成为作家,即使在我假装不想的时候也是如此。

到了那天下午晚些时候,她明确地让我知道,她一直在听、都听进去了。她点点头,用一种含糊概括的口吻说:“唔,你是个怪人。”这话部分地算是她尽了最大努力认可并原谅了我的人生选择。不过这句话以其含糊概括的口吻——几乎带有轻蔑的口气——主要是她以她自己的方式告诉我,我选择什么样的人生对她终于无所谓了。我的人生对我比对她更重要。眼下对她最重要的是她自己行将结束的生命。这是她最终给予我的礼物之一:一个不言明的教诲,让我不要太在乎她或任何其他人会怎么看我。我就该去做我自己,就像她临终时在做她自己那样。

另一个非常有用的意见是数月过后我的朋友大卫·明斯讲的,当时我在跟他抱怨奇普·兰伯特性生活阅历的问题实在让我抓狂。大卫是一个真正的艺术家,他最有见地的意见往往也是最晦涩、最诡秘的。针对羞耻感这个话题,他对我说:“你不能照直用直笔去写羞耻感,你得旁敲侧击去写才行。”我至今仍是无法给你解释清楚他用“照直”和“旁侧”这一对介词所表达的本意,但这话立马就让我清楚地意识到,伊恩·麦克尤恩早先的那两部小说就是照直用直笔去写羞耻感的例子,而对奇普·兰伯特这个人物我该做的是,摸索出某种把羞耻感纳入故事之内、但又不会被其覆灭的写法:也就是要找到某种写法、把羞耻感作为一个客体与其余的东西隔离开来,最好是把羞耻感当作一个喜剧对象来写,而不是任由它渗透并败坏每个句子。从这一点出发就不难去想象,奇普·兰伯特跟他学生调情时嗑的药,其主要功效是解除了他的羞耻感。我一旦得了这个主意,最终能对羞耻感报以戏谑的态度之后,我只花了几周时间就写完了涉及奇普的章节,一年内就完成了这部小说的其余内容。