郭平欣

(1918年7月7日——2010年1月30日)

,计算机技术管理专家。1974年以来,在长期管理实践中,为我国自主开发汉字信息处理系统工程、开拓微型计算机工业、推广计算机在国民经济中的应用作出了重要贡献。晚年致力于推进电子信息产业发展的重要软科学研究和实践活动。

郭平欣和王选

郭平欣,祖籍贵州省盘县。1918年7月7日生于湖北省汉口市。青少年时就读于上海、北平等城市的小学和中学,1935年开始参加抗日救亡学生运动。

“一二·九”学生运动时,接受了社会主义思潮和革命救国思想。1937年,抗日战争爆发,随家内迁大后方,考入昆明云南大学,1938年转至重庆中央大学化工系学习。1941年毕业,获工学学士学位,遂以工程师职业为掩护,在八路军驻重庆办事处青年组的领导下,进行革命活动。

1946

年,郭平欣放弃了去美国深造的机会,毅然奔赴延安,由李强介绍加入八路军。在陕甘宁边区工业局任工程师,承担了建设大型广播电台所需的高频馈电绝缘器件等研制任务。后调中央军委三局工作。

1948

年,随中共中央迁至河北省平山县后,奉命参加接管城市的组织准备

工作。天津、北平两市相继解放,郭平欣负责接管南京国民政府国防部联勤系统散落于这两地的通信器材和有关的附属工厂,并任管理这些工厂的总军事代表。1950年,他被调中央军委通信部任器材处副处长,担负为抗美援朝前线提供通信器材的研制与生产工作,著有劳绩。

1953

年,郭平欣随解放军代表团赴苏联,谈判技术引进事宜,随团受到斯大林接见。在承办的12个引进项目中,既有用以装备我军有关军兵种的电子设备,也有用来建设电子元器件工厂的成套设备与生产技术。

1955

年,郭平欣转业到二机部电信工业局(又称十局)任技术处处长,随之兼任新技术处处长。其后直到60年代初,在以下三方面作出了成绩:

一是结合引进项目的落实与产品试制,在局属范围内组织推广了100多项涉及元器件制造与整机装配的基础工艺与新工艺,包括组织制订系列工艺规程,进提高产品质量。

二是筹划并参与建成了分管掌握技术情报、标准化、环境试验和新工艺

开发职能的通用研究室所,参与专司电真空、元器件、雷达、通信、电子对抗、导航等新产品开发的专业研究所的筹划。

三是配合国家发展战略武器的需要,参与为弹载电子设备与地面测控系统的研(仿)制造点布厂的谋划和相应的技术管理工作。1963年,四机部成立,他被任命为元器件生产技术局副局长,专管元器件技术作,主持了从工业发达国家引进国内急需的新品种电子元件生产技术工作。

其间,令郭平欣深获教益的是,1956年他和王士光、罗沛霖一起参加由周恩来总理直接领导制订“十二年全国科学发展规划”。他还在由李强、范长江任组长的会议秘书组里承担情况汇总工作。有机会听到中央首长的指示与论述,使他对国家科技发展的全局加深了理解,综合分析能力也有很大提高。两位组长的言传身教,使他增长了才干。

其中,令郭平欣获得实践锻炼的是会议派他主持制订计算机专业发展规划的工作,在讨论中他积极参加了力主“以任务带学科”这个观点的阐析与宣传工作。周总理作出以计算机、半导体、无线电电子学和自动控制为“紧急措施”发展的决策。郭平欣从此和我国计算机事业联系在一起。在专业人才培养和103及104电子管计算机的仿制成功,都有他作为筹划者、指导者和参与者的智慧与辛劳。

1973

年1月,四机部召开计算机专业会议,肯定了研制系列化计算机的方针方向,随即组织实施100系列及200系列计算机的联合研制。下半年,郭平欣在文革后恢复工作,回到四机部任科技局副局长,分管中小型计算机的科技开发工作。1974年8月,在由钱学森主持的由国防科工委、中科院和四机部联合召开的全国计算机经验交流会议上,作为会议领导成员之一的郭平欣,在他的报告中进一步阐述了四机部关于发展系列机的一系列方针政策。提出系列机要最大限度地实现系统结构的部件化、通用化与标准化、统一高级语言,字符编码、指令格式,指令系统通道接口和中断系统,并呼吁重视外部设备的发展。在四机部系统内,郭平欣先后组织实施了1000和2000系列小型机的研制,1000系列开发出13个机型,连同原有系列,生产机器1000余台,使我国计算机工业初步形成了工业化规模。2000系列机从字长16位发展到32位的超级小型机,现已成为我国小型机的主流机种。

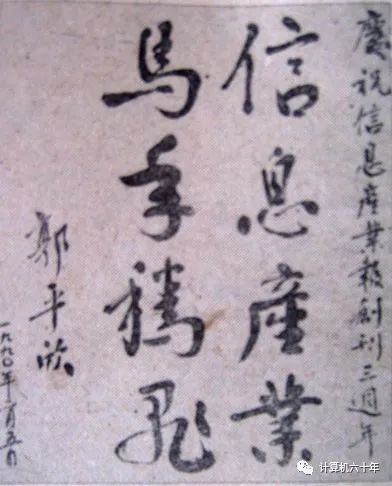

郭平欣在此职务上的另一成绩,是为国家谋划了由四机部牵头并由他亲自组织的汉字信息处理系统工程,并使之获得了极大的成功。

1976

年,四机部成立了主管计算机科技开发与生产的第三生产技术局,郭平欣出任局长主持全盘工作。他除了力使上述两项主要任务开花结果之外,还策划了向微型计算机进军的研究开发行动。

1979

年,国家计算机工业总局成立,郭平欣任副局长,分工主管科技与外事工作,还协助局长为中国建立融生产、科研、推广应用、人才培训、技术服务于一体的计算机产业,包括发展软件产业、信息服务业、建立地区性计算机公司,开展并加强国际间技术合作等,是他在这时期着力之所在。

1982

年5月,依国务院的决定,国家计算机工业总局并入电子工业部,成为该部计算机工业管理局。郭平欣改任该局顾问。

1985

年,担任主持软科学研究的电子部计算机科技委主任,直到1990年离休。离休之后,仍作出了富有指导意义或有重要参考价值的贡献。

郭平欣是教授级高级工程师,长期担任北京大学兼职教授。

1978

年被中法两国政府任命为中法工业合作委员会中方主席。由于在促进双方在电子与信息工业的合作上成绩突出,1982年荣获法国政府授予的“法兰西共和国工业荣誉奖”。

1979

年代表中国电子学会参加国际信息处理联合会(IFP)并当选理事,1982年至1990年连任两届常务理事兼组织委员会主席,其间曾应邀到法国巴黎大学,澳大利亚沃尤岗大学,新加坡作学术演讲。先后9次接受过日本、新加坡和港台地区记者访问。1986年在第十届世界计算机大会上被授予世界计算机科技奖“银环奖”。是迄今华人中唯一获奖者。还在第二届东南亚计算机大会上获得金质荣誉奖。

郭平欣曾任中国电子学会第一、三届理事会理事,第二届理事会常务理事,是中国计算机学会、中国医药信息学会、中国继续工程教育学会、中国信息产业商会等组织的创建者和主要领导成员之一。目前,仍任中国信息产业商会会长。

促进汉字信息处理告别铅与火时代

汉字信息处理系统工程(简称748工程)是一项高技术的系统工程。该处理系统能将各种字形字体的汉字,通过计算机的控制,自动选字、编辑、存储、排版、输出、印刷。还能通信,远程传版,建立文件库,提供检索。郭平欣的重要贡献是推进激光一电子汉字照排技术,使汉字印刷进入告别铅与火时代。

70年代初期,我国同工业发达国家原已缩短的科技差距,由于“文革”干扰,又明显拉大。1972年8月,周恩来总理在听取了关于发展计算机工业与技术的汇报后,作出了“要广泛发展计算机应用”的指示,业内普遍认为,要在我国推广应用计算机,应先解决汉字输入问题。郭平欣积极推动这一主张。他认为汉字是一种表象文字,源远流长,很是独特,不能指望别国来解决,应该自己动手,这是历史使命。在他付出时间与精力,对国内外进行调研后,得出了汉字信息处理技术可在精密照排、情报检索和通用字处理与通信这三个领域获得应用的初步设想,并据以提出了使之构成一个完整的系统工程的主张。

他的这一大胆而极富新意的科学设想,最后获得了四机部王诤部长的肯定,在四机部策动下,一机部、中科院、新华通讯社、国家出版事业管理局和四机部共同作为发起单位,于1974年8月联名具文报告国家计委和国务院,为汉字信息处理系统工程申请立项。郭平欣还专为此事造访了国家计委,分别向余秋里主任和顾明副主任阐明此项工程对于发展国民经济的重要意义。

同年9月,在国家计委的支持下,此项工程被列入国家科学技术发展计划。时任政协副主席、长期主持文字改革工作的胡愈之亦甚为支持。工程领导小组由五个发起单位各派一名代表组成四机部为牵头单位。郭平欣作为四机部代表参加了领导小组并兼任办公室主任,从此担负起了事实上的工程总指挥与总设计师的重任。此后,举凡总体框架订立、系统论证、分系统立项,分项目单位的选择、方案优化、部门间协调、经费申请、中间试验、进度安排等,郭平欣无不亲自运筹,甚至参与进去,艰辛备尝。

在这项工程的组织实施期间,由于所遵循的是计划经济模式,经费来源较有保证,但要求把各分项任务按组织系统分配给所属单位。无庸讳言,这种传统方法不利于从全国范围内调动或物色最佳的科技开发力量。郭平欣有鉴于此,在选择分课题的开发单位上作了一些有悖于此的尝试——在全国范围内择优。与此项工程发起单位无隶属关系的北京大学和杭州通信设备厂被选为两个重要分项目的研制主力,颇能说明这一点。

激光照排即精密照排系统是整个工程成败的关键。它的核心与难点是为数字化了的汉字信息建立可由计算机随意调用的汉字字形库一存储大量汉字字形及其它有关文字符号的精密点阵数据库。它在当时是一项无先例可循的大型软件工程。当时的技术条件难以实现。郭平欣了解到北京大学青年教师王选有创新设想,遂提出了11个最能体现笔划结构特征的汉字,要求于45天后观看计算机演示结果。王选等作出的此项模拟试验及拟于深化的设想,显示出了有望取得成功的潜力。

郭平欣在征得刘寅副部长同意后,毅然确定北京大学为激光照排系统的研制单位,并议定由王选负责此分系统的总体设计和照排控制器的研制任务。

邮电部杭州通信设备厂被选定为激光照排输出设备的设计单位,在于此厂已在生产高分辨率报纸传真机上显示出技术优势,如果使之引入激光等新技术并在设计上加以更新与改进,很有可能使其输出质量与输出速度达到日后激光照排所要求的水平。

后来的事实证明项目抉择正确,也体现了郭平欣慧眼识才的能力和敢于承担风险的胆识。使这项工程研制任务获得成功的另一重要因素,是领导小组为之确定的指导思想:开发目标起点要高,主持研制者要有超前意识,务使在若干年后投产的产品仍然处于技术领先水平;各部门要大力协作联合攻关;充分利用已有成果不作无效重复,并要有所创新,以缩短研制周期和节约投资。支持王选等关于使照排系统从光机式,全电子式,直接跃入第四代激光式的建议,以及吸收国外同行在汉字处理上不成功的教训,另辟蹊径,制订汉字编码标准及点阵规范等等安排,颇能说明郭平欣在决策上的果敢。

1980

年,此项激光照排系统获得了印出样书的阶段性成果。

1985

年5月,国家验收了新华通讯社激光照排中间试验工程,并在当年获得国家经委对该项工程的表彰,主持该项工程的郭平欣个人亦被授予荣誉证书。

1987

年12月经济日报社的计算机激光照排系统工程通过了国家验收。汉字信息处理系统工程中另两个子系统——情报检索系统和文字处理与通信系统的研制,差不多亦在此期间达到了预定的目标,并分别在国内不少文献中心和办

公室自动化系统中获得成功的应用。此后,由这项工程成果产生的社会效益与经济效益甚为国人所瞩目,并获得了国家经贸委领导赋予的“利用高新技术改造传统产业的典范”的美誉。

更为宝贵的是这项系统工程的研制成功,为我国开创了计算机处理中文(不仅是汉字)信息的新纪元,在拼搏奉献精神哺育下,造就了一批勇攀技术高峰和敢向世界先进水平冲刺的电子印刷技术专业人才,引发了印刷行业向铅与火作业方式告别的技术革命,带动了基于计算机和“光—机—电技术”且富含语言学研究成果的印刷出版业的大发展。真可谓功在国家,利在世人,饮誉世界。主持工程开发全过程的郭平欣,在宏观决策与微观参与上闪耀出来的智慧和付出的辛劳,不少当年和他合作共事的同辈人,以及许多受过他师长般教诲和指导的科技人员,至今仍能娓娓道来。

在开拓我国微型计算机事业上著有成绩

1971

年,美国英特尔(lnte)公司推出了 Intel4004微处理器,这是世界上最早出现的4位微处理器,标志着计算机世界进入了个崭新的里程,1974年,郭平欣参与一项国家工程的讨论,认为其中有待开发的一种控制器很有这一新技术用武之地,遂出面组织有清华大学、安徽无线电厂、四机部六所参加的联合设计组,参照 Intel8008体系结构为主要内容的DJS-050微机的研制。当时,我国尚处于国外封锁状态,清华大学的研制人员开发出了由中小规模集成电路组成的配套器件(共15种40片),两年后,联合设计组在安微无线电厂拼装出了科研样机。

1977

年4月,在郭平欣的建议下,四机部和中国科学院联合在合肥召开了由钱三强和郭平欣共同主持的全国微型机专业会议。由郭平欣作了如何深化此项研制任务的报告。他提出要统筹规划、大力协同搞结合、采用新技术、软硬件并进、应用先行、发展外部设备、采用标准接口、加强基础技术研究等八项技术政策措施。

事实表明,这次会议的承前启后作用,为我国微机工业奠定了良好的技术基础。

郭平欣还为之组织了目标明确和兼起集体办公作用的专业会议。例如,在专为解决集中设计050与060微机及其软件问题,而分别于1977年10月(湖南湘潭)和1978年3月(安徽合肥)召开的专业会议上,郭平欣关于软件与硬件结合、器件与整机结合、系统软件与支撑软件等技术方案的选取,以及有关技术政策的讲话,对于这两种系列微机的研制工作的健康发展起到了重要的推动作用。在1978年3月的专业会议上,他还以自己追踪技术分析所得,预见微机多机系统是今后计算机技术发展的重要方向问题在会上进行了讨论。

1980

年8月,郭平欣在大连召开的专业会议上,提出并决策了使我国微机产业加快发展的几个重大问题。一是狠抓大规模集成电路的开发,力图跟上国际步伐;二是把微机的推广应用当作大事去抓;三是系统软件以移植为主,应用软件应采取多种途径的开发方式。此后,他又把建立中国微机产业的着重点移到贯彻以应用促发展、开展国际间合作和如何与国际水平接轨的政策轨道上去。为使这个进程不断向前,郭平欣在退居二线之后,仍为之尽力不止。

在70年代到80年代初,DJS-050、DJS-060两种系列微机陆续开发成功。这是郭平欣在我国微机发展初期殚精竭虑,用三年左右时间,亲自主持和策划了5次全国性的专业会议取得的积极成果。

另一重大成果是,为我国培育了一支技艺精湛的技术队伍;设计、测试和分析芯片的微电子技术人才;研究开发微机和基于微机的计算机体系结构人才;推广微机应用开发的人才,特别是软件开发人才。又一成果是提出了若干现已为人们共识的技术政策。这些,如今都已不足为奇,但循着我国微机技术的发展踪迹,郭平欣作为开拓者留下的足迹,凡是洞知其中艰辛的人是不会忘怀的。

软科学研究卓有成效

郭平欣全身心地投入软科学研究,始于1983年退居二线之时,自那时以来,他即以计算机工业管理局顾问、电子计算机科技委主任和多种重要学术职务的身分,利用在科学技术、工业经济和行政管理上长期积累的丰富知识与经验,扬其驾驭多种语言之长,围绕为发展中国电子信息产业献计献策这个大目标,展开

了多层次的探索与研究。

仅见诸文字的成果,包括由他完成的论文与专著,和与他人合著或由他主编的书籍或论文集,以及在刊物上零星发表的约有200万字,不下百篇。

概括起来大致有如下几个方面:

1.

计算机产业发展模式的研究成果

1983

年,受托主持开展计算机工业结构和发展政策这个课题研究时,在先后由他主编或撰写成功的《中国计算机发展卅年》《2000年计算机发展与展望》《各国计算机发展政策汇编》和《国内外计算机发展水平与动向》等。

1986

年4月,国务院有关领导接见电子部部分专家时提出了要对计算机产业模式进行研究的课题。郭平欣一方面组织有关专家编出《世界各国计算机政策发展》之类的文集,另一方面通过调查和深化以前的研究成果,先后撰述了专供决策部门参考的《本世纪计算机科学技术发展趋势》《我国大中型机发展政策》《计算机发展政策意见》等文章。他的关于中国计算机产业发展模式的结论性见解:“有限目标,微小为主,以用立业,软硬结合,加强应用的二次开发,量财而行,尽力而为”,不仅得到散见于上述文集与著述中有关论据与论点的支持,而且还可从中国计算机工业发展过程中得与失的经验教训中得到印证他的以史为鉴,以国情为本和寓个人识见于群众智慧之中的研究方法亦颇足为法。

2.

宏扬信息资源学说

把信息作为人类社会的一种重要资源的说法,是1978年由世界著名科学家和社会活动家在罗马聚会来讨论未来社会问题的“罗马俱乐部会议”(报界的称谓)首次加以议论的一个命题。1979年由法国总统德斯坦主持的国际信息化会议(巴黎)再次议及了这个问题。参加过这两个会议的郭平欣认为这是一种很值得提倡和加以深入研究的学说,对计算机的推广应用也很有意义。他随之开始了侧重宏观层面的定性研究。自1984年以来,先后发表了《信息与信息资源》《信息与决策》《信息与知识》《信息与信息科学技术》《信息经济与物资经济》《开发信息资源,为现代化服务》等论文。其中《信息与信息资源》是在1984年由国家科委组织的“新技术革命

讨论会”上宣读。

他在此文中把信息与物质、能源并列为人类赖以生存、发展的三大资源之一,并应加以重点发展的论点,后来为许多专家和社会活动家所共识。他

在这些论文中的主要观点,概括起来有:

①信息之所以能被作为现代化社会的一种重要资源,在于正在迅速发展的

科学技术为之提供了易于生成或复制、采集、转换、传送和读出的手段;农林牧渔等可再生资源和矿物等非可再生资源的合理配置与有效利用,有赖于对信息资源的认识与巧用。

②现代社会的一切事业若不能及时掌握信息,很难高效的运作;新技术革命之所以能大范围地促进经济的增长,依赖信息的流布。

③1987年,郭平欣在国家科委召开的信息讨论会上宣读的论文《低技术经济能够实现现代化吗?》中,还针对原苏联和东欧各社会主义国家继续奉行不思变革的经济运作模式的情况,作出了经济长期停滞不前可能引发政治问题的预言。他的这篇论文经上海《世界经济导报》发表后,在社会上引起了反响。

3.

著作

郭平欣独著或与人合作编著了4种科技图书。他和张淞芝合编的基于广义信息论和汉字信息理论研究心得的《汉字信息处理技术》,由于不乏创见,自国防工业出版社于1985年印行后,颇得好评。他独著的《计算机发展与展望》由光明日报出版社于1986年印行后,香港出版的《明报》曾为之连续发表了7篇书评。其余两本《中国计算机工业概览》和《电子计算机外部设备原理》,均是和他人合作编著的,已先后于1985和1986年由电子工业出版社印行。

4.

其它

①

1984

年,在由中共中央组织部、劳动人事部、国家科委等组织的“迎接新的技术革命报告会”上宣讲的“微电子技术与电子计算机技术的发展前景”经整理后列入湖南科学技术出版社出版的《新技术革命知识讲座》文集,国家出版局授予科学出版特别荣誉奖。

②

1985

年,在由中央军委组织的在京三军高级指挥员新技术讲座上主讲了“电子技术装备在未来战争中的作用”,90年代海湾战争中的武器配设、攻防模式和态势,相当程度地印证他当时给出的构思的科学性。

③

1994

年他为《纪念748工程20周年论文集》撰写的“纪念汉字信息处理

系统工程廿年”,使后来者得以窥知得之不易的这项工程的重大贡献。

郭平欣以大学化学工程系工学学士的底子,而成长为在发展我国电子信息产业上卓有成效和颇有贡献的专家,除了早年投身革命、建立了为人民服务的人生观,并在长期工作实践中勇于任事、善于在参与宏观决策和微观运作中不断更新观念、增长开拓进取才干之外,还在于有着对知识孜孜以求的勤奋好学精神。他的电子学技术是在干一行爱一行中学到手的。他娴熟地驾驭英、德两种文字语言的能力是对学生时代课本知识的升华,俄文是出国到莫斯科时学得的,日文是在“文革”期间受“审查”时学到手的。他之所以每学均有所成,还在于又“学”又“问”。他常与请教他的同事说,“学问”来自勤学巧问。他还强调只要善于利用机会向比自己懂得多的人提问求教,随处都能找到增长自己知识与才干的机会。他的这种治学态度实际上也代表了他的治业态度,值得效法。

(原载《中国科学技术专家传略-电子信息科技卷2》

本文有删节)

简历

1918

年7月7日出生干湖北省汉口市

1937-1938

年云南大学学习

1938-1941

年中央大学化工系学习,获工学学士学位

1941-1946

年任重庆国民政府资源委员会化学工程师,在八路军驻重庆办事处青年组从事革命活动

1946-1947

年任陕甘宁边区工业局(军工局)工程师

1947-1948

年任中央军委三局工程师

1948-1950

年接管平津地区国民党军队联勤系统的电信器材及附属工厂,并任总军代表。

1950-1955

年任中央军委通信部器材处副处长

1955-1963

年任二机部十局技术处处长,后兼任新技术处处长

1963-1973

年任第四机械工业部元器件生产技术局副局长

1974-1976

年任第四机械工业部科技局副局长。

1976-1979

年任第四机械工业部第三生产技术局局长

1979-1982

年任国家计算机工业总局副局长,觉组成员

1982

年国家计算机工业总局并入电子工业部,任计算机工业管理局副局长。

1983-1989

年任电子工业部计算机工业管理局顾问。任电子部计算机科技委员会主任。

1990

年离休,

2010年1月30日逝世。

公众号《计算机六十年》文章推荐:

西军电的专业和前两台计算机

吴立人院长受命创建成都电讯工程学院

北京航空学院计算机从专业到系

“

漫谈计算机

”

和吴几康先生

赵忠尧先生和近代物理所

北大计算机创始人张世龙的沉浮

许孔时:温文儒雅,博闻强记

跨洋寻觅周寿宪的人生数据

第一台计算机和张梓昌

莫根生:一位百岁老人的计算机历程

康继昌让计算机上天飞翔

乌家培:见证计算机和信息经济

张绮霞:目光清澈的女程序员

哈工大计算机专业50年庆典的价值

中国信息化是何时开始的?

在华罗庚家里作出的决定

从原子弹到计算机的华罗庚

钱学森举足轻重的发言决策计算机

做计算机靠苏联还是自己动手?

中国人是什么时候知道计算机的?

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机和全国军工企业质量整顿

向集成电路计算机进军的回顾

外部设备因用户需求才有系统地位

薛暮桥的统计机械化和自动化

中国计算数学的起步

电话专业为计算机事业挑大梁

胡建平:

不断创新的计算机人生

长途迁徙历经磨难的几个计算机专业

中国重点高校计算机专业的起源

新中国赴苏公派计算机留学生

计算机训练班堪比黄埔,开创教育新模式

谁是最先填报计算机志愿的人?

感恩科大:计算数学的航空岁月

人民大学:开创信息专业先河

靳进善:工农兵结缘计算机

培育计算机人才训练班建奇功

最早与计算机合影的中国人

在系列机上自主开发数据库

中科院早期人事工资趣谈

在华罗庚家里作出的决定

中科院计算技术研究所筹委会隆重成立

第一个计算机组在物理所

酒仙桥电子基地拔地而起

东西南北和上天的计算技术研究所

北京理工大学计算机创业前后

杭州将建设亚洲第一座计算机博物馆

软件技术:从研究室争论研究所

上海交通大学计算机专业的“运动战”

计算机事业的开拓者——王正

为十二大计票的宽行汉字针型打印机

15所与防空指挥自动化系统

周恩来与新中国的恶性肿瘤防治调查(摘录)

计算机技术情报的编辑出版记载着产业进程

哈军工研制441-B

Ⅲ

:

任连仲口述

兵器试验中心数字弹道的传奇

打算盘的士兵和向计算机的过渡

胡守仁:

一辈子当兵(雷达\计算机)

国防工业老战士——李庄

在系列计算机上自主开发数据库

最早与计算机合影的中国人

国家荣誉:

康鹏电路和“发明证书

电信“可视图文”生不逢时

昙花一现的“图文电视”

纪念“天降大任”的虞浦帆先生

兵器试验中心数字弹道的传奇