芊芊小时候是个挺懂事的孩子。自己做错事了,会承认错误,还会自己弥补,有时候还会跑来跟我道歉。

后来越大越叛逆了,经常是她自己明明做错了,不承认不说还总有理,能找一堆借口“证明”与自己无关。我要是说她说多了,还得跟我顶几句嘴。

正在我感叹以前的芊芊哪去了的时候,我看了一位美国教育学家的观点,让我开始反思了。

她说,唠叨是一种变相的批评。关键言语之间,会不自觉的夹带一些消极、攻击的评价。所以,孩子才会用借口当做保护自己的盾牌。

这让我突然想起我妈来了。她的唠叨阀门一开,听多了真挺头疼的

我一开始也会各种找辙还击。后来老说老说,我干脆就沉默了。

我一开始也会各种找辙还击。后来老说老说,我干脆就沉默了。

再看看我自己也好不到哪去。每天翻来覆去“为你好”的碎碎念,也许就是芊芊爱找借口的罪魁祸首。

以前芊芊不听话的时候,我确实爱唠叨。潜意识里想用唠叨给芊芊“洗脑”,让她赶紧听话。这肯定比费神想办法让她主动听话要容易得多。

可往往唠叨一开始,聚焦的点就变味了。不是对各种不听话的指责,就是隐晦的恐吓。一来二去,就成了恶性循环。

想到这一层,我就想不如干脆跳过这段,

直接关注在要解决的问题

上。

我发现这种时候,只要正常

表达出所见、所听的事实

,芊芊很大程度上,会跟我一起把关注点也放在事情本身上。

然后,我发现,我会自然而然的不再去关注责任在哪一方,而是会关注她自己真正的原因是什么。也就不会再钻进情绪的牛脚尖了。

知道背后的真正原因

,我再去解决起来,真的顺利很多。不光芊芊觉得自己是被理解了,而且,她担忧的点我帮她弄清楚,安心以后,她就没有不听话的理由了。

以前“总有理”的芊芊,现在也能不跟我对着干。问题能快速解决,我俩冲突的次数都大大降低了。

所以今天,我会结合一些芊芊平时生活里的小事,把我这些平时能用得起来的方法,给妞们分享出来。我自己先迈出积极的一步,芊芊也在发生积极的变化。

一、孩子爱找借口,是一种防御机制。我们应该如何引导应对呢?

我仔细想了想,平时最喜欢唠叨芊芊的话。是出于关心没错,但是说出来总免不了有些夹枪带棒的意味。这种责怪太隐蔽了,我经常说顺嘴了都不觉得。

比如早上她起晚了,头发乱糟糟衣服也没穿好,我心烦意乱之下,就会唠叨她:你看看你头发,跟鸡窝一样,赶紧梳梳。一会儿怎么出门。

这些话,对于有辨别能力的大人来说,当然不会认真。可对于没有分辨能力的孩子来说,这里面确实有些隐蔽的批评、贬损的意思。

芊芊有时候对负面的评价,还会自我放大。时间一长,她的自我保护机制就开启了,通过“与我无关”找借口,远离这种让她感到不舒服的唠叨。

想到了这一层,我就把关注点从她身上移开,转而关注事情本身了。

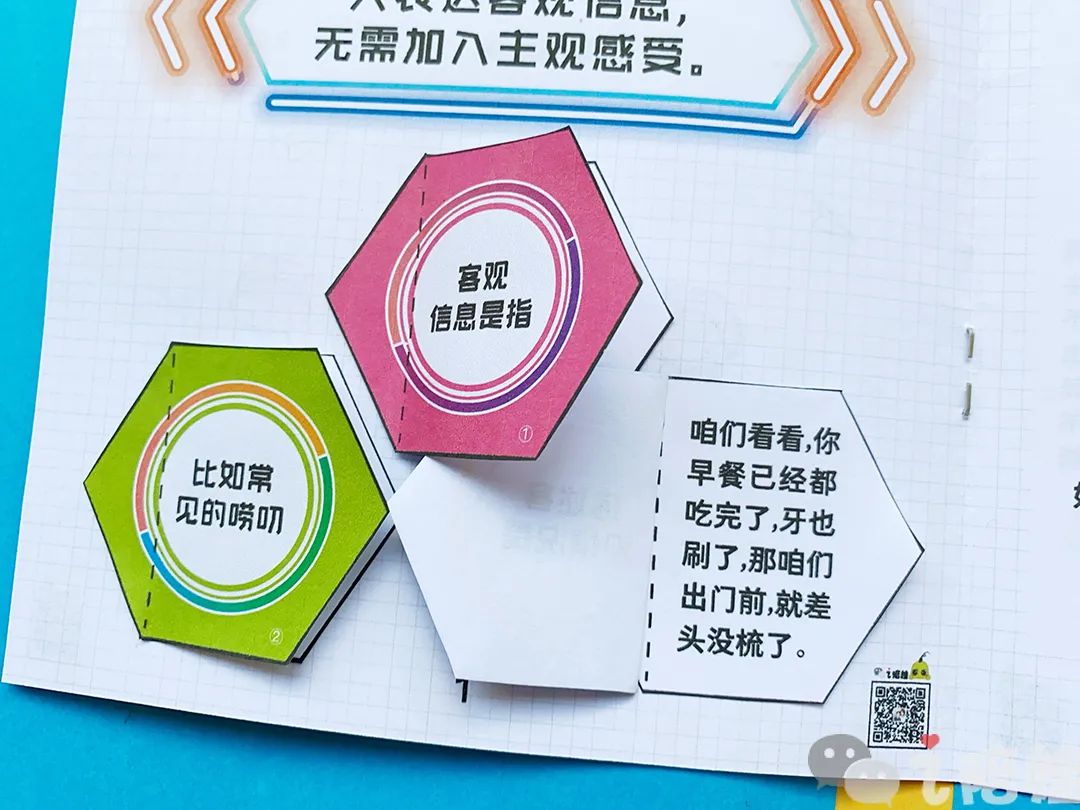

我的方法非常简单,只需要

表达客观信息就行

,不添加自己的主观感受。

所以,凡是那些我

看到的景象

、

听到的信息

,以及

应该要去完成的一些流程

等,都是我现在最主要的沟通方向。

比如说她头发乱,我的目的只是想让她把头发梳好。那么我就不去点评对她头发的看法,我只要陈述事实就行了。

我当时是这么说的:芊芊,咱们看看啊,早餐已经吃完了,牙咱们也刷了,衣服也穿好了。那出门穿鞋前,咱就差梳头了。

芊芊吃着最后一口早点,跟我说,她马上就吃完,然后让我帮她梳头。

自从那次沟通成功以后,我俩早上少了很多斗嘴和情绪爆发。

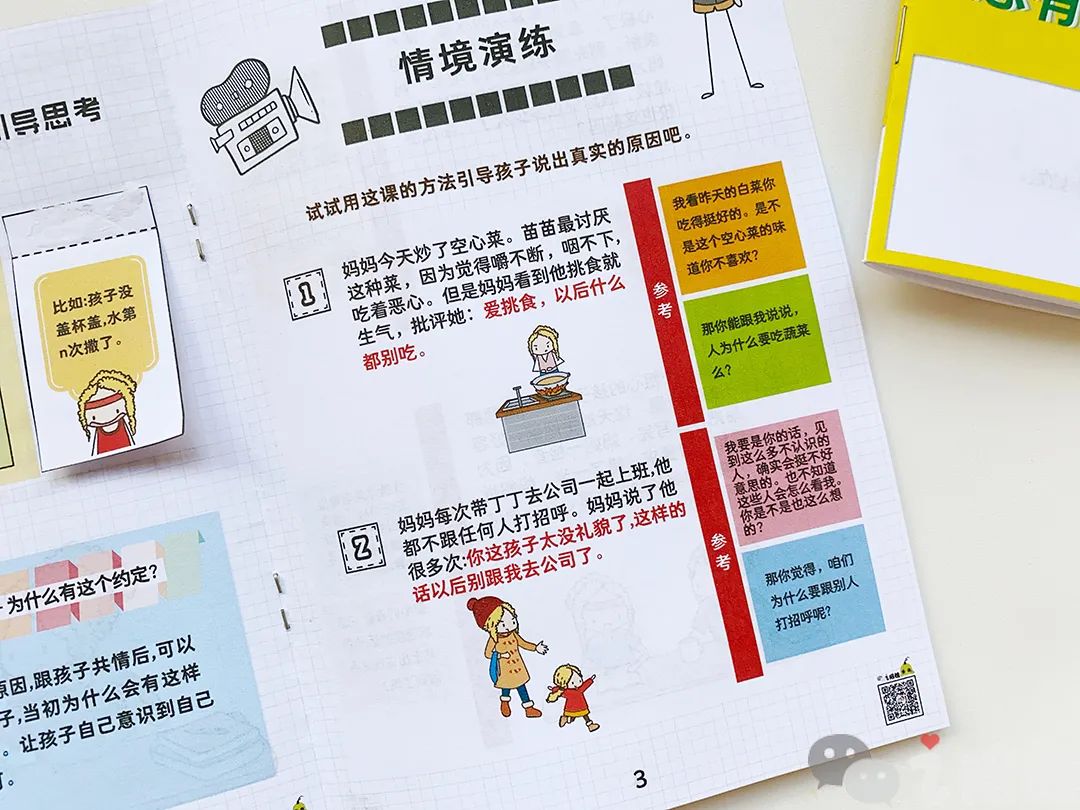

我后来在几个小事里也都这么如法炮制过,比如晚上要洗漱了,找各种说辞不收拾玩具;明明自己没盖杯盖把水弄撒了,还不承认:挑食严重把责任推在别人身上...... 我都给整理出来了。

没事我自己会经常翻看、练习,提醒自己--少点唠叨,多看事情本身。

我发现,芊芊有时候的“不听话”是有她自己考虑的。这个,还是我在她小时候的一次家庭聚会上发现的。

那次我们全家聚餐是个大桌,中间带玻璃转盘的那种。芊芊喜欢玩那个转盘,我怕出危险,就提醒了她好几次。

本来她都老实坐了半天了,突然起身又开始转,我就急了,开始了我的唠叨式批评。结果,她很委屈又大声的还击说道:我在帮奶奶转,她想夹那个菜,够不着。

回到她找借口这件事上,我也把这个思路搬过来了,发现对解决问题很有帮助。

不过,一开始我直接问她原因的时候,她总吭吭唧唧,不知道是说不出来,还是不敢说。我要是问多了,她觉得有压力,就跑开了。问题等于还没解决。

后来我发现引导她说出真实想法,有一招儿很管用,就是

共情猜问

。

我会先换位去想,如果我是她,我为什么会这么做这么说。就算答案猜得不对,她能感受到自己被理解了,就更乐意去说出自己的真实想法。

比如有次接她放学回家,路上一直在念叨跟同学那听说的一款新游戏,如何如何好玩。

结果,到家以后,数学作业错得一塌糊涂。明显是马虎没审题。而原因我已经猜到了。

于是,这次我没念叨她多么多么马虎,而是用我猜测到的原因说:确实是,换做是我都想试试你同学说的那个游戏了,听着就有意思。我估计我也会连题都顾不上好好看了。

芊芊明显被我说中了,但看我没把矛头指向她,就没急着给自己找借口辩驳。反而挺快就接受自己马虎的问题,跟我说,她以为作业的题目要求跟上课老师的要求一样呢,所以就没仔细看。然后,老实把题改完去玩游戏了。

这么一看,她不是单纯为了玩游戏赶作业做错,这个想法也不是不合理。

我后来把这招儿用活了,解决了很多小问题。我还给整理成了小案例,做个回顾总结。

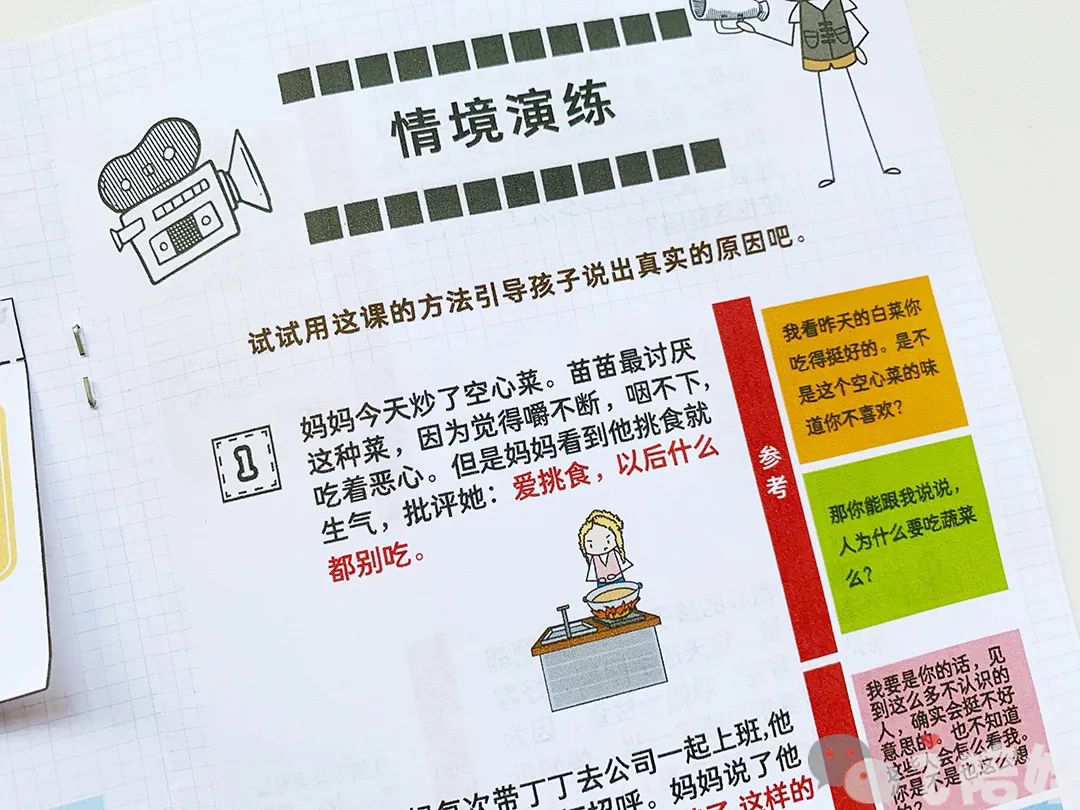

比如芊芊小时候特别挑食,蔬菜她几乎都不爱吃。我一说她挑食,不长个。她还理直气壮,说xx太难吃,要么就说我做得不好。反正,有一堆不吃的理由。

然后,我试着站在她的角度跟她说:空心菜确实吃起来很奇怪。感觉总咬不断,口感也干干的,不怎么好吃。

芊芊发现终于有人跟她一样了,马上跟我一起吐槽起空心菜的不是来。然后,我顺水推舟的推荐了菠菜。后来,菠菜成了芊芊可以接受的为数不多的绿叶菜。

看,至少她能接受一种蔬菜了。这对我来说就是成功的一步了

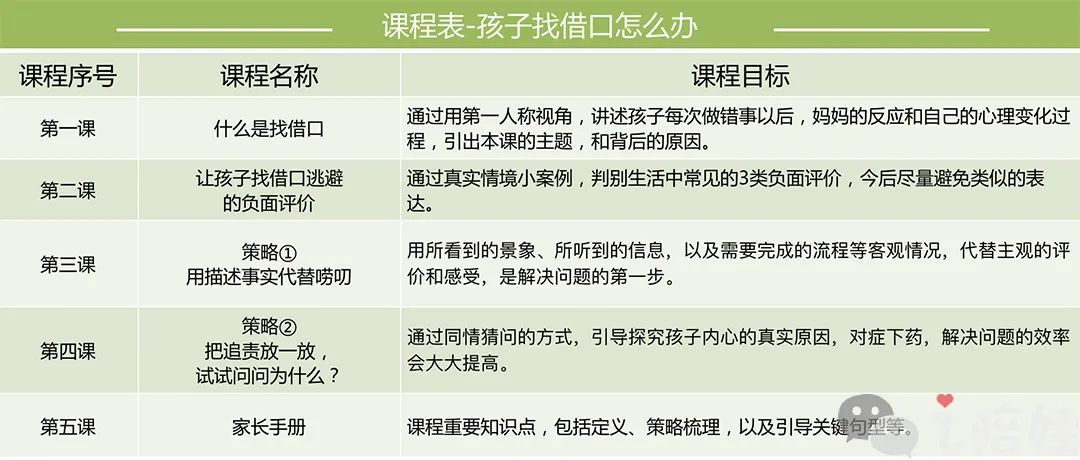

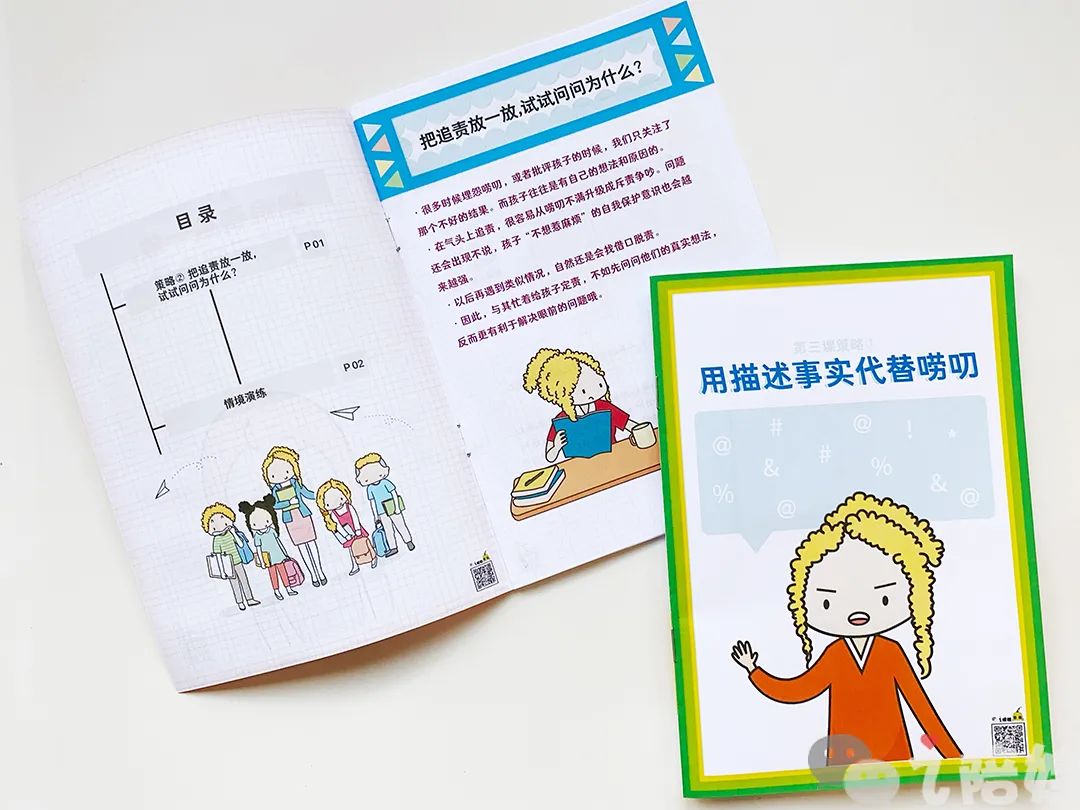

①本课一共5小课,是给家长准备的

前4课

是定义讲解、策略的具体使用,以及各种真实情境的案例演练。

最后1课

是家长手册,是给妞随手翻看课程主要内容的。有本课的主要定义和策略提炼,以及关键句型提示。

课程表看不清的话,戳上图↑,可以缩放看哈。

③下面把每课主要内容和形式给大家一一说下哈

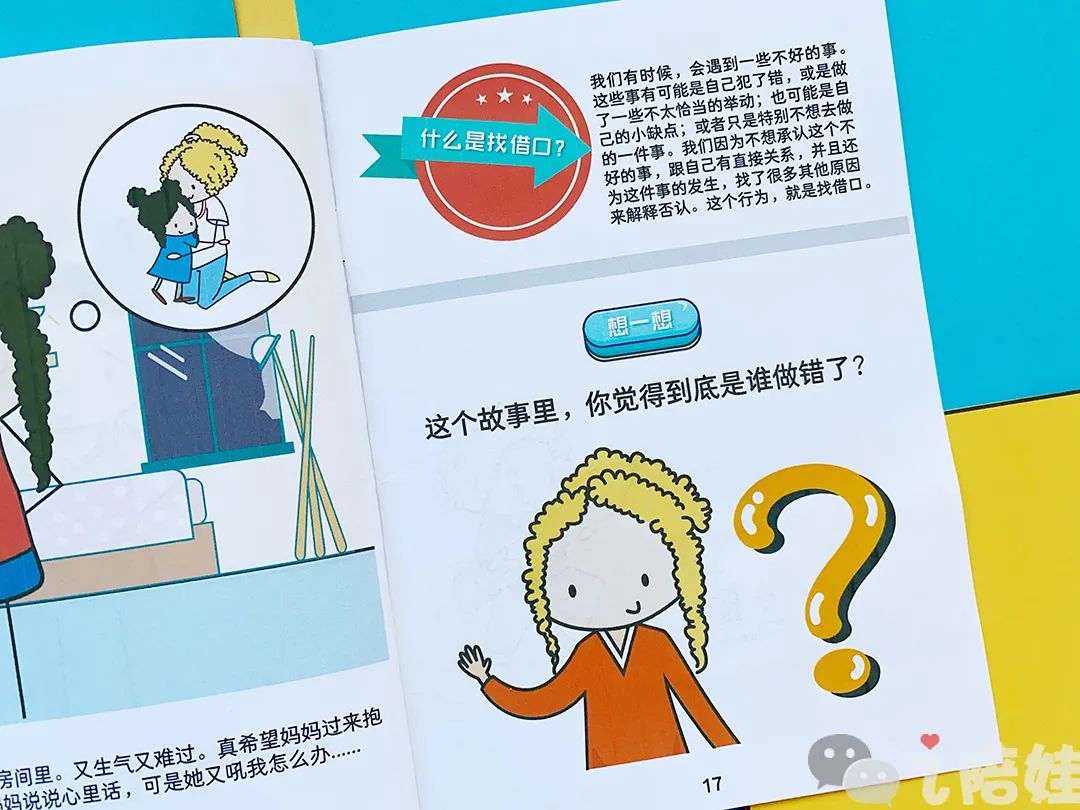

第1课:

小故事 《"总有理"小姐的自白》

课程形式:

1本小书

主要内容:

用孩子的第一人称视角,来说说自己每次做错事以后,妈妈的反应和自己的心理变化过程。

这回的故事,妞可以带着孩子一起来读。因为用了孩子的第一人称视角,讲述了一个叫欣欣的小女孩,每次做错事以后,妈妈的一系列的反应升级,和她自己的心理变化过程。

这个故事读完以后,妞可以给孩子解释一下,什么是我们平时说他们的“找借口”。

然后,和孩子一起来想想,欣欣身上的问题,到底是谁的错呢?带着这个问题继续下一课,很快就能找到答案了。

课程形式:

1套情境分类游戏

主要内容:

通过12个真实情境小案例,判别生活中常见的3类负面评价,规避类似的表达。

一位教育学家说过:孩子找借口,其实是一种自我防御。

再平常的问话,一旦透出了针锋相对的意味,孩子也能感受到。他们慢慢的,就举起“借口”这个盾牌来保护自己了。

我后来反思的时候发现,生活中最常见的唠叨,无外乎有三类:

这是一个程度递增的过程。能对这3类负面评价做个辨识,以后尽量不说类似的话,对重建孩子对我们的信任会很有帮助。

这块儿我搜集了几个我和芊芊,还有身边朋友的一些真实案例,给做成了分类小游戏。边演练,边给自己敲个警钟。

像我前面说芊芊头发像鸡窝的,就是典型的无心唠叨了。我闺蜜说她闺女不收拾玩具的:

跟你说多少回了,用完的东西先放回去再拿新的。下次不收的我一律扔掉。

这种就已经不是简单的严肃批评了,而是在斥责了。我就把这个案例卡片,放到第三类-失控斥责这栏里了。

第3课和第4课是2个核心策略:

① 用描述事实代替唠叨

② 把追责放一放,试试问问为什么?

课程形式:

2本小书

主要内容:

第3、4课在文章最开始跟妞们已经分享过了,是2个具体策略,当孩子找借口的时候,我们家长可以做出的一些积极反应。妞到时候用里面配套的实景案例多演练找感觉,这就不多展开说了哈。

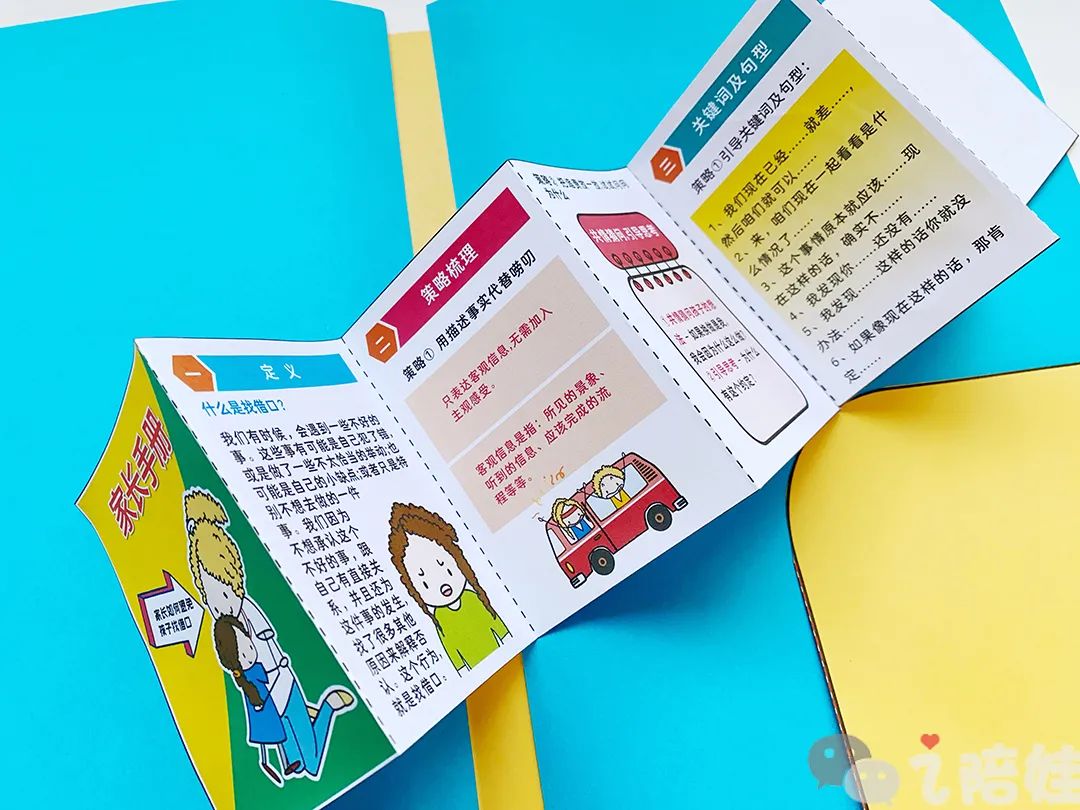

第5课:家长手册

课程形式:

1本使用手册

主要内容:

本课中涉及到的主要概念、策略方法的总结梳理,以及在实际操作中,可以套用的的关键词和句型汇总。

这次手册,依旧延续了以前的知识点总结提炼的作用。包括了“找借口”的白话解释,2个策略的信息要点。妞想不起来的时候,随手一翻这个小手册就行。

另外,每个策略使用中可以拿来就用的话术,我也做了一个抛砖引玉。妞可以根据自己的情况做变通哈。

比如在策略①描述事实的时候,可以套用

:我们现在已经......就差.....,然后咱们就可以......

好啦,今天聊的孩子找借口,我自己如何做出调整引导孩子的心得,就跟妞分享到这了哈。

3、这套《孩子爱找借口怎么办》的课程汁源如何获取

适用年龄:

4-8岁行为养成关键期的孩子,所有因为犯错或者做不好,而找借口的孩子和大朋友们。

适用年龄:

4-8岁行为养成关键期的孩子,所有因为犯错或者做不好,而找借口的孩子和大朋友们。

《

孩子爱找借口怎么办

》就说到这里了,妞们在孩子的性格培养和行为养成方面,还有什么急需解决的问题,欢迎留言,芊妈会选择最着急最普遍的问题,也做成这样的课程,分享给妞们。

— The End —

点击↓↓“阅读原文”

,查看

《孩子爱找借口怎么办》小专栏课程