原文已被删除,安全起见,所以大房子只好删了,我保存到此号上,想看的重温一下。

本文转载自饭桶戴老板(ID:worldofboss

)

2016年11月8日,特朗普当选美国总统,大洋彼岸的A股连续大涨为其庆功,并向胜选的特朗普大大和败选的希拉里阿姨展示了全球独家、别无分号的道贺方式:上市公司川大智胜大涨6%,一度冲击涨停;上市公司西仪股份大跌9%,一度冲击跌停。

这种智障式的隔空表白,在对岸眼里只是个笑话。刚开始中国吃瓜群众们看热闹不嫌事儿大,经常嘲笑他的蹩脚政策和推特治国,没想到上周特朗普发动贸易战,宛如一记重拳,引爆全国舆论。贸易战还没打,昔日为特朗普欢呼的A股就率先带路投降,两个交易日跌幅超过150个点。

无论子弹射向什么方向,A股总会捂住胸口率先倒地,这也是铁律了。

打贸易战这种事儿,在中国人看来陌生而新鲜,但在做了一百年全球霸主的美国人手上,就是一种驾轻就熟的家常便饭。事实上,每一个威胁过美国产业结构和贸易收支的国家,都被美国的贸易炮火轰击过,其中延续时间最长、交手次数最多、付出代价最大,就是日本。

日美贸易战从60年代一直打到90年代初。90年代中期之后,大型贸易对抗基本偃旗息鼓,背景是日本已经掉入了“失去的二十年”的深渊,

美国凭借信息产业再度繁荣

。但跟一般人想象的不一样的是:日本的失败,90%是由日本人自己的战略失误而造成,美国的直接打击只占其中10%。

用一句简单的话来说 就是:

为了对冲美国贸易战对本国经济的影响,日本做了一系列错误的战略决策,进而在国内造成了比贸易战惨重十倍的后果,最后错失了人口老龄化之前的战略窗口期和机遇期,跌落进了“失去的二十年”。

所以,日本的案例对中国极为重要,尤其是当时的日本和现在的中国,都在人口全面老龄化的前夜,稍微不慎,战略失误就会影响未来的整整几代人。况且1980年代的日本已经是发达国家,“失去的二十年”里日本国民仍然保持非常高的生活水准,这些条件中国不具备,所以中国需要更加谨慎。

本文将通过回顾日美贸易战,讲述这场战争里的套路和陷阱,以及日本是如何在的巨大压力之下操作变形,最终做出了扭曲而愚蠢的战略失误。通过回顾这些往事,才能真正理解现阶段高层的应对举动。本文将分四个部分,

1. 起:

日美贸易战历史回顾

2. 承:阵脚自乱的战略惨败

3. 转:中国脚下相同的陷阱

4. 合:

永不过时的

韬光养晦

下面进入正文部分。

1. 起:

日美贸易战历史回顾

日美贸易战肇始于1960年代,激化于1970年代,高潮于1980年代,基本上跟日本制造业的重生、崛起、鼎盛三个阶段相契合。从1960-1990这三十多年间,日美之间爆发了无数次贸易纠纷,其中行业层面的大型贸易战共有6次,宏观层面的贸易决战有2次。其中6次行业贸易战分别是:

1. 纺织品战(1957年-1972年):

日本纺织品从1950s年代开始抢占美国市场,是最早进入美国贸易保护者视野的日本商品。1957年开始密集通过限制日本纺织品的法案,最终以日本”自愿限制出口“的妥协而告终。

2. 钢铁战(1968年-1978年)

:

日本钢铁行业接棒纺织行业,在1970年代成为对美出口主力,并遭到美国钢铁行业工会的强烈阻击,1977年美国发起反倾销起诉,最终以日本”自愿限制出口“的妥协而告终,

日本钢铁业在10年内被迫3次自主限制对美出口

。

3.彩电战(1970年-1980年):

1970年开始,日本家电行业开始崛起,在70年后期接棒钢铁行业,巅峰时对美出口占彩电出口的90%,囊括三成美国市场份额。1977年美日签订贸易协议,日本”自愿限制出口“。

4. 汽车战(1979年-1987年):

日美贸易战中最激烈的一场。1980年代,日本汽车接棒家电行业,成为日本赚钱高额贸易顺差的核心产业,对美出口U飙升,对美国就业造成大规模影响,进而导致全美范围内的抗议潮。最终以日本汽车厂家赴美投资、自愿限制出口、取消国内关税等妥协手段告终。

5. 半导体战(1987年-1991年):

在半导体行业的早期,日本凭借低价芯片对美国产业造成重大冲击,美国以反倾销、反投资、反并购等手段进行贸易保护,最高时对相关产品加收100%关税。最终以日本对美出口产品进行价格管制等手段结束。

6. 电信战(1980年-1995年):

1980年代开始,美国用贸易保护条款来敲开日本电信行业大门,1985年在里根vs中曾根峰会上,美日共同启动了电信行业开放,最终移除了日本在电信行业的贸易壁垒,系统性的开放了全市场。

上述便是美日之间爆发的6次行业层面的贸易战。中国目前遭遇的威胁和恐吓,日本人当年全都经历过,而且有过之而无不及,不过从文字层面,你很难感受到当年两国行业之间的剑拔弩张,下面用三张老照片,来让大家直观地感受一下当年白热化的战况。

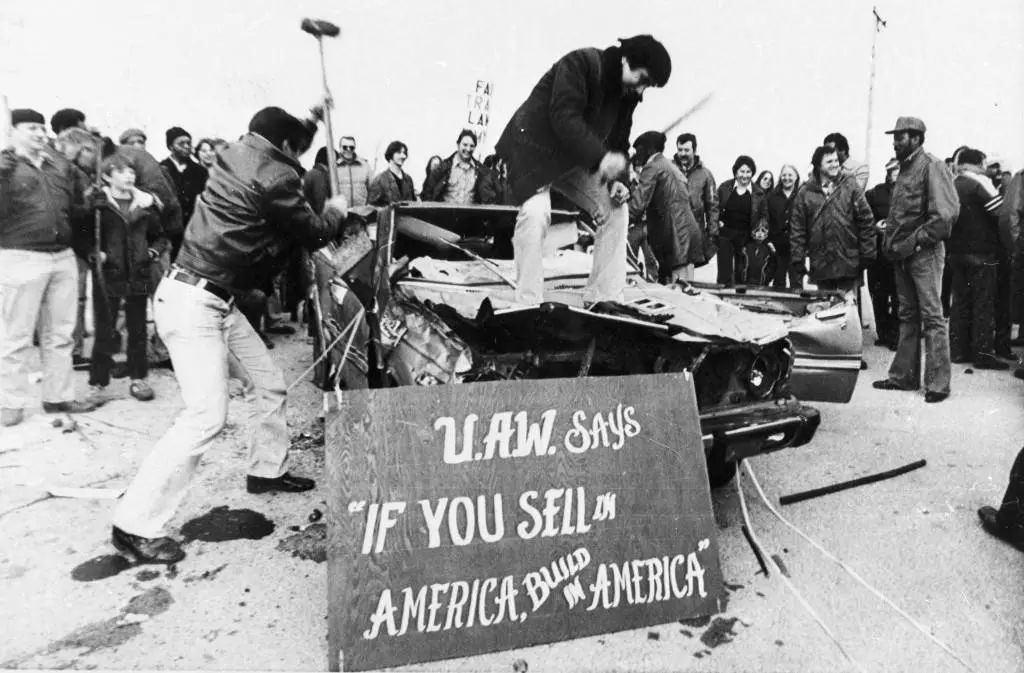

第一张照片拍摄于1981年3月,图片中两个美国汽车工会( United Auto Workers,UAW)的工人正在砸一辆丰田卡罗拉汽车。图中牌子上写着:”

如果要在美国卖车,那就得在美国生产!

“。

第二张照片拍摄于1982年9月,图片中两位美国人Jim Coleman和Charlie Cobb正在向一辆日本车挥舞着锤子。这次砸车是由北印第安纳州工会组织和赞助,邀请路人砸日本车,每砸一锤给1美元,全民来玩,多砸多赚。

第三张照片拍摄于1987年7月,图片中9名美国国会议员抡起大锤砸烂了日本东芝公司生产的一台收音机,以此来抗议日本向前苏联出售军用级电脑制导多轴铣床。后来这段录像被日本各大电视台反复播放,造成了相当大的影响。

回顾历史可以看到,特朗普政府发动的对华贸易战,相比当年的日美贸易战,当前的量级只能算是毛毛雨。那会儿的美国群众也很给力,爱文斗更爱武斗,除了没用U型锁砸自己同胞之外,基本上能上的手段都上了。

当然,这些行业层面的贸易战的威力,很像李梅将军投向东京的燃烧弹:声势浩大却伤不了筋骨。跟当年向广岛长崎投掷两颗原子弹来结束战争一样,美国人这次也发动了两次宏观层面贸易决战,试图一劳永逸地解决日本。

1. 结构总决战(1989年-1994年):

1989年美国发起了全行业级别的贸易决战:启动超级301条款,要求日本开放部分国内市场,并直接强制日本修改国内经济政策和方针,如逼迫日本承诺公共投资开支、修改不利外企的法律、调查商品价格等,最终与

日本签订了“美日结构性贸易障碍协议”。

这里面充满辛酸往事,比如美国要求日本制定公共事业投资计划,大藏省官员本想给口头承诺蒙混过关,但美方强制要求白纸黑字,而且周期要是10年。日本人做了10年400万亿日元的计划送去审阅,被告知要再加30万亿。当时日本副首相说:“不能惹怒美国,美国要这么说了那也没办法,再追加30万亿吧。”屈辱至极。

2. 汇率总决战(1985年):

一系列的行业贸易战,并没有改善美国的贸易逆差,所以美国又将原因归结为美元汇率的高估。1985年,在美国的主导和强制下,美、日、德、法、英等五国在纽约广场饭店举行会议,达成五国政府联合干预外汇市场,诱导美元对主要货币的汇率有秩序地贬值,以解决美国巨额贸易赤字问题,这就是大名鼎鼎的

“The Plaza Accord(广场协议)”

。

上面是广岛协议签署时一张充满隐喻的照片,注意坐在美国财政部长James Baker高大阴影里的日本财长竹下登,彼时的他并不知道,这份”协商“得来的协议,将会引发日本政府一连串的政策失误,最终导致一场史无前例的战略惨败。

2. 承:阵脚自乱的战略惨败

在欧美的军事届,一直对于日本有这样一种评价:“

长于战术,短于战略

”,用中国人的大白话来讲,就是“算小账特别清楚,算大帐总是糊涂”。能够证明这个结论的案例数不胜数,比如侵华战争时放弃沿华北平原自北向南快速推进,而是选择自东向西沿长江水域进攻。

在日美贸易战方面,事情同样如此。具体可以用了两句话来总结:

1.美国发起的贸易战,声势浩大天雷滚滚,事后证明并没有阻止日本相关产业的崛起,美国贸易不平衡问题也并没有得到解决。

2. 广场协议后,日元升值导致贸易顺差减少,经济通胀双双下行,为了提振内需对冲贸易战,日本采取了宽松的货币政策和积极的财政政策,最终造成疯狂的地产泡沫。

对于“贸易战并没有阻止日本产业崛起”这个结论,下面的3张图,就可以把这个结论看的清清楚楚:

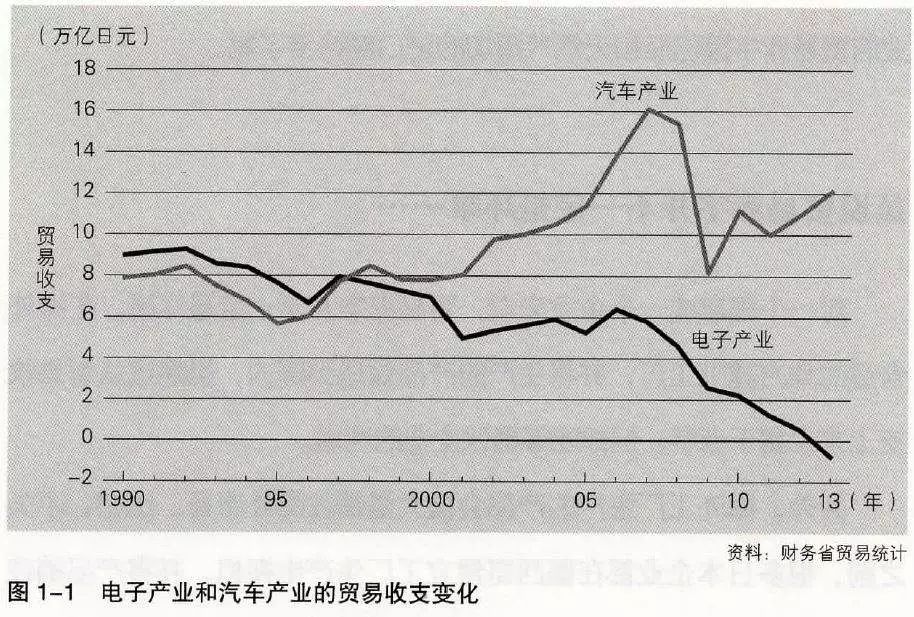

第一张图:

图中显示了日本两大先进制造业电子产业和汽车产业的贸易收支变化,反映了这两个产业在全球的竞争力。可以很清楚地看出,两大行业在90年代一直保持强劲的贸易盈余能力,汽车行业更是一路凯歌。电子行业直到2000年后才开始式微,且败于台韩而非美国贸易战。(本图出自《日本电子产业兴衰录》[日]西村吉雄)

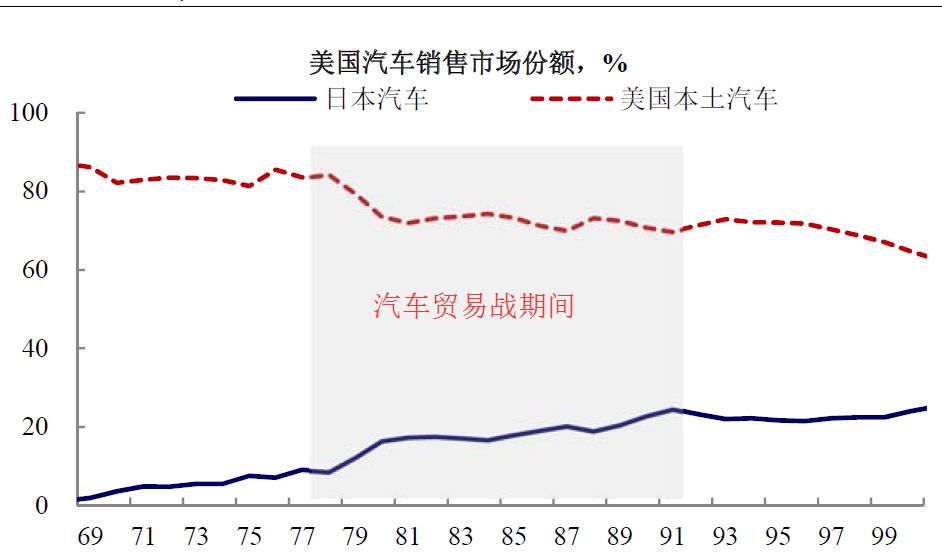

第二张图:

图中显示了日美贸易战最激烈的行业:汽车行业,并没有应为贸易保护而改变很多。美国本土汽车公司份额的失去一只持续到2000年,与此同时日本汽车占美国市场份额不断提升(通过大量在美国设厂实现,本图出自兴业证券王涵研究报告)。

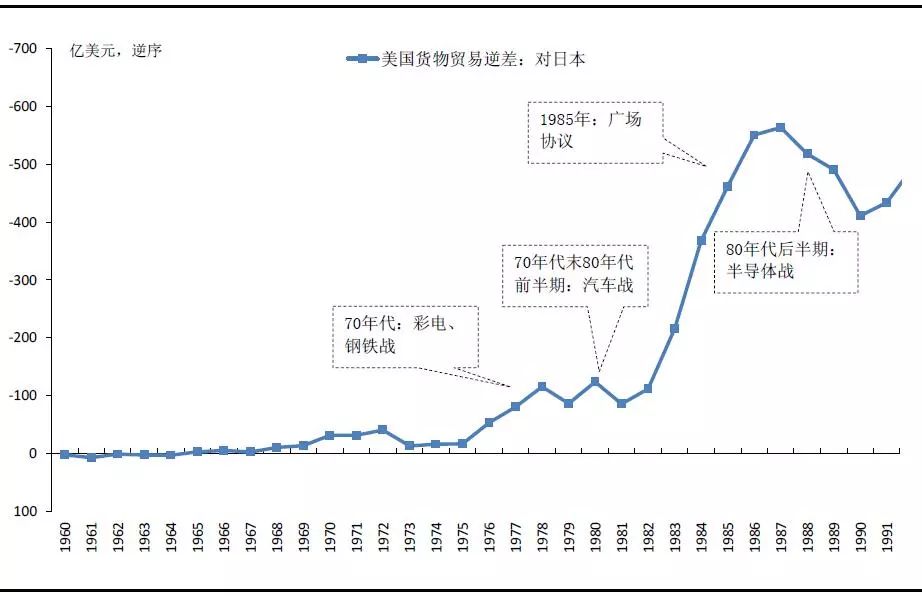

第三张图:

图中显示日美贸易逆差问题并没有因为贸易战而减少,7场行业贸易战每次都能拉动逆差短暂下行,但很快又被日本收复失地。最后的2场系统贸易战作用稍大,但1985-1990年的年均贸易逆差额仍为1971-1975年年均额的2倍。(本图出自国信证券董德志团队报告)。

上述三张图可以说明一切:贸易战并没有打击日本的高端产业,也并没有解决美日的逆差问题。但日本人在战略层面的短板,在应对贸易战时显露的淋漓尽致,最终国内政策在美国的强大压力之下阵脚自乱,出台了一系列昏头政策。后面的事情可以用两句话来总结:

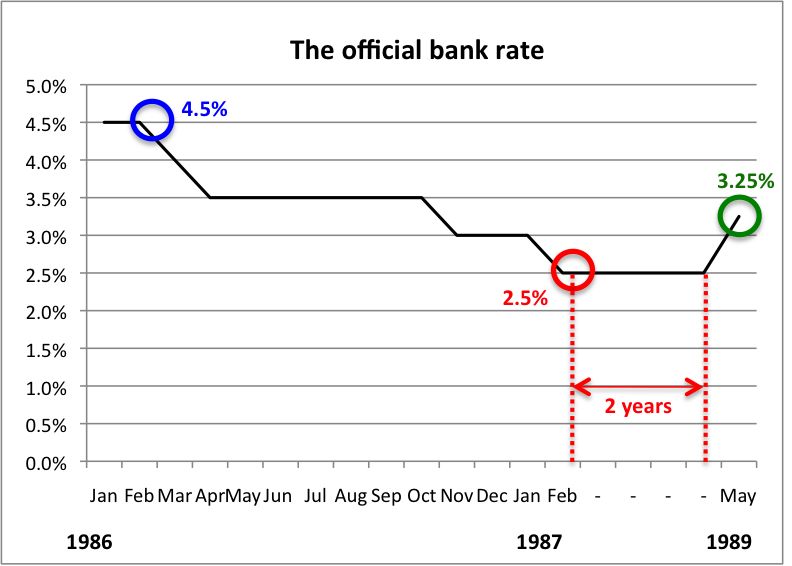

在1986-1987年,疯狂压低利率,催生泡沫

在1989-1990年,疯狂货币紧缩,刺破泡沫

日本泡沫形成和破灭的过程,被中国的宏观决策者反复研究,因此在如何打造“花岗岩级别的泡沫”这方面,中国的房地产部门已经青出于蓝,只有证券监管部门未能领会精髓,2015年的股灾本质也是一场快速主动加杠杆,快速主动去杠杆的灾难。

总结从贸易战到地产泡沫的全过程就是

:

为了对冲贸易战带来的出口疲软和顺差减少,日本政府贸然用降低利率放松货币的手段来启动内需,造成了比贸易战损失大10倍的惨重失败。讽刺地是,美国发起贸易战的初衷也未能得到解决,只能说:

美国贸易战没能解决逆差,但解决了日本。

地产泡沫破灭对日本的影响,并非只是账面数字那么简单,它在很大程度上重塑了这个岛国的命运。30年过去了,凭借东亚模式崛起的中国再次来到了当年日本的境地,此时面对相同的套路和陷阱,未来的每一刻都会是步步惊心。

3. 转:中国脚下相同的陷阱

上世纪七八十年代,日本正值鼎盛时期,一大批描述日本崛起的书籍问世,最知名的当属傅高义(Ezra Feivel Vogel )撰写的《日本第一》(Japan as No.1),以及臭名昭著的石原慎太郎撰写的《日本可以说不》。1980年代,整个国家都处在一股战狼般的崛起情怀中。

但后来的事实证明,日本既没能做第一,也没办法说不,强国逻辑的著作被证明是一堆废纸,只有一本书正确地预言了日本的未来,那就是前《经济学人》主编Bill Emmott撰写的《太阳终将落下:为什么日本无法成为第一》,书中预言的人口老龄化、储蓄率下降、贸易顺差减少等最后都成为了现实。

事实上,日本最后一个战略机遇窗口就是1990-2004年这15年,到了2005年,日本人口死亡率首次超过出生率,人口转为自然下降,从此之后,任何经济刺激和鼓励消费的手段都是杯水车薪于事无补。所以,在1990年-2004年这个时间的战略决策,将影响这个国家未来几十年甚至上百年。

可叹的是,泡沫破灭后,整个国家在90年代进入到了辜朝明所说的“资产负债表衰退”中:企业和家庭致力于负债最小化,用大白话就是努力赚钱还债,而非赚钱后投资再生产,这导致无论如何降息和宽松,都无法刺激企业投资,导致经济陷入长期通缩和萧条。

更为深远的影响是:泡沫后的日本社会陷入一种低沉的状态中,年轻人不仅更加不想生孩子,也丧失了60-80年代的那种活力和创新,一代年轻人被称之为“平成废物”,最近更是有“消失的100万日本人-逃避虽可耻但有用”等文章曝光,这是日本错失互联网时代的一个重要原因。

假如日本当前的一个政治家穿越回到1985年,他一定会推动下面的这些政策:

1. 重金鼓励生育

2. 抑制泡沫投机

3. 加快产业升级

4. 提升经济活力

但历史没有后悔药,一场贸易战,以及它引发的错误政策,将所有能挽救民族命运的措施消弭殆尽。人口每年减少几十万的日本,像一艘滑向深渊的巨船,100个安倍经济学也无法将其拉回。

中国在当前时间点,面临跟1990年日本几乎差不多的境遇: