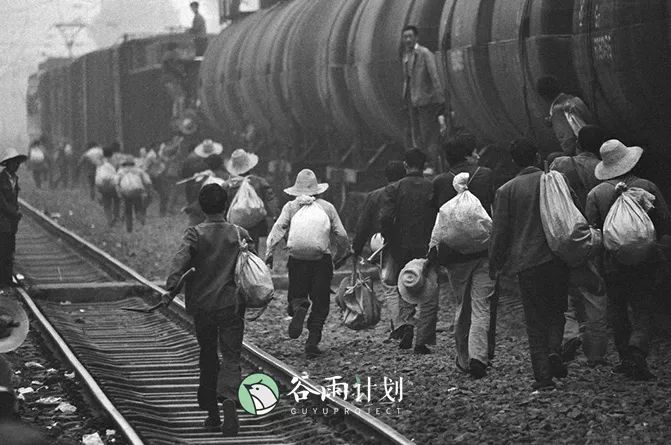

△ 《麦客》,赶火车,陕西杨凌,1997。

他与以往“摆拍”的摄影手法彻底决裂,在陕西的土地上记录着真实的人和生活。

摄影 | 胡武功

撰文 | 马列

编辑 | 纪晨

1983年,一张名为《洪水来袭之际》的照片备受关注。它的背景,是当年7月底,陕西安康百年不遇的大洪水。

△ 洪水来袭之际,陕西安康,1983。

照片中的主角,是一个已失去意识的灾民。他赤裸双腿,躺在一个橡胶轮胎上,由救援人员拖动。而汹涌的洪水,已经没到了救援人员的下巴处。

拍摄这张照片的,是《陕西日报》的摄影记者胡武功。

在当时,此类照片很少见诸媒体。因此,《陕西日报》并未刊发这张照片。但力求反映真实的胡武功并不甘心,向其他媒体投稿,这张照片后被《中国日报》英文版头版发表。

在《全国新闻摄影一九八三年作品展览》中,这张照片获得了“中国新闻摄影学会最佳新闻照片奖”,胡武功也被称为“开中国自然灾难报道先河”的人。

实际上,在此之前,胡武功的摄影生涯,曾经绕过一个大圈。

1967年“文革”开始不久,作为中专生的他第一次拿起相机,给家人拍照。但他没有拍当时流行的正襟危坐合影,而是拍下了父母包饺子、妹妹跳皮筋的生活照——从一开始,他就展现出了“呈现真实生活”的天赋。

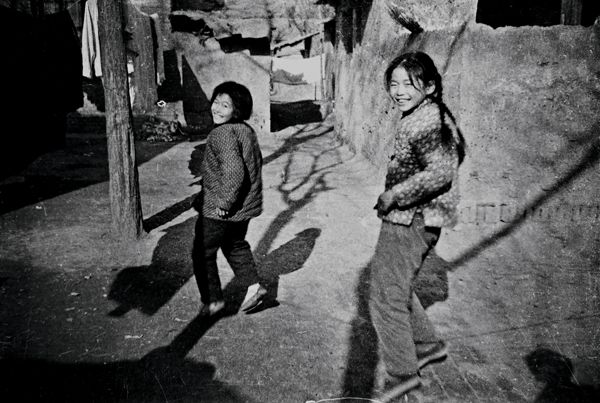

△ 跳皮筋,陕西,1967。

后来他进入部队,从事摄影工作。在特殊的环境下,一切事物都经历着摆布与指导,摄影自然也不例外。在那段时间,胡武功学会了用摄影“为政治服务”。

△ 读书,1972。

1976年,胡武功转入媒体。一切回归正轨后,他决定:要用镜头,记录中国大地上真实的人和生活。

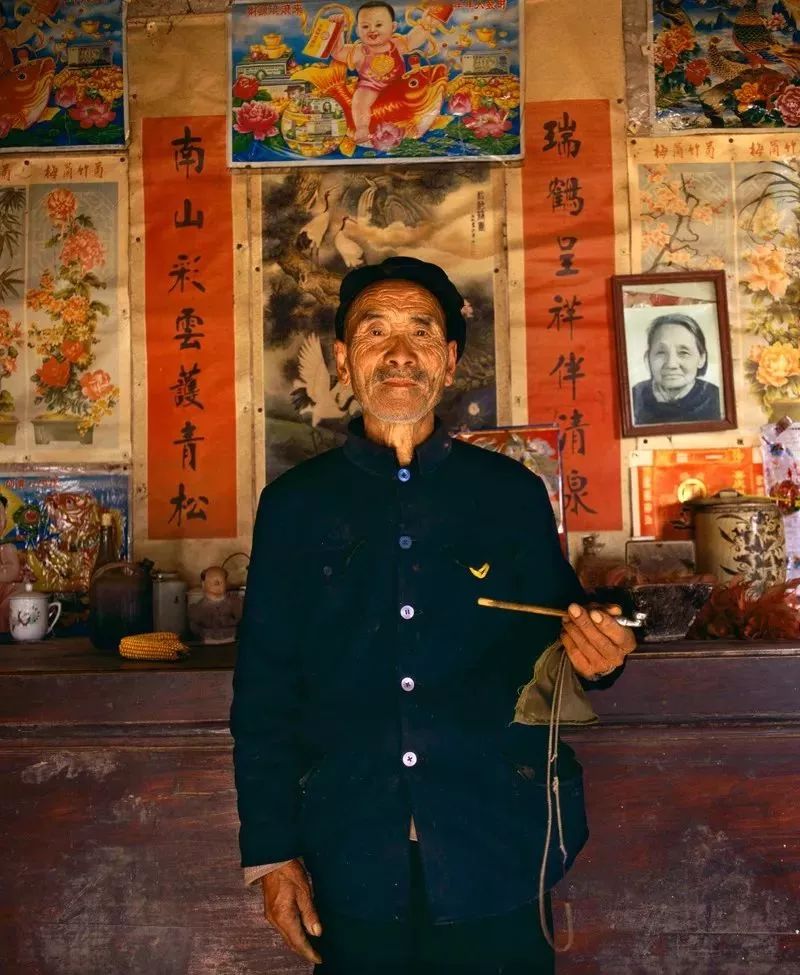

从20世纪70年代末开始,胡武功一头扎进了陕西农村,拍社火、拍神龛、拍买卖、拍婚丧……他用带有批判现实主义色彩的镜头,拍摄家乡的日常生活,记录民风民情。但他并不认为自己是一个民俗摄影家。他说,自己研究的,是通过民俗体现出来的特定人群的文化心理。

在他看来,摄影的根本,是要表现事件中的人,而不是事件本身。多年以来,他一直坚持这个看法,从未动摇。

从20世纪80年代开始,胡武功与侯登科、石宝琇、潘科、焦景泉、邱晓明、李胜利等有着共同理念和追求的陕西摄影人集结,共同以“以人为本、反对虚假与摆布”的主旨,开启了属于自己的摄影历程。这批陕西汉子,就是此后摄影界熟知的“陕西群体”。

△ 2004年陕西群体成员在侯登科周年祭摄影展上合影 (后排左起:潘科、白涛、李胜利、邱晓明、石宝琇;前排左起:钟克昌、胡武功、李少童、焦景泉)。

他们反复强调的,是现实性。“如果我们能按照视觉规律和视觉秩序,把这些生活展现的东西记录下来,那可是任何视觉艺术都无法超越的。任何人类构思出来的东西,与这种现实性及其反映出来的生活本身的意义,都是无法相比的。”胡武功如是说。

多年来,胡武功跑遍了国内外很多地方。但他最爱的拍摄地,还是自己的家乡——陕西。

《藏着的关中》《四方城》《老榆林》……胡武功认可的自己的代表作,也都与陕西有关。

△ 《藏着的关中》,奶娃,陕西,1985。

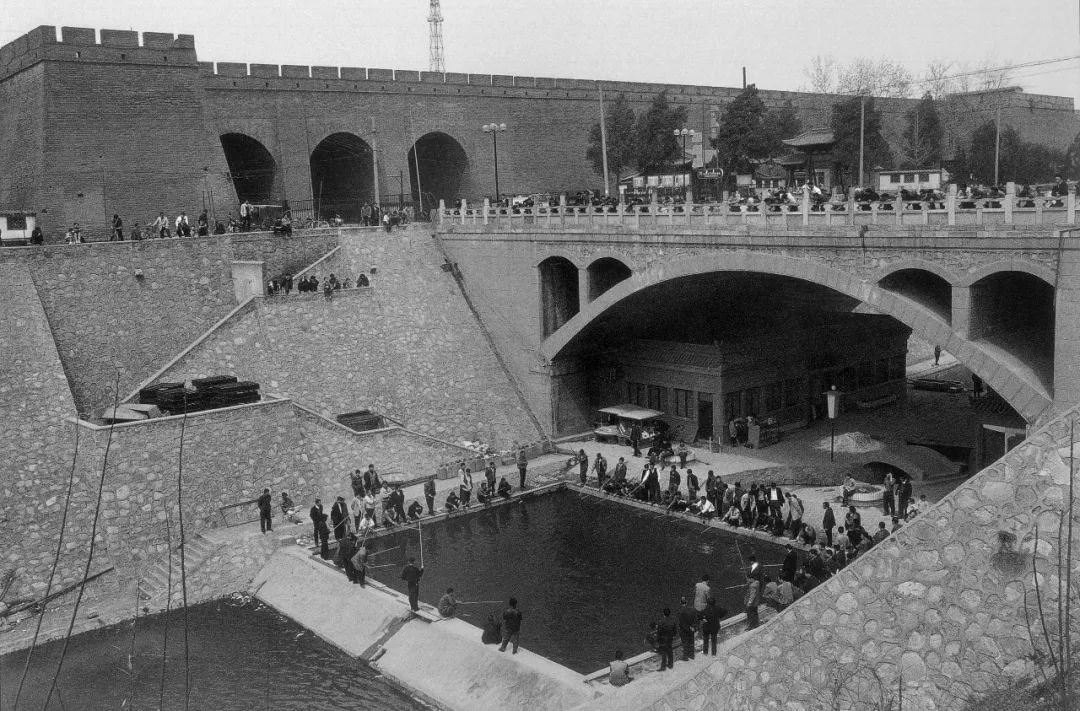

△ 《四方城》,市民在和平门外护城河中修建的鱼池(后被拆除)博鱼,陕西西安,1996。

△ 《老榆林》,风雪途中,陕西,1982。

或许,从某种意义上来说,陕西在胡武功眼里就代表着真正的中国——那个有着悠久农耕文明的中国,那个在新与旧、传统与现实之间踟蹰徘徊的中国。

(本次访谈分上、下两部分。本文为上篇,明日将推出下篇。)

迂回之路

谷雨:你1969年开始在部队做新闻摄影记者,1976年在陕西日报做摄影记者,2006年当选陕西省摄影家协会主席,2007年调入西安建筑科技大学做老师。在不同的阶段,你对摄影的理解有何变化?

胡武功:我的摄影发展方式不是线性的,而是有一个迂回。1967年“文革”开始不久,我还在西安美院附中上学。当时,我借了一位老师的相机,在周末给家人拍照。那是我第一次拿起相机,但我没有拍正襟危坐的合影照、标准像,而是拍下了父母包饺子,妹妹跳皮筋、吹口琴的照片。这是很奇怪的一件事情——我一拿起相机的时候,其实就在记录生活。但是我当时只是下意识这样拍。

△ 包饺子,1967。

等正儿八经到了部队,成为一个摄影记者的时候,我却又变成按照官方教导去拍照了——要为政治服务,要有主体有陪体,要鲜明地围绕主题来决定画面。我很快学会了这一套东西,把自己那些天性完全颠覆了。

但是在部队,我天生就不喜欢拍领导,唯一一张拍的是一个副师长,他也是个战斗英雄。当时他下连队蹲点,我拍了一幅他帮战士磨黄豆做豆腐的照片。

△ 和师长磨豆腐,1973。

在部队,我还拍过战士野外拉练、挖坑埋灶、在河边洗菜,这些事情都是真实的,但在具体拍摄时,为了追求更漂亮、更完美的画面,我会把他们组织一下。也就是说,场景是现实存在的,但动作和神态是摆布出来的。

△ 画乡,1975。

我认为自己当时拍的仍然是生活,只是这种生活其实都是“被生活”,被人指导的,不是自觉的。

所以,我的摄影起点其实挺高的,但之后走了下坡路,一直到1976年的“四五”运动。那时工人、学生都到街上撒传单、贴标语、喊口号、演讲、游行,这些都无法摆拍。我拍了很多,其中一幅还入选了北京“人民爱总理,总理爱人民”影展,并发表在1979年1月19日的《人民日报》上。

△ 悼念周总理,西安,1976。

那时候,我看了很多现实主义文学,比如《红与黑》《少年维特之烦恼》,莫泊桑的《项链》,托尔斯泰的《战争与和平》等。另外,我也回想起学画时看到的《伏尔加河上的纤夫》,以及列维坦的《西伯利亚晚照》。我一直在思考:我们的艺术怎么能是这个样子呢?

到农村去

谷雨:20世纪70年代末,你为何选择进入陕西的农村拍摄?

胡武功:因为我觉得中国最重要的问题,还是农民问题。此外,中国本质上是农业文明,其中最直接的文化,就是农村中的传统文化。中国的文化,很多都是以民俗为载体的,而在城市和工厂里,它们很难被看到。

而在当时,中国既没有形成工业化文明的城市文化,又把原来的农业文化丢掉了。所以那个时候,我就有了“要到农村去”的强烈愿望。

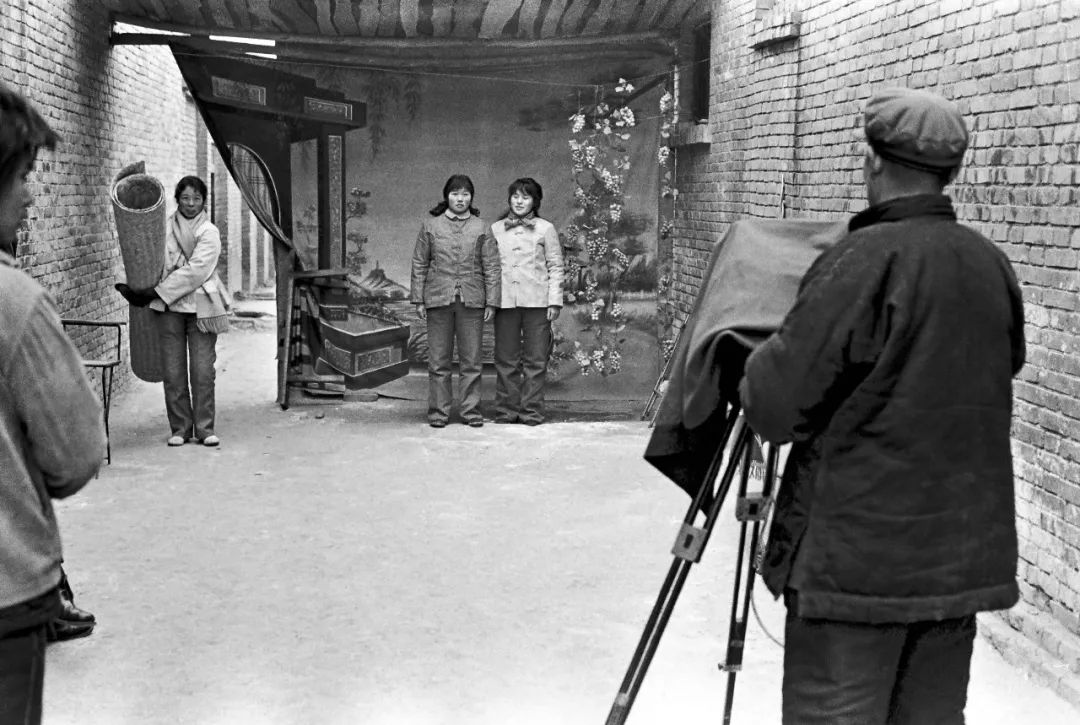

△ 照相,宁夏彭阳,1994。

谷雨:那时候你主要拍些什么?如何表现农村中的文化?

胡武功:像我这种基本上在城市里长大的人,第一次看到西府、宝鸡一带的社火表演,看到人们穿着戏装在打麦场游演的时候,感到非常稀奇。另外,那时每逢春节,村里家家户户贴对联、挂红灯,那些小土地庙、小神龛,一个个都被打扮得五颜六色,上面还有一些红黄蓝绿的小门絮。我感觉这些就是文化的一个载体——农业文化复活了。

通过这些东西,我进一步想到泛神论现象。在农村,神不止一个,有灶王爷、龙王爷,有财神爷、土地爷。所有这些爷,人们都要拜,都要敬。这些恰恰就是我应该去记录的,它体现了一种由泛神论构成的文化心理结构。

但我在拍这些东西的时候,很多人并不是特别理解。80年代,曾经有人给我写了一封长信,说我号称民俗摄影家,却歪曲了民俗摄影。其实他弄错了:我不是民俗摄影家,我是一个以拍摄民俗题材为主的摄影家;我不研究民俗,我研究的,是通过民俗体现出来的特定人群的文化心理。

以社火中的包公为例。民俗摄影家会像拍剧照一样拍他,我不会。我会观察包公现身后,围观者的表情以及他们和包公的关系。中国老百姓永远想要一个为自己做主的人,当包公踩着高跷走出来,成百上千的人都仰头看他。对于这种众心归一的文化现象,我是持一种批判的眼光来拍的。

△ 众望,陕西,1994。

还有,有些妇女会在人群里把自己的孩子抱起来,让化装成包公的演员摸摸头,就像活佛摸顶一样。当进入某种情境后,他们真的认为这个人就是包公,或者说是一个救世主。老百姓很善良,他们盼子成龙,但这种方式又非常愚昧。我的照片里,充满了类似这样的批判现实主义。

所以,在70年代末、80年代初,我大部分时间都在拍农村,照片中充满了对传统文化的反思。顺着这条路,我越走,目标越明确。而且从方法上来说,我也与之前的拍摄手法彻底决裂了。

彻底的反叛者

谷雨:你认识到原来那种摆拍式摄影的虚假,所以慢慢形成了对人本身的关注?

胡武功:任何时候,摄影最根本的东西是表现事件中的人,而不是事件本身。今天都说“要讲好中国故事”,但我觉得大家还没有正确理解这句话。

不要认为纪实摄影强调人文关怀,就一定要关注所谓的“真善美”。我们要揭示人性,而人性又是很复杂的,不是只有善良面。人的心理太复杂了,随时可以转换,这种变化非常快。

在当下,很少有人能非常深刻地认识到,应该把关注核心聚焦在揭示人性和人的内心活动上。现在那些铺天盖地的作品,画面都很漂亮,影调、构图、用光也很好,但仅仅是一种视觉愉悦,不耐看,没法让人停留太长时间。

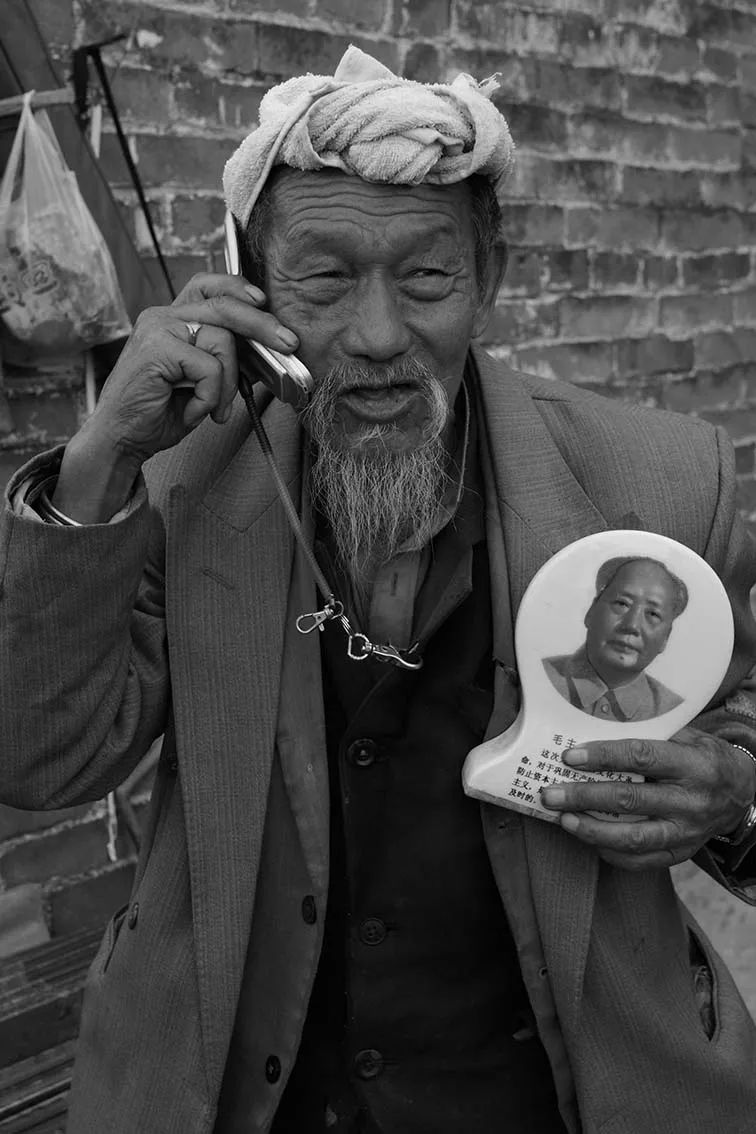

许多中国摄影人片面接受了马格南(Magnum)的一些信息,逐渐走向了所谓关注人文摄影的扫街之路,但他们没有准确领会马格南精神。马格南、联系图片社(Contact Press Images)和荷赛奖(World Press Photo,简称“WPP”,通称“荷赛”)的作品,拍的都是具体事件中人的情绪、情感和心理状态。一些学习他们的中国摄影师,恰恰忽视了日常生活中,中国人复杂的文化心理结构。

当然了,忽视的原因是很明确的——就是因为太平常了,而平常中的人性是很难被充分展示的。这恰恰是目前中国纪实摄影最大的问题。

谷雨:这已经超越了单纯的技术层面,需要的是深度思考。

胡武功:是的,而且这种东西也确实是可遇不可求的。上世纪90年代,我和杨延康一块去拍陕西农村的天主教,拍下过这样的画面:一群修女站在写着计划生育标语的墙下,面前是一个抱着孩子、大步流星走着的妇女。生活提供的这个瞬间太有意思了——这是人生的不同道路,一边选择脱离世俗,一边过着自己的世俗生活。

△ 女人,陕西,1995。

还有一张,是我大约十年前在户县龙窝酒厂拍的。每年农历二月二龙抬头的时候,酒厂都要祭酒神。那天活动现场有很多礼仪小姐,穿着旗袍,这时,旁边正好走过来三个农村小脚老太太,个子很矮,头上还顶着手帕。两代人的画面,形成了强烈的对比。

△ 两代人,陕西户县,2009。

还有一次,我入住一个县招待所。黄昏时分,我走到窗前,正好看到一个拉粪车出城。这时,从楼下走出一个身着绫罗绸缎的风尘女子。两个人都是进城打工的,在夕阳中,两道影子拉得很长。我的摄影画面中,充满了这种对比关系。

△ 进城人,陕西,2001。

我认为,中国纪实摄影,不应该主要记录事件,而应该记录日常生活中的人。因为生活给我们提供的这些东西,恰恰反映了各种复杂的人性,以及他们的精神世界。

现实生活给我们提供的这些隐喻性和象征性,太有意思,太刺激了,而且是可遇不可求的。它之所以珍贵,就是因为它是生活的原形。如果我们能按照视觉规律和视觉秩序,把这些生活展现的东西记录下来,那可是任何视觉艺术都无法超越的。任何人类构思出来的东西,与这种现实性及其反映出来的生活本身的意义,都是无法相比的。

纪实摄影最具魅力和最伟大的地方,可能恰恰就在这里。

谷雨:于德水和你都说过,无论在物质上还是精神上,你们这一代人都是“先天不足”的。你怎么看待你这一代摄影家?

胡武功:一方面,我们都没有受过系统的教育,比如大学教育。另一方面,在专业领域,我们也没有经过科学、严格的培训。比如底片,以前我觉得好的就剪下来,其他就不要了。现在看来,这是很不专业的,因为将来你根本没办法回顾自己观察事物的历程。

再比如,那时我们根本就没有专题或组照的概念。虽然我们很早就关注到麦客这个群体,但并没有用专题的方法去拍。虽然侯登科也出了《麦客》这本书,但都是后来通过田野调查补充的文字。你看黑明,拍的所有人都有名有姓,而我们这里,基本都是“无名英雄”。

△ 麦客,捉虱子,陕西,1984。

但话说回来,这种先天不足,恰恰也成为我们的一个长处。

谷雨:为什么?

胡武功:因为这让我们成为彻底的、毫不保留的反叛者。如果说“文革”及以前受的那些教育是第一次洗脑,那我们则在之后对自己进行了第二次“洗脑”,把过去学的那些为政治服务、说假话、高大上、红光亮的东西,从理念到手法,彻底从脑子里洗掉了。没有受系统专业教育,也就没有了条条框框,自由行摄。而且我们非常“顽固不化”,几十年来毫不动摇。所以我觉得这种先天不足,恰恰为我们的彻底反叛,奠定了一个很好的基础。

此外,在我们这一代摄影人之间,也是有很大差异的。比如你刚才提到的于德水,我曾经做过一个中国纪实摄影20人的展览,其中恰恰没有他。

“甘涩的和谐”

谷雨:在之前的访谈中,于德水曾说,你认为他的纪实摄影不够典型。

胡武功:他是搞艺术的。他的照片本身没有讲故事,大都很抽象,而这恰恰构成了摄影的视觉艺术趣味。

90年代有一个武夷山国际摄影节,我是评委,于德水拿来了一组他典型的“大场景小人物”风格的作品,据说是李媚帮他编辑的,这对他是一次重要的提升。我看了以后眼前一亮,很激动。

正是这组从大量照片中选择出来的语境较为相近的作品,奠定了于德水之后十几年的作品风格。而这些东西恰恰是艺术摄影,是诗性的摄影。

△ 河南兰考,1991。 摄影 | 于德水

谷雨:怎样区分这两者?你认为他追求得更多的是美学上的东西吗?

胡武功:对,他追求的是一种视觉美学。照片的重心不是河南人当下的生存状况,是审美等精神领域的东西。当时的中国纪实摄影20人,我最后选择了姜健。

其实姜健的作品出来以后,我和石宝琇都写过文章。我认为他的作品后来在摄影界刮起一阵“呆照”的模仿之风——把人拉到一个特定环境里拍一张肖像。但是姜健自己是没有问题的,因为他是第一个这样做的,后来人都是东施效颦。

当时中国正从农业大国初步向工业转型,那么残留下来的中国农村人的生存环境和状况是怎样的?姜健的作品基本真实地把它们表现出来了。所以我把姜健选了进来。从这方面来说,我个人认为,姜健作品的社会意义和记录性价值,更强一些。但是,如果从艺术欣赏的角度、审美的角度来说,德水要更胜一筹。

△ 主人。摄影 | 姜健

谷雨:那你觉得我们应该怎么看待这两种风格?两者有高下之分吗?

胡武功:两类作品的意义绝对不一样。

我对纪实摄影下过一个定义:“以人道主义精神出发,记录直接影响人类生存发展、再现普通百姓生存状况并揭示人性,从而实现了人文关怀的影像,可称为纪实摄影。”在这个概念里,我特别强调两个东西:一个是前面的以人道主义精神为出发点,另一个是最后的实现人文关怀。

在90年代,当纪实摄影一下在中国摄影界占据主流地位后,许多人都开始转向。但是这么多搞纪实摄影的人里,有多少真正理解了人道主义,真正实现了人文关怀?很少。

1986年,在全国首届摄影美学研讨会上,我提出了一个受到陕西朋友认可的美学理念——“甘涩的和谐”。这其中,有“甘”,但不完全是甜;有“涩”,但不完全是苦。

艺术不是急功近利的宣传品,它应该让人在潜移默化中不断揣摩和体味,让美学的甘露滋润欣赏者的心田。

代表作都关于陕西

谷雨:回到具体创作上来,几十年来拍摄的照片如此之多,你认为自己最重要的作品是哪些?

胡武功:到目前,我拿出来和想要拿出来的照片,全是关于陕西的。

总的来说有这么几个:

第一个是“藏着的关中”,这个系列作品集合了我几十年来的心血,主要与生活在渭河平原上的普通百姓的生存状态、精神面貌和民俗风情有关。关于这个系列,我已经在西北大学出版社出了一本图文书,涉及人文、地理、历史、民俗等各方面。但我还是希望能从摄影和视觉艺术的角度,再编辑一本独立的摄影作品集。

△ 《藏着的关中》,出笼,陕西,1987。

△ 《藏着的关中》,大棚舞。陕西,1998。

第二个是“四方城”,这个系列是关于西安这座城市的。1997年,我和老侯、邱晓明一起出过一本《四方城》。那本书是中国最早直接以城市为专题的摄影书之一,影响很大。但那时出得太仓促,体现不了我对西安的整体把握。实际上,我比较认可的版本是由中国摄影出版社出版的画册《告别老西安》。不过它只选了一百张照片,我真正记录西安的照片要丰富得多。

△ 《四方城》,博彩的前身是买奖券,一旦获奖,现场兑换实物。陕西,1995。

△ 《四方城》,红极一时的副食品市场——炭市街,陕西,1997。

第三个是“老榆林”。在我看来,榆林才是真正的陕北。这个系列我出过两本书:一本是画册《老榆林》,一本是图文书《从秦朝开始》,和《藏着的关中》是姊妹书。

△ 《老榆林》,推销,陕西,2009。

从地理环境上说,榆林既有黄土高原,又有戈壁沙漠,既有黄河湿地,又有广袤草原,它把中国几乎所有的地形地貌都涵盖了。从人文上说,榆林是一个地道的民族杂居区,这里的人豪放、粗犷、热情、敢作敢为,吕布、李自成、韩世忠、杜聿明、高岗都是榆林人。从精神层面说,中华民族的两个象征——黄河和长城,在这里交汇。所以我在80年代就认准了榆林,对它的拍摄一直没停过。

刚才说的是比较大的系列,其中还有很多小专题,比如“乡村洋教”。

吕楠和杨延康都拍过陕西的天主教,但我和他们拍的不大一样。他们关注宗教信仰本身,拍的多是教事活动;我关注的是信徒的日常生活,归根结底,拍的还是农民。

△ 《山村洋教》,两个天主教徒没去教堂,而是在自己家里拜堂成亲。桌案上摆着两根蜡烛,中间是一个十字架。从这张照片就能看出,“洋教”已被中国本土化了。陕西,1987。

谷雨:你的许多专题集结成册的时间都比较早,之后仍然在继续拍。在拍摄客体、拍摄理念和手法上,你觉得多年来,自己有什么变化吗?

胡武功:最大的变化就是越来越难拍。一方面可能是自己老了,不像年轻时那么敏感;另一方面,现实中的反差也不那么强烈了,“刺点”有时可能变成了“盲点”,我也觉得挺茫然的。

以前拍天主教,我有一幅照片拍的是祈祷的父子俩:父亲是一个地道中国农民的打扮,穿着大裆裤、黑棉袄,戴着两边是夹子的大眼镜。儿子的打扮就不一样了,戴着一条很长的白围巾,穿着高帮皮靴,头发烫成当时很时髦的样式。这种反差一看就代表了两代人,但它现在就很难在生活中见到了。

△ 《山村洋教》,做弥撒,陕西,1987。

此外,我现在变得越来越胆小,加上大家公民意识萌发,对肖像的自我保护意识越来越强,我在拍摄时,总有一种良心上受谴责的感觉,不敢勇敢地面对拍摄对象。

谷雨:但这种公民意识的觉醒,并不是一件坏事。

胡武功:当然。你看西方摄影师在拍人的时候,总会千方百计拿到授权,我们——尤其是过去——很少有这个习惯。但随着公民意识的提高,摄影师也在改变。过去我们在消费甚至侵害别人的时候,不以为然,但是今天,我们不这样了。

我现在经常感到胆怯,但这其实是尊重他人的意识在提高。

关于胡武功

关于胡武功

胡武功,1949年生于西安,曾任部队新闻摄影干事、《陕西日报》摄影记者、主编,现为陕西省摄影家协会主席、西安建筑科技大学教授。

胡武功在摄影实践上立足本土,主张用摄影关注现实、记录历史、揭示人性。多次举办个人摄影展,出版作品《摄影家的眼睛》《藏着的关中》《告别老西安》等。

(本文由腾讯新闻出品。未经允许禁止转载。本文部分图片来源于网络,如有侵权请联系删除。)

运营编辑 | 郭祎

校对 | 阿犁

运营统筹 | 迦沐梓