电影的百余年历史,是风雨飘摇,随时活在消亡威胁中的一段历程。

每隔十年左右,总会出现一种新的技术,带来新的娱乐体验,让电影感受到生存的危机。为何如此,是因为电影是诞生于工业化时代,科技大爆炸下的产物。它带给我们的体验是根植于技术,那么新的技术势必带来新的体验,电影界最大的恐惧,就是自己的技术落伍了,被观众抛弃。

因而电影界推动自身发展的最大动力就是玩命地革新技术,借鉴各种新的发明,更新电影能达到的娱乐体验,唯恐遭到时代的淘汰。

今天来讨论一个电影界已经议论多时的话题:

VR是否会成为电影界的一次革命?它对电影的发展会带来怎样的冲击?

在谈到电影的时候,我们经常会提到「真实幻觉」这个词。电影是从摄影技术延展而来,它像一台造梦机器,为我们提供明知是人工制造,但还是能让人无限沉湎其中的故事。

它用故事、情节、公式搭建起一个又一个具有强大力量、让人浸没的银幕世界。

不过,人类大概天生就有记录影像、存留自身的欲望,就像巴赞所提出的「木乃伊情结」一样,生命有限的人类,有着保存生命的本能,而用逼真的临摹物替代外部世界则成为了满足这种心愿的途径。

在巴赞看来,一切艺术背后都是以宗教冲动为出发点的,古埃及的木乃伊就是「

肉体不腐、生命永存

」,与时间抗衡的例子。

安德烈·巴赞

的确,在摄影机和电影还没有出现的时候,人们就会用立体的雕塑、平面的绘画来复制外部世界。在绘画发展到文艺复新时期,画家们还能运用几何透视法来制造出三维空间的立体感,让平面上的物体的影像看上去能够与人眼在现实空间中看到的立体图像相仿。

而到现在,我们也还没有放弃在影像真实感、立体感、沉浸感方面的努力。电影界和科技界从一百年前就开始研究3D技术,乃至全息投影,再到今天的AR、VR,

它们所指向的,是一条通向没有止境的、从虚拟再造现实的宏伟目标

。

文艺复兴时期画作《雅典学派》

VR(虚拟现实),这个概念最早由美国VPL Research公司创始人之一的杰伦·拉尼尔在 1989 年提出,他现在被称作是VR之父。VR与现存其他技术最大的不同之处就在于,它是交互性体验最强的立体影像。

杰伦·拉尼尔

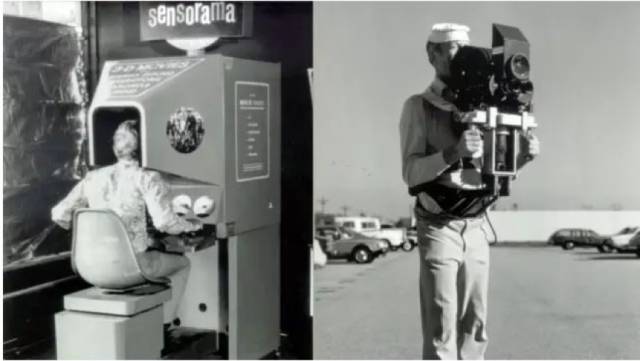

不过在现代的VR技术之前,虚拟现实的产生可以追溯到1962年。美国人摩登·海利希发明了一台特殊的3D影像机器。它配有专门的座椅,人需要把头放到机器里观看,机器能模拟出人在骑摩托时候看到的景色,甚至还有风速和震动。

这台机器叫Sensorama,长成下面这样:

Sensorama

海利希后来还发明了一系列配套的摄影机和投影仪,用来制造骑摩托、骑自行车、开卡丁车和开飞机的交互体验。

在这之后,还有各种各样的VR设备被发明出来。比如1966年的GAF Viewmaster,通过两颗内置镜头播放不同的幻灯片来达到立体效果。

GAF Viewmaster

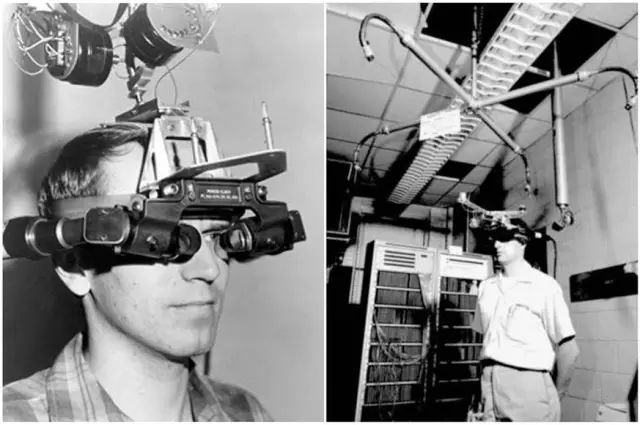

还有1968年问世的达摩克利斯之剑(Sword of Damocles),很多人都把它看作是第一款VR设备,是一个需要用机械臂来吊住的头戴显示器。

达摩克利斯之剑

我们可以注意到,在现代的VR设备问世之前,这些古老的VR前身技术,无不是笨重、累赘的大块头,所以它们更多是科学家的实验室玩物,几乎不会有太多的实用价值。

终于,经过几十年的技术迭代,中间的过程此处就不介绍了,我们来到了VR头盔的时代,例如Google Cardboard,HTC Vive Pre 、Oculus Rift等VR头盔。

等等,为什么我们把它称作VR头盔,而不是VR眼镜呢?

因为它们确实长得像头盔?

先暂停一下,我们先说回VR的定义和原理。前面说过,VR提供人类和数字影像之间的交互体验,而这是通过计算机建模制造出来的三维立体环境对人动作的捕捉和反馈来实现的。

简单的说,就是VR里面的环境,能够感知到你在里面的动作,并配合相应的变化。比如角度光线的变化,这是视觉层面的。比如你在房间走动时纵深感的变化,这是空间层面的。更进一步的VR,还会有听觉层面、触觉层面等等。

说白了,它就是让机器和你做交互。它的目的,就是要让你在戴上头盔之时,能够感受到一个真正的,能跟随你的动作变化的、有沉浸感的空间。

普通的3D影像,并不会让你身置其中,更不会随着你的动作变换角度。即便是李安的《比利林恩的中场战事》,用了4K、120格、3D的最高级技术,也只是提供更真实细腻的观看感和些许的沉浸感。

《比利林恩的中场战事》(2016)

而交互,则是另一码事情。

回到电影这里来,电影的确是一直在为我们营造一个外部世界的幻景,我们坐进电影院中,以集体观看的仪式被银幕上的幻觉所征服,我们在观看的同时也融入其中,以观者的身份与电影作者对话,以读者的理解形式让电影作品在自己这里进行再次创作。

从这个角度上来理解,

电影既是一种集体娱乐,也可以是单人的、私己的娱乐。

我们当然不能否认电影娱乐的一面,尤其是在我们走进电影院看商业大片的时候。在早些时候的观影中,电影院甚至比现在更像是一个娱乐和社交场所,早期的中国影院,就是从戏园、茶楼中衍生的。

从VR的历史上,我们似乎能看到VR和电影存在一个共同的目标,它们都想要营造一个真实的幻觉世界。不过,在VR电影被炒得火热的当下,说这个也已经不新鲜了。我想说的,其实是VR与电影结合的一种可能:VR技术,或许能为我们改造电影的观影方式——把电影变成是具有交互性的私己娱乐。

如果你了解一点电影史的话,会联想到,这不是回到了120年前爱迪生的时代吗?

在我们今天熟悉的集体观看的电影发明之前,爱迪生实验室推出了仅供单人观看的活动电影放映机,就像下面这样,观者对准机器上的一个小孔往里看,他看到什么是完全独享的。

爱迪生的活动电影放映机

最后是卢米埃尔的「众乐乐」战胜了爱迪生的「独乐乐」。

但录像带、DVD、蓝光影碟等家庭娱乐的发展,证明了电影在公众放映之外,存在另外的可能性。

120年前未能发展成熟的单人观看模式,在今天可能会获得新的生机。

当然,VR最厉害的杀手锏还是「交互」,这是爱迪生做梦也无法想象得到的。我们或许终于得到了机会,可以真正参与到电影的故事中去,与电影中的故事、情节、人物发生互动,去穿越电影中的那些场景,触摸电影中的道具;而不再是坐在银幕之外,观看一场视觉盛宴。

这还只是一种设想,在3D电影技术尚未完全让大众满意的时候说这个,肯定太早了,但这正是科技对电影的最大意义,而且技术的发展速度,很可能会超越我们的期待的。

这就说回来了,VR技术如果想要与电影结合,目前还是面临非常多亟待解决的挑战,首先是佩戴习惯的问题。

因为VR的技术原理,导致VR机体的成像部分必须将眼睛放到一个完全封闭的空间中,这也就是为什么我们现在看到的VR佩戴设备,都是显得比较笨重的全包式「头盔」。

所以我不想把这类头戴设备称为「眼镜」。

这样的佩戴体验,至少在现在看来,是不够适合90-120分钟甚至更长的电影的。毕竟现在大家连在眼镜外面架一个3D眼镜都觉得别扭,更不要说这么沉重的感受了。

所以到目前为止,VR头盔的现实应用,更多还是在短时间的体验看房、飞行模拟操作等场景下。

想要让VR电影推广到成为大众消费级产品,VR佩戴设备必须要足够轻巧,不受移动的限制。

其次,则是如何设定观众位置的问题,这又要回到电影的本身。对于电影来讲,观众更多来说还是观看者,是镜头后面那个窥视者,是客体的身份。虽然某些情节也会让观众自我代入,并转换视角,但在更多时候,观众们还是处在观看故事发生的客体位置,而非故事中掌控情节的主体位置。

但对于VR提供的交互体验而言,参与者更多程度上是主体,VR的参与者控制着环境、情节的改变,例如我们现在能看到的沉浸式游戏等。

如何安置好VR电影中观众的身份,或许比第一个问题更加让人摇摆。不过,这并不是技术上的问题,更多是技术革新之后留给创作者的问题。

就好像当宽银幕电影发明之时,创作者们也不知道如何处理银幕上那巨大的、被拉长的、被特吕弗称之为「大银幕无人性的框架」的空间。

某些主观视角的电影或许也提供了一些解决的途径,比如全程都没有主角脸部,以全主观视角展现的《硬核亨利》。

《硬核亨利》(2015)

这部电影饱受争议,也许它的娱乐性还有待提高,甚至于它包含了很多「反娱乐性」,但我们不应该这么去要求实验产物。

上面说的这些畅想,是否像未来的科幻世界才有的景象?

其实,未来比我们计划的要来得更快。

最新的一条新闻,硅谷的虚拟现实公司Immerex和加州大学伯克利分校联合创办的一家AR/VR联合实验室,已经制造出了一种非常便携的电影级VR设备。

Immerex VR眼镜

消息称,这款最新产品将于今年下半年在中美日韩四国同时发售,结合分辨率、体积等因素来比较,这可能是当前市面上最先进的一款VR眼镜。

从「头盔」到「眼镜」的进化,终于迈过了我们期待已久的门槛。

这款重量只有200克的眼镜,方便长时间佩戴,希望它能支持舒服地看完一部电影长片。

除了打破了VR头显设备在空间上的局限性以外,Immerex的另一个不同之处就在于,它同时在前端和后端发力。为了匹配这副眼镜的使用,它开发了专门的全景视频拍摄设备与后期处理平台,还制作了长达10000分钟的高清4K、3D的VR内容。

毕竟所有工具最终的意义,还是为了提供对内容的消费。对于消费者,或者影迷来说,VR的概念和技术,其实根本不重要。

Immerex更准确的定位是一种个人娱乐终端,它拥有高度清晰的视觉体验,加上全景声的声音效果,加上海量的内容,打个比方,

这就是一座移动的个人影音图书馆,就像Kindle阅读器之于阅读一样

。

佩戴Immerex VR眼镜可以这么美

在此之前,我们会将触屏手机、平板电脑作为个人视听娱乐的终端,但那只是一种权宜之计,它们远远无法满足我们高质量的娱乐消费需求。现在很多人习惯了在手机上看电影、看剧,从便利性的角度来说,这算是进步,但从享受到的效果和质量来说,其实是巨大的退步。

下一代的个人视听娱乐终端,必须在便携性和视听还原两个方面,都取得突破性进步。像Immerex VR眼镜这类产品,会成为触屏手机和平板电脑之后下一代满足人性基本需求的科技产物,可能改变人们的娱乐体验。

VR创造的世界是虚拟的,但它所激发的情感,绝对是真实的,这也是电影在上个世纪取得伟大成功的最根本秘密。

担心虚拟现实技术杀死电影,可能是一种杞人忧天。最好的结局是,电影因为VR技术的发展,获得一种新的可能性,为我们带来更激动人心的娱乐和艺术。

这就是我所期盼的未来,并且它已经来了!