转载自虎嗅机动资讯组作品

作者 | 黄青春

题图 | 视觉中国

万万没想到,“上知乎,分享刚编的故事” 能成为一门好生意。

一个月前,当我手机划屏到知乎会员“故事”页面时,不曾想过网络文学

(以下简称网文)

会以这样戏剧性的方式嫁接在知乎上;更没有料到,知乎竟然通过这样的方式,在抢夺创作者及商业化的进程中暗度陈仓。

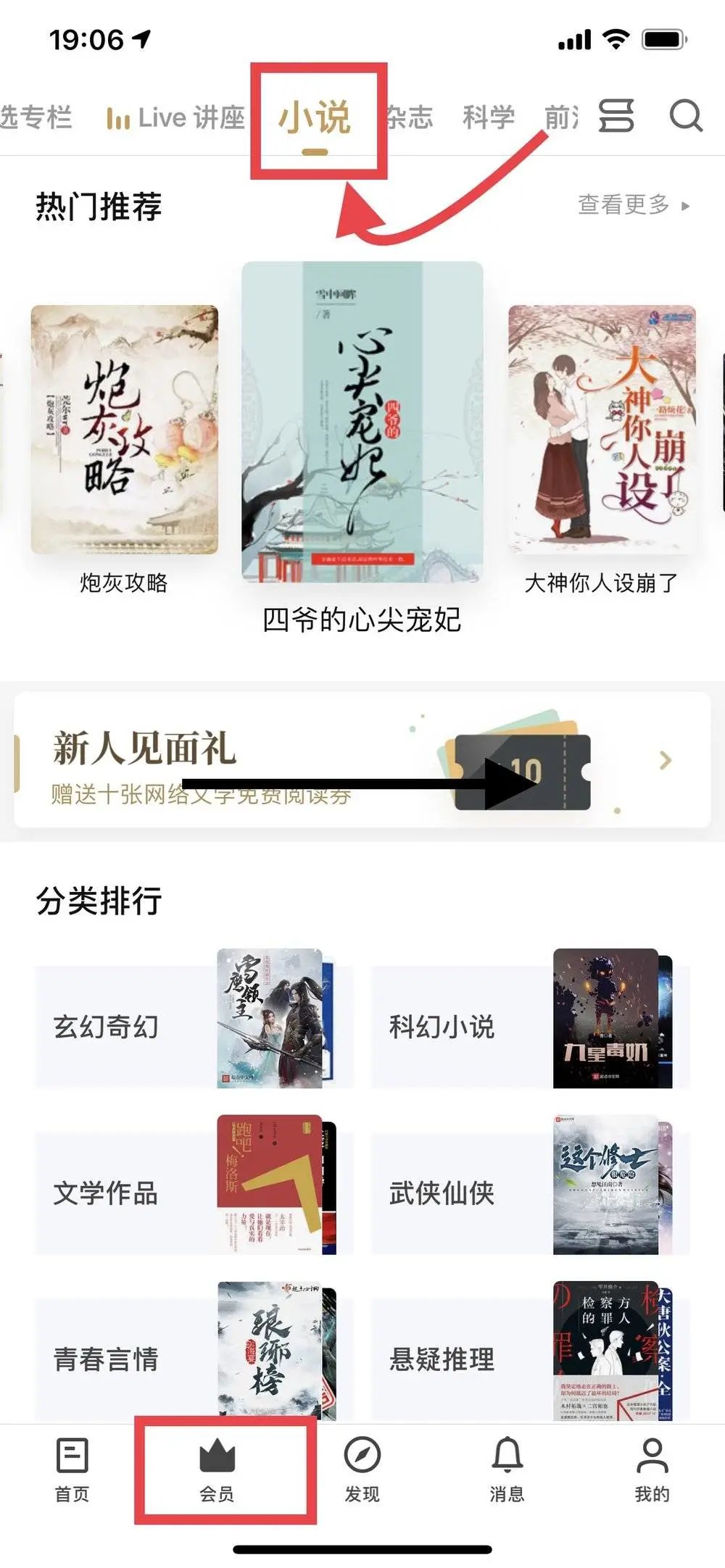

必须吐槽下,开通会员后要操作3步才能找到该页面,套娃式菜单体验并不够友好

知乎与故事,天生是一对

“ 知乎终于摊牌了, 我们就是来编故事的。”当我对同事提及知乎“盐选专栏”开始做网文连载时,他的第一反应是戏谑,然后意味深长的补了一句,“毕竟,没人比知乎更适合当‘故事会’”。

事情还要从2020年4月知乎一部现象级专栏作品成功出圈说起。

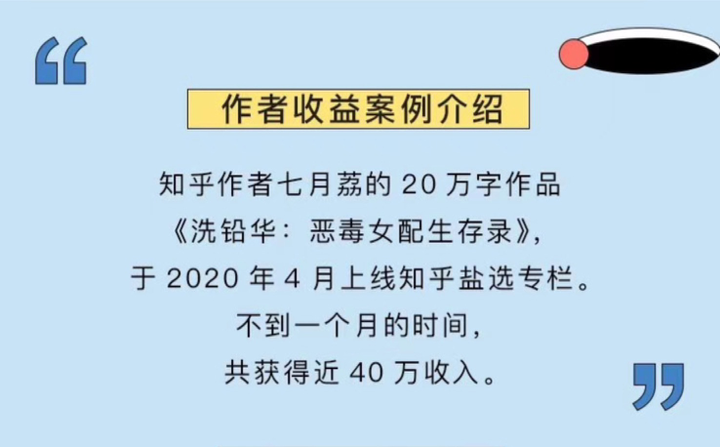

彼时,知乎联合“七月荔”推出《洗铅华:恶毒女配生存录》,其

创造了单月分成近 40万的纪录,

随后该作品和由此衍生出的话题在多个平台引发大规模讨论。

无独有偶,我朋友在知乎追更“没错就是我”写的《完美谋杀:一位老刑警笔下的7个真实重案故事》,

据报道单月最高收入也超过20万元。

《洗铅华:恶毒女配生存录》按照专栏 29 元的付费订阅价推算,一个月内至少有13793名订阅用户为此付费;《完美谋杀:一位老刑警笔下的7个真实重案故事》按照专栏39元的付费订阅价推算,一个月内至少有5128名读者为此付费。

它们直追实体书的定价、超高的粉丝付费意愿,无不在彰显一个事实——大家对知乎商业化的能力“一无所知” 。

如果“七月荔”、“没错就是我”靠写故事在其他平台月入数十万,绝不会如此让人感到诧异,毕竟在阅文、起点、晋江等专业小说平台上,头部作者版税年收入早已跨入千万阵营。

但知乎不同,在此之前,大家很难将精英导向的知乎和背负“三低”

(低学历、低年龄、低收入)

污名的网文联系在一起,更别提网文能在知乎平台成为商业化最成功的业务。

对此,虎嗅曾向知乎官方发出两次采访邀约,均被婉拒。鉴于此,虽然现在无法准确获知该业务的具体运营状态、盈利情况、作者规模、总订阅用户等数据,但知乎的网文业务,可谓草蛇灰线,伏脉千里。

时间拉回2019年4月,在七月荔的《洗铅华》出圈之前,知乎“梦娃”在“为什么后宫中嫔妃们一定要争宠”问题下连载的《宫墙柳》就带火过一阵在知乎追网文、写网文的热潮。

2019年8月,知乎正式将网文业务以“盐选专栏”的形式嵌入在会员体系中。用户付费后,既可以从具体问题下的回答按图索骥找到,也可以直接从会员入口跳转。

2019年11月,

知乎曾通过“亲历故事”大赛试水社区内容IP化,

成功与近百篇优秀作品签约。此后,“盐选专栏”运作模式为:

平台挖掘有潜力作者签约为其策划专栏输出内容,作者坐享流量收益。

按此推算,盐选专栏作者规模至少有数百位的规模。至于专栏故事的更新频率,以我此前关注的专栏故事推算,大部分能够维持在周更或者月更。

知乎大V@温酒在接受《连线Insight》采访

时曾提及,“ 知乎开始拥抱‘写故事的人’ ”始于2017年。彼时,《知乎日报》突然多了一个名叫‘大误’的栏目,主要内容就是虚拟故事。“从这时起,很多在知乎上写故事、写网文的回答都登上过《知乎日报》。”

甚至早在2016年,马伯庸就在“如果给《刺客信条》写剧情,你会把背景设定在哪里?”问题下创作了《刺客信条:长安》。2019年这个故事以《长安十二时辰》的剧集形式重回大众视野。

表面看,前有番茄、飞读、七猫、米读等免费阅读平台,后有阅文集团、掌阅科技、平治信息、中文在线等付费平台,知乎似乎并无竞争优势;实际上,知乎内容沉淀与流量累积就是最大优势,其不受时效性限制,常看常新,如今却沦为其他平台搬运素材的“基地”。

一位微信好友就在朋友圈吐槽:“ 如果你有牛x的文本,却不及时转视频脚本,就会被洗稿搬运党们占便宜。知乎上拥有超过3300万个问题和1.3亿个回答,是文字创作者转视频的富矿,放着这个天然优势给别人输血真的是血亏。”

正如

李践在《无条件增长》一书中所阐述的那样

:

“企业增长有两重概念,一重是外部增长,一重是内部增长。外部增长来自企业外部的边际销售增长,但是外部增长会伴随市场饱和出现天花板,如何实现外部增长扩大其实要依靠内部增长。”

内部增长对知乎的难度在于,既要有一定的壁垒又要保证用户在新业务里的主动性,而网文之于知乎,恰恰是最契合的“内增长”方式之一——其将网文业务融入会员商业化框架中后,既能为创作者带来新的变现机会,也能增加用户的粘性。

知乎副总裁、会员事业部负责人张荣乐

总结知乎付费用户快速增长的原因时亦表示,“一是善挖掘,为会员业务源源不断输送了优秀创作者和用户;二是知乎更聚焦,切准了与自身契合度最高的细分区域。”

顺着这个逻辑,从“知乎 live”到“想法”再到如今“盐选专栏”、“视频号”,知乎都是在寻求新的内容分发机制。如此看来,还真应了同事那句话,“没人比知乎更适合当‘故事会’”。

知乎是怎样炼成“商业绝缘体”的?

其实在此之前,如果让创作者票选 “恰饭难度最高” 的平台,知乎一定名列前茅。

知乎官方数据显示:自2011年创办至今,已有超过2.2亿用户生产出3000万个问题,1.3 亿个回答,涉及科普、日常、脑洞等方方面面。然而对于聚集在知乎的大V们而言,至今仍缺乏一套成熟的商业变现路径。

2011年成立之初,知乎聚集的只是创业者、财经/科技记者、投资人群体,提出的问题下大多都是兼具行业纵深和人文情怀的高质量长回答——彼时,各专业的资深人士掌握着话语权,盘踞在社区中央。

“当时的知乎聚拢了一批牛人,大家认真提问、回答,质量都非常高。毕竟对阅历、教育背景、文字功底都有一定要求,装x很容易露怯。”知乎离职员工邱越

(化名)

如此向虎嗅形容早期知乎社区氛围。

媒体人吴怼怼总结出这些大V具备的3点特征:

在个体层面,拥有扎实专业知识、职业实践经验,并且具备积极的分享意识;

在群体层面,大V之间存在密切联系,双向关注关系更能创造优势地位,即存在意见领袖中的“意见领袖”;

在知识交互层面,大V的存在具有成长性和流动性,其流动性取决于话题的专业性和读者的取向。

正如布尔迪厄在《国家精英——名牌大学与群体精神》阐述的观点一样,“当代社会以文化实践及其不断再生产作为整个社会的基本运作动力,最重要的特点就是文化在整个社会中的优先性以及文化的决定意义。”

这些群体奠定了知乎的文化氛围和平台调性,代价是彻底将知乎与商业割裂成对立面,天生抗拒商业化。

知乎创作者赵观

(化名)

在接受虎嗅采访时表示,“2013年以前,压根没人想过从知乎赚钱,老用户对这个社区寄予厚望,其与豆瓣一起被奉为年轻人的精神家园,稍有向金钱低头的趋势就会被喷的体无完肤,更别说答主恰饭——不仅效果差、掉粉,还会有一帮人撕你涨粉。”

但一个不争的事实是,近几年随着知乎用户的持续增长,这个邀请制的精英聚集地正在变成普惠型社区。

2018年5月知乎在百度指数上的用户搜索画像

2020年5月知乎在百度指数上的用户搜索画像

这个过程中,越来越多年轻用户被吸收进来,好处是话语权下移——知乎新生态中用户参与感得到极大提升,很多用户既是内容的消费端又是内容的生产者;坏处同样致命——知乎并未对用户观点碰撞频频引发的冲突做好应对机制,当越来越多的亚文化群体涌入时,社区“抬杠”、“撕逼” 现象一度盛行。

究其深层原因:

一方面,无脑玩梗的段子手和身兼百职的故事大王层出不穷,不少大V的干货内容都被答非所问的“抖机灵”和“讲故事”内容埋没,“强答”大军日益壮大。甚至随着 “上知乎,分享你刚编好的故事”这一说法流传开来,潜水用户越发认定——知乎缺乏对知识的敬畏和尊重。

而问答社区“鼻祖” Quora解决此困扰的办法是,“在Quora 制定一条严格执行的规定,即答案必须是有益的,无助于问题的答案会被隐藏 ”。这既扼杀了段子手在Quora的生存空间,也保证了Quora 上答案的质量。

另一方面,在现象/事件问题下的回答,流量逐渐从过硬的专业技能回答向立场/情绪先行的回答倾斜。尤其随着“XXX是怎样的体验”、“如何评价XXX”、“虽然不懂

(异性特征/行为)

,歪楼问XXX” 等钓鱼帖大行其道,社区自身知识浓度一再被稀释。

这也让老用户的话语权以及生存环境受到一定程度的挑战,在正向激励

(金钱、荣誉、身份等)

不断被平台摊薄的情况下,部分有能力的答主开始向其他创作平台迁徙,频频出现“知乎大V出走”的新闻。

对此,知乎CEO周源曾对媒体表示,“在竞争层面来看,整个移动互联网公司的产品处在大的竞争背景之下,不同公司有不同的策略,有可能会是横向扩张,也有可能是纵向上把产品做得非常深入”。

说白了,知乎为了拥抱更多年轻人,必然要承受内容泛化的阵痛。但,也有意外的惊喜。

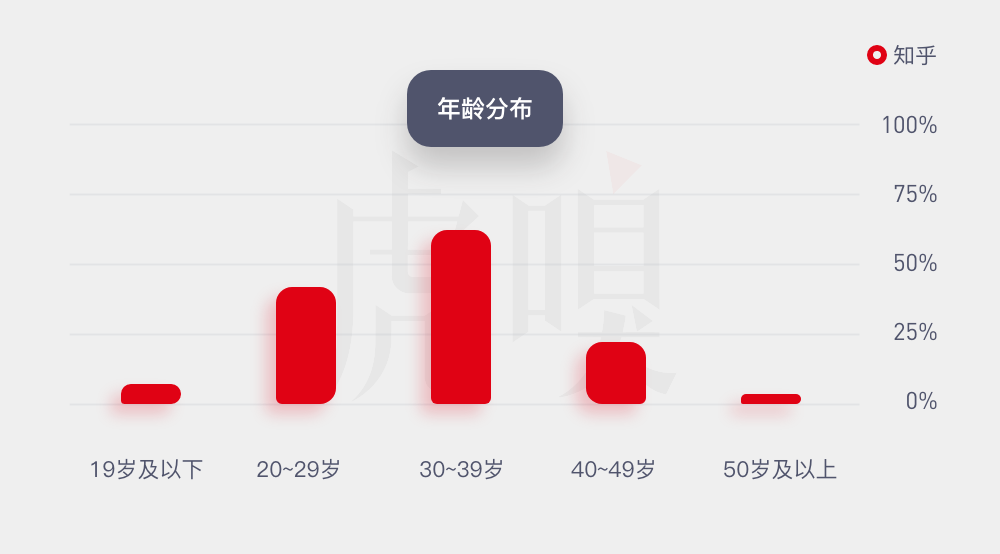

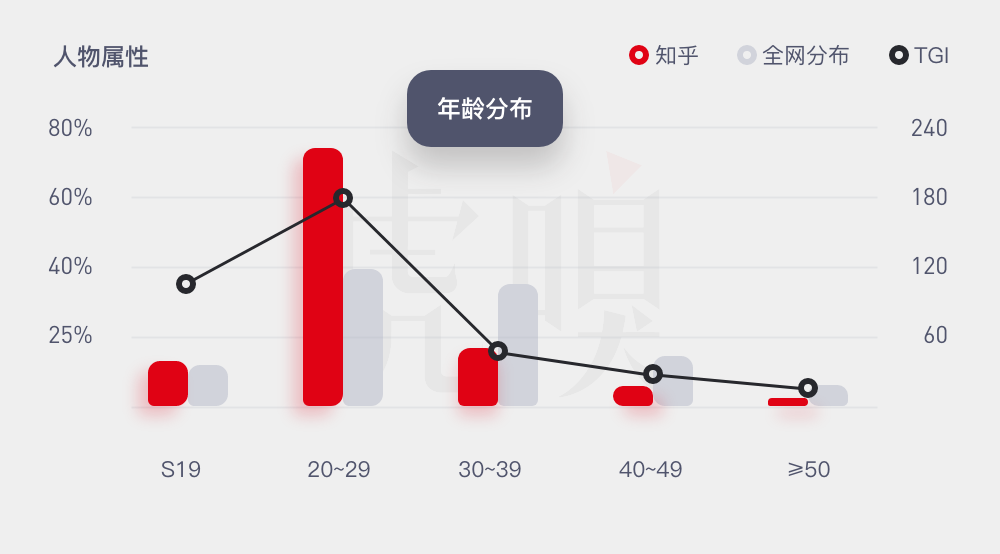

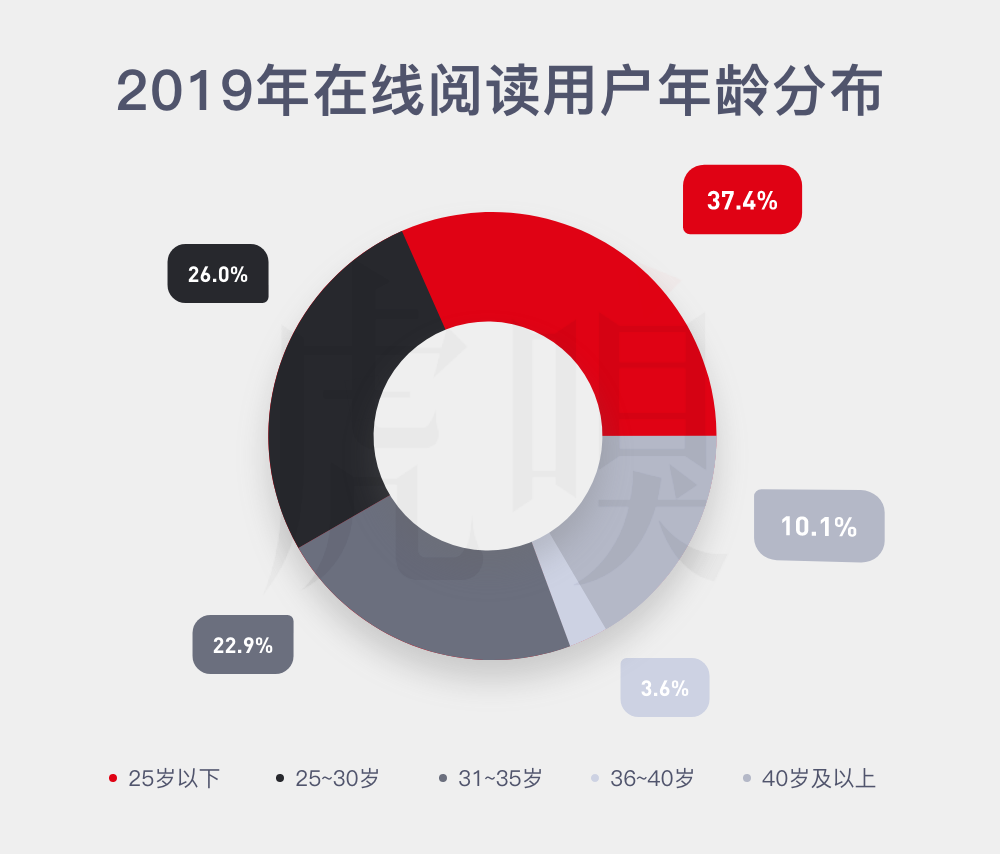

根据《中国产业信息网》数据显示

,2019年数字阅读用户年龄,86.3%的用户年龄在35岁以下,其中,37.4%的用户年龄在25岁以下,22.9%的用户年龄在25-30岁之间,26.0%的用户年龄在31-35岁之间。

数据来源:中国产业信息网

也就是说,网文受众的年龄分布和知乎用户画像年龄层分布高度重合。在知乎,网文阅读的需求长期存在,只需要足够多的优质内容,就能将网文受众的注意力从其他平台抢夺过来。

去年《互联网大会》期间,知乎CEO周源曾表示,“只有用户、内容、商业三个部分互相推动,形成正向循环,知乎这个飞轮才能不停地旋转、不断生长壮大。”

你会发现,这时候他已经将商业推到了平台发展的战略高度。

周源终于明白,小众社区要么大,要么死,从内容——内容、用户——内容、用户、商业,这是一家平台壮大过程中最重要的显性要素。

但互联网内容平台商业化,此前只有卖广告和知识付费两条路。

前者是对流量套现,会对平台内容生态造成巨大冲击;后者内容质感不可控,很容易因“获得感”产生口碑分化。如今看,自2017年知乎陆续成立商业广告和知识服务两大事业部伊始,两只脚刚好踩在两个坑里。

广告变现方面,知乎广告在开屏页、发现界面、信息流、评论区、底部推荐等功能模块无孔不入,甚至还将品牌提问穿插在Live特别现场。

然而,这些密集渗透的广告持续遭到老用户、资深创作者的情感抵触。不仅因为广告骤增之后氛围的无序,而是基于默认的假设——精神社区在商业化过程中,很容易出现乌托邦崩塌的幻灭感。

截图来源:互联网指北

知乎用户“陈章鱼”就对知乎推荐取向反复横跳有过这样一个论断,“知乎现在最大的问题,其实是在传统的人关注人的内容模式,和机器推荐的内容模式之间,摇摆不定。”

知识付费方面,“知乎大学” 体系由 “课程” + “书” + “训练营” 构成。直到2019 年 3 月 21 日 “盐选会员”上线,知乎才从单一知识付费转型成多元化的会员经济。

如今回头看,细分领域大V对专业知识的分享偏小众,愿意持续买单的人数寥寥

;通识领域大V调动情绪能力盖过专业能力,很难持续产出高质量付费内容。再加上电子书、圆桌、Live讲座这些付费体系重合度越来越高,平台规避的筛选责任都转嫁成用户试错成本。最终,这笔投入产出比尴尬的生意在多数大V账号趋于停摆的状态。

此后,知乎商业化也从此前的克制变的越来越“放肆”,陆续在短视频、短信息流、电商、直播等风口徘徊——它一直在积极面对社区向平台转型过程带来的阵痛,试图通过改版来平衡社区与平台属性之间的冲突,但终究没找到自己最舒服的赚钱方式。

知乎网文的含金量

微博CEO王高飞

(@来去之间)

有句话颇值得玩味,他曾对外表示:“互联网上半场是各做各的,下半场不就是你做我的,我做你的,然后等到发现适合自己的,再形成新的平衡。”

现在看,网文俨然成为知乎商业化进程中新的抓手。

虽然,坊间依旧戏称网文受众是“三低”人群,但七月荔写网文月入40万这个事儿,至少是网文新业态被市场认可的积极信号。

知乎将《洗铅华:恶毒女配生存录》标榜为优秀案例标杆

网文重度爱好者大浅

(笔名)

就对虎嗅表示:

“我初一(2009年)开始看网文,凡人、遮天、星辰变等,几乎刚好处在网文的黄金时代。虽然不能否认那个时候也有很多弱智爽文存在,但是他们几乎都被《盗墓笔记》《明朝那些事儿》《鬼吹灯》这些神作的光芒所掩盖。”

如今,随着黄金时代过去,我们越来越难看到网文中有现象级的作品出现,到今天,大浅直言:“甚至出现了书荒,感觉很多网文是在羞辱智商。”

这背后有许多原因,其中比较重要的一点是,在阅文统治网文的时候,标准化、流水线式的创作模式已经完全打乱了创作者自身的节奏——流量为王、渠道为王掩盖了优质内容本身的重要性。

“‘黄金三张’、‘金手指’这些所谓的网文经验大行其道,创作者开始追逐流量和利益创作,那网文内容自然越来越低质化。再加上,网文作者年版税千万这样的造富神话,导致许多没有经验或者没有合格文字能力的人涌入网文,这加剧了那些弱智网文的井喷。”

反观知乎,它的存在刚好解决了网文发展的悖论。

毋庸置疑,当前知乎仍然是用户综合素质最高的社区平台之一,其早期积累的高素质用户成为当前兼职作者的主流,这个群体和MCN一同组成了知乎网文内容的输出主力。

一方面,知乎部分创作者基于学历和知识储备能够产出高质量的网络文学作品,整体质感甚至优于免费平台上的小说;另一方面,高素质用户对各种文学形式接受度更高,使得整个平台的创作氛围更包容,毕竟知乎网文大部分胜在脑洞和文笔,很多故事构思精巧。

这种特质很大程度上影响了知乎网文内容的特性,即与传统网络文学相比知乎“故事档案”的文学性更强——在流量小说躺尸免费阅读平台并继续沿袭“霸道总裁”、“赘婿龙王” 的爽文套路时,知乎小说反而在追求网文的精品化和文学性。

而且,知乎网文业务推广的窗口期,刚好赶上阅文与作者群体情绪对立最强烈的阶段

(55断更节)