旅順博物館藏吐魯番出土“律吕書”考釋

段真子

編者按:本文原載《文史》

2017

年第

4

輯,

215-228

頁。

提要:

在旅順博物館所藏吐魯番出土文書中,一件編號

LM20-1456-23-22

的殘片,記載了“應鍾”、地支、“肴(爻)”等詞語,不僅與《易》或占卜類文書有關,更是律呂系統在吐魯番地區的首次出現。然而,由於在傳世典籍中未曾發現相近記載,該文書之性質、名稱至今未能判定。本文參考《呂氏春秋》《淮南子》《五行大義》等典籍,嘗試根據文書中核心詞語建立“肴——地支——律呂”之對應關係,並以此推補文書部分內容,進而認爲該文書的性質,當是對某部數術類典籍的抄寫,擬定名爲“律呂書”。

關鍵詞:

旅順博物館

吐魯番文書

數術

陰陽五行

律呂

一、

“律呂書”殘片

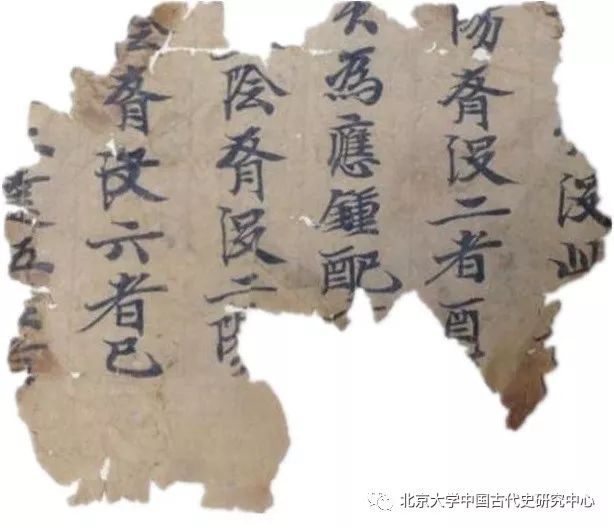

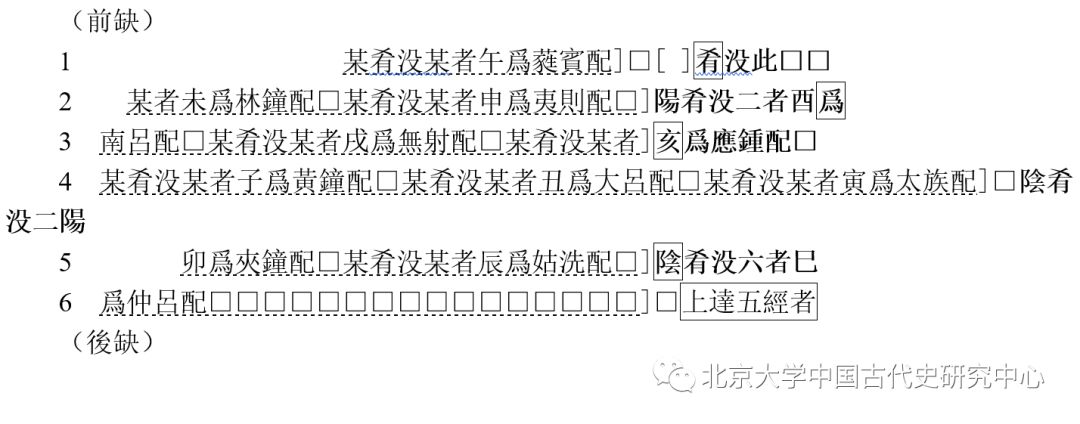

圖1 LM20-1456-23-22

本文所探討的這件文書殘片,爲旅順博物館(以下簡稱“旅博”)所藏吐魯番出土漢文非佛教寫本文獻之一例,粘貼於“大藍冊”之第七本

[

1

]

、第

23

頁上,編號爲

LM20-1456-23-22

(圖

1

)。該文書尺寸爲

9.6

×

8cm

,现殘存六行、

36

字,行距約

1.7cm

,間有界欄,是比較標準的寫本文書。由地腳邊欄可知,該殘片原位於文書底部。從書法風格上看,文字筆劃嚴謹、樸厚靈動,豐腴不失於板刻,兼有隸、楷兩體之風格,推測大體寫作於高昌國時期。筆者有幸參加“旅順博物館藏新疆出土漢文文書整理與研究”項目,得以對這件殘片之性質、定名進行考察。現迻錄整理小組所作錄文如下:

(前缺)

1

]□[ ]

肴

没此□□

2

]陽肴没二者酉

爲

3

]

亥

爲應鍾配□

4

]□陰肴没二陽

5

]

陰

肴没六者巳

6

]□

上達五經者

(後缺)

僅從錄文中出現的“肴”

[

2

]

“陽肴”“陰肴”等詞語考察,此文書非道非佛,或爲與《易》相關的某部典籍;而若以“酉”“亥”“巳”等字詞角度分析,此文書亦有可能屬於吐魯番地區常見的占卜類文書。

[

3

]

但若與以往敦煌吐魯番出土的這兩類文書進行對照,該文書特徵十分明顯。首先,該文書的書法風格、行間界欄,相較於其它隨意書寫的民間占卜活動文書,更類似於典籍,或對典籍的謄抄。其次,雖然該文書中“陰”“陽”、地支等詞語在敦煌吐魯番出土《易》類典籍、占卜類文書中屢見不鮮,但“肴没”“應鍾”等詞語當屬首次出現。第三,雖然“以樂律爲占卜,繼秦簡之後的《呂氏春秋》《淮南子》《史記》等書均留有記載”

[

4

]

,但其論述至多涉及樂律與地支,而未見與爻變的對應關係。也就是說,該文書所殘存的語句,未能在現存傳世典籍中找到完全對應的文本,這也爲確定文書名類,以及進一步研究造成困難。有鑑於此,本文希望通過對比傳世典籍的相關記載,從以下兩點對該殘片進行考釋,由此解讀其學術價值。

第一,文書第三行“亥爲應鍾配□”,體現的是“地支—律呂”之間的固定搭配關係,以此邏輯爲線索,可以推導出與“酉”“巳”地支相配合的律呂。能否根據傳世典籍,推導出符合文書格式的“十二地支—十二律呂”框架?第二,文書中反复出現的“肴没”句(含“陰肴没”“陽肴没”),似在叙述陰、陽爻之間的變化,“没”後的“二”“六”等數字應當是變化的內容。那麼,現存傳世典籍對於“没”和數字的具體解釋,能否合理解答文書中二者含義?由此能否闡述陰、陽爻之間存在的變化,以及與“酉”“巳”等地支的關係?

二、“地支—律呂”框架推導

在文書所存的六行文字中,語句相對完整的是第三行“

亥

爲應鍾配□”,其句讀方式大體有三種:

1、

“亥,爲應鍾配□”,即“亥”爲上句末字,“爲應鍾配□”作爲上句內容的補充;

2、

“亥爲應鍾,配□”,即表明上句滿足某種包含“亥”的條件後,出現了“爲應鍾”的結果,“配□”作爲補充;

3、

“亥爲應鍾配,□”,即以“亥爲應鍾配”爲主體內容,“□”作爲下句發端,進行具體描述。

但無論是哪種斷句,“亥”與“應鍾”之間的對應關係都固定不變。中國古代樂律學的產生、發展,很大程度上受到五行、數術系統理論的影響。從“五音”與五行、五時的對應,到“十二律”與十二月份的關係,數字的相關性令不同系統的理論建立聯繫。從現存傳世典籍情況看,十二律呂與十二地支、一年十二月份之間的對應關係,早在《淮南子·天文訓》中便已明確指出,其文如下:

帝張四維,運之以斗,月徙一辰,復反其所。正月指寅,十二月指丑,一歲而匝,終而復始。指寅,則萬物螾螾也,律受太蔟。太蔟者,蔟而未出也。指卯,卯則茂茂然,律受夾鍾。夾鍾者,種始莢也。指辰,辰則振之也,律受姑洗。姑洗者,陳去而新來也。指巳,巳則生巳定也,律受仲吕。仲吕者,中充大也。指午,午者,忤也,律受蕤賔。蕤賔者,安而服也。指未,未,昧也,律受林鍾。林鍾者,引而止也。指申,申者,呻之也,律受夷則。夷則者,易其則也,德以去矣。指酉,酉者,飽也,律受南吕。南吕者,任包大也。指戌,戌者,滅也,律受无射。无射,入无厭也。指亥,亥者,閡也,律受應鍾。應鍾者,應其鍾也。指子,子者,兹也,律受黃鍾。黃鍾者,鍾已黄也。指丑,丑者,紐也,律受大吕。大吕者,旅旅而去也。

[

5

]

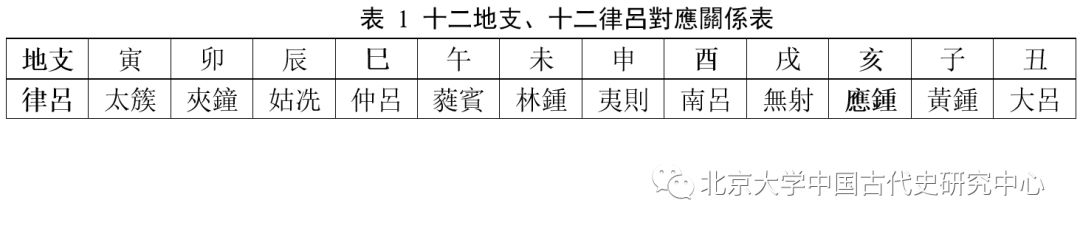

《淮南子》將寅作爲一年之始,是從“萬物螾螾”的始生狀態進行解釋的,與此相配,“太簇”亦取其“未出”之義。以此爲序,十二地支、十二律呂的對應關係自然產生,如表

1

所示:

在表

1

中,“亥”確與“應鍾”相對應,滿足文書“

亥

爲應鍾配”的要求,且“巳”“酉”、亦爲明確出現於文書中的文字,假設將與其對應的“仲呂”“南呂”,甚至全部十二地支、十二律呂對應關係全部展開,從而推演出更完整、豐富的文書內容,或許能夠驗證文書與《淮南子·天文訓》的相近程度。

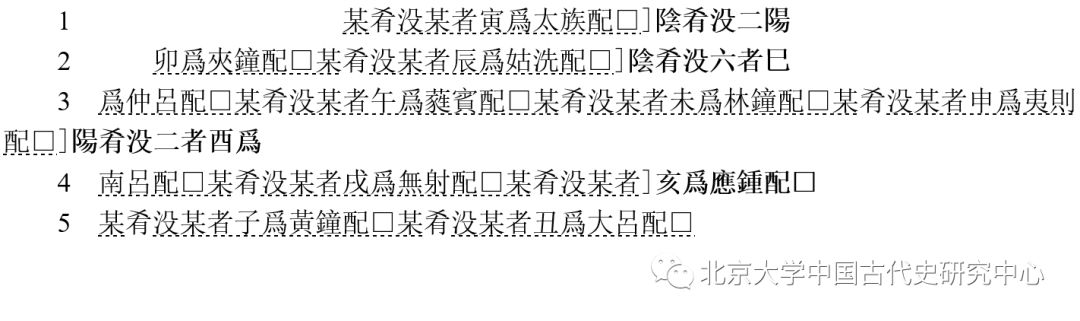

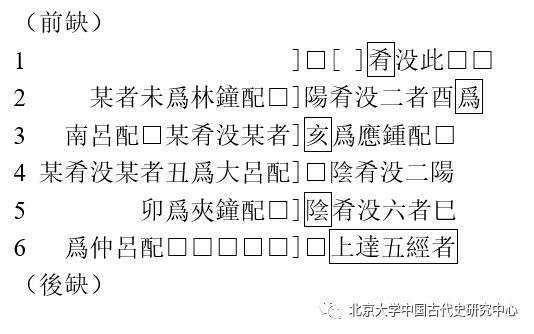

根據文書第二行“陽肴没二者酉

爲

”,可以獲知“

亥

爲應鍾配□”之前語句的內容及格式,由此一來,表達十二地支、十二律呂對應關係的完整語句結構疑爲“某肴没某者(地支)爲(律呂)配某”。綜合以上文字內容以及語句結構,該文書殘片之外部分文字的推補內容大致如下:

某肴没某者寅,爲太族,配□;

陰肴没二陽

卯,爲夾鐘,配□;某肴没某者辰,爲姑洗,配□;

陰肴没六者巳,

爲仲呂,配□;某肴没某者午,爲蕤賓,配□;某肴没某者未,爲林鐘,配□;某肴没某者申,爲夷則,配□;

陽肴没二者酉,爲

南呂,配□;某肴没某者戌,爲無射,配□;某肴没某者

亥,爲應鍾,配□

;某肴没某者子,爲黃鐘,配□;某肴没某者丑,爲大呂,配□。

這段推補文字僅嚴格規定地支與律呂的對應關係、排列順序,並未涉及地支以前“肴没”句的具體內容,因爲無論“陽肴没二者”還是“陰肴没二陽”,字數並無太大變化,故暫用“某肴没某者”代替。以上推導文字若照文書格式編排,此殘片文字可復原如下:

這樣的復原結果存在兩個問題。其一,排列順序不一致。文書中“陽肴没二者酉

爲

”“

亥

爲應鍾配□”“陰肴没二陽”“

陰

肴没六者巳”雖然均出現於推導文字中,但文書中“酉—亥—巳”的排列順序在推導文字中變爲“巳—酉—亥”,即便按照“《殷曆》起子月”

[

6

]

的順序進行“子—丑—寅—卯—辰—巳—午—未—申—酉—戌—亥”的排列,“巳”也不可能列於“酉”“亥”之前。

其二,行字不符合文書格式。依文書圖片顯示,該文書字體大小正常,每行不應超過

20

字,但推導文字除第一行爲

16

字以外,其餘四行均超過該字數,分別爲

23

、

45

、

26

、

22

,行字差異明顯,第三行字數更是不甚合理。這一點與文書具備界欄,書寫工整等細節出入過大。

由此可知,文書中的這段文字雖體現了十二地支、十二律呂的對應關係,但並非以《淮南子》十二地支的紀月順序爲叙述邏輯。而推補文字中出現的第三行字數過多,且各行字數差異明顯等問題,似乎透露出文書所進行的抄寫,並非涵蓋全部的對應關係。那麼,是否還存在其它典籍,能夠提供更爲合理的叙述邏輯?

除了與十二地支相對應而產生的紀月順序以外,十二律呂自產生伊始便自有一套相生體系,本源即爲“黃鍾”。據《呂氏春秋·古樂》載:

[

7

]

昔黃帝令伶倫作爲律。伶倫自大夏之西,乃之阮隃之隂,取竹於嶰谿之谷,以生空竅厚鈞者,斷兩節間,其長三寸九分,而吹之以爲黄鐘之宫,吹曰舍少。次制十二筒,以之阮隃之下,聽鳯皇之鳴,以别十二律。其雄鳴爲六,雌鳴亦六,以比黄鐘之宫適合。黄鐘之宫皆可以生之,故曰“黄鐘之宫,律吕之本”。

也就是說,伶倫作律是以三寸九分長的竹子作爲黃鍾宮調,並以鳳凰之聲進行比定而成的。在黃鍾之調確定之後,《呂氏春秋·音律》又記載了十二律呂的相生關係:

[

8

]

黄鐘生林鐘,林鐘生太蔟,太蔟生南吕,南吕生姑洗,姑洗生應鐘,應鐘生蕤賓,蕤賔生大吕,大吕生夷則,夷則生夾鐘,夾鐘生無射,無射生仲吕。

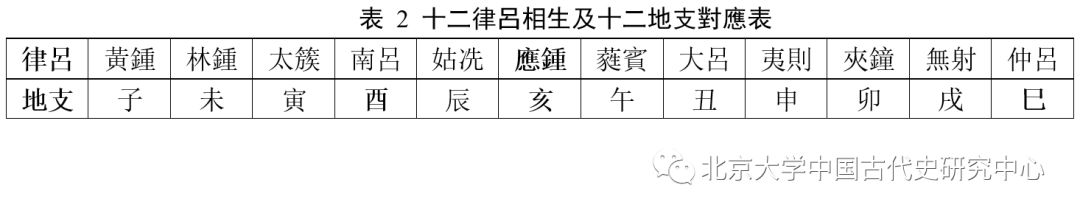

若以相生關係爲邏輯,十二律呂和對應的十二地支先後順序如表

2

所示:

由“律呂之本”黃鍾出發,十二律呂依次產生,至仲呂而終。由此,十二地支亦產生了某種先後次序,始於“子”而終於“巳”,這一順序與因十二地支紀月邏輯產生的先後順序明顯不同。若按此邏輯重新推補、排列文字,文書中“酉—亥—巳”的先後順序便得以滿足:

相較於以《淮南子·天文訓》作爲參照進行的文字推補,參考《呂氏春秋》所推補的文字,在內容及格式等方面皆更符合文書要求,但行字問題依舊存在。顯然,抄寫全部對應關係則無法滿足文書行字要求,而漢代高誘對《呂氏春秋·察傳》所作註解的一段文字,似乎能夠爲選擇性書寫十二地支、十二律呂對應關係提供理論依據:

[

9

]

六律,六氣之律。陽爲律,陰爲呂,合十二也。

高誘此言,表明“陽”“陰”分別爲律、呂的屬性,其中“應鍾,陰律也”

[

10

]

,即可知“應鍾”的屬性爲“陰”。而十二地支亦分陰、陽,《太平經》有相關內容爲:“子、寅、辰、午、申、戌,陽也,主生;丑、卯、巳、未、酉、亥,陰也,主養”

[11]

,且其陰陽屬性與所對應的十二律呂屬性剛好匹配。尤其是,文書所存“酉”“亥”“巳”以及“應鍾”,其屬性皆爲“陰”,若僅僅將六陰支、六呂對應關係擇出抄寫,所得推補文字、結構如下:

這段文字雖只選擇六呂進行推導,卻在保證十二地支整體的相生關係基礎上,滿足文書“酉—亥—巳”的既定順序。從行字、格式方面看,除第五行行字略少以外,第二、三、四行每行約爲

15

字,參考圖片中第二行“爲”字勉強寫於末尾的情況,第四行書寫

16

字也不無可能。綜合這兩方面因素分析,此種推補更爲合理,某種程度上接近《呂氏春秋》中與樂律、陰陽等方面相關的理論。通過對“亥爲應鍾配□”語句的分析,該文書的基本框架已較爲清晰,即以十二律呂相生關係爲邏輯,以“陰”“陽”爲六律、六呂的屬性區分,再以六呂爲順序,以“某肴没某者(地支)爲(律呂)配某”爲句式。如果說“(地支)爲(律呂)配某”是每一句的結論,那麼“某肴没某者”則是得出結論的必備條件。因此,“陽肴没二者”“陰肴没二陽”“陰肴没六者”等文字所表達的內容,便成爲接下來需要考察的重點,更是解讀該文書的關鍵。

三、“肴没”含義推測

文書所存六行文字,除第三行“

亥

爲應鍾配□”、第六行字跡不清(疑爲“□上達五經者”)外,其餘第一、二、四、五行均出現了相同的內容——“肴没”。以此爲主體展開,“某肴没某者”與六陰支、六呂進行搭配,成爲整段文字的叙述框架。因此,想要解讀“某肴没某者”的含義,勢必需要理解其中各文字具體含義。

首先,“某肴”作爲“某肴没某者”語句的主語,共出現過四次,其中“陰肴”出現兩次,“陽肴”出現一次,另有一“肴”字因紙張殘缺,其“陰”“陽”屬性不得而知,但至少表明“某肴”並不特指“陰肴”“陽肴”中的某一類,“肴”的“陰”“陽”屬性會根據具體條件的變化而改變。

其次,相對於比較固定的“某肴”,“没”字之後的“某者”每次指代內容均不相同,分別爲“二者”“二陽”“六者”,其中“二”“六”既可以作爲表示個數的數字,即“兩個”“六個”,又可以指代爻的位數,即九二爻(或六二爻)、初六爻(或上六爻)。因此,“二”“六”的具體含義,需要結合“没”字含義共同分析。

“没”字與“某肴”出現次數相同,且始終處在“肴”字之後,未曾單獨使用。可見,就該文書而言,“肴没”之“肴”爲名詞,“没”爲動詞,“没”的含義體現著“肴”的狀態或行爲。然而,這種在文書中看似固定的搭配,並非《易》類典籍或數術類典籍的傳統話語,僅見清人胡煦所撰《周易函書》卷一〇《周易下經四·困》:“澤水下漏,爻没坎中,是爲酒食所苦而受其困者”,用以解釋《困》卦九二爻“困於酒食,朱绂方來”之象。

[12]

“澤”指上卦兌,“水”指下卦“坎”,“爻没坎中”,是指九二陽爻處在下卦中位,成“困”之象,這種用法與“没”字本意十分接近。據《說文解字》卷一一上“水部”解“没”云:

没,沈也。从水从

。

[13]

。

[13]

又解“

”云:

”云:

,入水有所取也。从又在囘下。囘,古文回。回,淵水也。讀若沫。

[14]

,入水有所取也。从又在囘下。囘,古文回。回,淵水也。讀若沫。

[14]

許慎通過分解“没”的形聲——從“水”部又從“

”聲,將“没”解釋爲“沈”,即“沉没”。然而,“沉於水中”雖可以爲“爻没坎中”之“没”作解,卻不能合理解釋本文書中“没”的含義,因爲“爻没坎中”表達的是某一爻與某一卦之間的關係,《易》六十四卦,每一卦都由六個爻組成,相對於坎卦而言,九二爻只是其中的一個部分,因而可以没於其中。但該文書中並未出現任何卦名,且“没”字後接之“二”“六”,或表數字,或表數位,並不存在没於其中的情況,也就不能解釋爲“沉没”。

”聲,將“没”解釋爲“沈”,即“沉没”。然而,“沉於水中”雖可以爲“爻没坎中”之“没”作解,卻不能合理解釋本文書中“没”的含義,因爲“爻没坎中”表達的是某一爻與某一卦之間的關係,《易》六十四卦,每一卦都由六個爻組成,相對於坎卦而言,九二爻只是其中的一個部分,因而可以没於其中。但該文書中並未出現任何卦名,且“没”字後接之“二”“六”,或表數字,或表數位,並不存在没於其中的情況,也就不能解釋爲“沉没”。

收錄於《漢書·藝文志》的久佚之書《小爾雅》,以“勿、蔑、微、末、没,無也”

[15]

對“没”進行了訓詁分類,以“無”解“没”,這一解釋較許慎之解更爲豐富,因爲“無”既可表示一種事物並不存在的狀態,也可表示一種從有到無的變化過程。這兩層含義經過歷代學者的闡發,成爲共識。清人段玉裁注《說文解字》云:

没,湛也。“湛”各本作沈。淺人以今字改之也。今正。没者全入於水。故引伸之義訓“盡”。《小雅》“曷其没矣”,《傳》云“没,盡也”,《論語》“没,階”,孔安國曰“没,盡也”。凡貪没、乾没皆沈溺之引伸。从水

聲。莫勃切。十五部。

[16]

聲。莫勃切。十五部。

[16]

雖然段氏注疏仍延續許慎“沉没”“沉溺”之解,但也同時提到“引伸之義訓‘盡’”,並解“盡”爲“器中空也……空義之引伸”

[17]

。因此,“没”亦可解釋爲“没有”“消失”,那麼與此對應,“没二”“没六”中的“二”和“六”則應作爲數詞,用於解釋陽爻、陰爻消失的個數。由此可知,文書中“陽肴没二者”“陰肴没二陽”以及“陰肴没六者”等文字,表達的是陽爻、陰爻各自發生的變化,而這種變化則是《易》的重要內容。

東漢劉熙撰《釋名》云:“《易》,易也,言變易也。”清人畢沅引鄭康成《易贊》作疏:“《易》之爲名也,一言而含三義:易簡一也;變易二也;不易三也。”雖認爲劉氏所言“此止言變易,其義未備”

[18]

,但並不能否認“變化”對於《易》的重要意義。作爲《易》的最基本內容,爻的變化即是六十四卦變化的直觀體現,因此文書中“陰肴”“陽肴”的變化,定會產生不同卦象,而從卦象進行反推,亦可得知陰、陽二爻變化的方式。

儘管文書殘存文字並未包含任何卦名,但“陽爻没二者酉”“陰爻没六者巳”中指示的“酉”“巳”地支,爲確定卦名提供了線索。在現存典籍中,隋代蕭吉所撰寫的《五行大義》,記載了地支與卦的對應關係。《五行大義》卷二《第七論德》曰:

從乾坤二卦之氣者,十月坤卦用事,自十一月而陽氣動,陰爻變。四月乾卦用事,自五月而陰氣動,陽爻變。故黃鐘蕤賓,陰陽之氣始也,德刑在焉。

建子之月,坤初六爻變爲陽,復卦用事。

陽氣動於黃泉之下,陰氣布在蒼天之上,爲德在室,而刑在野。

建丑之月,坤六二爻變爲陽,臨卦用事,

陽氣稍出,萬物萌芽,陰氣將降,威怒已衰,爲德在堂,而刑在街。

建寅之月,坤六三爻變爲陽,泰卦用事,

陽氣已達,陰氣降入,陰陽交泰,萬物抽其牙葉,爲德在庭,而刑在巷。

建卯之月,坤六四爻變爲陽,大壯卦用事,

陽氣上騰乎天,陰氣下入乎地,陰陽氣交,萬物成出,德刑俱會於門。

建辰之月,坤六五爻變爲陽,夬卦用事,

陽氣上達,陰氣衰微,爲德在巷,而刑在庭。

建巳之月,坤上六爻變爲陽,純陽用事,

陽氣大盛,陰氣消除,萬物悅壯,無復刑殺,爲德在街,而刑在堂。

建午之月,乾初九爻變爲陰,遘卦用事,

陰氣動於黃泉之下,陽氣布於蒼天之上,爲德在野,而刑在室。

建未之月,乾九二爻變爲陰,遁卦用事,

陰氣稍昇,陽氣將損,萬物壯極,皆以衰老,爲德在街,而刑在堂。

建申之月,乾九三爻變爲陰,否卦用事,

陽氣沈退,陰氣進昇,陰陽否隔,殺威方盛,爲德在巷,而刑在庭。

建酉之月,乾九四爻變爲陰,觀卦用事,

陽氣內入,陰氣外施,陰陽合爭,萬物變衰,爲德在門,刑復會於門。

建戌之月,乾九五爻變爲陰,剝卦用事,

陽氣將盡,陰氣上達,萬物枯悴,殺害盛行,爲德在庭,而刑在巷。

建亥之月,乾上九爻變爲陰,純坤復位,

陽氣消除,陰氣大盛,萬物收藏,未見刑犯,爲德在堂,而刑在街。此刑德二事,出入向趣,皆以用之,彌忘拙鑿,遇德則吉,逢刑則凶,故於此釋

。

[19]

在這段論述中,乾坤二卦與陰陽二氣、陰陽二爻形成互動:十月至三月,坤卦(

)爲主,陽氣起導致陰爻發生變化;四月至九月,乾卦(

)爲主,陽氣起導致陰爻發生變化;四月至九月,乾卦(

)爲主,陰氣起導致陽爻發生變化。由此,十二地支與乾坤二卦、十二爻變化,以及所形成的卦名發生關聯,如表

3

所示:

)爲主,陰氣起導致陽爻發生變化。由此,十二地支與乾坤二卦、十二爻變化,以及所形成的卦名發生關聯,如表

3

所示:

按照《五行大義》的說法,從建子之月(十一月)到建巳之月(四月),坤卦之初六、六二、六三、六四、六五、上六爻依次變爲陽;與此同時,坤卦原本包含的六個陰爻,依次少了一個、兩個、三個、四個、五個、六個,這一變化所生之卦依次爲复、臨、泰、大壯、夬、乾等六卦,並在三月達到“純陽”。從建午之月(五月)到建亥之月(十月),乾卦之初九、九二、九三、九四、九五、上九爻依次變爲陰;與此同時,乾卦原本包含的六個陽爻,依次少了一個、兩個、三個、四個、五個、六個,這一變化所生之卦依次爲遘、遁、否、觀、剝、坤等六卦,並在十月達到“純陰”。

對照文書文字,在“陽肴没二者酉”“陰肴没二陽”“陰肴没六者巳”三句中,似乎只有“陰肴没六者巳”體現了《五行大義》所述變化。建巳之月對應乾卦,由六陽爻組成,從坤卦變化而來,六陰爻全部消失,若以此理解“陰爻没六者”,則“没”意爲“没有”“消失”,“六”表示“六個”。那麼,“陽爻没二者”“陰肴没二陽”二句中“没”“二”的含義理應一致,以表明陽爻消失了兩個。然而,這一表述卻與建酉之月(八月)對應的觀卦(

)不同,由乾卦出發,觀卦的產生應當表述爲“陽爻没四”。這一矛盾如何解釋?

)不同,由乾卦出發,觀卦的產生應當表述爲“陽爻没四”。這一矛盾如何解釋?

事實上,無論《五行大義·論德》還是《淮南子·天文訓》,都是以地支紀月爲理論基礎展開論述

[20]

,這一邏輯雖符合中國古代曆法傳統,卻不是本文文書書寫時的依據,對此,上文的推導過程已盡力證明。按照得出的框架,似乎可以換一個思路解決文書與卦象之間的矛盾。

首先,文書所涉及到的六陰支依次是未、酉、亥、丑、卯、巳,所對應的卦名分別是遁(

)、觀、坤、臨(

)、觀、坤、臨(

)、大壯(

)、大壯(

)、乾。按照《五行大義》的理論,遁卦相比於坤卦而言,陽爻少了兩個;觀卦相比於坤卦而言,陽爻少了四個,但相對於遁卦而言,陽爻同樣只少了兩個,這就符合文書“陽肴没二者酉”的文字。這樣一來,前後兩卦所變化的爻數皆爲“二”,似乎恰好符合文書中出現“二”卻未出現“四”的現象。

)、乾。按照《五行大義》的理論,遁卦相比於坤卦而言,陽爻少了兩個;觀卦相比於坤卦而言,陽爻少了四個,但相對於遁卦而言,陽爻同樣只少了兩個,這就符合文書“陽肴没二者酉”的文字。這樣一來,前後兩卦所變化的爻數皆爲“二”,似乎恰好符合文書中出現“二”卻未出現“四”的現象。

其次,文書第二行與第四、五行發生了主語轉換,即“陽肴”變爲“陰肴”,這一轉換通過文書中第三行“

亥

爲應鍾配□”得到劃分,恰好滿足《五行大義》所論達到坤卦“純陽”狀態後,“陰氣動,陽爻變”的趨勢。此外,文書第五行出現“

陰

肴没六者巳”,正是突出乾卦“純陽”之特殊地位的體現,以此推測,“

亥

爲應鍾配□”句之前文字可能爲“陽肴没六者”。

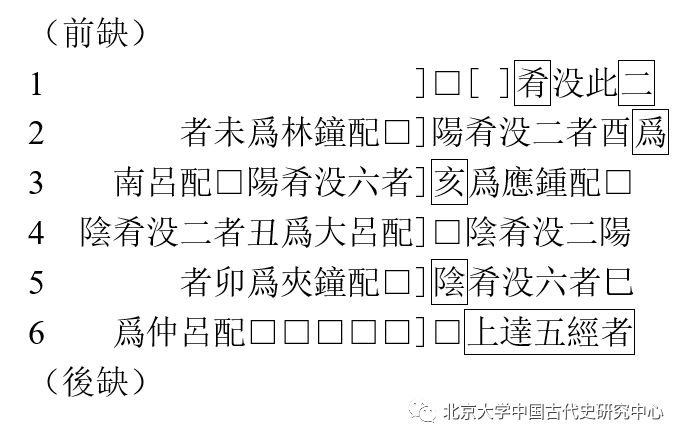

通過以上分析可知,“某肴没某者”語句表達的是陰爻、陽爻各自在數量上的變化,並由此變化產生新的卦象,從而與地支、律呂相配。據此推測,該文書文字可進一步補充如下:

通過以上分析可知,文書殘片僅存三十六字,卻同時包含爻、卦、地支、律呂等多類信息,其中陰、陽二爻的變化又導致了之後陰支、陰呂的對應關係,即爲該文書的核心內容。雖然《五行大義》的地支紀月邏輯與文書內容並不完全一致,但其中記載的地支與卦之間的對應關係,依舊爲推測文書內容提供了重要理論依據。

四、文書性質與定名

利用傳世典籍研究出土文獻,是以“二重證據法”討論出土文獻、傳世典籍二者相互關係的題中之義。通過傳世典籍系統、固定的記載,出土文獻所呈現的或零散、或多樣的內容,大多能夠得到釋讀和考證。然而,對於未見傳世典籍記載的出土文獻內容,根據相近典籍、思想理論進行推釋,亦爲一種嘗試。馬王堆出土帛書别本《戰國策》,儘管其中文字的“百分之六十左右不見於今本《戰國策》和《史記》”

[21]

,但通過與後二者內容的比對,以及帛書本內容中體現的縱橫家思想,最終將定名推進爲《戰國縱橫家書》,

[22]

這爲本文定性、定名工作提供了可以借鑒的思路。

旅博所藏

LM20-1456-23-22

號文書之內容,未能於現存傳世文獻中找到完全對應的文本,但通過上文討論可知,其邏輯框架與《呂氏春秋》《淮南子》《五行大義》等典籍所涉及的陰陽五行理論不無關聯。此外,文書內容涉及律呂,而這一樂律學概念與中國古代之數術理論密切相關,僅從《後漢書·律曆志》所載京房之言“以六十律分朞之日,黄鍾自冬至始,及冬至而復,陰陽寒燠風雨之占生焉。於以檢攝群音,考其高下,苟非草木之聲,則無不有所合。《虞書》曰‘律和聲’,此之謂也”

[23]

,又“房言律詳於歆所奏,其術施行於史官,候部用之”

[24]

便可知曉。

根據對《漢書·藝文志》《隋書·經籍志》所錄漢、唐間典籍的不完全統計,我們能夠大體了解與律呂、陰陽五行相關之典籍的分佈情況:

[25]

以上典籍大都失佚,無從得知其具體內容。但陰陽五行實爲數術的基礎理論,因此律呂相關典籍在《漢志》歸於數術略,《隋志》係於子部五行類的差別,爲圖書分類自“六分法”向“四分法”轉變的結果,並不代表典籍內容性質有異。也就是說,該殘片當屬於對某種數術類典籍的謄抄文本。依照以往所出土的敦煌吐魯番占卜文獻的定名方式,我們大致可以根據律呂在這段文字中的重要意義,擬定名為“律呂書”。

“數術者,皆明堂羲和史卜之職也”

[26]

。古代社會中,只有知識豐富的人才能從事數術占卜活動,因爲占卜即人們通過觀察自然、人類現象與灾祥瑞應之間的關係,獲得感知自然、預知吉凶的一種能力,所以掌握不同事物之間的對應關係,無疑成爲進行占卜活動應當掌握的基本知識。而相比於中原地區,吐魯番地區的普遍文化層次較低,數術知識掌握者甚少,於是目前所見吐魯番地區出土的占卜類文書,大多屬於實用型文書,如“葬書”“祿命書”,等等。本文所討論的這件旅博文書,不僅雜糅陰陽、五行、地支、爻卦,更結合了律呂所代表的樂律體系,其所透露的知識層次,以及所展現的書法、欄格等形態,明顯不同於其它實用性文書。雖然該文書的具體出土地點尚不得而知,但更有可能掌握、保存於高層手中,而非普通民眾所有。從這一意義上講,該文書的發現對瞭解吐魯番地區高層群體的知識體系,具有重要學術價值。

(作者單位:中國人民大學圖書館)

*

本文爲教育部人文社會科學重點研究基地北京大學中國古代史研究中心重大項目“旅順博物館藏新疆出土漢文文書的整理與研究”(

16JJD770006

)成果,承蒙旅順博物館藏新疆文書整理小組提供相關圖片及初步錄文,論文寫作過程中曾獲得多方幫助,在此表示誠摯感謝。

[1]