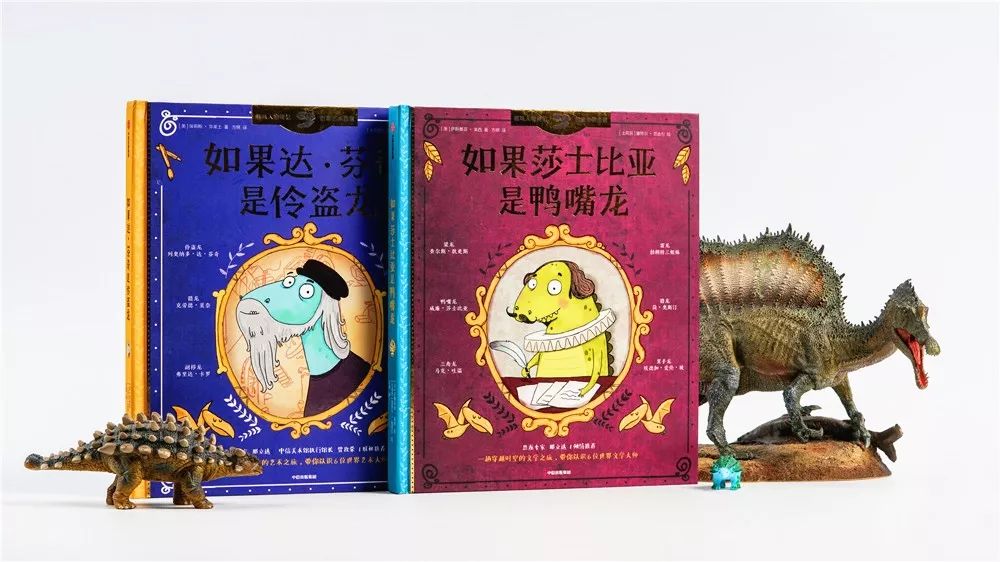

《如果莎士比亚是鸭嘴龙》《如果达·芬奇是伶盗龙》,这都什么鬼?!

请先不要正襟危坐给它们贴上“瞎胡闹”的标签,这只戴着拉夫领、手拿羽毛笔的“莎士比亚龙”,正吸引孩子一步步走进文学艺术的世界。

即便知晓“莎士比亚”的人,是否对《罗密欧与朱丽叶》的原作有兴趣呢?即便知道梵高是大画家,是否还想看看他的画、了解他本人?提到《双城记》,想到的是帝都+魔都,还是狄更斯的名著?

从什么时候开始,我们对名著、名作望而却步、甚至没了兴趣?

“伟大”二字,将名作抬上神坛,让人惊异又膜拜,但高山仰止之外,对名作的敬畏却阻碍了对它的好奇与探究。

你不想孩子重蹈覆辙,希望他自发地“愿意”了解名作,那么,该如何开启这条路呢?把原著塞给孩子、带他去美术馆就足够了吗?还真不是。

了解乃至理解名作,是一个过程,而开启这一过程,最好有个吸引力十足的起点。《如果莎士比亚是鸭嘴龙》、《如果达·芬奇是伶盗龙》这两本书,让莎士比亚等大文豪、达·芬奇等名画家都抹上了恐龙味儿!

太淘气了!可是,它们却可以成为孩子走近名作的一个再好不过的起点。

很多人不喜欢看名著:“那么大名气,应该很难懂吧!还是不要看了!”名气把名著抬得高高的,让人膜拜也让人畏惧。

多少人对名作的了解止于“伟大”也囿于“伟大”?这恐怕还是因为接触名著的方式不对。

比如,小时候远远地看到了喜马拉雅山上的白雪,感叹这山好漂亮;你一点点走近、年龄也随着增长,渐渐你注意到了高山草甸,看到山脚的村落,自然美景、风土人情渐次展开,你甚至想徒步登山去一探究竟……

这需要一个过程,没有人会指望你小小年纪就徒步登顶吧?

你对这座高山的“好印象”,是因为它在你人生每个阶段都恰如其分展示了你能理解能接受的魅力。

如果名作是一座高山,那么,最好也有一个恰如其分的认知起点。

对于4-9岁的孩子而言,《如果莎士比亚是鸭嘴龙》《如果达·芬奇是伶盗龙》这两本书堪称是走近西方文学、艺术再好不过的起点。

前者介绍了莎士比亚、勃朗特三姐妹、爱伦·坡、马克·吐温、查尔斯·狄更斯和简·奥斯汀6位文学咖;

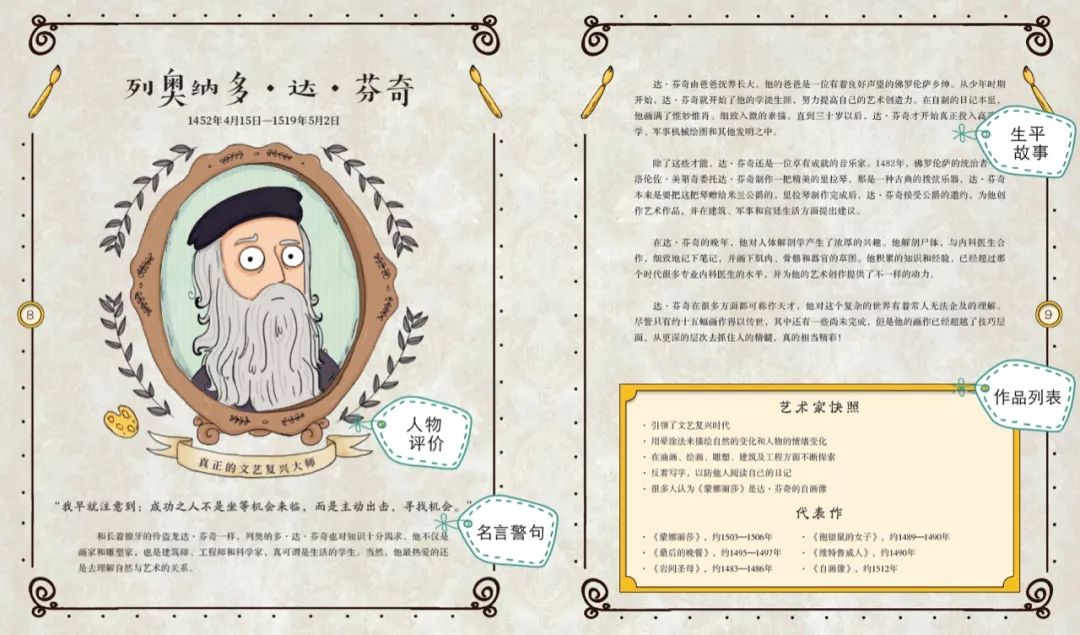

后者包括列奥纳多·达·芬奇、文森特·梵高、克劳德·莫奈、巴勃罗·毕加索、弗里达·卡罗和安迪·沃霍尔6位艺术咖。

鸡蛋好吃还要认识鸡吗?

要得要得!

从书名可以看出,这两本书不是一般的名著缩写、名作戏仿之类,而是趣味人物传记。

不是说了解名作吗?还非要兜个圈子先认识名家吗?

是的。如果孩子愿意,这的确是一条不错的路:其一,名家本人的故事就起起伏伏,其传奇性令人瞠目结舌;其二,知人论世(哪怕只是浮光掠影)后,更容易“知其所以然”,对作品的理解也会更立体。

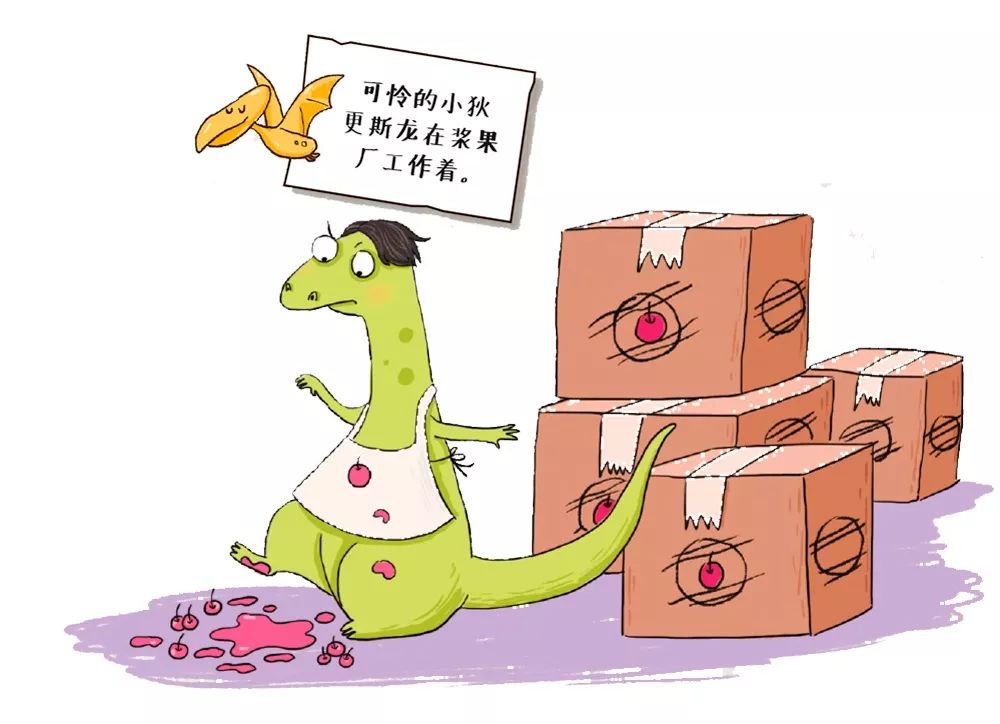

为什么狄更斯的作品总对弱势群体充满同情?这可追溯到他的青少年时期,狄更斯12岁就被迫离开学校在鞋油厂打工,这位大作家是从贫困潦倒中走过来的。

为什么简·奥斯汀总是写英国乡村小圈子的故事?因为她一生大部分时间都是在安宁的乡村生活,并且,她享受这种生活。

达·芬奇画了《蒙娜丽莎》就成了大师?“文艺复兴大师”的称号可不是浪得虚名,这归因于他在绘画、雕塑、建筑、工程等方面超越常人的理解和探索。

画风景的人那么多,莫奈为何能高人一等?这不仅因为他画得好,还因为他是第一位能在一次户外写生中就完成画作的画家,他开启了一种风格。

这些问题,都可以在这两本书中找到答案。在孩子刚刚开始接触文学、艺术的时候,就能构筑一个立体的理解通道,不是很好吗?

胡闹嫁接?

No!“有趣”是吸引孩子的不二法门

看人物传记当然好,但是,为什么不能老老实实介绍莎士比亚、达·芬奇?《如果莎士比亚是鸭嘴龙》、《如果达·芬奇是伶盗龙》,这都是什么鬼?!

因为,这样有趣!对学龄前及小学中低年级学生而言,趣味可是最大的魅力!古生物学者、恐龙专家邢立达看到这套书后说:“这套脑洞大开的书闪烁着侏罗纪的独特魅力!”

在童书妈妈的编辑裙带菜家里,9岁的姐姐一边纳闷这书名什么意思,一边拿起书看起来没完;4岁的弟弟一眼看到了“龙”字,于是嚷嚷着要妈妈给他讲讲恐龙的故事。

如果不是亲眼所见,很难相信,披上恐龙的外衣,蠢萌范儿的文艺大咖对孩子居然如此有吸引力。

“伶盗龙列奥纳多·达·芬奇”“鸭嘴龙安迪·沃霍尔”“猎龙简·奥斯汀”“翼手龙埃德加·爱伦·坡”……在这个设定下,作者费尽心机在侏罗纪构筑起一个文艺咖的平行世界。

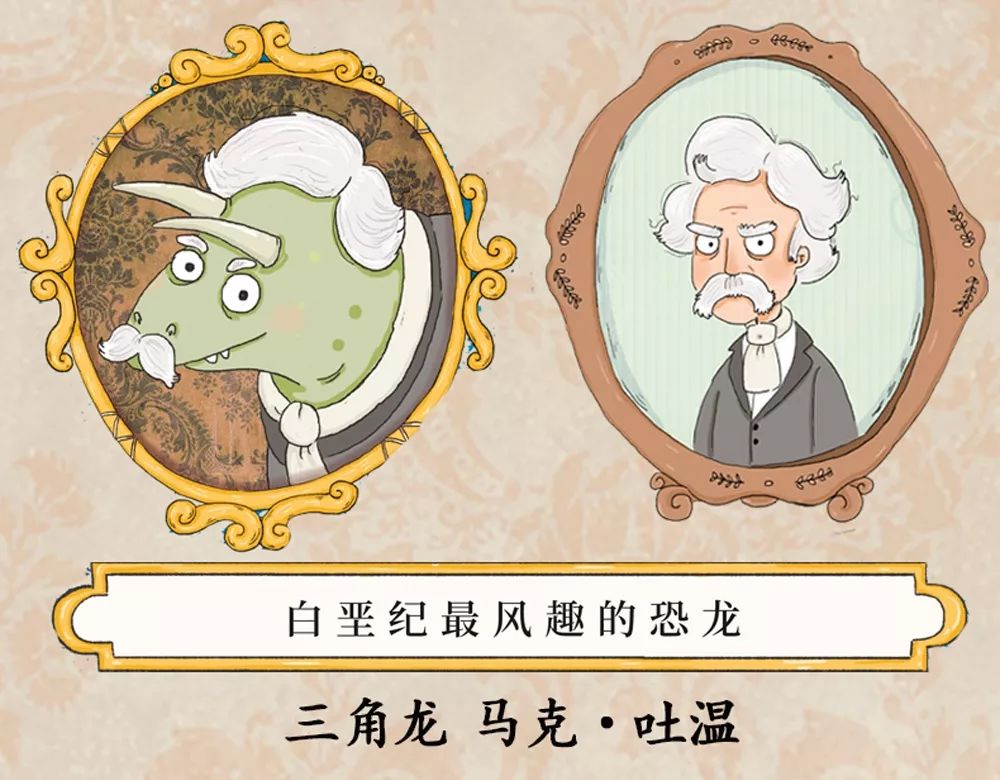

▲龙族和人族的马克·吐温还挺神似!

鸭嘴龙安迪·沃霍尔养了25只都叫“山姆”的剑齿猫——作为人类的安迪·沃霍尔的确养过25只都叫“山姆”的猫;

猎龙简·奥斯汀的《傲慢与偏见》是关于史前两只恐龙的爱情故事;

翼手龙爱伦·坡“刚孵化出来没多久,父母就过世了”;

在侏罗纪,罗密欧对朱丽叶说的是:“我为你伸出爪子,我最高贵的小姐。”

▲达·芬奇吃素,达·芬奇龙也吃素!

弗里达曾说:“我画自画像,因为我经常是孤独的,因为我是自己最了解的人。”而副栉龙弗里达说的则是:“我画自画像,因为我经常是孤独的,因为我是自己最了解的

恐龙

。”

“有钱的单身汉总要娶位太太。”《傲慢与偏见》里“举世公认的真理”也入乡随俗带上了恐龙味儿:“凡是拥有大片土地的单身恐龙,总能吸引很多异性。”

浅尝辄止?

No!这是符合孩子消化力的口粮

你恐怕也听说过“给孩子看名著缩写版不是一个好选择”的说法吧?

对于识字量大、接受度高的孩子而言,缩写版名著的确太干瘪,不够过瘾。

但是,对于9岁及以下的儿童,特别是识字量不大、理解力有限的孩子而言,你给他详细解析《罗密欧与朱丽叶》原作的伟大之处、《傲慢与偏见》中的人情冷暖,探究莫奈作品中的笔触、弗里达作品中的虚实混杂……他听得懂吗?能接受吗?

你觉得是“大补”的东西,孩子可真心吸收不了。你满心想喂饱孩子,然而却足够吓跑他。

恰到好处的浅尝辄止才是对孩子而言合适的食粮。

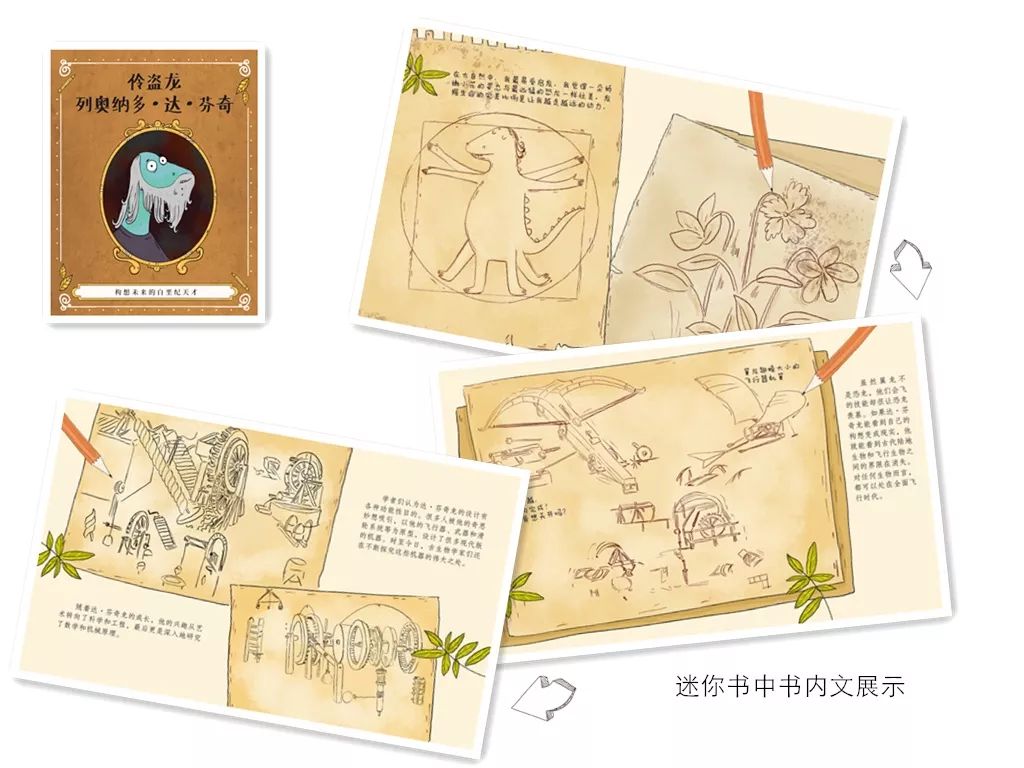

在这两本书里,每一位“拟龙化”大师都得到了这样的对待:龙族大师的故事+迷你书中书+真人生平。

如果你拿出教学大纲来对比“知识点”,会觉得龙族的故事太过于戏谑——除了生平、创作等干货,还有各种“闲篇”散落其间:埃伦坡自创密码,狄更斯有十个孩子,达·芬奇吃素,毕加索用绘画示爱,弗里达爱好拳击等激烈的运动项目……

这一定不属于“考试范围”,可这毕竟不是“复习提纲”,各种诚意十足的笑点足以让孩子保持阅读的兴趣,而兴趣不是孩子最好的老师吗?

相比之下,真人生平部分则规矩多了,有时可以跟龙族部分互为印证。简略介绍过后,还不忘罗列代表作,对诸位画家还列出了几条创作特点——什么是“表现主义风格”?什么是“超现实主义”?零星出现的“专有名词”不至于败坏了兴致,反而可以引导感兴趣的小朋友继续一探究竟。

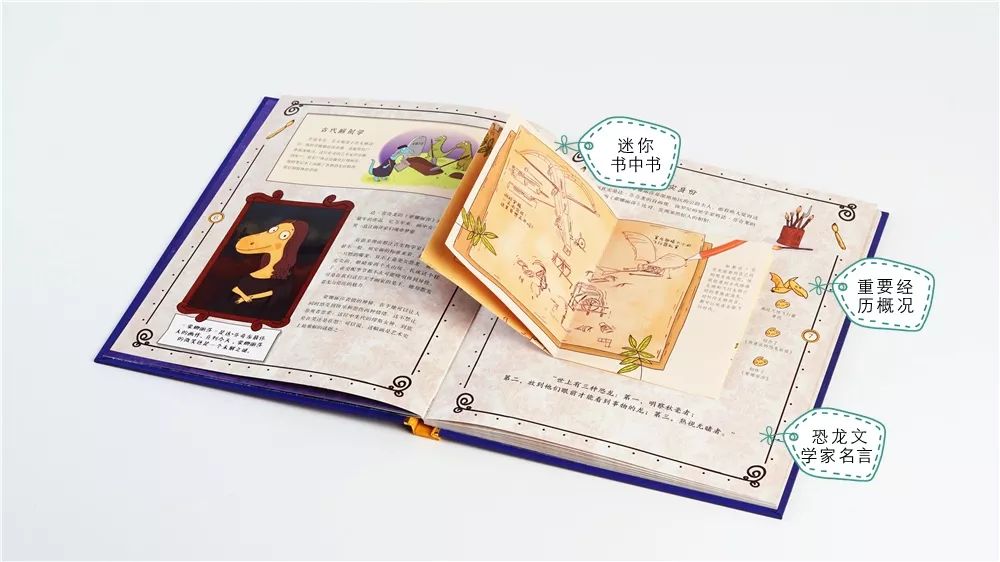

这两本书还有一个明显的特别之处——每位大师都配有一本充满恐龙趣味的迷你书中书。

在文学家一册,自然是让恐龙来演绎大师的一部经典作品,比如莎士比亚的书中书里,是似鸟龙罗密欧与原角龙朱丽叶“最让人心碎的爱情故事”。

在艺术家一册的书中书里,有对于恐龙世界知名画家的作品解读,你看到的安迪·沃霍尔的名作《埃尔维斯》《玛丽莲》,它的主角当然只能是一只恐龙!

而对于十足的杂家达·芬奇,书中书则展示了伶盗龙达·芬奇天马行空的构想——对身体完美比例的探究、飞行器草图和更多的工程、机械发明。

当你还在质疑孩子看如此“肤浅”的书时,你清楚他了解到了什么吗?

《如果达·芬奇是伶盗龙》一册,6位画家最典型的18幅作品,也都收纳在了6本书中书中。

在这两本书里,没有灌输、没有无聊,将干货与口感调剂得恰到好处,孩子们不爱才怪

。