《中华读书报》征订正在进行,恭请读者朋友到当地邮局订阅。

邮发代号1-201

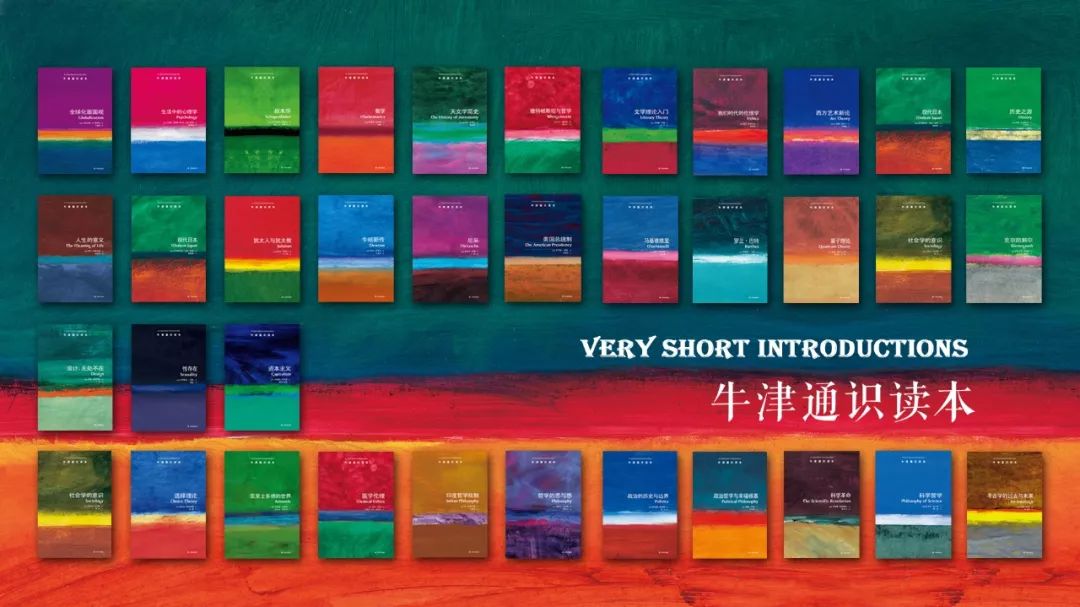

近日,有个微信公号发文,特别推荐“牛津通识读本”系列。文章写道:“作为牛津大学出版社的重点项目,该丛书英文版自1995年起陆续面世以来,在全球范围内已被译成近五十种文字。丛书主题广泛涵盖宗教、哲学、艺术、文化、历史、商业、经济、法律、政治、社会、心理、科学等领域。截至2019年11月,英文原版已累计出版六百多种。

“作者多为大学或研究机构重要的专家,对相关领域均有深入研究。大家普及,举重若轻,深入浅出,再专业的问题,一般读者也看得懂。看完一本,就对该领域有了大概的了解,整套书为我们构造了正确的‘知识保护网’,在这个基础上再起步与精进,坏书就很难伤害我们。

“我很尊敬的译林出版社,2008年开始推出‘牛津通识读本’中文版,截至目前,已出版约90种,预计在未来十年内至少累计推出200种。这是出版社的伟大事业。”

“牛津通识读本”中文版出版到今天这样的规模,形成一个很好的图书品牌,非一日之功。自跟牛津大学出版社接洽沟通,到最终引进翻译出版,整个过程并不是一帆风顺的。这背后的故事,现在想来,是颇有几番意味的。

新世纪开始,国家推行第八次课程改革。译林出版社趁势而上,抓住了这个难得的发展机缘,与牛津大学出版社合作开发小学初中高中的新课标英语教材。良好的合作,便引向了双方更深入密切的携手。

2003年末,或2004年初,总部设在香港的牛津大学出版社(中国)有限公司李庆生总经理和上海公司孙依依总经理,邀我和同事到上海,说有一个很好的项目,想要跟译林继续合作。这个项目就是VSI系列,即Very Short Introductions。他们跟我们概述了这个系列的相关情况,并带了几本英文版样书。我们初看一下,感觉是一个特别好的项目,很值得做。这套书,用现在通行的说法,就是大家写的小书,而且是名副其实的大家小书。

回南京后,我们讨论了怎么来做这个项目。这个书系涉及面很广,涵盖的学科多,如何做好,的确很费思量。当时,我们经过讨论,达成一个共识,就是找国内一个学术权威做主编。这个想法,尽管后来没有实施,现在回过头来看,依然是一个很好的主意。记得我们都想到,这个主编人选非任继愈莫属。此外,这套书的中文名称怎么定,也颇费心思。英文Very Short Introductions,直译成中文,肯定不适合。当时,北京大学出版社出版了一套“名家通识讲座书系”。我就提出用“牛津通识读本”,大家都表示认可。有没有其他更好的名称提出来,现在已经没有记忆了。目前看,这个名称真是最合适不过了。主编人选和丛书名称确定,于是,我就这个系列的相关情况拟了个简要报告,并附上一些书目,找到江苏人民出版社府建明同志。府兄跟我是老乡,编辑了不少佛学题材的图书,跟任继愈先生交往甚多。我请府兄帮忙找任老,转达我们的意图。因为过去了那么多年,后面的许多细节我实在记不清,为写此文,我又咨询了府兄。他答复我说,那年他替我们给任老去了一封信,并附上我草拟的简要报告和相关书目,不久,任老专门回电话给他,答应了我们的邀请。我记得,府兄后来带我去过国图找任老,不巧的是,那次老先生没在办公室。我和府兄都没有留下当时的一些资料,这实在是遗憾。后来,由于版权合同一直没有确定,请任老做主编这事就搁了下来。可惜的是,这一搁就搁没了。

牛津大学出版社两位老总跟我们沟通以后,答复回去就着手解决版权问题,并草拟合同,但此后一直没有回音。期间,我询问过孙依依,她说一直在跟踪,所有的相关事务正在进行当中,只是牛津大学出版社办事的程序比较复杂冗长。的确,这个程序走了很长时间,就是没有下文。

大约过了一年多,孙依依电话过来,让我先别激动;她说,事情出了意外,她和李庆生总经理也没有想到,而且很气愤。她概述了事情的原委:

牛津大学出版社国际部负责人明知牛津大学出版社和译林出版社之间的合同正在起草过程中,竟然将我们签约VSI这套书的信息泄密给北京一家出版社的社长!

而

且他们双方居然也进入了合同制作阶段!

无论从哪个角度看,这肯定无法接受。

孙依依和我商定,由我给牛津大学出版社总裁写一封电子邮件,交她转发。后来换电脑,当初的电子邮件找不到了。但邮件的主要内容依然在脑子里。我邮件的措辞和语气,是外交的,也是相当严厉的。邮件首先对牛津大学出版社发生这种低级事故表示异常的震惊和极大的不满,随后,将这个项目的来龙去脉梳理了一遍,继而强调,牛津大学出版社是世界一流出版社,竟然会做出如此不可思议的荒唐之举,如此没有诚信!希望牛津大学出版社尊重与译林出版社一直以来保持的极为友好的双赢的合作关系,妥善处理好这起不该发生的错误事件。孙依依如约将这封电子邮件转发给他们总裁。没过多久,孙依依传来消息,牛津大学出版社内部严肃整治了此事,国际部负责人被开除,相关人员也受到不同程度的处罚。说实话,我倒不是要看到这样的结果。我只是需要他们处理好已经承诺授给译林VSI版权这件事。孙依依和我其实都是这个想法。据说,国际部负责人没几年就要退休,这样的处理结果,我们压根没有想到,也不愿意看到,心里自然不是滋味。但我们鞭长莫及。人得到处理,可这件事本身并没有依照我们的心愿得到解决。由于两家出版社都已进入合同起草阶段,而且都跟牛津大学出版社有着十分良好的合作关系,牛津大学出版社很是觉得为难,不知如何是好。他们想出了一个折中的不是办法的办法,让两家社在现有的书目中各挑45种,北京那家社先挑,译林后挑。为什么这个顺序,我现在无法记得清,好像孙依依跟我说过,北京那家社之前已经看过全部书目,作了些选择,译林只是了解了这个系列,但还没有得到过全部书目。这么做自然没有什么道理。孙依依来问我有什么想法。我当然不同意这种做法,但也明白,这肯定是牛津大学出版社的无奈之举,既然如此,就没有必要为难合作伙伴。就这样,两家出版社分别选择了各自中意的选题。多亏了有心的朋友,留下了我当年的一封电子邮件,里面列出了当初两家社选购的篇目。我本想秘而不宣北京那家出版社的名称,但文章后面实在绕不过去,只好揭秘,就是外研社,好在不是什么禁忌。

译林社选目(计45种,其中字体加粗的5种由于受众面小或其他原因决定不出版)如下:

Ancient Philosophy(古典哲学)

Archaeology(考古学)

Aristotle(亚里士多德)

Art Theory(艺术理论)

Buddhism(佛学)

Choice Theory(选择理论)

Dada and Surrealism(达达与超现实主义)

Descartes(笛卡尔)

Design(设计)

Economics(经济学)

Ethics(伦理学)

Evolution(进化)

Foucault(福柯)

Globalization(全球化)

Habermas(哈贝马斯)

Heidegger(海德格尔)

History(历史)

Indian Philosophy(印度哲学)

International Migration(国际移民)

Journalism(新闻学)

Judaism(犹太教)

Kafka(卡夫卡)

Kant(康德)

Kierkegaard(克尔凯郭尔)

Linguistics(语言学)

Literary Theory(文学理论)

Logic(逻辑学)

Mathematics(数学)

Medical Ethics(医学伦理)

Molecules(分子)

Nietzsche(尼采)

Philosophy of Law(法哲学)

Philosophy of Science(科学哲学)

Philosophy(哲学)

Political Philosophy(政治哲学)

Politics(政治学)

Postcolonialism(后殖民主义)

Psychology(心理学)

Quantum Theory(量子理论)

Schopenhauer(叔本华)

Sociology(社会学)

The History of Astronomy(天文学简史)

Theology(神学)

Wittgenstein(维特根斯坦)

外研社选目(计40种,书目来自外研社网站)如下:

Ancient Egypt(古埃及)

Ancient Warfare(古代战争)

Animal Rights(动物权利)

Architecture(建筑)

Bestsellers(畅销书)

Consciousness(意识)

Continental Philosophy(大陆哲学)

Cosmology(宇宙学)

Cryptography(密码术)

Darwin(达尔文)

Dinosaurs(恐龙)

Dreaming(梦境)

Egyptian Myth(埃及神话)

Eighteenth-Century Britain(18世纪英国)

Emotion(情绪)

Existentialism(存在主义)

Feminism(女权主义)

Freud(弗洛依德)

Global Catastrophes(全球灾变)

Jung(荣格)

Medieval Britain(中世纪英国)

Modern Art(现代艺术)

Myth(神话)

Nineteenth-Century Britain(19世纪英国)

Plato(柏拉图)

Postmodernism(后现代主义)

Renaissance Art(文艺复兴艺术)

Shakespeare(莎士比亚)

Socrates(苏格拉底)

The Anglo-Saxon Age(盎格鲁-萨克逊时期)

The Bible(圣经)

The Buddha(佛陀)

The Dead Sea Scrolls(死海古卷)

The European Union(欧盟)

The History of Time(时间的历史)

The Renaissance(文艺复兴)

The Roman Empire(罗马帝国)

The World Trade Organization(世界贸易组织)

The Vikings(北欧海盗)

Twentieth-Century Britain(20世纪英国)

从上述书目,可见两家社各自的选题取向。不同的选目,不同的判断,没有好坏,也没有对错。只是后来不同的做书思路,导致了同一套书最终迥然不同的结果。这一点到后面再说。两家社列出了各自所需的书目,牛津大学出版社于2006年12月制作合同,并与两家出版社分别进行了互签。

合同最终落地,选目确定,但是怎么做这套书,对译林来说,也是一个难题,中间也经历了一波三折。当时,译林社进行了内部改革,对原有的组织架构作了较大的调整。当初请任继愈先生做丛书主编的想法,这个时候已经放弃,主要原因是,任老当时年迈体弱,已经无法做这件事了。就如何做这套书,社内进行了多次充分的热烈的争论。说实话,并不是所有人都看好这套书,有人是建议放弃的。我们选的书目里有《分子》《量子理论》《数学》,有人就坚决反对,理由是这些选题内容太专业,不可能有什么读者。市场部门的同志也不看好这套书。这些都是可以理解的,大家都还没有认认真真读这一本本书,望书名而生疑。所幸,项目没有放弃。合同在那里,必须做下去。

外研社动作比我们快,2007年就推出了第一批,大概十种,丛书名称用的是《斑斓阅读·外研社英汉双语百科书系》。他们将英文原文放在前半部分,汉语译文置于后半部分,显然聚焦于英语阅读本身。无论是编辑做书的意识、目标读者,还是渠道铺货,这种做法符合外研社的特长,或许能发挥他们在这些方面的优势。但牛津大学出版社推出这套Very Short Introductions,主题相当广泛,涵盖众多学科领域,而且作者都是各学科领域的顶尖专家学者,编辑设计这套系列的目的,显然不是仅仅给英语非母语国家的读者提供英语学习的阅读材料。随后的几年时间里,他们陆续出版了购买版权的那四十几个品种。但终究没有在市场上做起来。据了解,做这个系列的部门一直纳闷,不知道症结在哪里。没有做成功,但他们不愿意放弃,我们曾想从他们的书目里再挑选购买一些合适的品种,咨询牛津大学出版社,方知他们还要继续做。2015年,他们又改头换面,推出了纯中文翻译版的《百科通识文库》,但依然没有起死回生。

回过头来说我们自己。我们动作慢,一个原因是我们没有想好怎么做,就没有急急忙忙赶出来。迟疑一下,倒是给自己留下了学习借鉴的空间。《斑斓阅读》给了我们一些启发。双语是一个很好的切入点。基调定下,编辑部门开始动手操作,物色合适的译者。

大概就在这过程当中,林毅夫先生从其中《大众经济学》作者帕萨·达斯古普塔那里得知,我们要引进翻译出版这套丛书,他便主动提出为《大众经济学》写序推荐,兑现他给作者的承诺。林先生在序言里写道:“1999年达斯古普塔教授接到出版社邀请后,碰到了和我想写一本《大众经济学》时一样的困境,结果用了整整七年的时间才完稿……2005年9月达斯古普塔教授应邀到北大中国经济研究中心来做严复纪念讲座,我那时得知他正在写作这本书,2006年我收到了他寄来的英文稿,一口气读下来,喜爱至极。他以文学家般的雅致和数学家般的准确语言,通俗易懂地向读者介绍了经济学对斯密问题研究的成果,这正是我多年来想写而未能写的一本书!我当即建议将此书翻译成中文出版,并答应为之作序……”

2008年初,林先生就将写好的中英文两份序言传给了我们。这给了我们很大的启发。于是,有了新的编辑出版思路:根据每本书的主题,请国内相关专家学者作序推荐;中译文放前半部分,英语原文则作为供读者参考阅读的附赠置于后半部分。编辑认真做起了功课,搜寻国内各学科领域的一流专家,邀请他们做各书的序言作者。如今出版了九十多个品种,找了九十多个序言作者。没有那种钉子劲、厚脸皮的精神,是很难做到的,碰到不情愿的专家,就得脸皮厚着不停磨;这个学者一口拒绝,就得去请求另一个。如今,丛书的品牌影响力越来越广泛,不少专家学者主动提出愿意写序推荐。尽管如此,后面还有几百个新的选题需要做下去,还需要几百个序言作者,这实在是一个不小的困难。不管怎么说,由林毅夫先生激发出来的这个点子,成了“牛津通识读本”的一大特色,编辑部门也由此积聚了各学科领域丰厚的专家资源。这对出版社来说是一大笔意想不到的财富。如何盘活这个资源库,需要出版社沉下来认真研究,否则就是一大浪费。

2008年,“牛津通识读本”推出首批13个品种,《文学理论入门》《考古学的过去与未来》《卡夫卡是谁》《政治哲学与幸福根基》《古典哲学的趣味》《维特根斯坦与哲学》《大众经济学》《政治的历史与边界》《后殖民主义与世界格局》《哲学的思与惑》《法哲学:价值与事实》《缤纷的语言学》《历史之源》,后面几年又陆续推出了37种。上述标注的五种没有出版,原因就是有人觉得太专业小众,或者就是涉及敏感内容,当然后来其中四种,《分子》《量子理论》《数学》《进化》,还是翻译出版了,非但没有遭到冷遇,反倒深受读者欢迎。

《数学》自 2014年出版以来一再加印,连岳先生在近日的微信推文里这样写道:“蒂莫西·高尔斯的《数学》,是近百本‘牛津通识读本’丛书里,我最早读的一本。原因并不是我数学好,而是我数学很糟糕,是我从小到大的学习噩梦。这是检验这套丛书水准的最好办法。能够向一个小白描述一门抽象学科的大概和本质,进而展现震撼的美感,这种通识写作的最高水准,绝大多数人做不到。这类写作者很难找,难到需要碰运气,既要求作者本身是出色的数学家(否则数学界不服气),又要求他有极高文字表达能力(否则普通人看不懂),全世界没几个这种跨专业的顶尖高手。‘数学界诺贝尔奖’——菲尔茨奖获得者蒂莫西·高尔斯,就是这几个高手之一。就像中国科学院院士李大潜先生所说,这本书如此出色,是数学科普读物的楷模。读完这本书我的收获很大,或者说,我小时候如果能读这样一本书,我的数学可能会很好,甚至变成数学家。当然,小时候也没有这样的书,有也读不懂。人生没有如果,我现在从事文字工作,读到这本《数学》,一个奇怪的感觉是,它能让我更好完成文字工作。蒂莫西·高尔斯给定几个简单原则,然后根据这些原则,腾挪演化一番,一个极难的、无法可想的难题就证明了,看了真是心醉神迷,比如证明根号2是无理数,只用了不到一页篇幅,没有公式,短短十步,证明完毕。我们说话,写文章,主要功能也是论证猜想,其最高境界,也应如此简洁、优美、行云流水、无懈可击。”

丛书采用了牛津版小开本,787x960毫米1/32,封面设计也照搬牛津版。还有一点,当初确定中文书名的时候,编辑和市场营销部门认为,原书名给读者感觉是学术专业书,因此,编辑动了些心思,对原书名做了些改良,以便更接地气。这样的做法是否妥当,需要在市场上验证。不过,至今似乎尚未有这方面的反馈。“牛津通识读本”自2008年起陆续上市以后,反响平平。由于是小开本,在实体书店摆放也成了问题。出版社内部又起了担心和质疑,尤其是市场部门的同志更是担忧。

2011年的时候,编辑部门和市场部门一起进行市场调研,并根据市场反馈,对已出版的40个品种进行改版。首先将小开本改为大开本,635x889毫米1/16,封面设计继续沿用原版,但细节的考虑更加周到,序言作者的选择更加精心,制作更加精良,图书品质得到提升。2012年8月起,改版后的“牛津通识读本”陆续亮相,同时不断有新品种问世。

大概在2014年前后,我们致信中国科学院地学部院士、时任南京大学校长陈骏先生,邀请他为《地球》一书作序。得知译林出版社出版了一套“牛津通识读本”,陈校长很是惊喜,因为这套书暗合了南京大学通识教育的要求。尽管公务繁忙,陈校长仍欣然同意作序。在序言里,陈校长为读者导读之余,高度赞誉这套丛书,并表达了殷切期许:“感谢译林出版社出版这套通识读本。近几年,包括南京大学在内的中国多所著名大学已充分认识到通识教育的重要性。南京大学率先探索本科教育改革,目前正在稳步推进,力图办中国最好的本科教育。通识教育是一个系统工程,需要多方面因素的合力来推动;其中,一套高质量的读本是具有基础性作用的。包括这本《地球》在内的‘牛津通识读本’丛书,一定会对我国高等教育改革和提高国民素质提供帮助,祝愿在中国大学的通识教育事业中,在所有渴求知识的人丰富自己的精神世界和人生画卷的道路上,这套书能发挥更大的作用。”

国内正在兴起的大学通识教育,让我们发现了机遇,携手高校,资源互补,放大效应,助推通识教育的发展,同事借势广播“牛津通识读本”,扩大影响力。我们自然想到了南京大学。一经提议,双方一拍即合。2015年12月,译林出版社副总编袁楠博士率队赴南京大学,与南大达成初步合作意向,拟邀请“牛津通识读本”国外的作者和国内的序言作者到南大讲学。随后,译林出版社负责联系国内外相关学者专家。2016年3月16日,南京大学王志林副校长一行莅临译林出版社,深度商讨更广泛的合作前景。王志林副校长和我共同决定,将于4月中下旬在南京大学举行“南大·译林通识教育名家讲座”启动仪式。2016年4月20日晚,南京大学和译林出版社在南京大学仙林校区举行“南大·译林通识教育名家讲座”启动仪式,陈骏校长和凤凰出版传媒集团时任董事长张建康出席并致辞。陈骏校长表示,以“牛津通识读本”为媒,今后南京大学和译林出版社将开启更深层次的合作,其中,第一项合作就是联合开设面向社会开放的“南大·译林通识教育名家讲座”;二是共享优质图书出版资源;三是合作出版优秀著作和精品教材;四是建设大学生创新实践平台;五是携手传播优秀科学文化,积极营造全民阅读、书香社会的良好氛围。在启动仪式上,王志林副校长和我共同签署了《南京大学与译林出版社合作框架协议》。当年,从4月到12月,共有七位“牛津通识读本”的作者和两位序言作者到南京大学给大学生们作了讲座。活动影响非凡,也为“牛津通识读本”造了势。这个通识教育名家讲座活动延续了两年多时间。后来因经费等诸多方面的因素而暂停,实在很可惜。本来按照王志林副校长的意见,希望译林出版社在南京大学的帮助下参加九所高校联盟每年召开的校长联席会议,以“牛津通识读本”为媒,合力推动通识教育。遗憾的是,由于我们自身的不积极以及其他一些因素,这个设想没有实现。

《科学哲学》作者萨米尔·奥卡沙在“南大·译林”通识教育名家讲座启动仪式上致辞

反思整个项目,还是有一些工作可以做得更好。11年来,出版九十多个品种,相对牛津大学出版社已出版的六百多个品种,的确是太少了些。丛书的品牌影响力越来越广泛,引起了同行的高度关注,便垂涎三尺牛津大学出版社这套难得的大家小书。这是市场行为,无法置论好坏。但是否又会导致一场恶性竞争?如果当初我们再多聚合一些编辑力量,将这个系列绝大部分有价值的合适选题的版权收入囊中,形成垄断局面,别人就没有了可乘之机。此外,这个系列的市场空白点依然还有不少。2015年,我在译林出版社年度工作报告里提出,要大力推行译林专架在实体书店的设置,全品种铺货译林图书产品,自此以来,“牛津通识读本”的亮相率不断提升,销售业绩也随之持续增长,但离我们的理想目标尚远,依然需要不懈的努力。

“牛津通识读本”这个项目,自2008年出版以来,中间遇到了一点小波折,但终究坚持了11年。牛津大学出版社自1995年推出这个项目,至今已走过近25年,据了解,他们计划出版1000种。我想,译林出版社会继续这个项目。一个社,一个项目,始终坚持不懈做10年,乃至更长的时间,这在当今急功近利的时代是越来越少了。无论时代怎么变化,做出版,总是需要我们带着一颗虔诚之心,敬畏之心,安稳之心,淡泊之心,从容之心。惟愿“牛津通识读本”这套小书,在这个大变革大转型时代,为大众的启蒙,为国民整体文化素质和文明程度的提升起到一点小小的积极作用。

(作者为原译林出版社社长)

本文为中华读书报原创作品,如需转载请留言。欢迎转发到您的朋友圈。