我们习惯聚焦个体,忽略整体视角

我们平常的大部分学习,比如看书,不管是科学读物还是文学作品,关注点多为个体。探讨的基本都是,如何提升自己的知识储备或洞察力。

一些耳熟能详的畅销书,如《刻意练习》、《终身成长》,也都是从不同角度,着眼于个人能力如何慢慢获得提升。

但是,

过分聚集于个体,有可能忽视我们常说的整体视角。

比如,一位经验不太丰富的昆虫家,很可能采用观察个体蚂蚁的方法,来理解整个蚁群的状态。

然而,这位昆虫学家,也许一辈子研究下来,仍然对整个蚁群一无所知。因为蚁群是一个应急响应系统,它的整体大于部分之和。

而人类群体,也不乏类似的有趣现象。

感知盲点,指的是“一种当局者迷”的状态。

每个人都是通过参照框架,来感知和理解世界,但我们往往看不到自己的参照框架本身。

作家大卫·华莱士,2005年在美国肯扬学院的演讲上,提出了“感知盲点”。这场演讲,也被《时代》杂志誉为有史以来,最伟大的毕业演讲之一。

演讲一开始就讲述了“鱼缸”的例子。

两条小鱼,在水里游着,突然碰到一条从对面游来的老鱼,向他们点头问好:“早啊,小伙子们,水里怎么样?”

小鱼继续往前游了一会。其中一条终于忍不住了,他问另外一条:“水,是个什么玩意?”

读到这里,你可能会心一笑。但我们自己,有没有可能是那条小鱼?

一个人要想跳出自己的参照框架,是非常难的。

因为我们必须先看到事物的全貌,才可能理解它们。这就必须依赖于

拥有不同认知视角的人,通过互相帮助和互照镜子,来看清各自的盲点。

认知多样性:

看见正在发生的未来

认知多样性,在几百年前,可能并不重要,因为我们面临的问题往往是线性的、单一的。

但在今天,在这个VUCA时代,我们面对越来越多复杂问题时,持有不同观点的群体,将拥有巨大的优势,而且往往是决定性的优势,也是获得革新与成长的必然选择。

比如你要设计一款新产品、开创一种新模式,你就需要和不同想法的人,一起合作,而不仅仅是找那些想法正确的人。

解决复杂的新问题,通常需要有多维视角和不同观点的注入。

正如美国管理学家菲利普·泰特洛克说:“视角越是多样化,人们就越能在更宽广的范围内,找到解决方案。”

几十年前,机器学习还是基于单一算法;而今天,机器学习的一个很大特征,就是汇总了多元预测的结果。

斯科特·佩奇,密歇根大学复杂性研究中心“掌门人”,以对社会科学多样性和复杂性的研究及建模而闻名。

他在创建计算机解决问题模型时,就发现了这一态势。他说:“我偶然发掘到了一个反常现象——

多元化的团队……他们的表现,持续优于顶尖人群的组合。

”

如今,几乎所有最具挑战性的工作,都是团队协作完成的。原因也很简单:我们今天面临的问题,都过于复杂,一人很难挑大梁。在学术领域,由单一作者撰写的论文,正在逐年减少;在科学研究领域,90%的论文都是团队协作完成。

在商业领域,同样有此趋势。美国心理学家布莱恩·乌兹,对美国自1975年以来颁发的200多万项专利进行研究,发现几乎所有成果都是团队合作完成,无一例会。

布莱恩总结到:

“人类创造力,最显著的趋势,是从个人到团队的转变,与单枪匹马相比,团队共创的情况越来越多。”

对组织来说,我们不应该继续从个体的角度去考察工作表现,而是要从群体视角去看待问题。

当我们有了这种更全面的视角,就会发现所谓的“集体智慧”。

那集体智慧是如何产生的呢?

这在很大程度上,要依赖于集体成员的多样性。这种多样性,主要是指认知层面,也就是视角、经验和思维方式的差异,也就是本篇探讨的“认知多样性”。

更多元的团队,才能享受组织红利

对组织来说,如果团队成员比较多样化,不同的参照框架就能被连接起来,这让组织的视角更广,盲点更少。

麦肯锡曾对德国和英国的公司,进行了一项研究发现:

高管团队的性别和人种多样性,排在前四分之一的公司,其股本回报率要比排在后四分之一的公司,高出66%之多;对于美国公司,这个数字更是惊人的100%。

多元化的团队,在集体讨论时,很难在认知层面达成共识,因为观点的差异很大,很容易发生争论和分歧。

他们通常能得到正确的答案,缺点是很难在早期达成共识。而正是

全面又坦率的探讨,让团队的方向,可以触及复杂的本质,催生出更为成熟的解决方案。

而同质化的团队,则恰恰相反。

整个讨论的过程都非常愉快,因为大部分时间,大家都在相互认同。尽管最终的判断可能是错误的,但每个人都对自己的答案深信不疑。

没人会指出他们的盲点,他们自己也无法感知这种盲点的存在。这样一来,整个团队对自己的观点就越发肯定。

所以,

同质化团队存在着很大风险:很可能在过度自信与严重误判之下,做出了看似正确的决策。

这也是为什么,一群聪明的内行人聚在一起,反而很难做出明智决策。问题不是出在任一的个体身上,而是透过整体显现出来。

当一群聪明人的参照体系,发生重叠时,就会产生集体失明的情况。

在《多样性团队》一书中,作者将这样的团队,称为“克隆人团队”。

我们看到,当一群思考方式雷同的人,聚焦在一起时,每个人都很聪明,每个人的知识积累也很丰富。但他们存在同质化,所知、所感都非常相似。

试想,如果你周围的人,都和你的思维模式相近,甚至和你一样对待某些事物的偏见,这是一种多么令人舒心的状态。这样的状态,还会让我们感到自己很聪明。因为自己的观点,能得到周围人的验证和认可。

这样的认知危险,可以一直追溯到人类历史早期。

古希腊哲人,早已深谙此理。

亚里士多德说,人们总是“喜欢和自己相似的人”;柏拉图也说“相似招致友谊”。

对于任何一个志在解决疑难问题的团队来说,第一步要做的一定不是更多地了解问题本身,也不是深入探索问题的各个切面,而是应该后退一步,问问自己:

集体智慧的短板在哪里?我们会不会陷入某些共同的盲区?

很多时候,集体讨论有一个常见的陷阱:讨论十分热烈,对问题本身也挖得很深,但实际上所有的努力,不过是在强化集体的感知盲点。

所以,在着手解决问题之前,我们需要确保团队的认知多样性。

人们很容易认为一群聪明人,肯定能组成一支聪明的团队。实际上,这样的思考出发点,是基于个体而非总体视角。

集体智慧不仅来自每一个个体的知识输出,也来自成员之间的差异互补。

| 戳下方,看CPI分析团队差异互补和多样性 |

企业在招聘人才时,常常会走入这个误区。

我们来假设一个场景:

某所大学的软件开发专业很有名,于是吸引了最优秀的学生,之后这些学生也会以优异的成绩毕业。现在,如果你正经营一家顶级软件公司,你是否想要招募这些学生?你是否想让企业拥有行业内最优秀的这些学生?

明智的回答,应该是“不”。

因为这些毕业生在学校,师从同样的教授,学到的见解、想法、启发方式和应用模型都极其相似,也就是

“知识集群”

。

如果公司的大部分核心研发人员,都来自这里,会将团队不自觉地推向上面我们提到的“克隆人团队”道路。

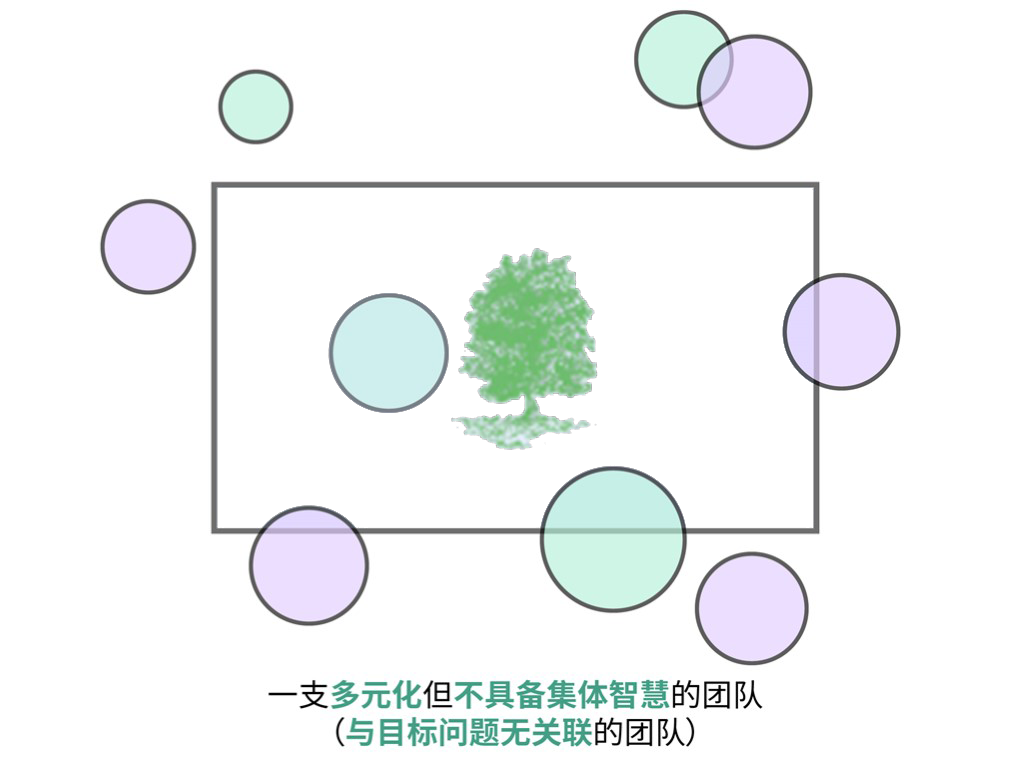

成功的团队,一定是多元化的,但这种多元性并非任意打造。只有当多样性与目标问题相关时,它才能帮助集体智慧的形成。关键是要找到既有密切相关性,又能带来协同作用的人。

如何既保证组织的层级,又保持多样性?

答案是:领导者的威望

对于领导者而言,如果能真正听取到团队的不同意见,更容易做出明智决策。

然而问题就是:

一个组织,如何才能既保持层级结构,又做到信息共享、既具备决断力,又不损失多样性呢?

人类学家的研究:

群体中的领导地位,是如何演化来的?

英国人类学家拉德克利夫·布朗,曾于1906年-1908年,在安达曼群岛的部落里生活。在那里,他注意到一个反常现象:

有些人在狩猎群体中,获得了影响力和让人服从的力量,但他们并没有任何统治型行为,他们的地位似乎是建立在其他因素之上。

布朗进一步分析到:

社会生活的运转规则,还受到另外一个重要因素的影响,那就是对某些个人品质的崇拜。这些品质,包括狩猎的技巧、大方仁慈、能控制脾气等等。如果一个人能拥有以上品质,那么他就会在群体中获得影响力。其他人会自行追随他,跟着他一起制船或探险。

所以,

在人类发展的历史上,领导地位的获得,并非源自对下属的威胁权威,而是尊重。

在他之后,更多的人类学家,也进行了类似的研究。不管是澳大利亚土著人还是亚马逊河茨曼人等,研究人员都在上述族群中,观察到了类似现象。

无论是正式还是非正式的领导者,都不会强求下属的尊重,而是主动赢得尊重;不会通过侵略性行为获得地位,而是凭借智慧;不会威胁下属,而是以帮助他人的姿态进行沟通。

我们把这种赢得尊重的领导者,称为“威望型”领导者。

而尊重,不是你下命令就能强求而来,它源自一种自发的心愿。

与威望型领导者相对的,是统治型领导者。他们的核心差异是,人们遵从和效仿统治型领导者,是处于恐惧;但对于威望型领导者的遵从,则是出于自由意志,有威望的人会自然被视为榜样。

一位有威望的领导者,从一开始就愿意分享知识和见地,他们会把自己的想法解释得很透彻。