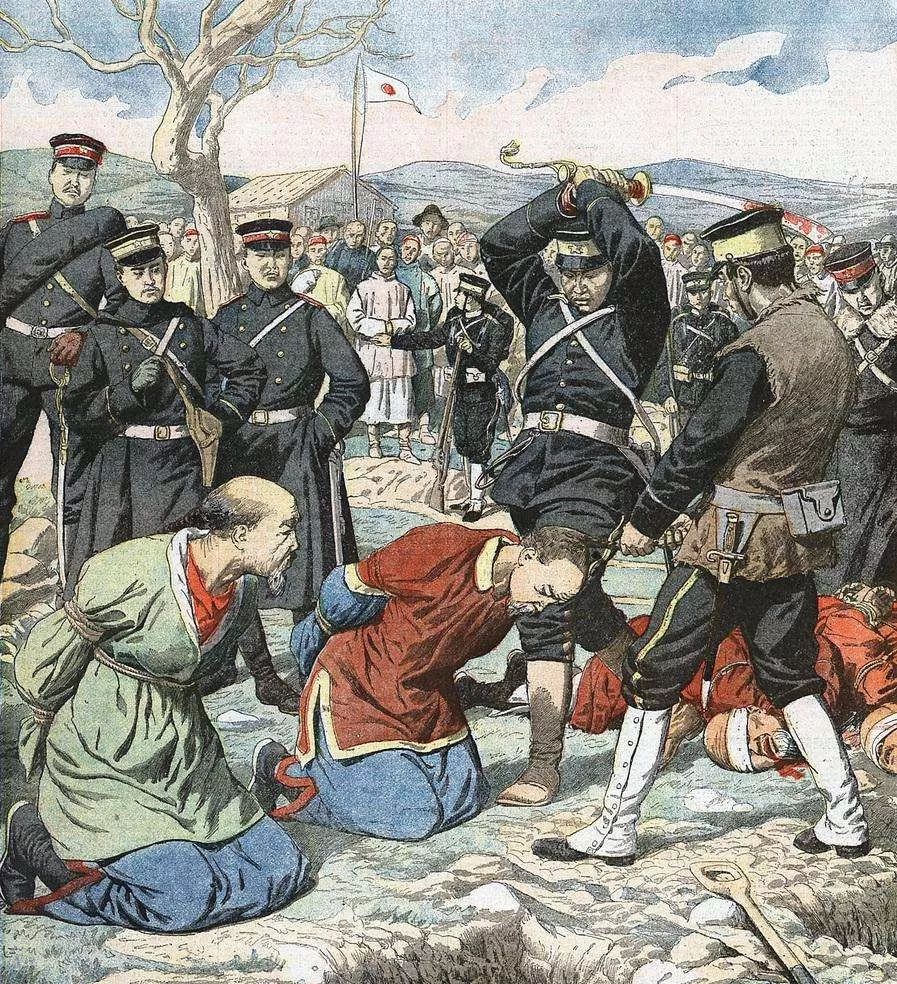

鲁迅弃医从文的故事,我们耳熟能详。在仙台医学专门学校,他遭遇了“幻灯片事件”——画片上的中国人,一个因为替俄国做了“军事上的侦探”,正要被日军砍头,其余的在一旁围观。这幻灯片呈现的,正是日俄战争中的情景;这件让鲁迅刻骨铭心之事,发生在日俄战争结束前后。

日俄战争是指1904年至1905年,日本和俄国为争夺朝鲜半岛和辽东半岛而进行的战争,陆地战场主要在中国东北。长久以来,我们的研究者似乎总是用“帝国主义列强之间的战争”将其一笔带过,关注者很少,有分量的研究成果,在中文学术界近乎空白。在这种情况下,三联书店最近出版的和田春树教授的皇皇巨著《日俄战争》就非常醒目。

作者: [日] 和田春树

译者: 易爱华 / 张剑

出版社: 生活·读书·新知三联书店

出版年: 2018-2

为什么这场对近代史有重要影响,而且是在中国土地上进行的战争,留给我们的历史记忆如此稀薄呢?

清华大学中文系的王中忱教授就此接受了青阅读记者的专访。

2004年,日俄战争开战100周年的时候,我在山东威海参加一个国际学术研讨会时曾说到这个话题。那时候日本有特别热闹的讨论,和田春树教授的《日俄战争》就是那年开始写的,但中国没有人做这个。在这个领域,我们是一个“在场的缺席者”,虽然当年日俄双方交手的主战场在中国。

这当然也不奇怪。日俄战争的史料主要在日本和俄国,我们不占有直接的档案和文献,客观条件使得研究者缺少这块视野。不过,辽宁省档案馆编过一册《日俄战争档案史料》,收集了中方的相关文献,1995年由辽宁古籍出版社出版,但学界没有充分地利用和讨论。

日俄战争中的奉天会战

日俄战争源于两国争夺朝鲜半岛。和田先生的书,上卷有相当篇幅是讲1894年发生的甲午战争(日清战争),这场战争最初也是从朝鲜半岛开始的。结局如所周知,中国被日本打败,从朝鲜半岛完全退场,之后自然就在日俄战争中缺席了。

由于这种缺席,我们的近代史叙述就把甲午战争和日俄战争的连续性给忽略了。其实即使从最基础的层面看,日本之所以在甲午战争十年之后有能力对俄国开战,必然用到了甲午战争后中国的赔款。甲午战争的胜利使得日本国力增强,获得的巨额赔款对它的经济、工业、军事等各方面的发展都起到了作用。对日本来说,日俄战争不是一次单纯的军事行动,而是一场总体战。

美国总统西奥多·罗斯福调停下日俄双方签署停战协议

今天,我们首先应该认识到日俄战争的世界史意义,和田先生的著作把它视为一个世界性的事件。包括甲午战争,我们常常从中日关系或者最多是东亚历史的角度去看,实际上今天也应该看作一个世界性的事件。

1840年代,英国殖民者等等开始进入中国沿海地区,但战争规模没有那么大,基本是通过战争来获取通商特权,是所谓自由贸易型的帝国主义时代。而到了1870年代,欧洲列强争夺殖民地的战争越来越激烈。和田先生在书中谈到一个观点,认为1874年日本出兵台湾,意味着“大日本帝国”的开幕。也就是说,从1870年代起,日本开始搭上帝国主义在全球范围内争夺殖民地这班车,到了1890年代的甲午战争,取得了比较重大的胜利,到20世纪初的日俄战争,则是决定性的胜利,正式进入列强行列。

这场战争实际上对中国的影响非常大。日俄战争前后,有很多中国人流亡或留学于日本,很多是历史上的重要人物。当时的政治进程,知识阶层的思想和精神,都直接或间接地受到日俄战争的影响。

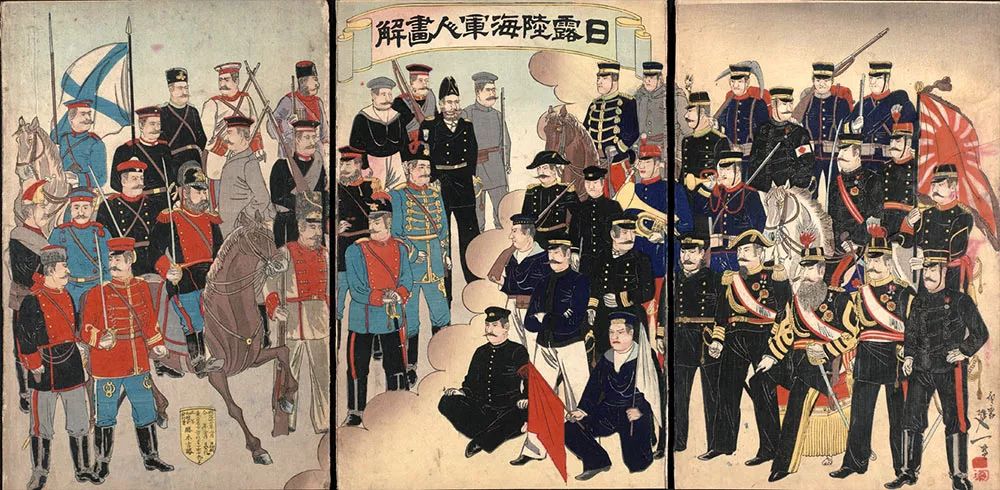

在日本当时的舆论中,日俄战争是日本战胜了欧洲的帝国,是黄种人战胜了白种人。发源于欧洲的文明论、进化论就此发生了一个“颠倒式的复制”,新的世界史由此开启——非欧洲、非白人也能成功实现资本主义,也能进入帝国主义行列。另一方面,当时的舆论也把这场战争视为一种制度的胜利。日本在1889年颁布了明治宪法,翌年开设帝国议会。日俄战争的胜利,被视为日本的“文明政体”对俄罗斯的“野蛮政体”的胜利。我们可以看到,清政府派五大臣出洋考察,正是在日俄战争之后。清末新政受到多方面的刺激,日本在日俄战争中的胜利也是其中的一个因素。

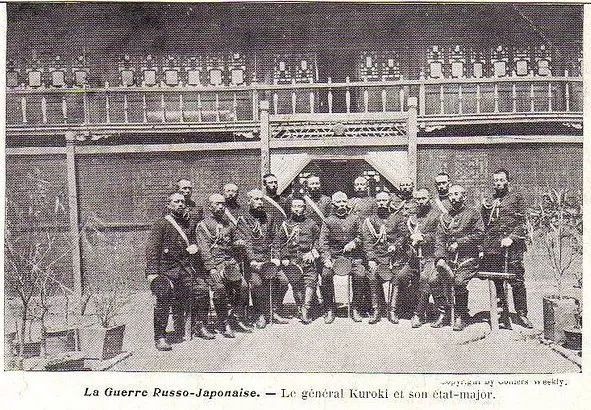

日俄战争期间在华的日军司令部内合影

中国的知识人普遍觉得应该学习日本。早在义和团运动爆发后,随着俄国的军队侵占中国东北,国内和留学生中就掀起了“拒俄运动”。日俄战争初期,更是有很多留日学生和流亡的政治家都支持日本对俄作战,都站在日本一方,期待日本获胜。

反映日俄战争的日剧《坂上之云》的剧照

1902年,梁启超在日本创办《新小说》,发表了他的第一部也是唯一的一部小说《新中国未来记》,其中有一段情节,写两个留学欧洲的青年回国闹革命,他们到了山海关,决定去被俄国人占领的旅顺看看,于是一路目睹俄国人怎么横行霸道欺负中国老百姓。有意思的是,这篇小说有一条注释,说这些描写的材料依据来自日本的报纸——1902年、1903年正是日本舆论极力宣扬俄罗斯威胁论之时。《新小说》还连载了罗普的小说《东欧女豪杰》,写的是俄罗斯民意党人试图推翻沙皇专制的革命故事。罗普是康有为的弟子,当时在东京留学,他也是看了日文材料写的这个小说。也就是说,当时这些中国知识人有关俄国的知识来源,主要也是日本。值得注意的是,罗普等人从这些间接辗转的材料中,捕捉到了俄罗斯“革命”的信息。

日俄战争后,中国知识界像梁启超、蔡元培等人,都对战后的结果有一个很深的失望和反省。包括鲁迅1906年离开仙台,弃医从文,也是在日俄战争之后。

战争当然给当地民众带来深重的灾难。此外,从东北区域社会形成的角度来看,日俄战争也留下了深远的影响。

从甲午战争到日俄战争,是现代东北区域社会形成的一个关键时期。

东北是清王朝的“龙兴之地”,但在其入主中原之后,八旗的大部分都随之入关,东北地区一时人口骤减。盛京(沈阳)作为留都,有各部机构和八旗驻防军队,加之曾有意招募民人,辽东地区人口有所恢复,但东北的大部分地区,特别是北部吉林黑龙江地区,很长一段时间被列为封禁之地,禁止汉人农民垦殖。

1905年的盛京将军府

这种封禁状态后来慢慢有所改变。由山东、河北流入东北的民人由少而多,还有的蒙古王公在自己的封地主动招募民人开垦,人口越聚越多,清政府也不得不设置相应的民事机构进行管理。如嘉庆五年(1800)在郭尔罗斯前旗的长春堡设置“长春厅理事通判”,就是一例。而这个“长春厅”,也可说是后来长春市的由来。

1858年中俄签订《瑷珲条约》以后,清朝政府开始改变原来的封禁政策,推行移民实边,也就是通过鼓励移民来充实边疆,从而有更多关内民人迁徙而至。到1890年代,甲午战争之后,发生了俄、德、法“三国干涉还辽”事件,迫使日本把通过《马关条约》攫取的辽东半岛归还给中国。而俄国也趁机通过签订密约方式,获得在中国东北地区修筑铁路的权利,并于1897年开始在东北修建中东铁路(以哈尔滨为中心,跨越东三省至旅顺;向西经满洲里可与俄国的西伯利亚铁路相连),这条铁路作为现代交通大动脉,进一步带动了人口的流动和聚集,深远地影响了东北的区域社会形态,也对东北亚国际格局产生巨大影响。铁路竣工于1903年,1904年日俄开战,两者之间关联明显。日俄战争之后,双方谈判,俄国原来租借的旅顺、大连和中东铁路的南部权益都让渡给了日本,南满铁路(长春到旅顺)划归日本,俄国保留北满铁路(哈尔滨到长春)。

从史料上可以看到,中东铁路实际上使俄国陷入了一个矛盾。俄罗斯人口不足,西伯利亚铁路开通后就面临移民太少的问题。修建中东铁路需要劳动力,关内大量人口因此聚集而来,而俄罗斯的移民其实数量有限。铁路修成了,中国人在铁路沿线聚集起来,主要城市也分布在铁路沿线,东北城市的兴起和中东铁路直接相关。

日俄战争前,清政府在东北实行的一直是将军制,所谓旗民分治,其实政府关注的重点在八旗驻防。日俄战争以后,清政府意识到经略东北的重要性,1907年开始在东北导入行省制度,并设置东北总督,徐世昌出任第一任总督,推进东三省一体化,中央政府对东北的行政管辖能力也逐渐强化,这是非常重要的一个变化。

最后一任黑龙江将军程德全

可以看出,甲午战争、日俄战争之后,东北的社会结构发生了很大变化。人口充实了,关内的人占了主流,和中央政府关系紧密了,东北的内地化程度提高了。加强内政与侵略者带来的外部压力有关。从日俄战争到九•一八事变之前,东北是一个非常特殊的空间,铁路线和最发达的港口城市被日俄占据,在这样复杂困难的局面下,应该说中国政府和东北地方社会争取和维护自己主权的努力是非常艰辛的,也是比较成功的。

对当年的日本帝国而言,中国东北具有战略意义。日俄战争时期,日本人在朝鲜半岛修了一条战时铁路,用来运兵,从丹东(安东)到沈阳(奉天),战后这条安奉线成了常规铁路线。这就把日本、朝鲜半岛和东北紧密地连起来了,日本也就从一个海洋帝国,变成了一个海陆两栖的帝国,侵占中国东北,也改塑了日本的帝国形态。

其实,

无论从海洋还是陆地的角度看,东北都具有战略性,它也有一个很大贸易圈。现在,我们的东北史研究,没有足够大的格局,还停留在地方史的层面上,这非常可惜。

这当然是非常重要的一本书,一部非常严谨的学术著作。和田先生对目前世界上的日俄战争先行研究做了相当充分的调查,使用了日、俄、韩三方的文献史料,非常充分,他发掘出的一些俄文史料,连俄罗斯的学者也未曾注意到。

这部书的亮点之一在于对朝鲜半岛的论述。甲午战争、日俄战争乃至二战之后的抗美援朝战争,都是从朝鲜半岛开始的。朝鲜半岛一直是冲突的焦点。作为历史学家,和田先生的这个着眼点非常厉害。做单一国别史研究的学者,就不见得有这样的眼光。

作为一个左翼的历史学家,和田先生始终在反思日本近代化道路造成的问题。从书里可以看出,他很重视历史和人的复杂关系。他的研究既有结构性的视野,又能看出人的能动性,人的介入对历史造成的影响,以及历史的某些偶然性。还有,他在书的序言里说,对中国资料的研究仍显薄弱,这当然是谦虚的说法,他实际上是给中国学者提出了一个课题,这个工作应该中国学术界来做。