文人与副刊的这些事

文 |

李辉

寻觅流逝的踪迹

文人与报纸副刊没有任何关系的,大概可以说是绝无仅有,不是编者,就是作者。这里不说“作家”,而用“文人”,是因为从现代文坛来看,一些活跃于副刊之间的编者作者,有许多并不是作家,而是学者、教授或翻译家等等。

现代文学史有过许多种,可是似乎尚未有专章论述“文人与副刊的关系”这一课题。其实,缺少这样的论述,文学史只能是一轮残月。

看望从五四开始就在副刊发表作品的冰心老人。

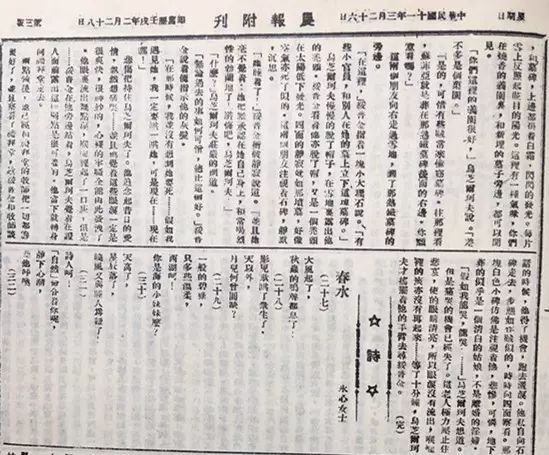

冰心的《繁星》等诗歌在京报副刊发表。

这里可以轻易地举出当过副刊编辑的著名文人:宗白华、孙伏园、徐志摩、沈从文、梁实秋、黎烈文、郁达夫、胡也频、聂绀弩、夏衍、楼适夷、萧乾、柯灵、端木蕻良、冯亦代等。正是在他们手中,一个个重要副刊以其独特风貌而在现代文坛闪耀其光彩。正是在他们手中,一部部重要作品,从副刊上走入读者中间,从副刊上走进历史的荣耀。

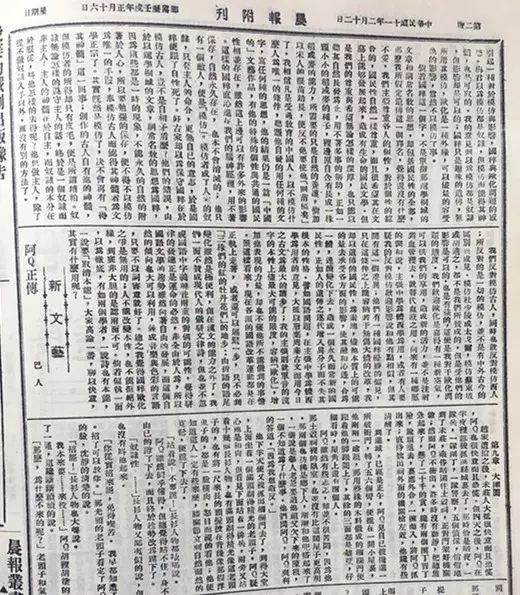

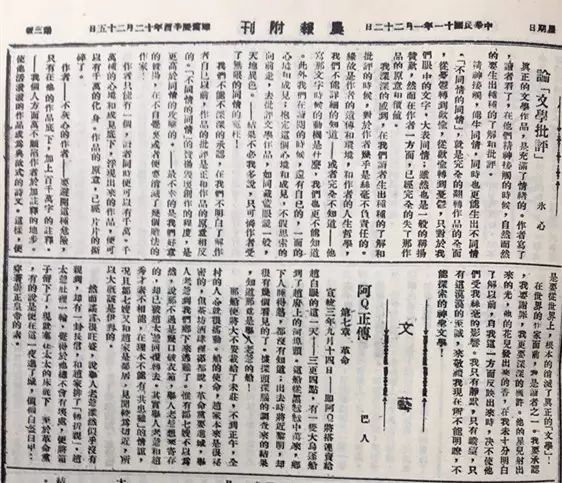

鲁迅《阿Q正传》(笔名:巴人)在京报副刊上连载。

鲁迅《阿Q正传》(笔名:巴人)在京报副刊上连载 (2)。

同样可以轻易地举出一些名作为例:鲁迅的《阿Q正传》和许多杂文;郭沫若的诗集《女神》中的作品;巴金的《家》;老舍的《四世同堂》;以及冰心、徐志摩、周作人、梁实秋、闻一多等许多人的名作。

历史就是这样,总是留给后人许许多多的课题去寻觅,去研究。文人与副刊,该会有多少话题?该会给我们多少经验和教训?譬如:副刊在文坛的地位;副刊为什么能够形成风格多样的局面。编者的个性或兴趣与副刊的关系;副刊与培养作者;副刊的独立性和特殊性;副刊与读者……

现实从来不会与历史绝然隔开,探讨和研究文人和副刊关系,我们会从那些流逝的痕迹中,得到启迪。

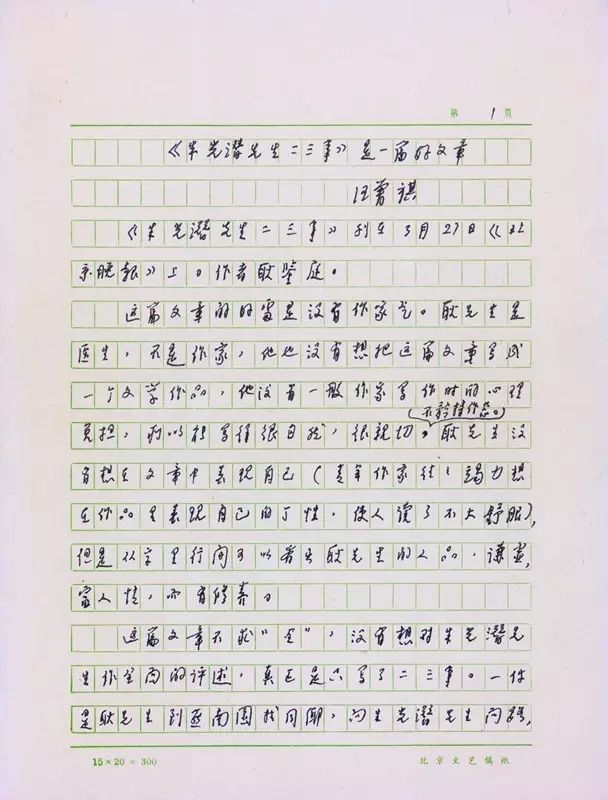

汪曾祺副刊文章手稿。

兴趣•个性•风格

著名美学家宗白华,五四时期曾热心于新诗的创作。但他对于新诗贡献突出,常常被认为是他在任《时事新报》“学灯”副刊编辑时,与远在日本留学的郭沫若产生对新诗的感情共鸣,从而激发了郭沫若的诗情,《女神》中的许多作品,就是在一九一九年九月到一九二〇年四月宗白华主持“学灯”的几个月期间集中发表的。

这一佳话,也曾引起另一说法。香港一位文学史家在书中写到:因为宗白华喜欢新诗,所以发表了许多郭沫若的作品,相反,却对写小说的郁达夫冷淡。事实并非如此,因为郁达夫给“学灯”投稿时,宗先生已经离开上海去德国留学了。那一说法,只是一个“冤案”。

不过,这一“冤案”的发生,从另一方面说明了文人与副刊的一个特点,即:现代副刊大多由一两个人做编辑。这样,编辑的兴趣和个性,往往决定了某一副刊的风格,由此以来,编辑的更换,常常也就意味着旧日风格即将变化,极少有例外。

李辉拜望副刊编辑前辈臧克家。

两位副刊编辑前辈夏衍、袁鹰。

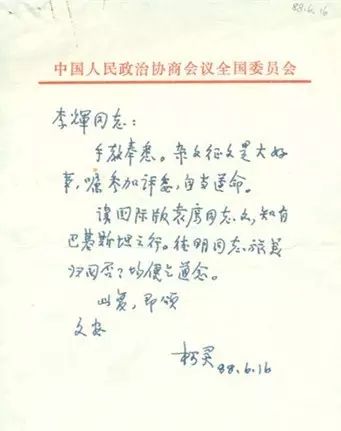

副刊前辈柯灵来信问候袁鹰姜德明。

有什么样的编辑,就会有什么样的副刊。喜欢新文学者,自然团结新诗新小说作者;喜欢传统艺术者,自然把目光放在曲艺戏剧上;喜欢政治者,自然热心于现实生活或理论的介入;……编辑高品位,副刊必然高品位,一个交际广泛而杰出的文人,他的副刊也必然多彩而杰出。

仍然以“学灯”为例。在宗白华去德国之后,接替他的李石岑远不如宗白华那样重视郭沫若的作品。这样,用郭沫若自己的话来说,“便把那种狂涛暴涨一样的写诗欲望冷下去了。”到一九二五年前后,同样是“学灯”,在李石岑手中,便成了以介绍政治思潮为主的副刊。巴金当年与郭沫若、阿英等人就马克思主义、托尔斯泰等问题展开过论争,其文章就发表于此时的“学灯”上。

三十年代《大公报》的“小公园”副刊的变化,也是一个例证。在一九三五年萧乾接手编辑之前,“小公园”以介绍旧戏等为主,文章形式中也常见诗词之类。刚从燕京大学毕业的萧乾一到任,几天时间就将之改变为以新文学为主的副刊,与沈从文所编的《大公报》“文学”副刊相差无几了。

编者的兴趣和个性,便是这样决定着副刊的风格。

难得知音

宗白华与郭沫若在新诗创作上,产生了难得的共鸣,从而激发了郭沫若的诗情,这实际上是作者求得知音的一个范例。一个副刊编辑就该如此,他应从来稿中、从文坛的种种动态中,捕捉适合于自己主张的对象,积极地成为某些作者的知音。萧乾曾说:看一个编辑是否成功应该看他发现了多少新作者。当然,已经成名的作家,也存在着遇到“知音编辑”的问题。

编辑成为作者的知音,扶植文学新人,这样的例子在现代文坛上可以说数不胜数。二十年代初沈从文从湘西来到北京,在极其艰苦的环境中开始对文学的追求。到一九二五年,虽然经过郁达夫的介绍,沈从文开始在《晨报副刊》上发表一些作品,但仍然只是一个不知名的作者。一九二五年十月徐志摩接手编辑《晨报副刊》,在《我为什么来办我想怎么办》一文中,他第一次将沈从文这位无名作者,同声震文坛的胡适、闻一多、郁达夫等人一起列为他的约稿对象。徐志摩极为欣赏沈从文的文章中所表现出来的文学才能。

为了让更多的读者认识沈从文的价值,除了陆续发表他的作品外,在这一年十一月,徐志摩还破例地将沈从文八个月前发表于《京报副刊》上的散文《市集》,7重新刊登在《晨报副刊》上,并特地配上一篇《志摩的欣赏》,高度评价沈从文的才华,赞叹《市集》:“这是多么美丽生动的一幅乡村画。”他还说:“复载值得读者们再三读乃至四读五读的作品,我想这也应比乱登的办法强些。”

副刊编辑前辈徐志摩。

从此以后,默默无闻的沈从文,成了徐志摩编辑《晨报副刊》和后来《新月》杂志的重要作者。一个来自湘西山区的文学青年,最终确定了他的生活道路。对能遇到徐志摩这样的知音,沈从文深为感激,终身未能忘怀。八十年代回忆五十年前遇难的徐志摩时,沈从文仍然这样深切地说:“觉得相熟不过五六年的志摩先生,对我工作的鼓励和赞赏产生的深刻作用,再无一个别的师友能够代替……”

最近在回忆自己当年在《大公报》“文艺”副刊上发表作品时,严文井同样对萧乾这位编辑怀着深深的感激,他甚至这么说:“完全可以这么说,没有萧乾,就没有今天的我。”实际也许正是如此。因为当年一个作者的作品能否在副刊上发表,常常会影响他对未来生活的选择。今天,有时也会如此。

再说难得知音

沈从文是一个杰出的小说家,但他也曾写过许多新诗,尚散于报刊上,未结集出版。在一九三五年前后沈从文编辑的《大公报》“文学”副刊上,他以“上官碧”等笔名发表过几首诗。其中两首分别为《卞之琳浮雕》《何其芳浮雕》。在诗中,沈从文生动而富有诗意地描述出他对这两位年轻作家的印象。

他用这样优美的诗句,描述创作《画梦录》时的何其芳:

夕阳燃烧了半个天,/天上有金云,红云,同紫云。/“谁涂抹了这一片华丽颜色?/谁有这个胆量,这种气魄?”/且低下头慢慢的想,慢慢的行,/让夕阳将心也镀上一层金。/……/温习那一句荒唐的诗,/面对湛然的碧流。/黄昏黯淡了树林小山,川悄的引来一片轻愁。/微明中惊起水鸟一只,/有谁问:“是鸬鹚,鸳鸯?”/不用说,我知道,/春水已经漫到堤岸丛莽了。”

八十年代中期卞之琳肖像。李辉 摄。

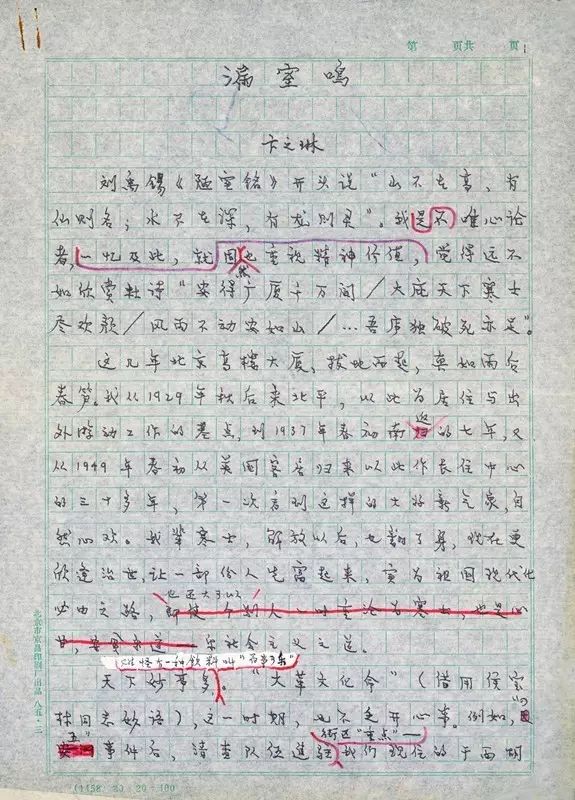

卞之琳副刊文章手稿。

此时,卞之琳和何其芳均是刚刚在北方文坛崭露头角的年轻大学生,后来他们被视为“京派作家”中年轻的一代。沈从文诗咏他们,是一个已经在文坛奠定重要位置的作家对年轻人的赞赏,同时也是一个副刊编辑对年轻作者的扶植,如同当年徐志摩对他的扶植一样。

编辑成为作者的知音,在文人中形成了一个极好的传统,这一点,我们以沈从文为中介,上有徐志摩,下有萧乾,便可以有一个系统而突出的印象。

1934年编辑《大公报》副刊的沈从文与夫人张兆和。

从徐志摩那里,沈从文获得的不仅是充分理解和全力支持,还有对做好编辑工作的认识。一九三三年接手编辑《大公报》“文学”之后,沈从文像徐志摩当年扶植自己一样,对许多年轻的文学青年倾注了全部热情。正是在这些作者之中,他热情地扶植了卞之琳、何其芳、萧乾等后来活跃文坛数十年的作家。在他的指导下,萧乾的处女作、短篇小说《蚕》发表于“文学”副刊上,从而成为萧乾文学生涯的起点。他还捐资帮助卞之琳出版诗集。他用各种方式将他所欣赏的作家介绍给读者。文学史家、评论家论述到“京派文人”的年轻一代时,是不会忽视沈从文培养他们的重要作用的。

1935年萧乾从燕京大学毕业后接手沈从文编辑大公报副刊。

从沈从文那里,萧乾也继承了副刊编辑的好传统。在一九三五年夏天成为《大公报》的副刊编辑之后,他也尽其所能发现和扶植了一批年轻作家,其中一些至今仍活跃于文坛,如严文井、刘白羽等。

能够遇到编辑知音,是作者的幸运;能够成为作者的知音,也会是编辑的快乐。

不妨读读《废邮存底》

我喜欢读报刊上的编辑致辞。在我看来,这些致辞,是编辑和读者之间的桥梁,维系着双方的感情。同时,读者可以随时了解编者的意图、计划。譬如,每次拿到《读书》,我首先翻阅的便是它后面的“编辑室日志”,在那些别致的“日志”中,编辑的情感和心迹袒露在读者面前。

一些著名的现代副刊注意选择编辑,注意发挥编辑的兴趣和个性,其主要目的正是以此来吸引更广泛的读者。

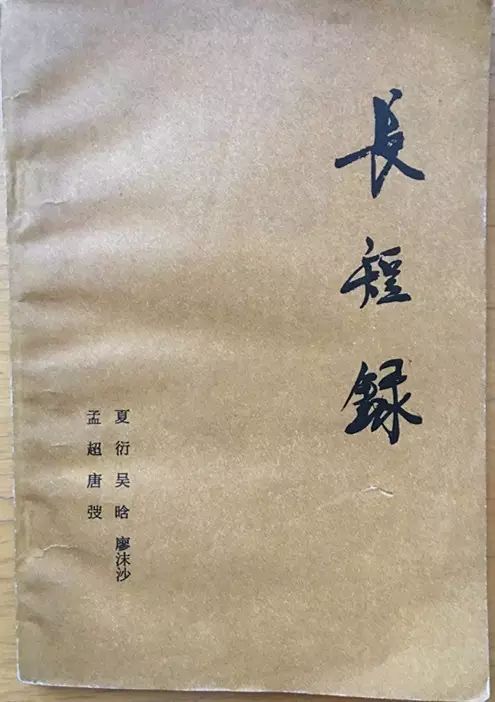

六十年代人民日报副刊的重要栏目”长短录 “1980年结集出版。

《长短录》编辑之一姜德明为我在书上题跋。

我们应该看到,现代副刊兴旺的时期,即是新文学日益蓬勃的时代,各报纸注意启用新文人来做编辑,就是顺应了历史的潮流,满足了读者对新文学的要求。在这里,读者仍然是第一位的。一个副刊不可能毫不考虑它的读者的需求,如果只注重编辑一己的兴趣,沉浸于编辑独自的满足之中,那样,必然与名存实亡相距不远了。

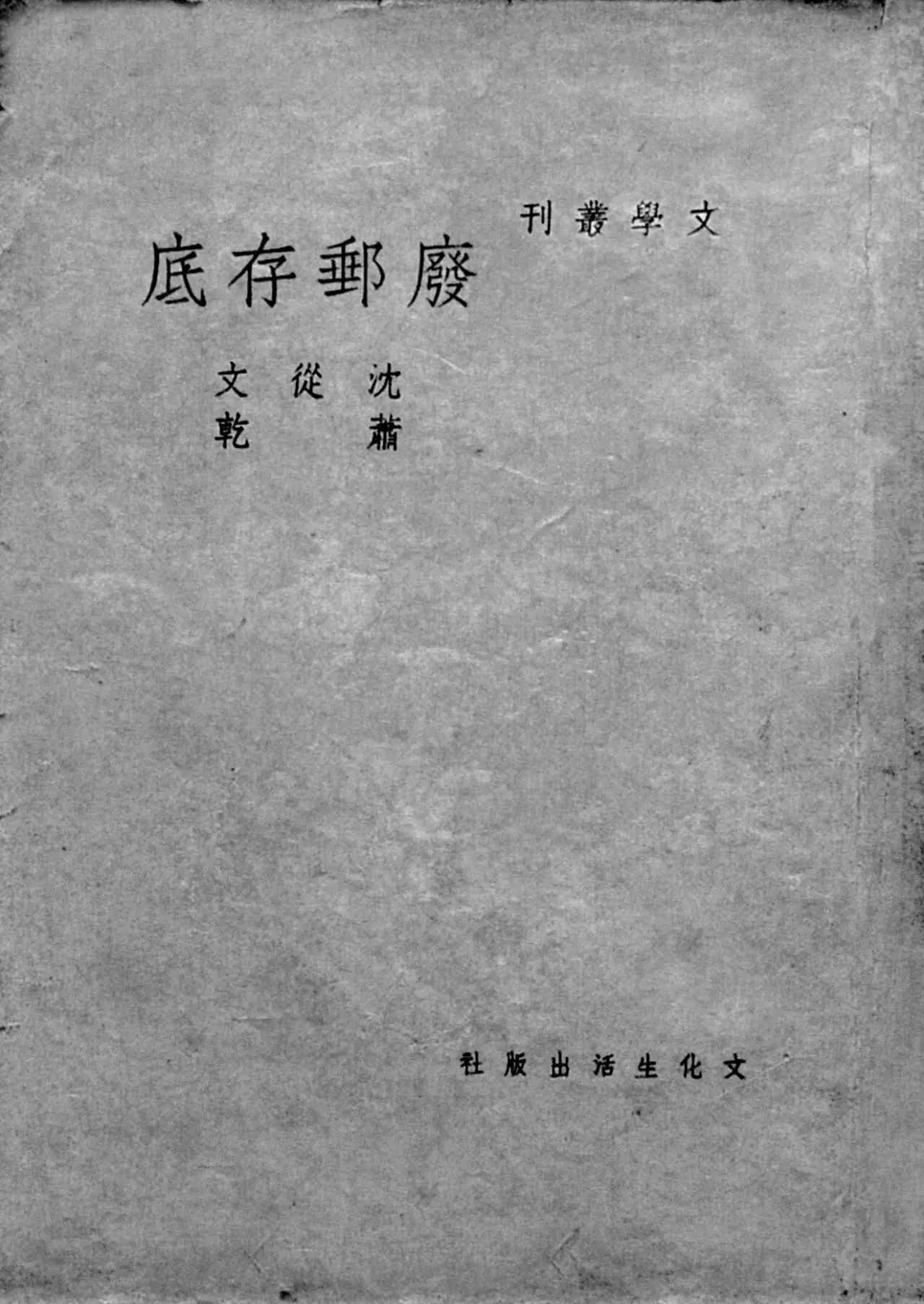

沈从文萧乾合著《废邮存底》。

我喜欢读沈从文与萧乾的一些作品。但从编辑的角度,我所偏爱的是一本他俩的合集。这本由巴金的文化生活出版社三十年代出版的《废邮存底》,汇集了沈从文、萧乾在编辑《大公报》文学副刊期间,先后发表的回答读者各种问题的致辞。这些回答读者的文章,在长达数年的时间里,发表在“废邮存底”专栏中。他们以富有文采和独到见解的文字,孜孜不倦地回答读者来信提出的问题,或者分析来稿中表现出来的问题。这些编者的信,所呈现的不仅仅是文学家的艺术主张,也是编辑对读者的一片热诚。

从他们的文章和编辑特色中,我感受到,经常发表答读者的文章,不仅是联系编辑与读者的一个方式,最重要的是编辑心中永远装着读者,惟此方能真正想出各种方式沟通彼此。

贵在两相知

也许,不应将“知音”只限于编辑对作者的理解和支持。对于作者,与编者在心灵上思想上意趣上有所沟通,同样是必不可少的。

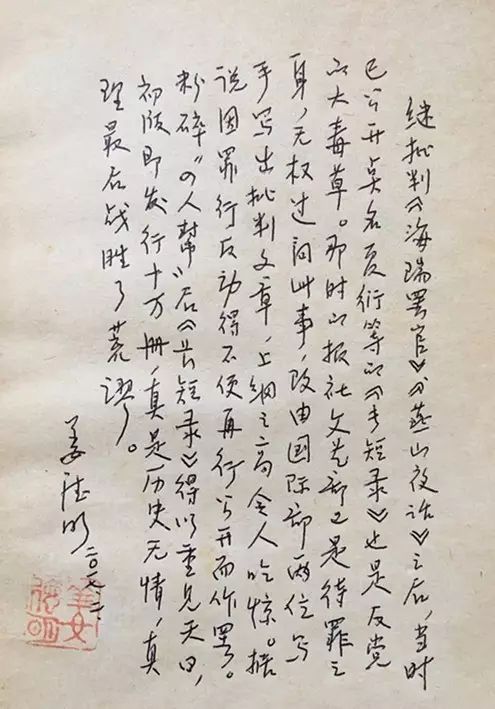

一个优秀的编辑,当他的身边汇聚起一批杰出作者时,也就是他用他的精神他的见解,赢得了充分的支持。鲁迅很理解当编辑的苦衷,他说过这样的话:“做编辑一定是受气的,但为‘赌气’计,且为于读者有所贡献计,只得忍受。”这是他在一九三三年七月十四日写给黎烈文的信中说的。这段时期,正是《时事新报》副刊“自由谈”最为辉煌的日子。鲁迅是作为一个作者,向编辑说出这番感触的,其中,自然体现出他对黎烈文编辑“自由谈”的理解。

在黎烈文一九三二年底按手编辑“自由谈”之后的一年多时间里,鲁迅这段时期创作的大量杂文,主要发表于这里。以他为核心,一大批进步文人,纷纷出现于这块阵地上,其作品主要形式为杂文。所以,人们后来提起这段时期的“自由谈”,称之为杂文的“黄金时代”。