文/庄晋财(江苏大学教授 博导,广西特聘专家)

一、乡村创业是一种无奈选择

我一直强调乡村创业对于中西部地区农村发展的重要性,是基于对现实的观察。一方面,我国的区域发展差距和城乡二元结构在短期内无法完全消除,导致中西部农村劳动力根本没有办法依赖于东部发达地区和现有的城市来完全吸纳。从区域差距来说,东部地区的产业结构不断升级,已经从传统的劳动力密集型走向资金技术密集型甚至是智力密集型的产业,这些产业发展所需要的劳动力与中西部地区农村游离出来的劳动力在素质结构上是不一致的,很多专家也观察到这一点,那就是东部地区的所谓“民工荒”事实上是结构问题不是数量问题;从城乡二元结构来说,或许从“聚集效应”的角度,城市的人口容量还可以继续扩大,但在城市基础设施短时间无法形成突破的前提下,大量农村人口进入城市,必然抬高各种基础性服务的价格,比如看病难读书难问题,这个价格的抬高加上城市对农村居民铸就的种种壁垒短时间内无法拆除,以现在中西部农村的收入和生活条件,挤入城市的成本就会很高。这种情形不是我臆测的,是在现实中真实发生的。最近看到两则报道,充分证明了上述情况的现实存在性:一是中国社科院发布的一项“中西部农民向城镇转移意愿分布”的调查显示,近年来越来越多的农民工返乡回流,约有一半的农民工不想进城。为啥不想进城呢?一个原因是工作不好找,现在的许多城市里都可以看见农民摆地摊找工作的情景,所求的职业多是锅炉工、打杂、搬运这些传统劳动密集性工种,这种层级的劳动力市场竞争十分激烈;

第二个原因就是城市保障跟不上,比如

房子买不起、户口落不下、学校不好上等。另一则报道则是,有消息说北京市把控制首都人口目标似乎看作是首要任务,会在未来缩减人口规模,控制在2300万之内,因此把对外地人口的清理作为指标分到基层政府。不管这个消息是否真实,但控制大城市人口可能成为一种导向,想想看谁会首先被控制掉呢?当然是外来的农民工了!

另一方面,由于上述原因在东部发达地区和城市无法落脚的农民工返回家乡之后,却陷入无所事事的失业境地。最近,中国科学院农业政策研究中心的一项调查显示,最近十几年来,农民工回流比例在总体上逐年上升,但农民工返乡后超过40%的人无工作可做,有些被迫无奈选择再次外出打工,实在年龄大的出不去就只能赋闲在家。

外面出不去,回来没事干,农民工的出路在哪里呢?在我看来,外面出不去是外部环境所致,农民工没有这个能力去改变这个环境,但返乡之后没事干倒是可以想些办法的,那就是进行乡村创业,这是农民工发挥自己的主观能动性可以做的事情,尽管显得有些无奈。

城市摆地摊找工作的农民工

二、乡村创业是一种大有可为的选择

中西部农村劳动力从以前大规模向发达地区和大中城市迁徙,到今天的回流,尽管显得颇为无奈,但从中西部农村自身的长远发展来看,如果能够实现从“打工经济”向“创业经济”的华丽转身,这对中西部农村来说或许是一件好事。几十年的打工经济给中西部地区农村发展带来的促进我们不能否定,但留下的种种隐患也是不可低估的,而且仅仅依靠“打工经济”显然无法实现发展的可持续。问题是,在中西部地区推动乡村创业可为吗?许多人都会怀疑,当前在城市创业都千辛万苦异常艰难,在经济欠发达的农村地区,怎么会具备创业的条件?可是以我的看法,当前城市创业尽管不容易,但乡村创业却恰逢其时,大有可为,主要有三个理由:

一是国家允许,舆论支持:乡村创业逢天时。

我们知道,创业需要创业者,创业家,然而,任何一个创业者要开创伟业,都有其特定的逻辑,尤其对创业活动来说,离不开其特定的情境,在中国,乡村创业能否进行最重要的情境就是国家是否允许,舆论是否支持。大家一定记得改革开放前曾经限制中国农民任何自由经营的那个“割资本主义尾巴”的年代,农民除了天天在社队集体根据指令干活赚工分,任何盈利性的活动都是不允许的,哪怕在家里多养一只鸡一头猪,也会被作为一种反社会的典型,受到政府权威的规制和社会舆论的抨击,乡村创业活动完全失去自由的天空,那时的农村创业精英常常被冠以“投机倒把”之名,将其创业活动掐死在摇篮中。现如今,乡村创业已经被国家看作是“大众创业,万众创新”的重要组成部分,鼓励农民工返乡创业和发展乡村创业的文件接踵而至,各种创业典型被树立为农村经济发展的榜样,这种国家允许和舆论支持,给乡村居民带来巨大的创业冲动,乡村创业可谓恰逢其时。

二是城乡互动,梦寻乡愁:乡村创业有地利。

若要问为何乡村受到创业者的青睐,一个重要的原因就是,城乡互动发生了新变化。在过去讲城乡隔离,主要是指城里不让农村人进去,讲城乡互动主要是指农民可以进城去务工经商,总之,是说城门打开了,允许农民进去了,基本上没有相反的意思说城门打开了,城里人可以到农村去了。因为在人们的观念中,就是撒泡尿,城里人都比农村人的动作来得规范,有气势!所以,很难想象会有城市人主动到农村去的。现在情况不一样了:城市人越聚越多,吃的东西各种激素越来越多甚至还转基因了,头顶的白云越来越变得黑漆漆难看了,呼吸的空气越来越有焦煤味了,这个时候的城里人就特别想念儿时在农村的各种好!看看朋友圈里晒出来的东西,就知道城里人现在能去农村该是一件多么骄傲的事情。国家领导人希望农村要“看得见山,望得见水,留得住乡愁”是有远见的,因为这是城里人的一种梦想与寄托。也正是城里人的这种梦想与寄托,使农村人从来没有像今天那样感觉到“地利”的优势:国家今天允许并鼓励农村人进城落户置业,然而,农民愿意进城者寥寥,这跟几十年前农村人不惜花费巨额资金走后门找关系买一个城镇户口,形成多么强大的反差!城里人想来农村生就了市场,农村人不想离开农村就需要创造事业,这不正是乡村创业面临的最大地利条件吗?

三是农内分工,产业链网:乡村创业聚人和。

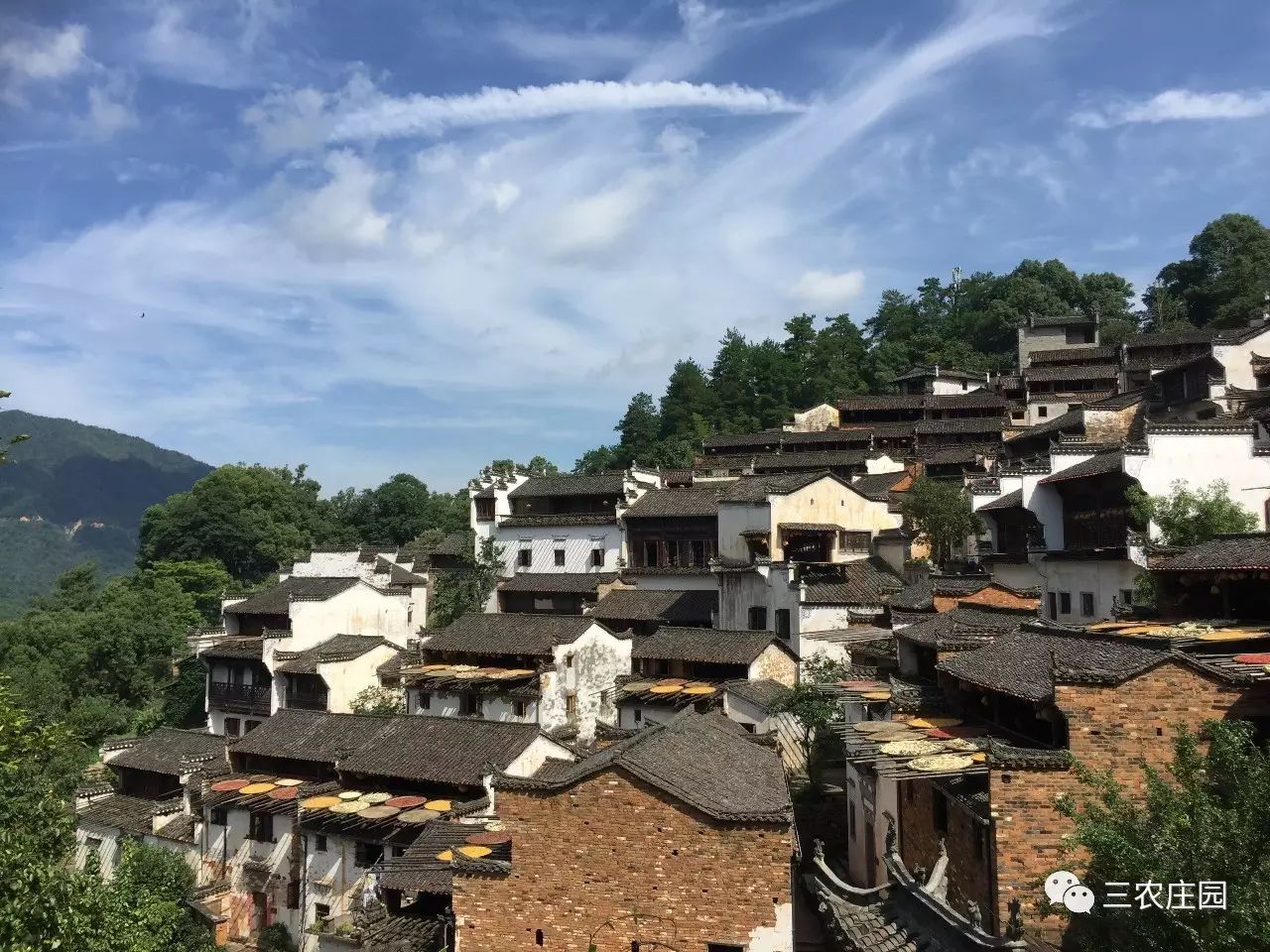

想要发展乡村创业,自然要突破传统的农耕模式,这一点非常重要。斯密讲了分工对于产业发展的重要性,认为工业较之于农业更具优势,就是工业比较适合于分工,庞巴维克则用迂回理论重复了斯密的思想。乡村创业活动的发生,跟农业分工有密切关系,如果农业仍然没有分工,乡村创业就只能进入跟农业无关的制造业,发生在上世纪八十年代的“村村点火,户户冒烟”的乡村工业就是如此。但这种乡村创业已经不适合现在这个时代,因为城里人现在的需求已经不是简单的工业品,他们要的是追梦乡愁,乡村制造业污染环境,破坏生态,跟这种追求是背道而驰的。因此,现在的乡村创业只能在“乡村农业”里打主意,谋求“乡村一二三产业融合发展”,这就是我曾经说过的,乡村创业的利益不在农业里产生,又不能离开农业而产生!若如此,乡村创业发展的条件就是要有充分的“农业产业内分工”,今天的农村有这样的条件吗?现在到农村去看看,传统的农业从种子、化肥、农田整理、收割、销售、农产品加工、营销等等活动,早已经不是由农家自己独自完成了,原来的农业产业链聚在农户家庭的一个点里,现在早已分散在若干个点并由这些点串成了一条线,即我们说的农业产业链。不仅如此,由于不同产业之间的融合发展,界限模糊,在农业产业链的各节点中,已经蘖生出新的产业链,使农村产业发展呈现出产业链网的趋势。这次回老家路过婺源,真实地去篁岭感受了一下“晒秋绝景”,真的感叹如今的农村,连农产品的晾干场景都可以形成如此重大的商机!所以,

农业内部的分工,诱发了农村产业链网的形成,推动了农村劳动力在农业产业内转移,这在农村是一个新的趋势。

这种趋势发展的结果,是农业再也不是农家单打独斗的事情,而是聚在一起相互合作的事情,这就是乡村创业所需要的“人和”基础!

上述可见,在中西部欠发达地区的农村劳动力进城受阻,回乡失业的情形下,鼓励和发展乡村创业尽管有些无奈,但这种无奈的选择恰逢“天时、地利、人和”的绝佳机遇,因而大有可为!

婺源篁岭的晒秋

三、乡村创业中政府应该“有为”避免“有畏”

中西部地区农村基础条件不好,单单依靠农民自己去开展乡村创业可能会面临许多困难,因此需要来自地方政府的作为,这就有如一个孩子的成长需要父母的支持一样。在家庭里父母对孩子的管理大体有两种方法,一种是让孩子按照父母的意愿行事,凡是不符合家长意愿的事情就被禁止;另一种是让孩子按照自己的天性去行事,父母为孩子创造必要的成长条件,只要孩子不走邪路,让孩子自由成长。事实证明,压抑小孩成长的天性,让小孩在很小的时候就要学会按大人的意愿行事,小孩做不到,因此来自父母的管制给孩子带来的就仅仅是一种“恐惧”。就乡村创业而言,来自政府的管理也类似于小孩来自于父母的管教。如果政府处处要求农民创业者按照政府合意的目标行事,往往会使农民创业热情像狼爸管教下的孩子失去天性一样。政府给创业者带来的就不是“有为”,而仅仅是“有畏”,最后的结果可能是,农民行为变得乖张了,但乡村创业活动却消失了!

今年回地属中部地区的老家两次,遇到了两件政府让村民按照自己的意愿行事的事情:年初回家看到村里在政府的要求下把所有的土屋拆除,暑假回家看到村里在政府的要求下把所有的铁皮屋拆除。许多村民告诉我,这些土屋和铁皮屋尽管不是用来住人的,但平时用来养个鸡鸭,放个农具挺方便,但政府部门说,这属于危房或者违章建筑,影响新农村的美观,必须拆除。听起来似乎都没有错,错在政府的诉求与农民的诉求不一致:政府要得是新农村的整齐划一,外观好看;农户要的是生产便利,收益增加。然而,当这二者存在冲突的时候,是政府退让还是农户退让?在老家显然是农户退让,拆除农家铁皮屋的事情没有农户是赞成的,也没有农户敢拒拆,几乎都是在不情不愿中战战兢兢地把铁皮屋拆除了。

政府的要求及农家被拆除的铁皮屋

我有幸从中西部地区转展来到江苏工作,目睹了江苏农村经济的发展,遇到上述事情的时候我就在想,如果在江苏,是会要求农民把铁皮屋拆掉以换来外观整齐的新农村呢,还是会容忍农民保留铁皮屋以增加农民的便利和收益?无意中看到老家省级政府的《关于进一步加强农村建房规划管理的意见》,里面的主基调基本上是一个字“管”:农村无序建房、乱搭乱建、超高超大都在监管之列。我不知道农村无序建房是什么意思,农家用来放农具的铁皮屋为什么被定性为乱搭乱建,农村的房屋不允许超过三层的依据是什么。只知道凡属于政府认为要管的,就必须按照政府意思办。在这样的管理下,政府在农民面前树立了“有畏”形象,但也许正是这种“有畏形象”,让乡村创业举步维艰,试想看看,连一个铁皮屋都不允许盖,创业资源的运用得受到多大的限制!大家知道温州的经济是靠著名的“前店后厂”的家庭作坊模式起家的,要是也这样禁止铁皮屋,会有家庭作坊的蓬勃发展吗?