味道

腔调

收藏

学养

串联出香港最内敛低调的文化名片

香江风流

《香港文化人物系列》文化大观园七月特辑

2017年6月27日,位于法国巴黎市中心的这座传统中式建筑,迎来了一位从香港而来的客人。

百岁国学大师饶宗颐。他与钱钟书并称为“南饶北钱”,又与季羡林并称为“南饶北季”。他是香港文化的象徵,是国学领域真正的大师,学贯中西,博古通今。

距离上次赴法已经十余年了,期颐之龄的先生身体健康依旧,得到医生首肯可以亲自前往,这是他第一次在法国举办自己的书画展。

饶宗颐书画展以“莲莲吉庆”为题,共展出他近10年来创作的38组荷花字画。“莲莲吉庆”预兆着香港回归20周年“吉庆连连”,为此饶公特意答应我们的随行拍摄。

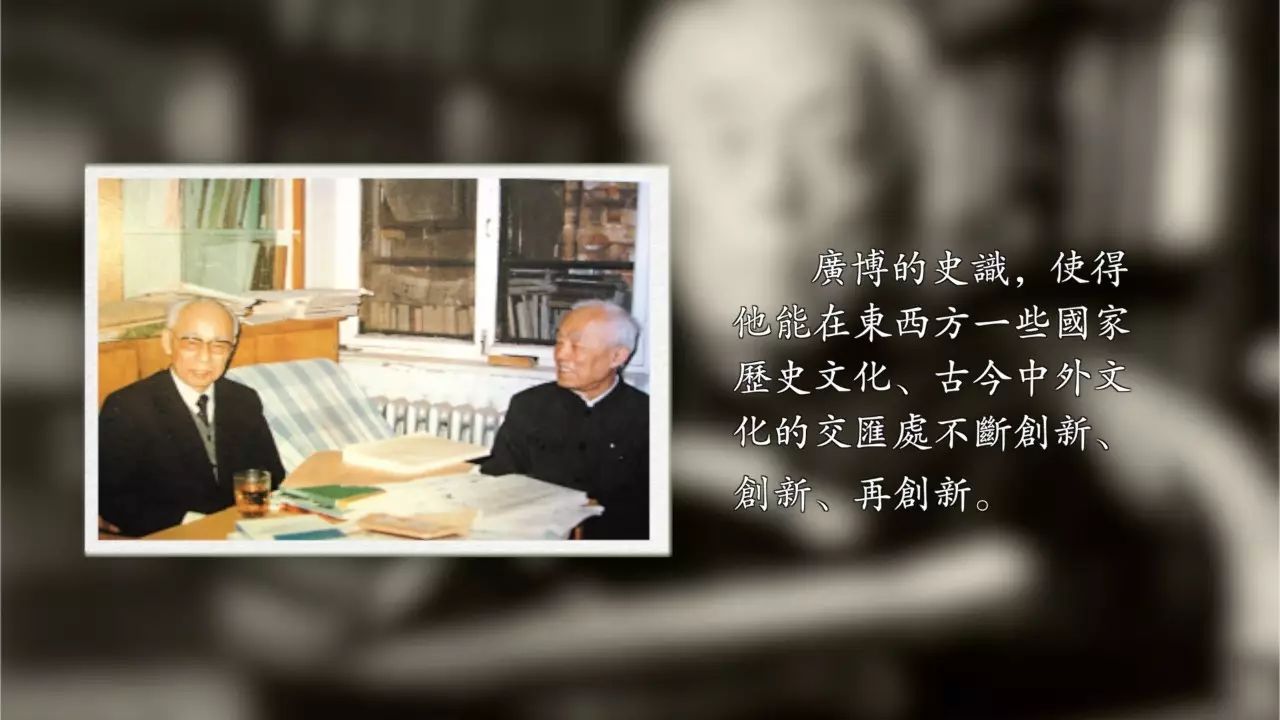

(饶宗颐与法国汉学家汪德迈会面)

郑炜明(饶宗颐学术馆副馆长):此行他3年前已经提出来,他的原意就说他要去探望一下他的老朋友,老学生,这次来的有两个年龄最大的,一个侯思孟教授91岁,另一个90岁的是汪德迈先生。

王鲁湘:这个大概在学术史上也很罕见吧,就师生加起来三个人,最后在接近300岁的时候能够相聚。

郑炜明:是的,那个汪德迈先生就说嘛他完全是不敢想象的,居然是在法国,三个人的年龄都那么大了还能重聚一次。

(饶宗颐与德国汉学家侯思孟会面)

上世纪50年代至70年代,是饶宗颐学术研究的黄金期。他先后游历了法国、美国、德国、意大利、西班牙、瑞士,结交了欧美一些著名的汉学家。彼时,正是东西文化交融、旧学新知博洽无间之刻,他成为了那时东西方文化交流的桥梁和“东学西渐”的先行者。

(饶宗颐与汪德迈)

汪德迈(法国汉学家):我的法国老师戴密微先生,他是饶宗颐先生的很好的朋友,我还是很年轻的时候,在欧洲没有人研究甲骨文的,戴密微先生收到饶先生刚刚在香港出版的甲骨文的一本书。戴密微先生不太明白这个东西,他要一个年轻人,到香港去跟饶先生学习,也开始研究甲骨文的,那么我的运气非常好,他把我派到香港去。中文有一句话,这句话是老师一天的,父亲终身的。

王鲁湘:饶老啊,您啊,我看过您一个打坐睡觉的一个照片,您练的这是什么功啊?

饶宗颐:这功是饶功。

王鲁湘:饶功?

饶宗颐:这是种Yoga。

王鲁湘:哦,是一种瑜伽。

饶宗颐:瑜伽,瑜伽他们印度人叫Yoga。

王鲁湘:Yoga啊?

饶宗颐:你看我这个。

王鲁湘:对啊,你看还两个腿都这样,在床上头坐着。

饶宗颐:我现在每天都坐,所以我两条腿很有力量。

王鲁湘:哦,您这么大年纪九十多岁腿还能盘起来。

饶宗颐:两个腿盘起来,不是现在盘起来,随时也可以盘。

王鲁湘:随时可以盘。

饶宗颐:最难的是……

王鲁湘:交叉?

饶宗颐:可以睡觉。

王鲁湘:哦。

饶宗颐:睡觉都可以这样子。我主要是按摩。

王鲁湘:按摩,全身按摩。

饶宗颐:周身按摩。

郑炜明:他是每天都练习书法,他跟我说过,书法就是一种气功。

王鲁湘:书法就是气功。

郑炜明:所以这几个混合起来,再加上心态特别好,没什么会让他那个动气啊,忐忑不安啊什么的,没有这种。

王鲁湘:他就是心特别的静,是吧,然后如如不动。

郑炜明:特别的平和,他当然也会有那个情绪激动的时候,很高兴或者很兴奋的时候,很紧张的时候也会有,可是他基本上他管理得很好,再大的事情,我在他身边30多年了,我印象中不会困扰饶先生多过两天。

饶宗颐一向主张学艺双携,张大千先生曾称赞说:“饶氏白描,当世可称独步。”可见其功力深厚,已非同一般。而在众多绘画题材中,饶公独爱莲。

郑炜明:那是他父亲为他选的名字,宗颐,就希望他学那个周敦颐,饶老自己写过文章,他就不想当那个理学家,所以后来宗颐这个名字在他自己的文章里面又带有佛教的那个元素了,因为他查出来在宋代有一个宗颐大师,那个学问也很好,他也很推崇这个和尚,所以宗颐又变成有佛教的这个元素。

王鲁湘:有佛教意味,其实呢今年是周敦颐先生1000年。

郑炜明:是,很巧。

王鲁湘:对,很巧是吧,也是周敦颐先生第一个在中国文化史上把莲花和这个儒家的这样一种君子人格把它给放到一起啊。

郑炜明:这个莲花对饶公来说呢,就是他晚年,他认为咱们中国文化有儒、释、道这三家的主要元素。然后刚好莲花都能代表这三家。

1996年,香港回归前夕,饶宗颐专门创作了国画《百福是荷》庆祝。2017年,香港回归二十周年之际,饶宗颐再用“莲花”庆贺回归。莲花、香港,一个是饶公最为喜爱的元素,一个是他有着最深厚感情的地方。

当时的香港,经济上、社会政治大环境上的各种客观因素,支持着饶宗颐走出去看世界。要研究梵文,他就去印度,要考证甲骨文,他就出现在日本,想要研究敦煌学,他便去了法国。远离战乱和时代的变局,相对自由的治学环境,是香港成就了一代通儒饶宗颐。

香港人总喜欢将饶宗颐,和他的另一位广东潮州老乡李嘉诚放在一起。他们都说:要说挣钱,没有几个人能挣得过李嘉诚,而读书也没有几个人能读得过饶宗颐。在这座饶宗颐学术馆里,就有着饶公2003年捐出的大量藏书。

王鲁湘:走到那个饶宗颐的这个学术馆里头啊,到他的这几个藏书室里头一看以后,就感觉这个老先生真是于学无所不窥啊,他的藏书可以说真的是五花八门,已经不能用经史子集来概括了,而且我过去读书的时候我也特别注意到,饶先生特别关注中国的考古新发现。他经常对一些考古新发现的东西,他会在香港那边他会写文章,他会发言发表意见。

郑炜明:是的,他还抢先发言。

王鲁湘:他还抢先发言。

郑炜明:就说什么呢,比如说你刚出土一个东西,你还没搞清楚呢,他就已经先提供一个看法,而且后来是证明他那个是对的。我记得有一次,有中山大学有个教授也是饶先生的乡亲,曾宪通教授,很有名的一个古文字学家,简帛学里面有一篇东西,当时只出了四个材料,所有人都不敢讲话,饶先生就把这4个材料串起来,串起来讲一个框架出来了,后来东西出来多了,研究多了,也不过就是达到了饶先生的当时的一个结论。所以他就是一个就是很能打通,而且真的很聪明。

季羡林曾说,“由于懂得多种语言,饶先生走了一条外人无法重复的学术道路,广博的史识,使他能在东西方一些国家历史文化、古今中外文化的交汇处,不断地创新、创新、再创新。”

郑炜明:他一直跟我说,他说咱们中国古代做学问啊,不强调专家,反而强调通才。

王鲁湘:通才,对对。

郑炜明:你要成为一个通人,所以他说专家有缺陷,往往就是这个领域以外的东西他不关心,也不懂。

王鲁湘:而且他把一个领域封闭起来以后,对这个领域的认识其实也是不全面,甚至是不深刻的。

郑炜明:是的,饶先生就这么讲。

王鲁湘:就这么讲,对啊。

郑炜明:他说实际上你以为自己是专家了,也还有许多东西你不懂,因为你没开放。

王鲁湘:没开放嘛,这个知识体系不开放,因为任何一个知识体系它不是凭空产生的。

郑炜明:对,它也不是孤立的。

王鲁湘:它也不是孤立的嘛,对。

饶公的人格、学问、胸襟、气魄,体现在他生活的每一个方面。先生有两句话流传很广,“万古不磨意,中流自在心”。

饶宗颐:不磨就不朽啊,没有磨掉。

王鲁湘:对,不能磨掉的那是个什么意思?

饶宗颐:古人人家讲“三不朽”。

王鲁湘:立德、立功、立言、立名。

饶宗颐:立德是排第一,这就造成这个人,人有个Character,所以不磨意、不朽,追求叫不朽。

王鲁湘:然后,“中流自在心”呢?

饶宗颐:“中流自在心”,在船上,船漂来漂去,但是我有自在。自在是佛教的说法,自在就是观世音菩萨的大自在。

王鲁湘:就是有大自由能得大自在。

饶宗颐:对,在不朽中找你自己一个自在。这“自在”今天讲,用现在的话讲,可以说是种独立的精神。自我的,不是夸张的,是自己站得住的独立的精神。做艺术、做学问,这是重要条件。

“我和香港有某种相似,都经受了沧桑沉浮。”饶公说自己像一个敲了一辈子钟的和尚,半个多世纪过去了逐渐有了一些回响。

编辑:王竹、蒙小度

推荐阅读:

·

中国发展有多快?超八成海外留学生回国了

·

“顶族”地铁上玩心跳享刺激 这回有人出手了!

·

要“捂月子”还是要命!夏季做月子到底能不能开空调?