听说富士山有个传说,如果你心里有什么愿望,就把它写成一封信,然后在日出之前,花上五六个小时,徒步爬到山顶上,在那里有一个小小的邮局,如果你的信是第一封盖上邮戳寄出去的,那就表示了你最大的诚意,你的愿望也一定会实现。

其实,人生就像一座富士山,需要我们带上希望、勇敢和爱,徒步穿越。很多时候我们要一个人走,可能有无人理解的、没有着落的孤独,有对前方的迷茫与恐惧,但我们也有希望和勇气,带领我们涉入云,飞越群山。

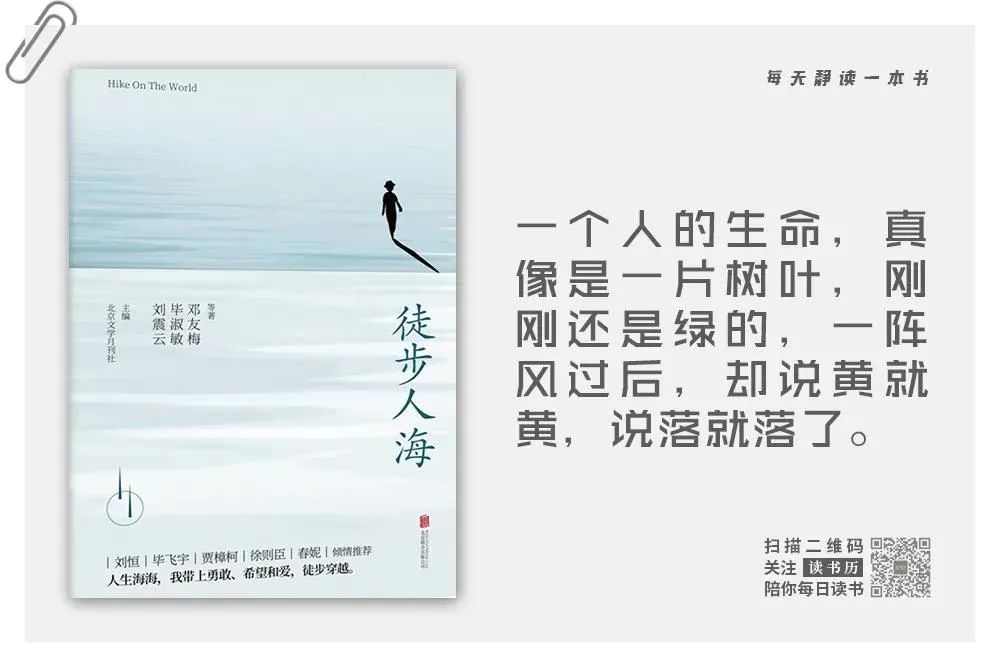

《徒步人海》就是这样一本书,本书收录的6篇中篇小说,均为当代文学的经典之作,各讲述了一个徒步人海的故事。

作者刘震云《单位》中的小林是年轻人,在随波逐流与保持自我之间艰难挣扎;

毕淑敏《预约死亡》力图探究一个普通人将要走完一生时的秘密体验;

邓友梅《那五》中的主人公行走于现实的窘境,也穿梭在虚造的幻影中……

每一次与命运的较量,都让人真切感受到自身的存在。

优秀的作家们,通过对现实的迷人洞察,呈现出真实的人类困境、生命中的感悟、人性的黑暗与光明,给我们以广阔的共鸣,如群山回响,同时让我们意外地获得一份清醒与勇气。

那么,接下来,就让我们一起走进这本书。

⒈

一九七九年的爱情

你出生,我陪你徒步人海;

你沉默,我陪你一言不发;

你欢笑,我陪你山呼海啸;

你衰老,我陪你满目疮痍;

你逃避,我陪你隐入夜晚;

你离开,我,只能等待。

因为等待的人终究会出现,接下来的余生要一起携手徒步人海。

《徒步人海》中李唯就讲了一个这样一个爱情故事:

30年前,杨秀女喜欢上周武生,周武生也承诺杨秀女在山里种麦的时候,上门去提亲。结果,一年过去了,杨秀女等来了南碌村的刘家,刘家上门提亲的是一个十九岁的女孩,她叫雪,是给哥哥刘长庆来向杨家提亲的。

原来,杨家欠了刘家的一片树林子,为了还这个债,杨秀女嫁给了刘长庆。

杨秀女不是没有坚持等待周武生的决心和毅力,她在被迫嫁给刘长庆以后,夜夜敲钟来坚守自己的贞洁。而周武生之所以没有去杨家提亲,也仅仅是囊中羞涩。

贫穷是爱情自由的障碍。

周武生回来了,当他知道杨秀女被迫嫁给刘长庆后,开始锲而不舍的爱情攻势,他先当麦客,后当木匠,历尽种种磨难,也没能实现带走心上人的愿望。

1979年的爱情更受到善良人性的束缚。

如果经济生活的贫困、社会道德戒律的禁锢曾经是爱情幸福的巨大的障碍的话,那么,三十年后的今天,当富足代替了贫困,自由代替了禁锢,爱情的幸福是否能够成倍放大呢?

答案当然不是肯定的。

周武生的儿子尽管和他像是一个模子刻出来的,但仅仅是形似而已。老一辈对爱情的执着与坚贞早就没了踪影。薄皮铁器——成为两代人不同爱情观念的见证。

周武生的儿子结婚那天,杨秀女说:“我想我还是不送给你们钱了,因为送钱其实是最让人记不住的,有多少钱最后都花了,然后就忘了,谁能记住他十年前花的那一百块是啥样儿的?我就送你们这个吧。这个东西旧了,是个老物件,但没坏,听个磁带啥的,声音还很清楚。我送你们这个,主要是想让你们看着它,听着它,好好珍惜今天的好日子,好好相爱,白头偕老。”

现场一片静谧。

可是,不久之后,杨秀女的秘书却把录音机捡回来了,周武生的儿子把它扔了。秘书还告诉杨秀女,她听见新娘子讽刺周武生的儿子,说我还以为你大姨能把半拉银行给你搬来呢,说要知道这样,我根本就不跟你过。周武生的儿子就骂新娘子,不过咱就离婚。

杨秀女很惊讶,现在的人感情基础这样脆弱吗?

杨秀女的秘书对她说:“现在能举办婚礼的那感情基础算是牢固的了,还能撑到结婚的那一天,现在哪还有我们当年那种刻骨铭心的爱情。”

2020年,在这个超长的假期里,离婚率猛增,越来越多的人对婚姻丧失了激情。富足自由的我们,为什么得不到爱情的幸福呢?

戴安澜出生在一个贫困的家庭,小时候刻苦学习,立志报国。1925年,他考入黄浦军校第三期。

戴安澜的夫人姓王,两人是从小定的娃娃亲,王姑娘也出生在乡村,不识字,而且还裹着小脚。戴安澜黄埔军校毕业后,在北伐军总司令部任军官。此时的戴安澜年轻有为,风华正茂,前途无量。他没有像其他人那样抛弃旧爱,另觅有知识、思想解放、漂亮的新女性,而是将目不识丁的夫人接到身边。

戴将军确实是品格高尚的人。

面对不能与自己匹配的妻子,不是厌恶地将她一把推开,而是用自己的学识、关爱去改变她,增强她的自信,陪着她一起“成长”,这样的男人才是真正的浪漫!夫妻俩的婚后生活格外甜蜜,自从夫人学会了读书写信,两人便常常“鸿雁传书”,就像热恋里的情侣一样,将军称呼夫人为“荷妹妹”或是“亲爱的荷馨”,夫人则叫将军“亲爱的澜哥哥”,前线家中,互诉衷肠。

为了让荷馨夫人能更多地学文化,戴将军还让她以未婚的名义到学校去读书。因为当时的女校都只招收未婚女青年。不过温暖总是短暂。1942年,戴安澜将军在缅北为国捐躯。

我们可以想象荷馨夫人是何等的悲痛,澜哥哥走了,但是他的父母、儿女、未成家的弟妹们还要生活下去,从此,荷馨夫人扛起一个几十人的大家族。一家人的吃穿用度、用抚恤金创办学校、给将军的弟妹和部下们成家,全是夫人一手包办。

国军溃败之际,政府派人来接一家人去台湾,荷馨夫人拒绝了,“我的丈夫葬在哪里,我一辈子就带着孩子在哪里,决不离开他。”是啊,她怎么舍得离开爱她敬她的澜哥哥。

这就是最美好的爱情,戴安澜和她的妻子真正获得了爱情的幸福。

那么,我们如何才能够获得爱情的幸福呢?

《一九七九年爱情》的作者告诉了我们答案:

我们应该拥有更多的精神自由,在更广阔的精神空间中,缺失自觉的精神极容易迷失方向。只有那些具有独立自主性的精神主体,才有可能在广阔自由的精神空间里不断提升精神境界,才有可能为自己的幸福做出贡献。

⒉

最好的告别

知名作家琼瑶曾经写了一封信,叮嘱自己的“身后事”:在这漫长的人生,我没有因战乱、贫穷、意外、天灾人祸、病痛等等原因而先走一步。

活到这个年纪,已经是上苍给我的恩宠。所以,不论我生了什么重病,不动大手术,让我死的快最重要;不要把我送进“加护病房”;不论什么情况下,绝对不能插“鼻胃管”,因为如果我失去吞咽的能力,等于也失去吃的快乐。

我不要那样活着;不能在我身上插各种管子,尿管、呼吸管、各种我不知名的管子都不行;最后的“急救措施”、气切、电击等等全部不要,帮助我没有痛苦地死去,比千方百计让我痛苦地活着意义重大。

琼瑶在最后谈到了“生死”,生命中,什么意外变化曲折都有,只有“死亡”这项,是每个人必须面对的,也是必然会到来的。

《徒步人海》中毕淑敏的《预约死亡》的主题就是“探索普通人之死”,为了探索人濒临生死界真实体验的秘密,她甚至预约了一次“死亡”,冒充临终患者在病房“卧底”了一个晚上。

淡蓝色卡片,病危通知单。姓名:毕淑敏;年龄:70;性别:女;籍贯:山东;诊断:肝癌晚期。

这是毕淑敏的入院卡,她想体验一下真正的死亡。

大夫对毕淑敏说:“您要住的那间病房今天恰好有一个人要死亡,估计发生在凌晨4点左右,那是阴气最重的时候,那里有四张床,死亡发生时又要有一系列的操作。”

毕淑敏做好了心理准备,住到了21床。已经入夜,她借着回廊里微弱的灯光,先看20床,她立即断定不是她,她有着生命活动迹象,不像是一时半会儿远行的人。

毕淑敏接着走进靠窗户的19床,她神色灰败,毕淑敏在她的床头站立五分钟,她像沉睡了千年的木乃伊,丝毫不知有人,毕淑敏想应该就是她了。可是,那个老妇人的眼皮睁开了,她问毕淑敏:“新来的?”底气居然很冲。

毕淑敏有些惭愧,人家活得这样旺盛,她却在揣测死亡。

那个老人告诉毕淑敏:18床就要去了……

18床像一根轻飘飘的白发,在床上无声地扑动着。她已经完全昏迷,瞳孔散得很大,她的呼吸很快,几乎处于一种濒死的状态。

毕淑敏躺回到自己的床上,极力体会死亡之前的感觉。

凌晨四点渐渐到来,毕淑敏心里躁动不安。刚才的19床让她吃两片安眠药,毕淑敏睡熟了。护士处理18床的后事,她一点也不知道。

毕淑敏悔得捶胸顿足。直到隔壁的20床问她:“你下辈子打算变个啥?”她才回过神来。

“我……”毕淑敏张口结舌,发现自己关于死亡的知识只是浅尝辄止。我们以为运行到死,生命就完结。其实,真正将死的人,忙碌地考虑着后面的事。

是的,我们会化成烟。烟会在天上飞,它终究会落地。构成我们生命最基本的那些小粒子,携带着我们的信息,在宇宙中穿行。那是一把打乱了的牌,只有极少数的时候,才会化成人形。我们会变成自然中任何一种物质,显形或隐形地俯视着世界,在无垠中沿着永恒的轨道盘旋。

珍惜生命,珍惜这明亮的机会,直到最后一分钟。

韩寒说:

告别的时候,一定要用力一点!多说一句,说不定就是最后一句;多看一眼,弄不好就是最后一眼。当我们不知道,明天和意外哪一个会先来的时候。能做的,只有把握好每一个今天,珍惜生命。

我们常说:

死亡不是终点,遗忘才是。

他们的离去,若不能让我们有所反思,便真的可能会毫无价值。

⒊

一个人的救赎

《天下荒年》开始,作者的父亲秦志训、父亲的战友贺二喜同时喜欢上了女大学生黄玲。父亲尝试着回老家离婚,父亲的大哥县委书记反对父亲离婚。可是,黄玲已经怀孕,既成乱搞男女关系的事实导致父亲被撤职,调离市委,下放到炼钢厂参加劳动。

祸不单行,下放到牛奶厂的黄玲被调查出参加过三青团的历史,在作者出生后被发配到西北的劳改农场二十余年。悲剧还没有结束,父亲因为黄玲的牵连,档案被注明了“特嫌”,1960年,大饥荒来临的时候,父亲因为被怀疑偷了食堂的一袋混合面,自杀以证清白。

父亲去世后,父亲和黄玲的私生女,也就是《天下荒年》的作者谈歌被袁娘带到燕家村,正是在燕家村,作者经历了这场“荒年”。

父亲的五兄弟参加红军,其中两个牺牲在革命年代。剩下没有牺牲的父亲、大伯和三伯,父亲坐到市委秘书科长;大伯做过县委书记、地委书记,和毛主席合过影,开山造田。三伯进城后在北方城市做市委书记,“文革”后出任某副书记,没有到任,告病回家。

在那样的一个荒年中,守护人类最基本的精神价值的不只是三伯这样的政治人,更多的是燕家村那样乡村的无名者。

燕家村中让人感触最深的是秦志河的命运,志河不能眼睁睁看着村里人一个个饿死,于是便带民兵打开公社粮库,弄出九袋玉米,可是村里人宁可饥饿,也不要抢来的粮食。

燕家村百年的记载,从未发生过偷盗的事情。志河自首,被枪毙,燕家村没几个人去看他,他们深深地羞臊,他们认为志河这个孽障,砸碎了燕家村的生命公理、精神的基石,他恶恶地向燕家村的心脏狠狠地扎了一刀,是比饥饿难以承受的事情。

1994年的春节,作者面对一桌丰盛的午饭,把这段故事对女儿说了。女儿睁大眼睛,问:“是真的吗?如果是真的,那么我真不敢相信全世界任何一个民族,在饥饿的死亡线上,能够如此理性冷静。”

在那个荒年中,每个人都在自我救赎,他们恪守自己的本分,饥饿不能成为失序、失格和失节的理由。

相反,我们竟是在一个夜不闭户、路不拾遗的时尚中安详度过了那场可怕的灾难。悲剧和错误的年代葆有神圣的原则和伟大的人格,一边是恐怖的荒年,一边是镇静自若的精神秩序;一边是物质危机,一边是人格灿烂。

在那场灾难中,每个人都完成了自我救赎,华丽的蜕变。

忘记了那个年代,就等于背弃了一种人格,唯有这种人格,才能激扬起我们弱化了的世界,使得我们像沙子一样涣散的人群,重新聚集成水泥钢筋一样的人格建设,在这个风雨如磐的世界里,以求得精神坚强地再生。