独立后的外交第一课

当印度独立之时,正是冷战开幕之时。

德国与日本已经战败,英国和法国日趋衰落。世界开始进入美苏争霸的两极格局。如何充分利用冷战格局,谋求自身的发展,就成了印度独立后的外交第一课。

也可以说,这是印度的统治集团,第一次有意识地运用英式战略思维,去解决现实问题。其中一个非常重要的策略,就是立足印度的独特地理位置,在大国夹缝中进行正确定位,谋求力度相对有限但连续性极强的持续扩张。说穿了,就是要在超级强国鞭长莫及之处,伺机崛起。

※1952年尼赫鲁主持印度内阁会议

☆

美苏争霸强化了印度的位置优势

历史上,英帝国的霸权建立在对大西洋和印度洋的控制之上,太平洋是遥远的洋。美国的崛起却是建立在对太平洋和大西洋的控制之上,印度洋是遥远的洋。

作为美国的头号竞争对手,苏联则是一个封闭性的陆权国家,始终未能拥抱大洋。为了弥补这个短板,苏联就要在大西洋、印度洋、太平洋上谋求突破。美国则要运用围堵战略竭力阻止苏联获得开放性海岸线。

一开始,美苏争霸主要聚焦在欧亚大陆的两端。

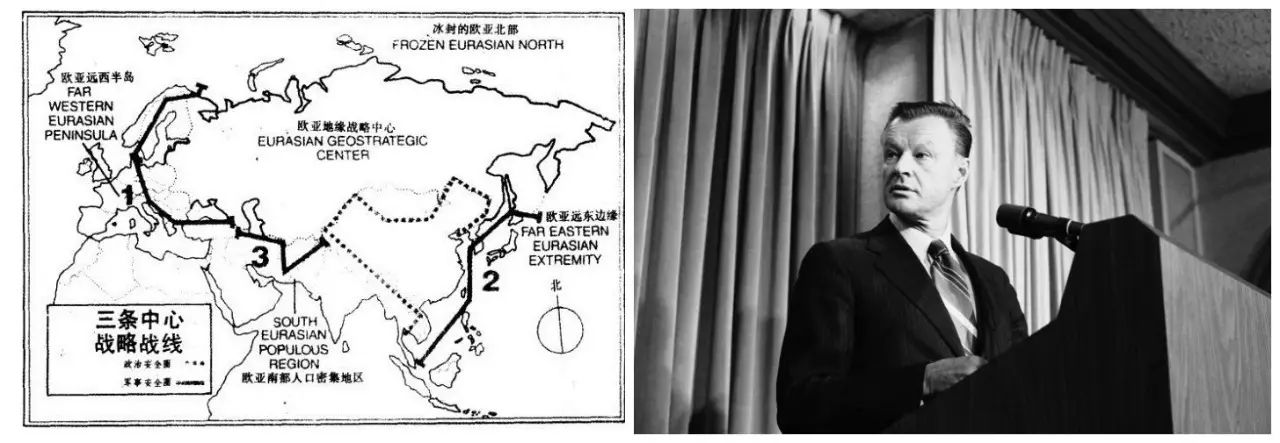

正如美国遏制战略之父乔治

·

凯南指出的那样,战略的重要内容就是保持目标与资源的平衡。想获得一切的人往往失去一切。美国的国力虽强,但也做不到承担无限责任,要把有限的资源用在必争之地的争夺上。

在凯南看来,必争之地就是全球范围内五个至关重要的制造业与军事力量中心(centers of industrial and military power):

·美国(United States)

·英国(Great Britain)

·德国和中欧(Germany and Central Europe)

·苏联(Soviet Union)

·日本(Japan)

这五个中心就像“strong point”(坚固支撑点)一样,具备支撑全球战略格局的能力。美国的大战略就是立足自身,进而控制位于欧亚大陆两翼的三个点,以围堵地处欧亚大陆心脏地带的苏联,形成四对一的优势。

※乔治·凯南主持美国国家安全委员会政策办公室会议

当美苏的主要精力聚焦在欧亚大陆两端,英国势力却开始逐渐从印度洋撤离后,印度洋就不仅成了远离大国博弈中心地段的遥远的洋,更成了货真价实的权力真空之洋。

☆

印度的大目标

印度很快就意识到,这是一个千载难逢的战略机遇期。

印度表面上始终在高喊

“不结盟”,实则不结盟是假,不卷入美苏争霸是真,其目的仅仅在于面对美、苏两大阵营时,不公开表明和超级大国的结盟立场,进而在超级大国对抗的夹缝中,利用中美苏三方的互相牵制,顺势扩张。

※不结盟运动的三巨头,自左至右分别是纳赛尔、尼赫鲁与铁托

在扩张规划中,印度有自己清晰的大目标。那就是在海上要把印度洋变成印度的洋,在陆上要谋求从喜马拉雅山脉到阿富汗、伊朗高原的安全前沿,还要伺机控制西藏高原

——只有做到这一步,才能完善其防务态势,避免中国运用西藏水资源与之打生态战。反过来,印度却可以利用西藏,退则做缓冲地带,进则作为其反过来控制西藏水源,影响新疆及周边弧带地区的跳板。

※印度魂牵梦萦的鼎盛时代的英印帝国

这个大目标一旦实现,就是印度帝国的诞生。

☆

印度的小目标

当然,印度也知道,目标太大,容易出问题,所以要先设置几个小目标:

1947年印度独立,当年就出兵争夺克什米尔高原,和巴基斯坦打了一场为时十五个月的第一次印巴战争。

1948年,将不丹变成了自己的保护国。

1949年,出兵占领了锡金。

1950年,控制尼泊尔,实现了对外喜马拉雅三国的全面控制。

同时,印度更以英帝国继承人自居,企图把英国的印度总督辖区变成自己扩张的合理依据。因而,印度不仅继承了麦克马洪线,还宣称继承了英国当年在西藏的领事馆、货栈的所有权,并以此为筹码和新中国进行有偿交接谈判。

1954年,印度和中国一起发表了和平共处五项原则的联合声明。但实际上,印度是面对强者喊和平共处,对弱者搞强权外交。是年,印度还以谈判方式和平收回了本地治理、亚南等南亚次大陆上的法国殖民地。也

同样是在这一年,印度开始介入斯里兰卡内部事务。七年后(1961年),印度又以武力将葡萄牙殖民者逐离果阿地区。

※1954年4月28日,被勒石铭记的和平共处五项原则

1959年,达赖叛逃,走的是印度通道。此后,印度不断在藏南地区强化军事存在,直接导致了1962年的中印边境自卫反击战。

印度在中印边界遭遇军事灾难后,迅速推动军改,并在3年后发动了第二次印巴战争。

1971年,印度又故意在中美关系改善、中国重返联合国的微妙时刻发动第三次印巴战争(印度军方和外交界均认为,这个时候中国顾忌国际形象,不会出兵干涉),一举肢解巴基斯坦,将东巴变成了独立的孟加拉国。

1975年,当锡金企图独立时,印度却又摆出另一幅面孔,索性将之吞并,由印度国会宣布锡金为印度的第二十二个邦。

☆

石油贸易让印度有得有失

虽然遭遇了一些挫折,但总的来看,印度外交确实有声有色,等于是在内部问题重重,资源极其有限的情况下,进行了连续扩张。

但是,国际形势也开始发生了巨变。

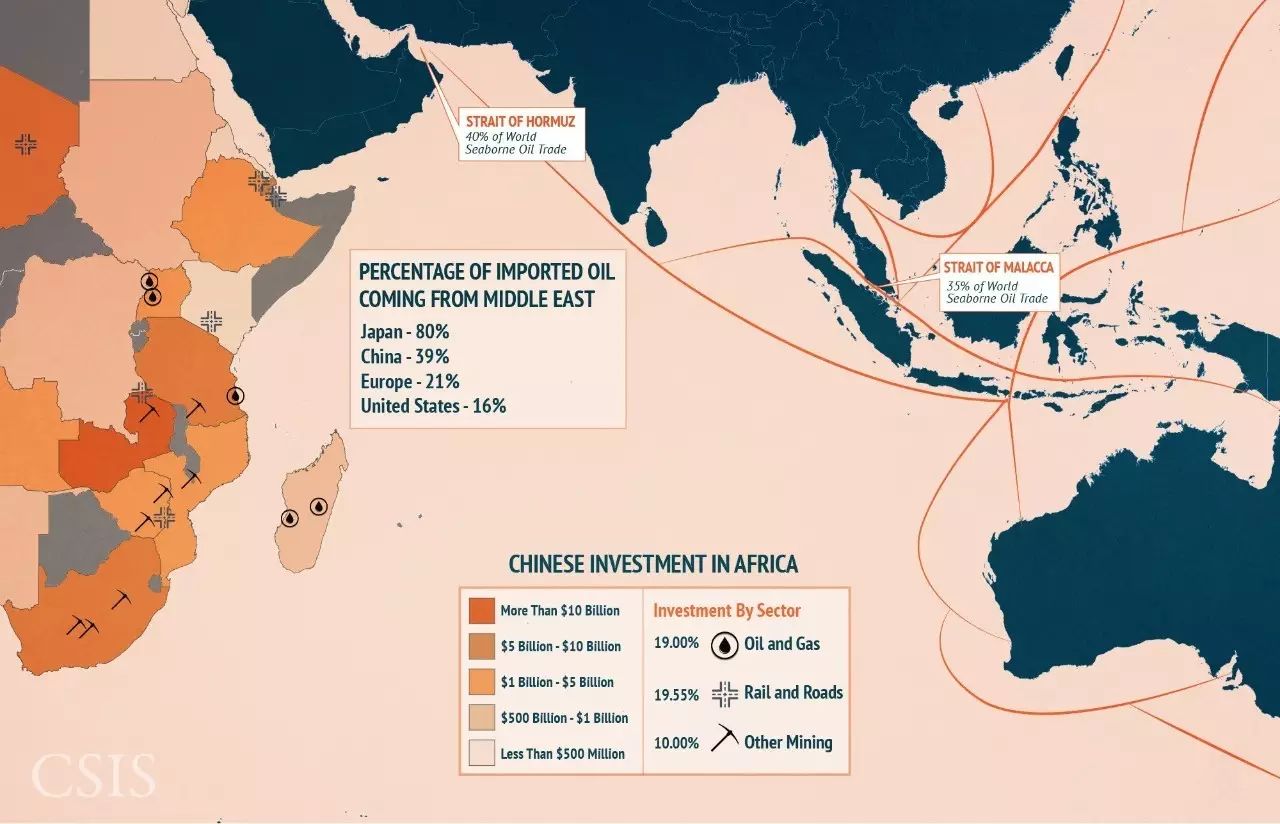

先是石油的战略地位直线上升,进而使得波斯湾的重要性直线上升。受此影响,日本等工业国家越来越注重印度洋的海上生命线问题。这就无形中强化了印度的地理位置优势,使之只需要发展相对优势的海空力量,就可以通过威胁切断交通线或协助保卫交通线的方式,获取敲打其他国家的外交筹码。

但是,从

70年开始,苏联

日趋注重远洋海军的发展,红海军频繁进出印度洋。越南战争后,金兰湾的获得更进一步强化了苏联海军的远洋存在能力。而美国对印度洋的态度也开始发生巨大变化。这变化首先是对苏联海军进出印度洋的应激反应。到

80年代,就出现了美国战略家对印度洋问题的重新规划。

在布热津斯基看来,随着石油重要性的日趋提升,波斯湾的重要性也水涨船高,再死守凯南的两翼战略就有些不合时宜了。加之伊朗革命导致美国失去了一个重要盟友,反而多了一个难缠的对手。所以,他提出了

“第三战线”的概念,主张美国要强化波斯湾防御,坚决阻止苏联进入印度洋。

当印度洋变成美苏争霸的新战场时,印度的战略机遇期也就不可避免的宣告结束。

☆

因苏联解体而陷入困境

更让印度如芒在背的是,从上世纪70年代开始,中美日三国在共同抗苏的背景下,形成了一个近二十年的蜜月期。无奈之下,印度只能通过交好苏联达成再平衡。

可是,

1989年苏东阵营的土崩瓦解,及随后的苏联解体,实在是大大出乎印度的意料之外。百足之虫死而不僵的原则失灵了。一个庞大的帝国,在敌人没放一枪一弹的情况下,一夜之间猝死了。这是印度当年完全没有料到的。

受

此影响,印度不仅失去了一个重要盟友,其对斯里兰卡的军事干涉也铩羽而归。

※在斯里兰卡贾夫纳半岛被摧毁的印军T-72坦克

这个时候的印度外交,似乎已经走进了一个过深的死胡同,如果不能拿出些洪荒之力,只怕一时半会是很难走出来了。

和苏联解体一样让世人震惊,却常常被忽略的,也正在于印度外交还真使出了洪荒之力,打开了新局面。

☆

起死回生的外交奇招

随着冷战的结束,印度无法再靠苏联来进行力量平衡,此为其失。但中美日三角联盟终结,则为其得。

印度一直很清楚,作为一个让人家殖民了几百年的弱国,自己还有很多课要补。美国在苏联解体后获得了更强大的相对优势,可谓如日中天。即便不能为友,也要避免为敌。