黑龙江省艺术研究院,剧目创作指导部副主任

副研究馆员

《百米河边》不学京昆,不比闽越,立足当地,着眼现实,关照农民、农村、农业问题,树立典范却不脸谱化,将所谓的英模人物还原成身边的王庆福,还原成照样说脏话、使计谋、耍无赖的东北农民,这种带着泥土气息的生活图卷,更给人以力量、以温暖。该剧从题材的选择、人物的界定到风格的确立、细节的设计,都带着强烈的“本我”意识,或者更确切地说是“本我”的无意识,透露出骨子里那股“轴”劲,东北人那股“犟”劲,真实得可爱。

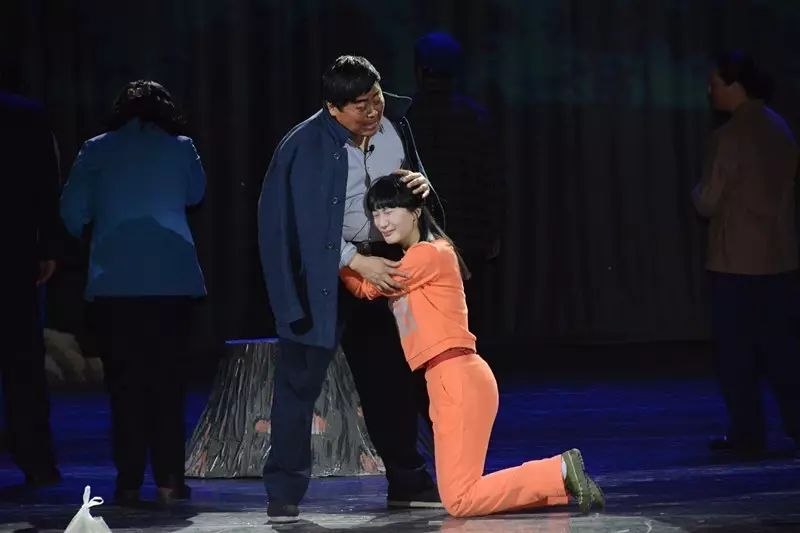

犹记第一次在林甸艺术中心排练厅看该剧时,从演员的开场舞开始,我的眼泪就止不住地流。当时,并非被剧情感动,而是被演员们、被那个团队所感动。狭小的排练厅,拥挤的舞台,简陋的舞美,破旧的道具以及比道具更破旧的服装......可演员们呢?兴奋的表情,因紧张而略显夸张变形的动作,主演脸上始终未干的汗水,望向领导席那渴望认可的眼神......小剧种发展不易,小剧种里的小剧团发展就更难,该剧主演也是该团团长不止一次跟我提及当地文化部门对他们这部戏的支持,当地领导对该剧排演的关注和帮助,我听得出他心里那份由衷的感激之情。但我想,感激与感动是相互的,是他们的锲而不舍打动了所有人,是所有人的喜爱浇灌了龙江剧,让它在林甸县绽放,熠熠生辉。

黑龙江省艺术研究院《剧作家》杂志社常务副主编、编审

《百米河边》像从田野拂过的一缕清风,带着浓郁的泥土气息扑满而来;又如同一首浑朴、厚重的诗不时撞击着你的心扉。一个不着粉饰,个性鲜明的村官以一种独特的样貌走进人们的视野。整个观演过程中让你有种“发现”的惊喜和感动。

《百米河边》能赢得百姓的喜爱,一个毋庸置疑的因素就是它的质朴和真实,它的艺术风格与老百姓的审美趣味是相贴合的,这也是基层院团的一大优势。《百米河边》剧组的演员,台上一副乡土形象,卸了装同样是乡土本色。自幼受乡村生活熏陶的他们举手投足都是生活中的本来面貌,让观众有种自己人说自己事的亲切感。如果让那些高居庙堂,出行宝马,保镖助理前呼后拥的明星大腕来演《百米河边》,多半会走味儿。

什么树上开什么花,《百米河边》给我们的一个启示是,阳春白雪固然高雅,而下里巴人更不可小觑。在我国的戏剧受众群体里,百分之八九十为农民兄弟,而国家级院团走进乡村的概率又微乎其微,所以地方政府及社会各界应大力扶植基层院团,使其成为一支活跃乡村文化的生力军。