说一件好玩的事情作为引子吧。

这次去土耳其的Fethiye玩,在当地的滑翔伞小镇,我看到了这么一家店:

你没看错,店的名字就叫

Genuine Fake Factory

(纯正的假货工厂)。

那么这家店的客源主要来自哪呢?是当地的土耳其居民吗?我们先来看看这个小镇上大多数街头小店的御用模特风格,比如头身比匪夷所思的沙滩壮男:

或是碧眼深目的鼻裂小哥:

当然,正常点的也是有的:

对比下图纯正的土耳其伊斯兰什叶派风味的服装模特(摄于伊斯坦布尔大巴扎附近),我马上判断出这个滑翔伞小镇的主要客源来自欧美。我所住的度假酒店内看不到任何一个亚洲人,沙滩上躺成一排袒胸露乳晒tan的金发碧眼洋妞,街头餐馆标注详实的英文菜单——种种迹象皆验证了我的猜想。

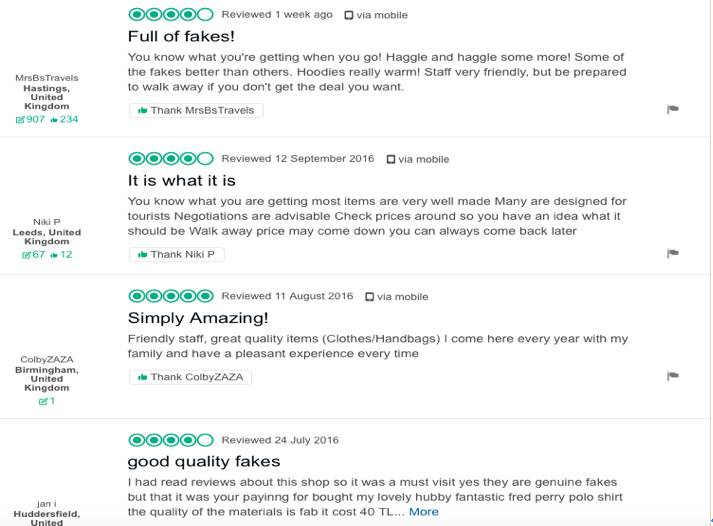

想想看,无数的欧美游客来到这个被称为他们国家度假后花园的滑翔伞小镇,然后在假货工厂捧回一条条土耳其当地出产的巴宝莉围巾皮带, 就跟中国游客一窝蜂涌去东南亚(ya,三声),然后在泰国市场买回一个个曼谷包广送亲朋那样轻松自然。我虽然没走进假货工厂店里“观摩学习”,但考虑到土耳其高超的纺织业和皮革制作水平,以及网上类似商店的外国顾客留下的四星或五星的review,我有理由相信,这家Genuine Fake Factory让它的顾客们得到了性价比超值的“炫耀性消费”体验。

以上也映证了我的一个猜想,即为,社交网络的风靡和社会大规模生产水平的提高,让这种所谓的名品消费或者名品造假变成一件成本很低的事情。

数不胜数的微商告诉你,她们的仿品可以以假乱真,而只有正品十分之一甚至二十分之一不到的风格;淘宝上林林总总的山寨国产大牌,也能让你以不到千元的价格就能买全一系列“小香风”的连衣裙

、

浅口鞋、珍珠耳环,分分钟化身白富美;买不起跑车不要紧啊,共享豪车的创业项目正在国内酝酿,国外一美元租一分钟法拉利的业务已经火热开展。

也许你会问了——穿假的和真品能一样吗?租的车和自己买的车能一样吗?

其实只要不凑近到1厘米之内的距离看,包口拉链是否褪色,包的材质是否纯皮,或者购车证上是否写的是你的名字,都不重要,因为这群追崇炫耀性消费的人想要装逼的对象,从来不是那些识货的行家,而是只认logo的看客。

在社交网络如此发达的今天,

一个善于搜索资讯(哪怕仅仅是每天定期翻墙看看Kendall等人的INS)的十八线县城少女通过网络能获得的时尚信息,并不会比纽约的时装博主少太多。

我曾经在冬假从国外千辛万苦背回一双某大牌的新款靴子,回国后却发现淘宝上已经铺天盖地卖起了三标齐全的仿冒版,在诸多购买者po出的带图评价里,仅凭肉眼根本分辨不出真假。放眼大街,手提Gucci酒神包、脚蹬一双曼昆鞋的女孩数不胜数,她们说话的时候美瞳忽闪忽闪,反光到Celine耳环上,如果把华谊总裁的女儿安插在她们之中,你从外表上根本不能分辨出谁是真正的富家女。

六月份的时候

Aeon网站上有一篇爆款文,

作者是美国南加大的公共政策教授Elizabeth Currid-Halke,

题目是《炫耀性消费已经结束了,当下都在无形消费》(Conspicuous consumption is over. It’s all about intangibles now ).

1899年,经济学家Thorstein Veblen发现,“银汤勺和紧身胸衣是精英社会地位的标志,是最初代的奢侈品。谁家老婆的紧身胸衣勒得更紧,谁家的银汤勺越多,谁家就更有权有势。”

Veblen

还指出,具有艺术价值的物品带给购买者的

总效用

,不仅包括由于直接“消费”这件物品所带来的“物理效用”,更包括由于这件物品本身的高昂价格所带来的“社会效用”,即为:拥有什么价格的物品在某种程度上决定了你是什么阶层的人。

而在南加大教授的这篇

文章里则提到,100 多年后炫耀性消费依然是资本主义图景的一部分,但是相比起

Veblen

时代,此类消费日渐式微,因为生产水平和大众消费能力的不断提高,奢侈品在今天更容易获得,买不起豪车可以租车,买不起大牌包可以买大牌副线,买不起副线包你可以买一条大牌丝巾。随着各种以前的“高端”消费品都在向普通人普及,真正的富豪精英们需要

通过更多隐晦的标志来彰显他们的社会地位。在这样的趋势下,精英们会选择

不再专注于有形消费,而是更多专注于健康、健康、人力资本、享受服务类的无形消费(intangibles).

精英人群消费方式的巨大改变主要被那些生活富裕且接受过良好教育、也就是称为

“理想阶级”

(aspirational class)

的人所带动,这个精英群体主要通过汲取知识和创建文化资本来巩固自己的地位。

这种消费将导致加里·索伦(研究社会流动的前沿学者之一)提及的那样的后果—— 那些出生在这类对

intangibles投资意识极强、

收入为整体前20%家庭里的孩子,会留在这个阶层,或最多跌至前五分之二内,与其说这个世界上存在

“贫穷陷阱”

,倒不如说富贵阶层另一端的黏性增加了,可以称之为

“富裕陷阱”

。

“富裕陷阱”,即“富人的孩子更大可能是富人”这一点最直接的体现就是,美国在子女入学方面一以贯之自己的legacy政策——只要你的父母是你所申请大学的校友,那么你则有更大概率被该学校录取。

还有很多的美国的精英父母乐衷投资联邦529

大学储蓄计划中免税的理财产品

,529这条法律本意是为了储备教育经费而采取的免税手段,让父母可以提早存储金钱以支付孩子未来日益攀升的大学学费。据统计,几乎所有529计划的收益都进入了中上阶层家庭的腰包,

财富、教育、减免税优惠相互加强,为他们形成了

良性循环

。

在当今中国,要想清晰感受到炫耀消费主义的横行,你不妨打开一下网红们的微博,看看图片里那些摆在度假草帽旁诺大的爱马仕手提包,假装无意从袖口露出的卡地亚手表,以及INS 正方形边框中与锥子脸自拍一同出现的梵克雅宝四叶草配饰。

然而事情并非全然没有变化。在一些年前,当我们看到

梵高

所画的加歇医生的面孔时,通常不会过分留意画上那个常见的满怀忧伤的肖像,而是去八卦那些金光闪闪的拍卖价格以及最终拥有这幅画的富豪收藏者的名字。然而今天,当我们看到网红们晒出的各路名牌时,却只会想到:干爹、外围和A货,

这说明这类消费的式微和被唾弃在中国已经初现苗头。

依稀记得2009 年,某涯上有一篇励志爆款文叫

《我奋斗了18年才和你坐在一起喝咖啡》

,文笔堪称声泪俱下——

“我发现自己真是土得掉渣,不会作画,不会演奏乐器,不认识港台明星,没看过武侠小说,不认得 mp3,不知道什么是 walkman。我的英语是聋子英语、哑巴英语,我的发音中国人和外国人都听不懂 …… 终于毕业了,能幸运地在上海找到工作的应届本科生只有每月 2000 元左右的工资,我要租房,要交水电煤电话费还要还助学贷款,还想给家里寄点钱让弟妹继续读书,剩下的钱只够我每顿吃盖浇饭。在奋斗了 18 年之后,我终于融入到这个国际化大都市中,在星巴克里喝咖啡,与周围的白领没有什么差别。"

画面感堪比发源于“百度卢浮宫”的李毅(帝)吧里的那句——“他依然向往着

长岛

的雪, 依然向往着潘帕斯的风吟鸟唱。很久以后我才知道,

长岛

是没有雪的。”

天涯上的这篇文章如果放到现在,估计可以改写为《我奋斗了18年才跟你坐在一起喝咖啡,可我依旧跟你不一样》。

出身农门高中辍学后来去大都会当了小网红的Icy小娟午休时间在高级咖啡厅拼命敲击苹果键盘,从名牌包包里掏出一堆打印品和凌乱的数据线,蜷缩在沙发里一边修图,一边假装自己身为一个女性情感时装博主很被粉丝需要;而坐在她隔壁的、年纪轻轻就出国镀金、回国担任重职的Sylvia 王则温婉地敲击着手中那款看不出明显logo 的笔记本键盘,type c接口让她的手机和电脑共享一线,桌面上无比整洁,因为常去健身房而锻炼出来的圆润肩线和符合人体工学的扶梯式转轴键盘浑然天成。一接电话,Icy小娟蹩脚跟客户沟通时强行蹦出的几个发音不准的品牌英语单词瞬间出卖了她英语学渣的事实,接着她跟闺蜜打电话吐槽《择天记》的剧情拖沓以解压;而邻桌的Sylvia王此时正在跟国外的好朋友正在用网络电话谈论《经济学人》最新的文章。

Elizabeth Currid-Halkett的文章里有一段正好对照了我虚拟的这个情境:订阅《The Economist》一年仅需 100 美元,普通人并非订阅不起,只是没有这种消费观念和订阅选择。能够订阅《The Economist》,起码说明你接受过良好教育,它也就成为你的高端社交通行证,在社交场合,你能够公众评判《The Economist》里那些或正确或偏颇的观点,比你穿高定服装背个大牌包包更受人欢迎。

(《

The Economist

》是原文作者举的例子,近年来这本杂志上经常有一些前后矛盾的观点,文章质量下滑。

对这本杂志反感的同学姑且把它泛化

理解为一类财经杂志好了。

)

再过一些年,中国有闲有钱精英阶级的消费曲线和观念或将与美国所代表的西方重合,

大多数人将不再喜欢一些Logo明显的商品(比如那种一看就暴发户气息侧漏的爱马仕腰带、驴牌包包、闪瞎眼的江诗丹顿大手表)等,

转而更大手笔地投资无形资产。

正如我前面所说,现在已经可以看到这个趋势的苗头了,

真正有钱阶级的象征其实是能够为教育之类的优质无形商品支付的人

,不信你看中国那些天价的学区房。

以上,就是我在土耳其偶遇“纯正的假货工厂”所引发的一点儿思考。

(作者朱聿欣,在海外租房的无产阶级留学生)