本期引擎编译了Šporčić,B. 和 Glavak-Tkalić, R. 发表于 Cyberpsychology: Journal of Psychosocial

Research on Cyberspace 上的论文

The relationship between online gaming

motivation, self-concept clarity and tendency toward problematic gaming

。

该研究着力于通过调查509位玩电子游戏的克罗地亚年轻人,来探析不同游戏动机与自我认知清晰度、不良游戏行为的关系。

撰稿丨徐精繁

电子游戏的影响一直存在争议:它有各种潜在的好处,如认知、动机、情感和社交,然而毫无节制地玩电子游戏可能会导致一系列负面后果,如抑郁、焦虑、行为问题、学习差等。

考虑到游戏玩家正在增加,对此进行研究对公共健康具有重要意义。DSM-V(《精神疾病诊断与统计手册第五版》)提出了

网络游戏障碍(Internet

Gaming Disorder, IGD)

以定义不良游戏行为:类似于赌博成瘾的一种行为成瘾。

注:图片来源于网络

Bartle(1996)对玩网络游戏动机进行了初步研究,他指出了人们喜欢玩MMORPG(Massively Multiplayer Online Role-Playing Games)的四个主要动机是:

获得成就,探索游戏,与其他玩家社交和支配其他玩家

。但Bartle并没有对他的模型进行任何实证检验。Yee(2006)基于Bartle的思路和维度,对3000名MMORPG玩家进行了问卷调查,发现了3层次的10个激励因素:

成就(进步、机制、竞争)、社交(社交、人际关系、团队合作)、沉浸感(发现、角色扮演、应对、逃避现实)

。Demetrovics等人(2011)对3818名不同类型的玩家进行了研究,确定了网络游戏的七个动机因素:

社交、逃避、竞争、应对、技能发展、幻想和娱乐

,并使用它们来制定27项问题的动机在线游戏问卷(MOGQ),该研究将基于MOGQ工具。

一个人的自我概念包含许多不同的自我认知,主要回答“我是谁”的问题。

Matsuba(2006)发现

自我认知清晰度与网络使用呈负相关

,表明网络使用可能是探索和发现自我身份的有用工具。Israelashvili等人(2012)发现,对于那些倾向于通过虚拟互动来满足社交需求的人来说,

自我认知的清晰性是导致网络成瘾的一个风险因素

。此外,Lee, Aiken和Hung(2012)发现,自我认知清晰度较低的玩家花更多的时间玩电子游戏。

Bessiere等人(2007)发现,存在问题隐患的MMORPG玩家有可能通过创造具有他们所期望的特征和技能的角色,来弥补他们在现实中的糟糕的自我认知。根据

自我差异理论

(Higgins, 1987),一个人天然地会有减少实际自我、理想自我和应然自我之间差异的动机。也有研究发现,与非成瘾玩家和简单参与者相比,成瘾玩家中,理想自我和游戏角色之间的差异更小,因此可以假定糟糕的自我认知可能是游戏成瘾的一个关键因素。

既有研究表明,

精神压力对不良网络游戏产生了直接和间接(以逃避性动机为中介)的影响。

抑郁调节了现实——理想差异与逃避现实之间的关系,逃避现实反过来又影响了抑郁与网络游戏障碍(IGD)之间的关系。

研究目的和方法

该研究的目的是研究网络游戏动机、自我认知清晰度与IGD之间的关系。更具体地说,本研究探讨了

游戏动机在自我认知清晰度与IGD关系中的中介作用

。

该研究的研究对象为克罗地亚18岁及以上的在线电子游戏玩家。采用

滚雪球抽样

的方式进行线上问卷调查,共发放问卷1089份,筛选后得到

509个样本

。

线上问卷的内容包括:网络游戏动机问卷(MOGQ)、网络游戏障碍量表(IGD-9)、自我认知清晰度量表(SCC),游戏行为的测量以及相关人口统计学变量。

结论

就描述性统计结果来看,

最为显著的游戏动机是再创造,最不显著的动机是逃避现实

。平均而言,受访者在IGD-9量表上表现出

3种IGD症状

,这表明他们倾向于发展出不良的游戏行为。

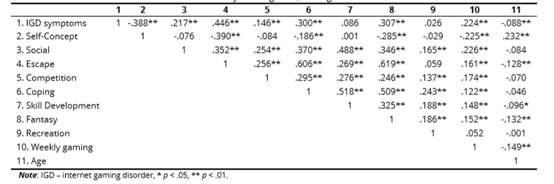

表1 IGD、自我认知清晰度、游戏动机、每周游戏时长和年龄之间的相关性

就推断性统计结果(参见表1)来看,

IGD与自我认知清晰度呈显著负相关

;

IGD与逃避动机、趣味、应对、社交、竞争这几个动机呈显著正相关

,其中,

IGD与逃避动机的相关性最高

。

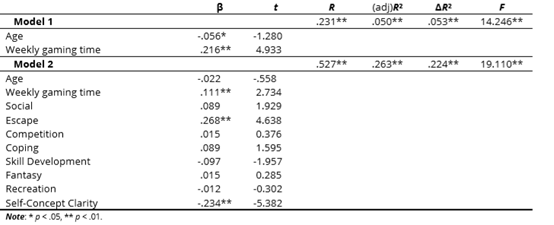

表2 分层回归分析预测IGD

从回归模型来看,

玩家的年龄和每周游戏时长都是IGD的显著预测因子

,年龄越小,每周玩游戏的时间越长,患IGD的可能性越大。

逃避动机和自我认知清晰度是不良网络游戏行为的显著预测因子

,较高的逃避动机和较低的自我认知清晰度与IGD有更大可能相关。

与此前的研究一致,该研究也发现了逃避现实动机能够很好的预测IGD,