利益声明:曾服务于美团和滴滴的境外投资者,以下仅代表个人观点。

想必大家对'空姐搭滴滴顺风车遇害'事件已很了解,我不喜欢扮演媒体角色,不爱凑热闹。现事件已略微平息,现在

以投资人的视角,呈现表象幕后的根源

。

据警方披露:搭乘滴滴顺风车的空姐身上挨了二十多刀,胸部、肺部等到处都是。被发现时,下身无衣物身上还有精斑。

滴滴:急需'有想象力'的故事

在上文

有提出:美团与滴滴之争,实际上是

吃喝玩乐

的

协同需求

vs

大出行的垂直整合

。

昨天和某高段位的VC人士交流,也印证了前文的观点。美团不仅掌控了本地生活的

高频服务

,甚至是在很多传统上认为很难被互联网改造的

低频服务

也快速做到了全面实现。

相比定位成Amazon for Services的美团,滴滴出行业务的想象力明显更加局限。

要想维持更高的估值,圈进更多的资本来烧钱扩张(or生存),滴滴需要想出一个比'打车'更好的故事。

什么故事最有'想象力'呢?

请容我先卖个关子,我们先来看一下陌陌 。

陌陌:‘赢女性者赢社交’

与更加重视个人爱好的海外社交不同,国内的互联网社交几乎就围绕着一个关键项:

异性交往

。

再说露骨一点,

谁把握好了女性用户,谁就能在社交领域中胜出。

只要你的App能吸引足够的年轻姑娘使用,直男自然而然的就会跟过来:

想一想5年前的微信和陌陌是怎么起来的?

还记得'摇一摇'么?

由于(男)人的天性,

线上社交的男女比例通常高度失衡

。从行业总结的数字规律来看,一名普通女性用户的加入会吸引多名男性用户的加入;而如果是直播行业的话,一名高颜值女主播甚至能拉新以万计数的男性用户。

于是,

互联网企业要想把女性牌打好,还得必须解决狼多肉少的问题。

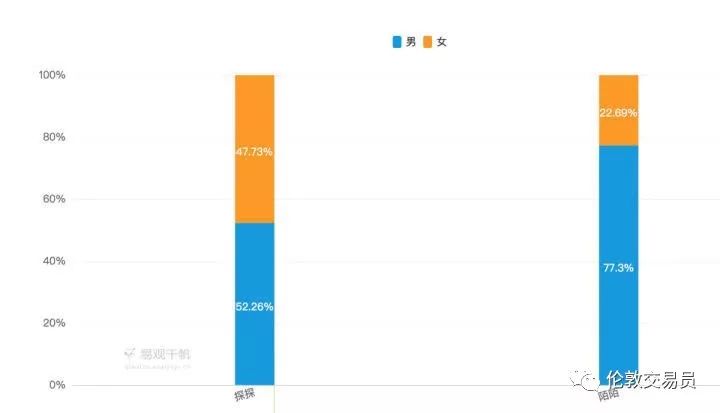

以男女比例4:1的陌陌为例

(比起直播行业来说,这个比例已经很不错了),狼多肉少的局势堪称严峻。

陌陌的典型用户

——

30来岁的'大叔'们

,每天对着屏幕广撒网,种下一颗希望,希望有天能结识一位美好的姑娘。谁知'意外'常常发生,以俘获基友两三而结束。

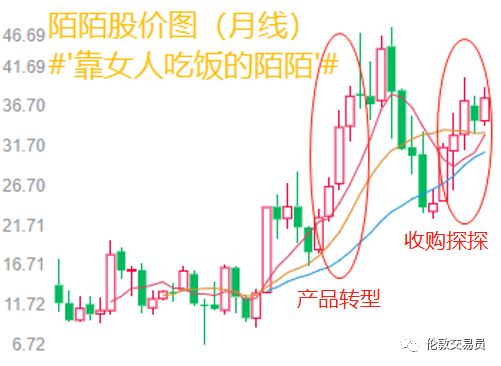

陌陌也很想服务好这些氦金用户。于是在2017年,陌陌有了市场上公认的重要转折点(下图)。

好在哪呢?

1. 让女性用户更有动机参与社交游戏;

2. 直播和游戏的而推出,

让女性用户能一对多地'服务'男性用户了。

(从一对一的搭讪,到一对N的场景直播)

陌陌的股价也是立竿见影,

很快涨了一倍:

尝到了甜头的陌陌,在女性牌的路上又更进了一步,今年2月份收购了'一切以女性角度出发'的探探。

有了探探的加持,陌陌在美股普遍大跌的情况下,

股价再次逆势反弹

。

探探究竟有何神力?

探探“翻牌子”的功能,

给女性营造一种翻牌女王的优越感

。这导致产品最初风格就是

女性至上

,对产品氛围极度重视,对女性用户防骚扰的机制做得很完善,最终实现了

社交领域的

罕见成就:男女比例1:1 ~!

为什么在谈滴滴之前要先聊陌陌?

想说明:

1.对于互联网企业来说,

所谓的社交产品,本质上都是异性社交。

2.

要做社交,女生为王。

(是的,不是女性,是女生)

3.平台上有了年轻姑娘,氦金

土豪(质)

和宅男

屌丝(量)

自然会跟过来。

4.有了以上三要素,

滴滴就可以抢陌陌的生意了

。

滴滴:'就怕你不约'

国内VC最喜欢的一个词莫过于'想象力'。

作为腾讯系的滴滴,也

想摆脱'打车'这个缺乏想象力的工具定位,选择的其中一个有“想象力’的故事就是

社交

。

就像前文所说,在国内做社交产品,

无论用什么概念来包装,本质上都是异性社交。

乍一看,顺风车社交的确是有产品优势的:

1.无论男女,都需要打车,男女比例天然均衡

;

2.

车内是个封闭场景,

在这一段时间内,不会有别的土豪氦金来干扰这个私密氛围;姑娘即使对车主有意见,但由于不能轻易下车,也不得不强撑过这段尬聊。

有年轻姑娘愿意来搭顺风车,自然就有老司机愿意来。

别说收钱了

,

免单都是常态,尤其是孤男寡女的夜晚。

根据滴滴公布的大数据,

男车主愿意给女乘客免单的比例达67%

,是男乘客的2倍,此外,深夜(22:00-23:00)是一天中最容易发生免单的时间段。

“

能

赚个油钱,还能勾搭个妹子。”

这是

滴滴给

相当一部分

顺风车主的心理动机。

当

经济激励不足以刺激供给时,

可以靠异性

社交

来

弥补。

想搞出个大事情的

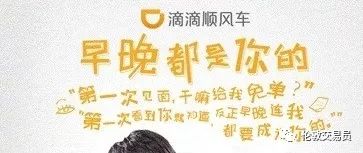

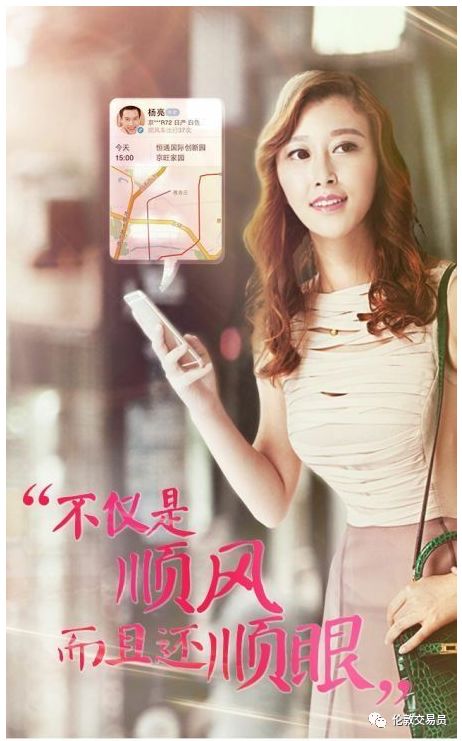

滴滴,生怕大家忘了可以通过搭顺风车来搞艳遇:

滴滴官方有系统性地进行

引导,

除了

七夕节推出的

明显暗示艳遇

的“我们约会吧”

活动,也在

鼓励

车主对乘客的长相、气质进行评价

。

姑娘的本意也许只是想花钱搭一个顺风车,但驾驶座的老司机不一定会这么想。

或者说,

也许最开始,顺风车车主们的确也只是想顺路赚点油钱,但滴滴却希望他们有些'别的想法'。

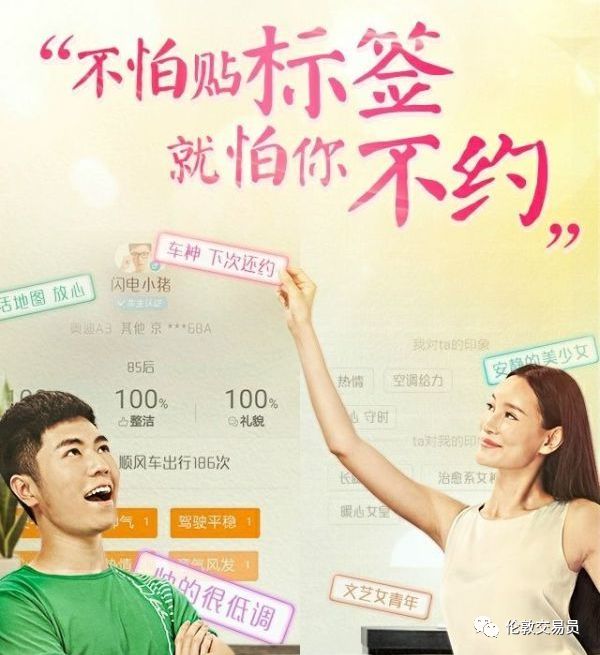

毕竟,滴滴顺风车的一大口号是:

'不怕贴标签,就怕你不约'

,对吧?

既然平台鼓励给异性贴标签,那大家也就不遮掩了:

在滴滴顺风车的接单页面,可以看到用户年龄、职业、头像等信息。也就是说,

上车前司机就知道你“美不美”。

一位男性顺风车主曾有发帖:

'自己只接女性乘客,

在决定是否接单时,会看以往车主对乘客的评价,“丑的不接”'

如果这位姑娘经常打顺风车,则通常会被多名司机评价,

形成犹如区块链一样的信息流(姑娘不可修改)

。司机在你上车前就推断出要接的这位乘客是否年轻漂亮、穿着清凉、防备心强不强、有没有男朋友:

这些信息,除非懂手机的姑娘主动去查,

她自己都很难知道被贴上了以上标签,更别说删除了。

一位用户分享了她的经历:

去年6-7月,一位好友来京,几人组织聚会,其中一位女生,打扮的比较漂亮,叫了一辆顺风车。这次顺风车,她被司机标注为“太美了,我都不敢回头看”,但此时她并不知晓。

过了几个月,她才从别的顺风车司机的举动上观察到端倪:

包括不顺路也会来接她的单;

经常用后视镜偷瞄她;包括有时来的都是非常贵的豪车。后来是一位顺风车司机说漏了嘴,她才知道都是那句标签(TAG)惹的祸。

她特别生气,

找过滴滴客服试图删除这个标签,似乎未果。

很多人

在

知乎上

吐槽,

滴滴的乘客评价系统

简直

是在与

陌陌

抢生意

。

但是,滴滴顺风车虽然'

照顾'了车主的(异性)社交诉求,但也酿成了一种恶性的

“逆淘汰”机制

:那些只想老实赚点油钱的车主可能会因隐性成本高昂而退出,

只

把

“另有所图”的

老司机给留了下来

。

而不少车主确实就是以此为乐,

'大叔们'在直播平台刷再多火箭也难见主播真容,而顺路拉个客说不定还能'财色双收'。

网上很容易搜到:’滴滴顺风车男车主为什么只接女生的单?”“老司机手把手教你用滴滴打车来约妹”……还有网友竟然分享自己开顺风车约炮经历。而知乎和贴吧上甚至还有

'如何抢到空姐单‘的攻略贴

(今天看了下,已经被删了,只有截图了)。

在国内toVC的创业模式下

,出于对业务'想象力'的渴望

,这是自支付宝搞'校园小姐姐'的社交尝试后的

又一次互联网心魔。

注:2016年底,支付宝为了挤进社交领域,推出了“圈子”功能,仅有女性用户可以发布消息,而男性用户可以点赞打赏,芝麻分750分以上者才可以评论。事后,大家把支付宝戏称'

支付鸨

'

只不过,滴滴产品经理的作法也许远更为'邪恶'。

许多互联网产品都带有性暗示和所谓的'约X'社交,搞病毒式传播,

但至少没有丧心病狂的把用户带进线下的“封闭空间”

,把自己的产品带到涉及共犯的范畴了。

去年我曾看过滴滴新招的几位产品经理/工程师的简历,也许其中一位也有参与顺风车的产品设计。

很难相信那些顶级名校出身的互联网从业者会不明白以上猫腻和潜在风险。

平日里热心善良、极度聪明的年轻90后,能参与设计出这样的产品,置自己的同龄人与潜在危险当中,也许说明这家企业的基因有问题。

共享经济没有告诉你的:

成本转移给社会

一个公司,对内对外通常有多重表达口径。

对VC时,滴滴着重强调顺风车的社交属性

,以及其赋予的

高估值

。

对公众时,滴滴可以强调顺风车业务是共享出行的金字“招牌”

,起到了如下作用:

1.

需求端:

培养大众出行

用滴滴

的习惯,逐步转化成快车

、

专车用户;

2.

供给端:

顺风车主既然能上线接单,那转化成快车、专车司机的机会也更大;

3.

后备军:

顺风车是滴滴司机“可进可退”的弹性缓冲地带,3000万顺风车主是滴滴

大

出行

战略下

的“后备军”。在滴滴专业运力因为需求密度太低而无法覆盖的地区,顺风车有时是唯一的有效供给

;

另一方面,顺风车作为价格最低的一档“兜底”服务,满足了很多价格敏感用户、效率钝感人士的出行需求,尤其是在上下班高峰运力不足、春节跨城专车太贵的情况。

然而,不可否认的是,

顺风车因其共享出行的性质,也是出行市场管理的空白地带。

对于顺风车,国家的《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》仅仅在第三十八条有所涉及:私人小客车合乘,也称为拼车、顺风车,按城市人民政府有关规定执行。

这等于中央将立法权限(和管理义务)下放到了市一级人民政府

。然而,包括郑州市政府在内,

地方政府对于合乘车(顺风车)的法规都处于缺位状态。

而作为平台方的滴滴顺风车,

本身是有一键报警功能的,

但由于

使用一次要花费50元左右,由平台承担

,平时会有一些乘客出于好奇点着玩儿。出于成本考虑,

滴滴便将此功能折叠起来

。

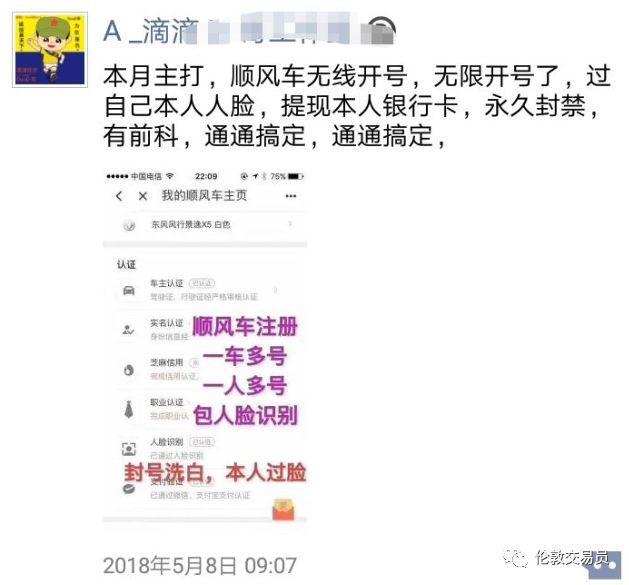

另外,就像上文所说,生活服务平台常常是由供给端带动需求,在保增长的诱惑下,滴滴的审核机制也饱受诟病,

身份审核或形同虚设

:

女性乘客在上了顺风车的时候可能不会想到,

自己低成本出行的背后,无意间牺牲的是自己的隐私,并缺乏平台方与政府方的保护

,成为恶狼眼中“待撩”的羔羊。

滴滴虽然降低了出行的显性成本,但很多

隐性成本都暗中甩给社会和用户。

加拿大一位教授写过

一本书,书名叫《共享经济没有告诉你的事》。

就像

但凡对创投概念冷嘲热讽的都不会畅销一样

,这本把共享经济说得一无是处的书,

在圈内果断

没有

被热炒起来,

要是这书火了,共享经济之前的高估值怎么办?

在这本书里,作者花了相当大的篇幅,写出了一个

共享经济的商业秘密:将成本大幅甩出。

这也不难理解。只需想想'共享单车坟场'、'外卖垃圾围城'、以及近期问题层出不穷的滴滴。

这就是为什么任何一个共享经济平台都不会承认自己是服务提供者,他们总是强调自己

只

是服务提供者和获取者之间的连接者

,因此不需要承担服务责任,甚至是社会责任。

(公司捐点小钱搞慈善不算社会责任,在此指其他传统同行有在承担的社会成本,比如说社保/工险/以及北京出租车公司相应政府号召所做的服务配合)

作为滴滴的先祖,

Uber早些年有相当多的驾乘之间的矛盾,Uber一直试图想扮演类似淘宝的角色:

我不需要为驾驶者承担责任

,虽然我可以协调你们之间的纠纷。因为:

司机不是我的雇员。

Uber

也好、滴滴也好,

始终拒绝承认

,

自己

是一

家

出租车公司

。

这不仅是出于对'想象力'的考虑,也有甩锅的目的。

在这套说辞下

,

共享平台认为自己

可以不用给司机/骑手缴社保、代扣税

。若遇到了投诉,若非出于品牌考虑,共享平台认为自己

可以不用

道歉,

不用

赔偿

。

还好,

在共享经济过度发达的中国,这套’

连接者而不是服务提供者

‘的

强盗逻辑

是

没有市场的

,尤其是在国家

大力强调平台主体责任的当下。

毕竟,

'

哪出事哪负责

'

是政府的问责逻辑

(比如说,同样发生在郑州航空港区的'城管抽梯'事件,城管被判'玩忽职守',但摔死民工的老板依然以涉嫌造成重大责任事故而被刑拘,并判罚40万),'

死哪讹哪'是中国老百姓的群众智慧

。我国

舆论对滴滴

有着明确的要求

:

出了事,

你不能甩锅

。

#注:'死哪讹哪'在此文语境不合适,合适场景主要用于医院中的医闹事件。在此只是想表达人民群众普遍的

出了事就找大平台负责的心态,是有经济学和法理基础的

#

法理层面:共享经济不能再甩锅

在中国,我们会看到官方语境中,

“主体责任”

这四个字被强调得越来越多。

内容平台的主体责任,已经是定了调的议题。

平台有责任防止不合法的内容出现,而不能借口说这是平台接入者

干的

(比如某网民,或第三方内容团队)

,

于是

就

可以不承担责任。

为

互联网平台保驾护航

的

'避风港法则'开始向'红旗法则'迁移

。

这是指:

如果

不法行为可以明显发现

(比如

网友分享了

一部完整的正在院线播放的电影

或

影响社会稳定的不和谐视频

),

平台方理应知道这是

违法

行为,如果任由其发布,平台有责。

无论是在中国还是美国,平台承担更大责任的趋势都是一样的

,无非是手段不同:

中国直接封禁处理,美国多靠天价罚款

(想直观体会的话,可以去看HBO拍的《硅谷》第四季)。

法学界的

红旗法则要求平台承担更多的责任,这句话其实另外一个意思就是:

平台并不是中立的

,你要为你所连接的服务负责。

经济逻辑:平台承担赔偿责任

在我的理解中,

主体责任就是连带责任。

连带责任是写进民事诉讼法的,这是一个很沉重的责任,并不是责任分割。

当张三因为李四

在平台上

侵犯ta的权利,进行索赔——假定100万,且法院支持,平台承担连带责任的意思就是:张三可以自由选择是由李四赔付还是平台赔付。

一般情况下,

张三当然会选择更有实力的机构——也就是平台——进行赔付,道理很简单,更有实力等于更有可执行性。

共享经济将成本大幅甩出的仅仅连接者的角色,在时下的现实中,恐怕已难成立。

而平台如果真需要承担主体责任,这将是压垮共享经济概念的一个紧箍咒。

共享经济的投资人,要小心了。

-End-

感谢留赞^_^

延伸阅读: