面对AI机器人带来的破坏式创新,全球制造业该怎么把握机会,在自动化典范转移的乱局中,占有一席之地?

AI机器人将会如何颠覆制造业?

这篇文章我们将聚焦目前大量运用传统机器手臂及自动化设备,具有自主学习能力而且灵巧的AI机器人,是如何影响制造业流程及整体产业结构?

供应链上的各厂商又该如何应对AI带来的破坏性创新?

「未来已经到来,只是先被一部分人看见。

」— 作家威廉·吉布森

The future is already here — it's just not very evenly distributed. — William Gibson

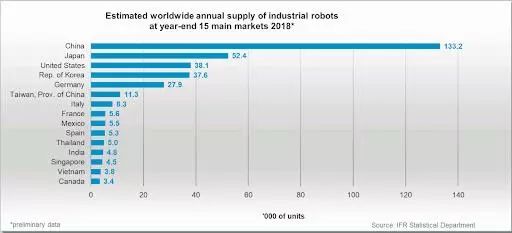

根据国际机器人联合会(IFR)发布的最近报告,全球工业机器手臂的出货量在2018年创下新记录,达到384,000台。

其中中国仍是最大市场(占比35%),

接着是日本,美国,中国台湾地区排名全球第六。

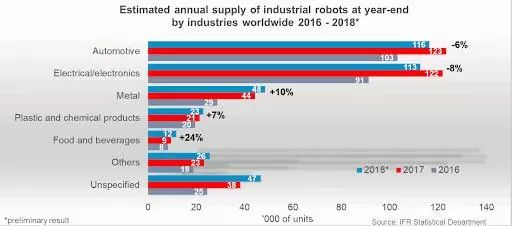

汽车以及电子制造业依然是工业手臂的最大应用市场(占比60%),远远领先其他包含金属,塑胶及食品等产业。

具体原因是由于传统机器人和电脑视觉的限制,目前除汽车业和电子业以外,仓储、农业和其他产业几乎都还没开始使用机械手臂。

而这样的情形将会被AI机器人及深度学习等新技术所改变。

看到这里,你可能会想:

自动化及工业机器手臂在制造业既然已经有几十年的历史,该自动化或可以被自动化的部分应该都已经自动化了,还有什么创新的空间呢?

出乎意料!

就连自动化程度最高的汽车制造业,离所谓的全自动化关灯工厂(lights out factory)也还有很大一段距离。

举例来说,汽车组装的部分大多依然是由人工来完成。

这也是车厂最劳力密集的部分,平均一间汽车工厂里有3分之2的员工都在装配车间。

就连一向追求革新与颠覆,主张追求最高自动化的特斯拉CEO马斯克,都不得不公开承认,特斯拉生产线自动化的进度不如预期。

现今的自动化生产线普遍为大量生产设计,因此能有效降低成本,但也因此缺乏弹性。

面对消费者越来越短的产品生命周期,越来越多的少量多样客制化生产需求,人类往往比机器人更能够应对新的产品线,也不需要花费很多时间去重新编写程序或更改制造工序。

1. 灵巧度与复杂度

尽管科技在快速进步,人类还是比机器人灵巧许多。

在走访电子代工厂商的过程中发现,尽管组装产品(assembly)已经高度自动化,但备料(kitting)的程序还是必须由人来完成。

备料在制造及仓储业都很普遍,是提高生产效率的重要步骤。

指的是把组装产品需要的各个零散部件集合起来,打包并放置在工具包(kit)的过程。

之后机器人再从工具包中拿取各个零件并进行组装作业,这时候因为各个零件都在一个固定的位置和角度,自动化编程相对容易。

相反,备料时必须从杂乱无序的零件盒中识别并拿取零件,零件的位置角度不一,甚至可能重叠或缠绕在一起,这对现有的机器视觉及机器人技术都是一项挑战。

2. 视觉与非视觉性的回馈

另外一方面,很多复杂的装配作业需要靠作业员的经验或「感觉」。

不论是安装汽车座椅或是将零件放入工具包里,这些看似简单的动作,事实上都需要作业员或机器人接收,并根据各种视觉甚至触觉信号,来调整动作的角度及力道。

这些精细的微调使得传统的自动化编程几乎派不上用场,因为每次捡取或放置物品都不完全相同,需要像人一样有从多次的尝试当中,自主学习归纳的能力,而这正是机器学习,特别是深度及强化学习,能够带给机器人的最大改变。

KIT工具包。

AI带给机器手臂最大的改变就是:

以往机械手臂只能重复执行工程师编写的程序,虽然精准度及速度都很高,但却无法应对任何环境或制程改变。

但是现在因为AI,机器可以自主学习更复杂的任务。

具体来说,AI机器人较传统机械手臂在3大方面有重大突破:

1. 视觉(Vision System)

就算是最高端的3D工业相机,仍然无法像人眼一样,既可以精准判断深度距离,又可以识别透明的包装、反射表面、或是可变形物体。

这也是为什么很难找到一款相机,既可以提供准确的深度,又能够识别大多数的包装及物品,然而,这样的情形很快就会被AI改变。

机器视觉在过去几年取得了巨大的进展,几间来自于硅谷及波士顿的新创,包括OSARO和Covariant,利用深度学习(deep learning),语意分割(semantic segmentation),及场景理解(scene understanding)提高了低价相机的深度及影像识别,让制造商不需要使用昂贵的相机,也能得到足够准确的影像信息,成功识别透明或反射物体包装。

深度学习物件识别范例,由左至右分别为Mask-RCNN, Object Modeling, Grasp Point Prediction。

2. 可扩充性(Scalability)

深度学习不需像传统机器视觉一样,需要事先建构每一个物品的3D模型。

只需要输入图片,经过训练,人工神经网络就能自动识别影像中物体。

甚至能使用非监督或自监督学习,降低人工标签数据或特征的需要,让机器更近接近人一样的学习,免去人为干预,让机器人面对新的零件再也不需要工程师重新编写程序。

随着机台运作,收集到的数据越来越多,机器学习模型的准确度也会进一步提升。

目前一般生产线通常有振动台、送料器、输送带等周边设备,确保机器人能够正确拿取需要的部件。

如果机器学习再进一步发展,让机器手臂更加智能,或许有一天这些比机械手臂更昂贵四五倍以上的周边设备将不再被需要。

另一方面,由于深度学习模型一般储存在云端,这也让机器人能够互相学习,共享知识。

举例来说,若有一台机器手臂经过一个晚上的尝试,学会如何组合两个零件,便能够很轻易地将这个新的模型更新到云端,并分享给其他同样也连结到云端的机器手臂。

这不但省去了其他机器的学习时间,也确保了品质的一致性。

3. 智能放置(Intelligent Placement)

一些对我们来说一点也不困难的指令:

请小心轻放,或把物品排列整齐,对机器手臂而言却是巨大的技术挑战。

如何定义「小心轻放」?

是在物体碰触到桌面的瞬间停止施力?

还是在移动到距离桌面6公分处放手让物体自然落下?

或是越靠近桌面就越降低速度?

这些不同的定义又会怎麽样影响物品放置的速度和精确度?

至于将物品「排列整齐」就更困难了,先不论每个人对整齐的定义都有所不同,为了能将物品精准地放置在想要的位置和角度,我们首先必须要先从正确的位置拿取物品:

机械手臂依然不如人手灵巧,且目前一般机器手臂大多使用吸盘或是夹子,要做到人类关节及手指的灵活度,还有一大段距离。

其次我们要能即时判断夹取物体的角度位置及形状大小,以下图的杯子为例,需要知道杯口朝上或朝下,要侧放或直放,也要知道放置的地方有没有其他物品或障碍物,才能判断将杯子放在哪裡才能最节省空间。

我们因为从出生开始就在学习各种取放物品的任务,这些复杂的作业几乎不加思索就可以完成,但机器并没有这样的经验,必须重新学习。

AI机器手臂。

经由AI,机器手臂可以更精准地判断深度,还可以通过训练,学习判断及做到杯子朝上,朝下等不同状态。

也可以利用对象建模(Object Modeling),或是体素化(Voxelization),来预测及重建3D物体,让机器可以更准确掌握实际物品的大小和形状,进一步将物品放到该放的位置。

现在我们知道AI可以让机器做到许多以往做不到的事,但这对制造业现行的产业结构又会有什么影响?

谁能够把握住新科技典范转移技术带来的机会?

哪些公司又会面临前所未有的挑战?

AI机器人带来的破坏式创新(Disruptive Innovation)

破坏式创新由哈佛商学院教授克莱顿·克里斯滕森(Clayton Christensen)在其著作《创新的两难》(Innovator's Dilemma)当中提出。

理论的中心思想是:

产业中的既有业者一般会为了服务现有客户(通常也是利润最高的客群),而选择专注于「持续式创新」,改善现有的产品及服务。

此时,一些资源较少的小公司把握机会,瞄准被忽略的市场需求,而取得进入市场的立足点。

破坏式创新又分为以下两种:

(1)低阶市场创新

一般大家较为熟悉的是「低阶市场创新」,数字照相技术就是一例。

早期的数字相机不仅分辨率不佳,而且还有快门延迟很长的问题,但随着数字照相品质及分辨率逐渐进步,数字相机逐渐从低阶市场晋升为主流。

讽刺的是,柯达虽然研发出数字相机,但却因为无法放弃当时该公司占据全球3分之2的胶片市场,而最终被新技术淘汰。

这正是所谓的「创新的两难」,既有业者虽然看到新科技的威胁,但却因为现有公司结构,策略等种种原因无法及时应对。

(2)新市场创新

「新市场创新」则是指新进公司瞄准既有公司尚未服务到的「新市场」进行创新。

例如,电话刚推出的时候只能被用来做短距离的本地沟通,因此电报产业当时的领先者Western Union拒绝购买发明家贝尔的专利,因为该公司最赚钱的是长途电报市场,当时甚至不认为短途沟通会是一个市场,更不用说预见后来人人都用电话沟通的情景了。

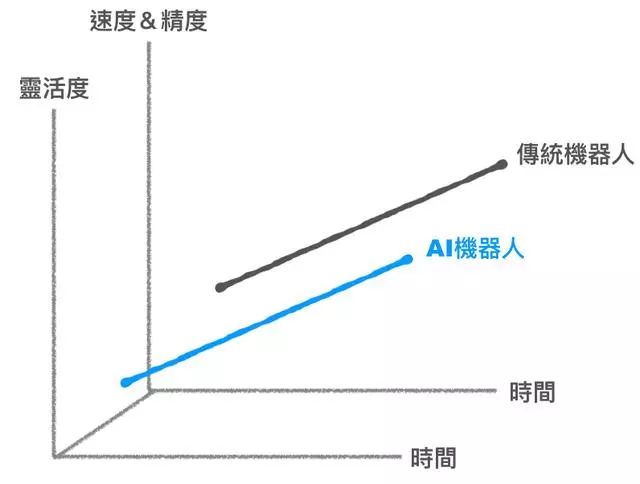

而AI机器人带来的,正是「新市场的破坏式创新」!

传统机器人与AI机器人的创新策略比较。

目前汽车及电子制造业占工业机器手臂出货量的60%,这也导致市场领先者发那科(FANUC)、ABB、KUKA、安川(YASKAWA)专注于「持续式创新」:

做他们最擅长,客户也最需要的,进一步提高速度及精度。

这也使得其他诸如仓储业、食品制造业,或制造业中的「备料程序」成为被忽略新市场。

这些客户并不需要这么高速度,高精度的作业,但需要机器手臂更灵活,更能弹性自主学习识别及处理不同的零件或是工作。

新创AI机器人公司看到这样未被满足的需求,开始将人工智能应用在机器人上,使得机器手臂可以被用在备料,包装,仓储等新市场。

他们使用较低阶的相机搭配机器学习模型,让以往只能由人工作业的备料,货物分拣等程序自动化,让机器手臂可以被运用在更多不同的地方,甚至整个产业。

有趣的是,这些新创公司一般不自行生产机器手臂,而是专注于开发机器学习模型、机器视学及控制软件,在硬件方面则选择跟既有机器手臂厂商合作。

因此,你可能会想,就算这些机器手臂公司不追求AI创新,他们也不会被时代淘汰,因为自动化还是需要硬件的供应。

但是,这样想忽略了几件事:

首先,有些机器手臂公司已经先嗅到了商机,并开始一边与这些新创公司合作,一边建立自己的AI团队。