如果要细述当代欧陆剧场的发展脉络,有一群比利时艺术家是无法忽视的。他们是扬·法布尔

Jan Fabre

、杨·洛华兹

Jan Lauwers

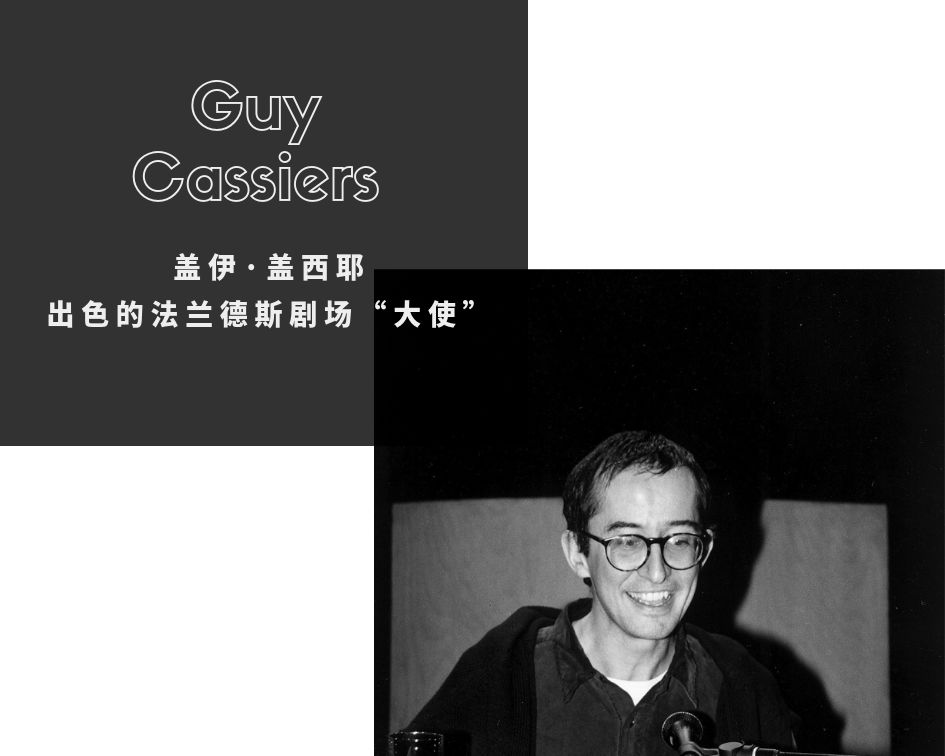

、盖伊·盖西耶

Guy Cassiers

、伊沃·凡·霍夫

Ivo van Hove

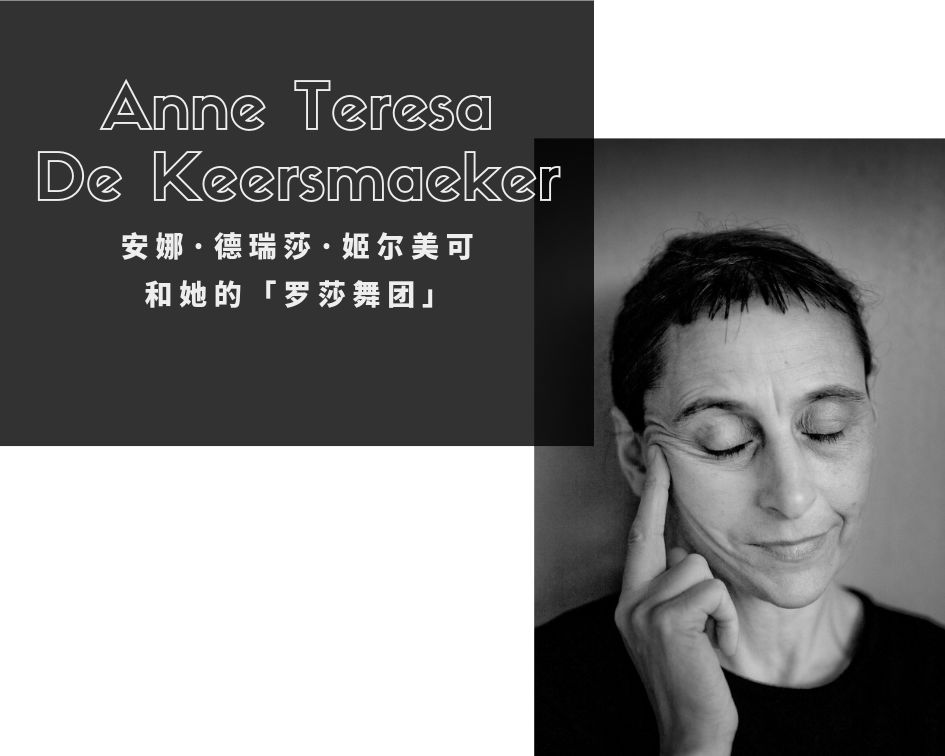

、安娜·德瑞莎·姬尔美可

Anne Teresa De Keersmaeker

、温·凡德吉帕斯

Wim Vandekeybus

和亚兰·布拉德勒

Alain Platel

。

伊沃·凡·霍夫 Ivo van Hove

如今,我们经常能在世界各大艺术节和主题节展中看到他们的身影。这批“呼风唤雨”的成熟剧场人,是当年法兰德斯戏剧和表演艺术领域的“弄潮儿”。他们在创作中坚持的创新与折衷主义

eclecticism

,多年之后依旧在鼓励和影响着新一代的年轻艺术家。

安娜·德瑞莎·姬尔美可

Anne Teresa De Keersmaeker

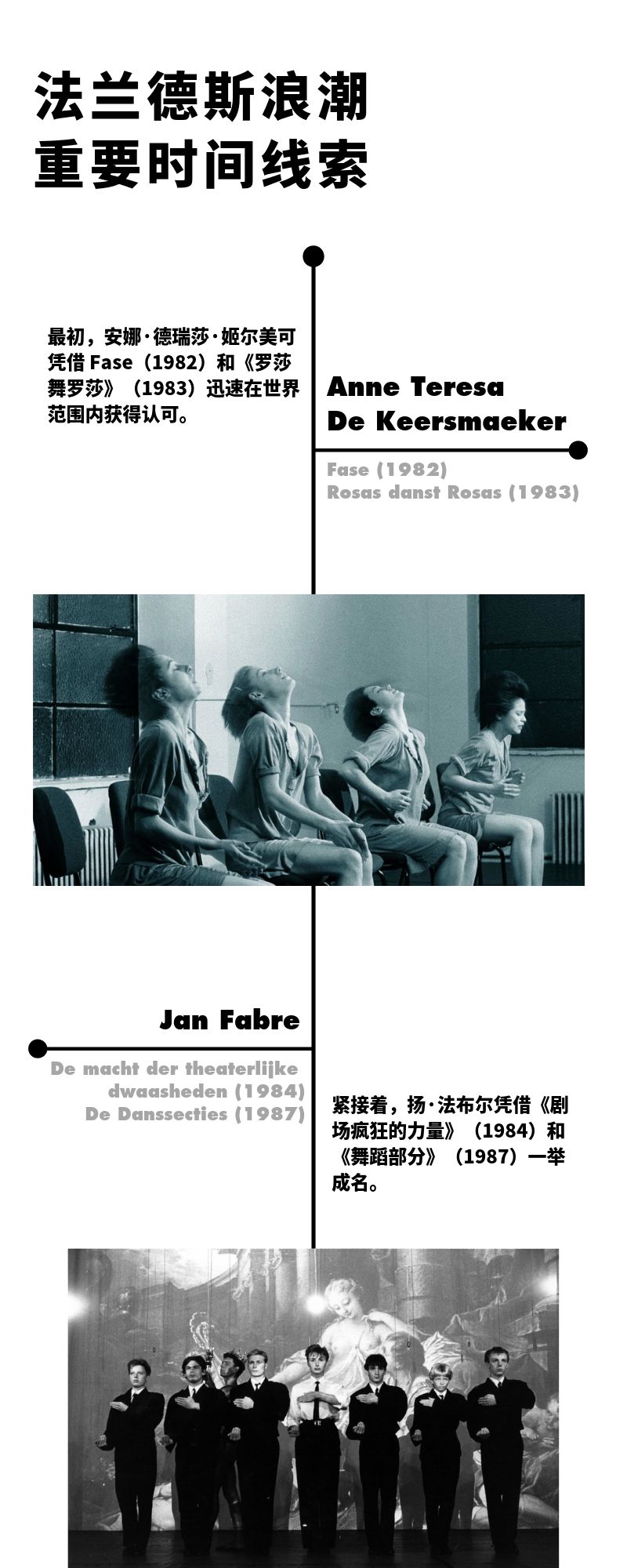

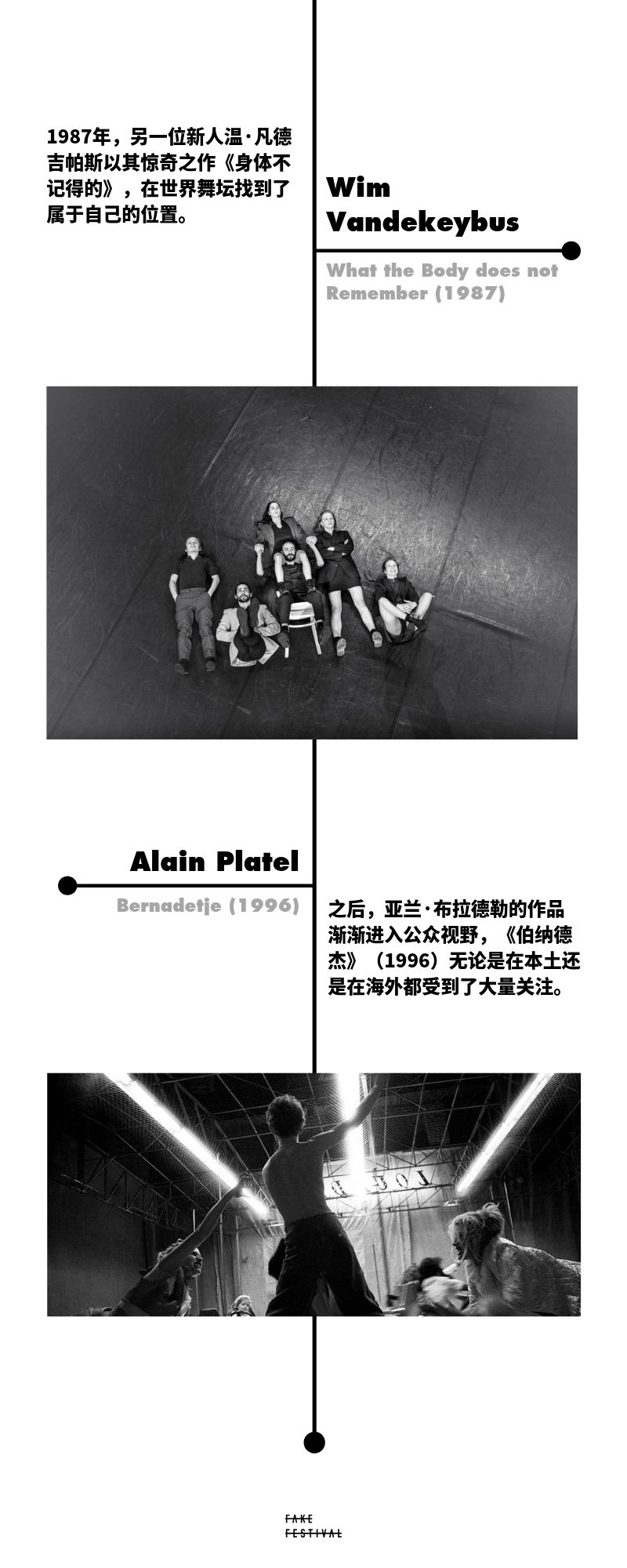

20世纪80年代,“法兰德斯浪潮”逐渐开始形成气候。当年的学者,创造了专门的术语来描述这群前卫激进的比利时编舞和剧场创作者的作品。在学者和媒体眼中,他们动摇并挣脱了僵化的地方传统,不仅改变了法兰德斯艺术的面貌,更是将影响力辐射到了全世界。

“法兰德斯浪潮”的兴起,离不开一位法国人。上世纪60年代,比利时政府基于公众对参与1958年布鲁塞尔世博会演出团体的评价,推出了一项大胆的变革。时任布鲁塞尔皇家铸币局剧院总监向当时颇有争议的法国舞蹈家莫里斯·贝嘉

Maurice Béjart

发出邀约,请他在布鲁塞尔成立新舞团。1961年,二十世纪芭蕾舞团

Ballet du XXe Siècle / Ballet of the Twentieth Century

应运而生。

贝嘉将家乡马赛文化中推崇的折衷主义,以及从他哲学家父亲那里继承的好奇心与求知欲带到了布鲁塞尔。他通过探寻能够表达时代精神的创作,把舞蹈从固步自封的传统中解放了出来。贝嘉的作品擅长将文学、音乐和舞美结合,在跨界方面很有心得。同时,他也对戏剧和表演艺术行业的全球化有着诸多洞察。

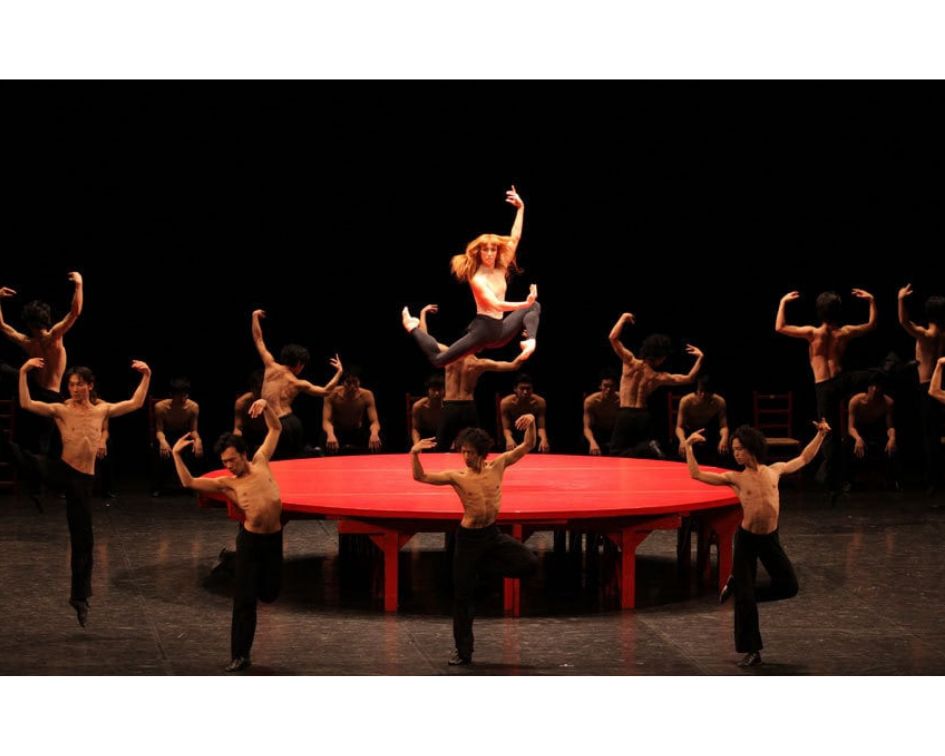

莫里斯·贝嘉代表作 Boléro

Sylvie Guillem 版

浪潮一旦被掀起,就很难再中断。20世纪70年代,比利时法兰德斯许多打算未来从事戏剧创作的学生放弃进入传统戏剧学院,转而选择到美术院校学习深造。同期,扬·法布尔

Jan Fabre

、杨·洛华兹

Jan Lauwers

和盖伊·盖西耶

Guy Cassiers

等青年导演在主流演出空间之外(比如街道和小剧场)完成了他们的首部作品。他们将文本与肢体语言结合,在不寻常的场地中为观众制造着强烈的视觉冲击。与此同时,乔斯·德·波夫

Josse de Pauw

也将贾克·乐寇

Jacques Lecoq

以肢体训练为切入点,配合即兴练习和集体创作的方法介绍到了法兰德斯。

在20世纪80年代,法兰德斯的剧院是艺术新人与传统秩序的激烈抗争之地。当年争论的焦点主要集中在财政支持的多寡上。尽管 “法兰德斯浪潮” 发展迅猛并在国际范围内取得了一定的认可,但它的推动者们却只能得到很少的补贴,所以向国外寻求急需的辅助资金成了每个年轻艺术家的“必修课”。于是,来自法国、荷兰和德国的合作出品机构也顺理成章地在“法兰德斯浪潮”中扮演了至关重要的角色。

当时,舞蹈在布鲁塞尔非常流行,老牌的剧场在资金完备的情况下也愿意为演出提供必要的空间。而法兰德斯地区遍布的小剧场,则确保了初出茅庐的戏剧创作者们能够拥有早期作品必需的场地和观众群体。当然,飞速增加的艺术节与艺术家群体也促进了跨界新作的诞生。

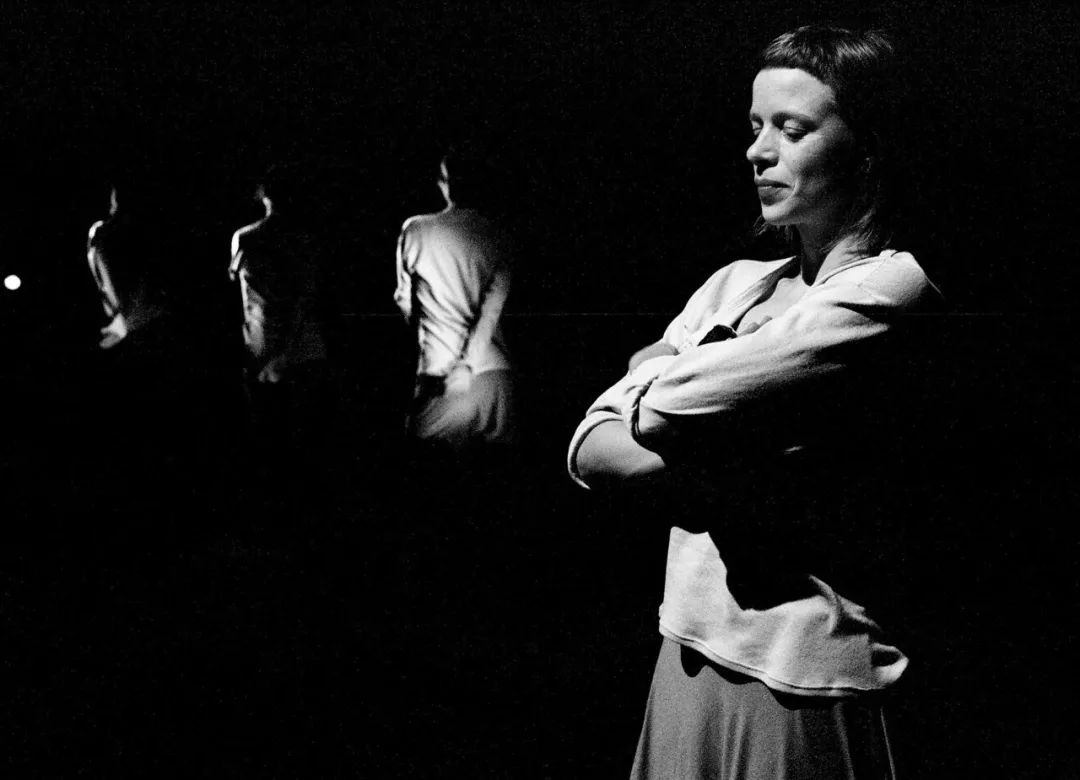

安娜·德瑞莎·姬尔美可作品 Once

在这一时期,年轻的舞蹈家受到来自德国新表现主义(通常以皮娜·鲍什为参照)、美国后现代舞蹈和日本舞踏的影响,纷纷成立了自己的舞团,安娜·德瑞莎·姬尔美可的罗莎舞团就是其中的佼佼者。

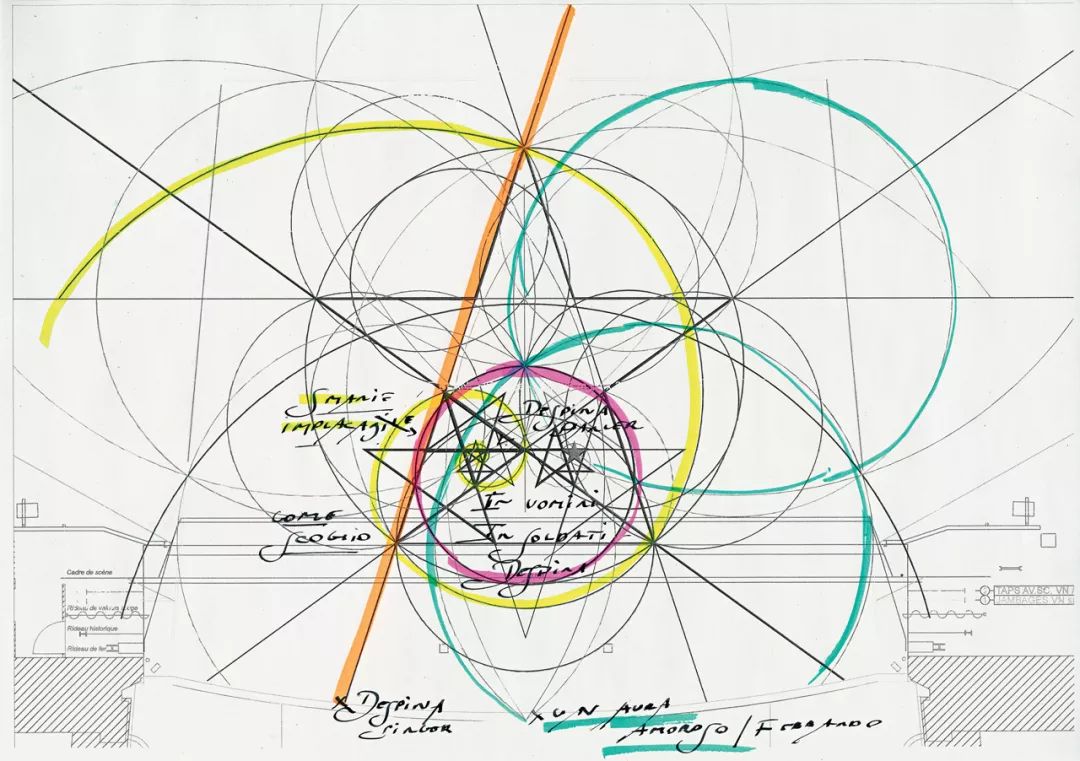

对极简主义痴迷的姬尔美可,毕业于莫里斯·贝嘉于布鲁塞尔创立的掌印舞蹈学校。她的罗莎舞团

Rosas

,名字灵感来源于玫瑰花的雌蕊花瓣结构。这个名字,同时也与哥特建筑外观中出现的玫瑰花饰,以及格特鲁德·斯坦的诗句“玫瑰就是玫瑰就是玫瑰就是玫瑰”有着隐秘的关联。更直白地讲,姬尔美可的编舞理念或许与玫瑰自身的独特结构有关,正如她自己所言:“在我内心深处,有着一种对自然结构和形态变化的迷恋,可能这其中最让我惊叹的便是螺旋结构了。”

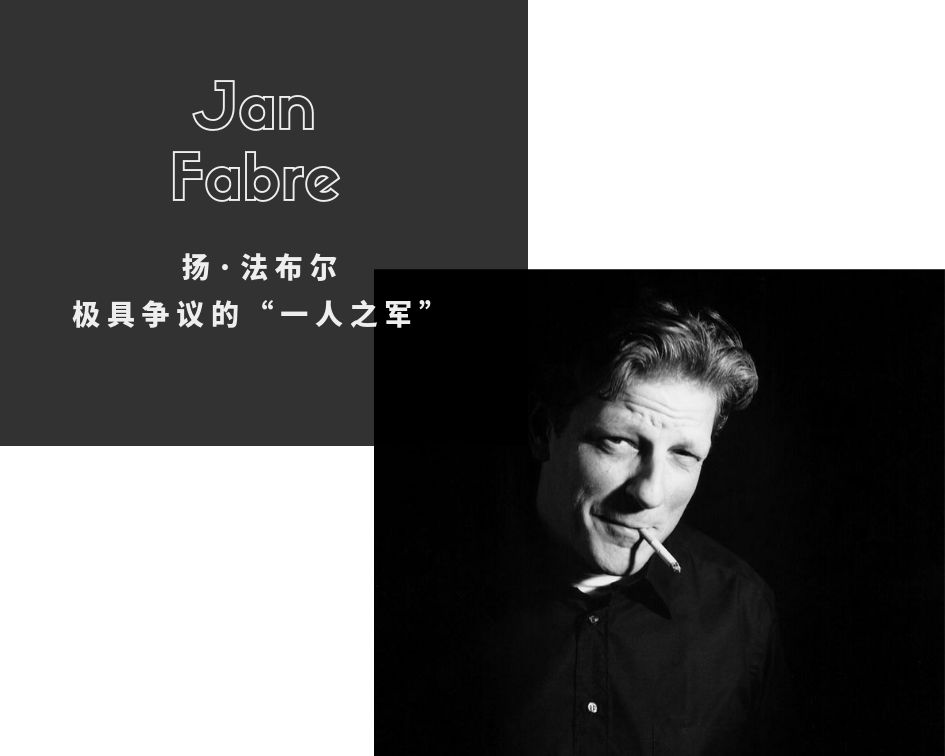

毫无疑问,扬·法布尔是“法兰德斯浪潮”中极具争议的人物。说他是跨领域创作者未免有点过于轻描淡写。他在创作中用表演艺术的基本规则,挑战视觉艺术流派的基本规则,为行业带来了全新的面貌。回望至今为止的职业生涯,法布尔的装置、戏剧与舞蹈作品曾高调在各大国际艺术节中亮相。他也是少数能够在卢浮宫、卡塞尔文献展、阿维尼翁艺术节以及威尼斯双年展之间自由来去的当代剧场艺术家。

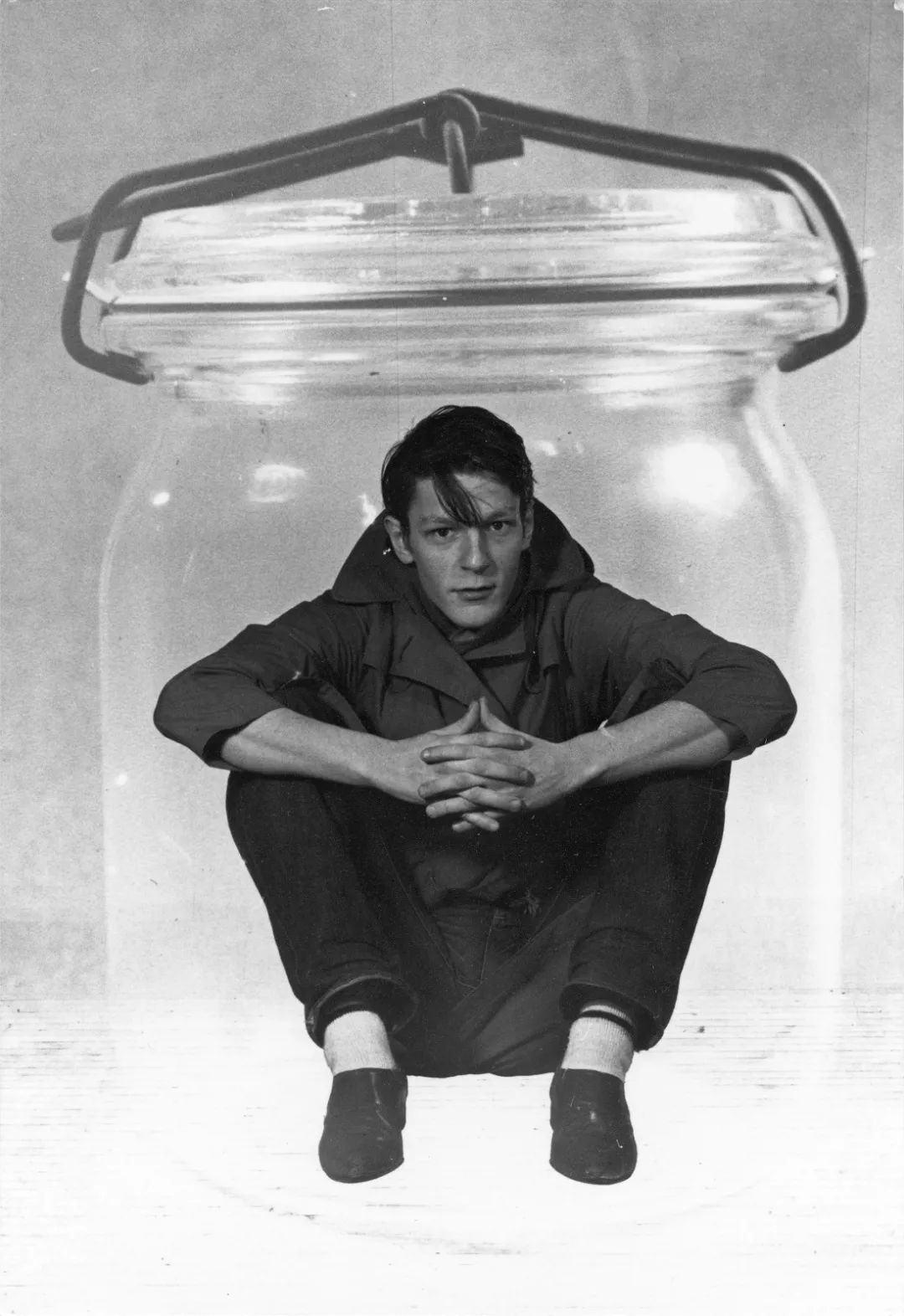

年轻的扬·法布尔

人们对法布尔的作品有着两极化的评价。他的作品是对再现式剧场的激进反叛。这种非叙事性表演融合了肢体、文本和极具视觉冲击力的舞美,融合了前卫剧场的传统和写实主义的幻觉。最近,这位人称“顽童”的艺术家因 #MeToo 惹了一身麻烦。

然而,不得不承认的是,法布尔的作品可以在激怒观众的同时,又让他们被深深吸引。尽管极端的裸露会令人不适,但是,法布尔在探索身体的脆弱性和自制力上作出的努力,是有目共睹的。他的舞蹈作品呈现了理想化的、文明的、受控的身体和不稳定的、不受约束的、被欲望所控制的身体之间,那股时刻在斡旋着的力量。

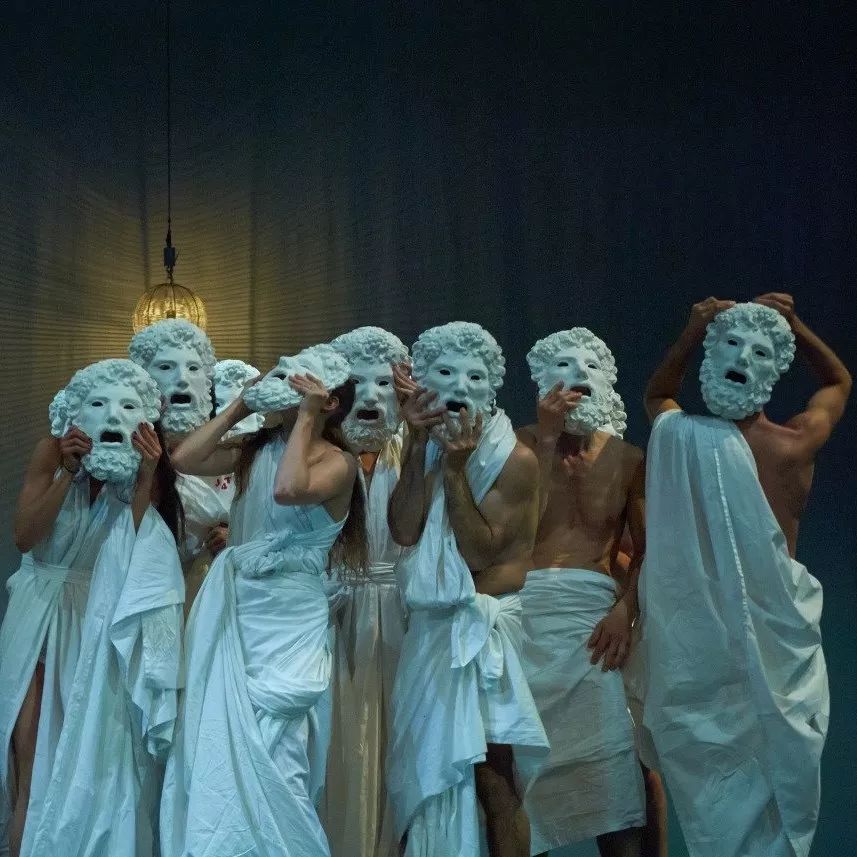

杨·洛华兹同样也被视为“法兰德斯浪潮”的开拓者之一。对集体创作非常热衷的他,走的路跟扬·法布尔截然不同。他的作品主题跨度很大,从街头政治戏剧到莎剧改编无所不包。

Sad Face/Happy Face 剧照(下同)

跟许多同辈创作者一样,洛华兹同样也涉足众多领域,表演、编舞、写作、电影和装置艺术,他都尝试过。杨·洛华兹的追随者剧团

Epigonontheater

(后来更名为尼德剧团

Needcompany

),是欧陆实验剧团中,特立独行的存在。剧团成员,特别是艾伦·格雷丝·巴金和薇薇安·德·莫恩科,近年来创作了功能多样的独立作品。他们备受赞誉的三部曲《愁容/欢颜》

Sad Face/Happy Face

曾于2009年轰动阿维尼翁艺术节。

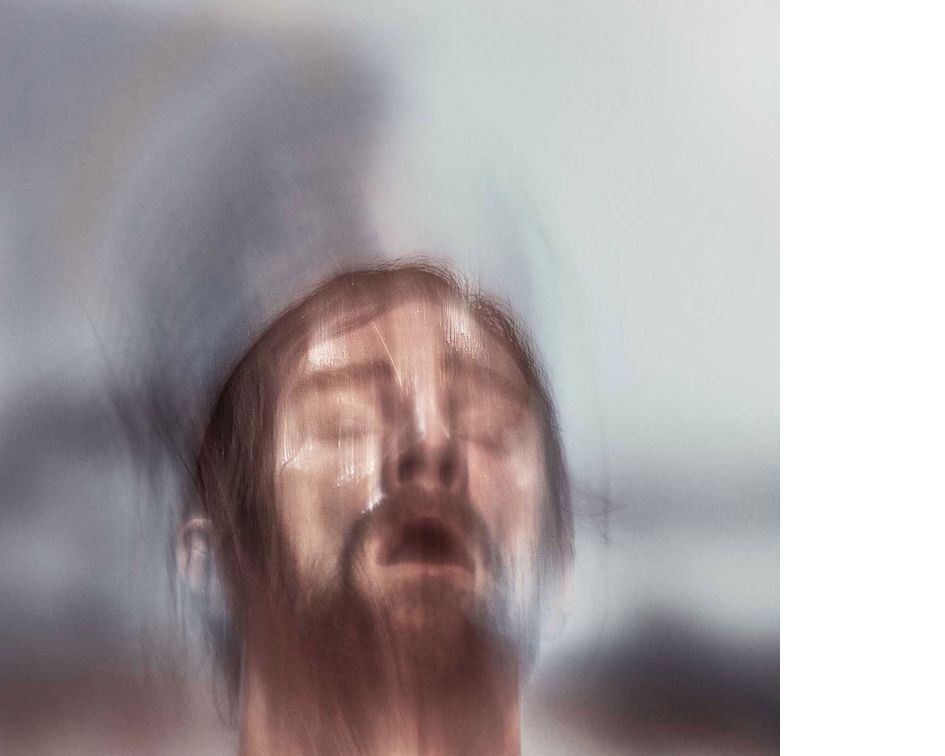

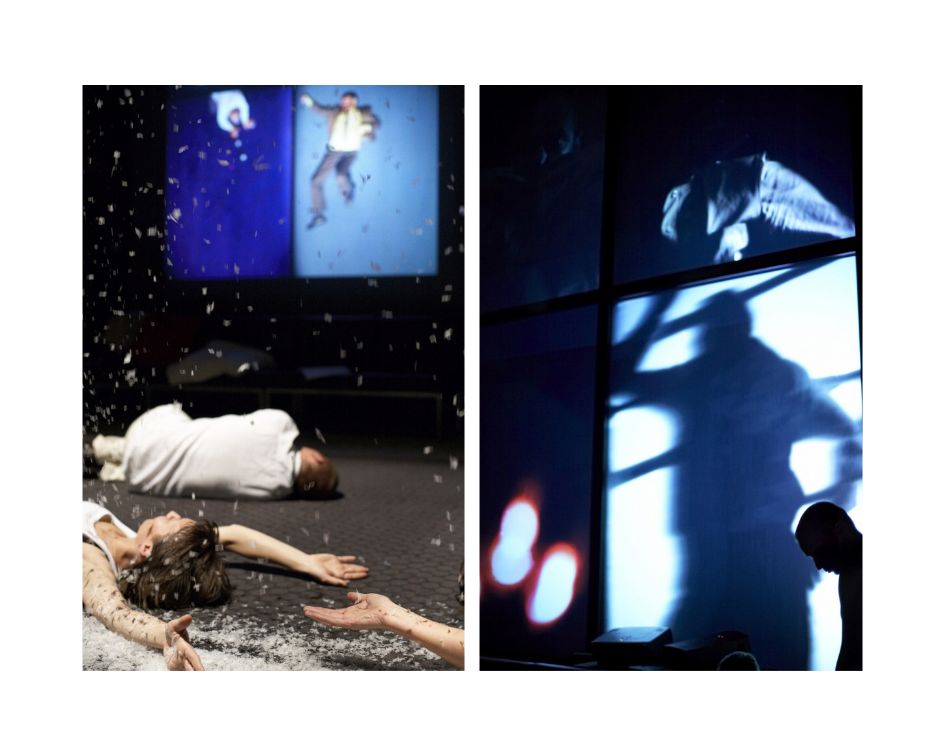

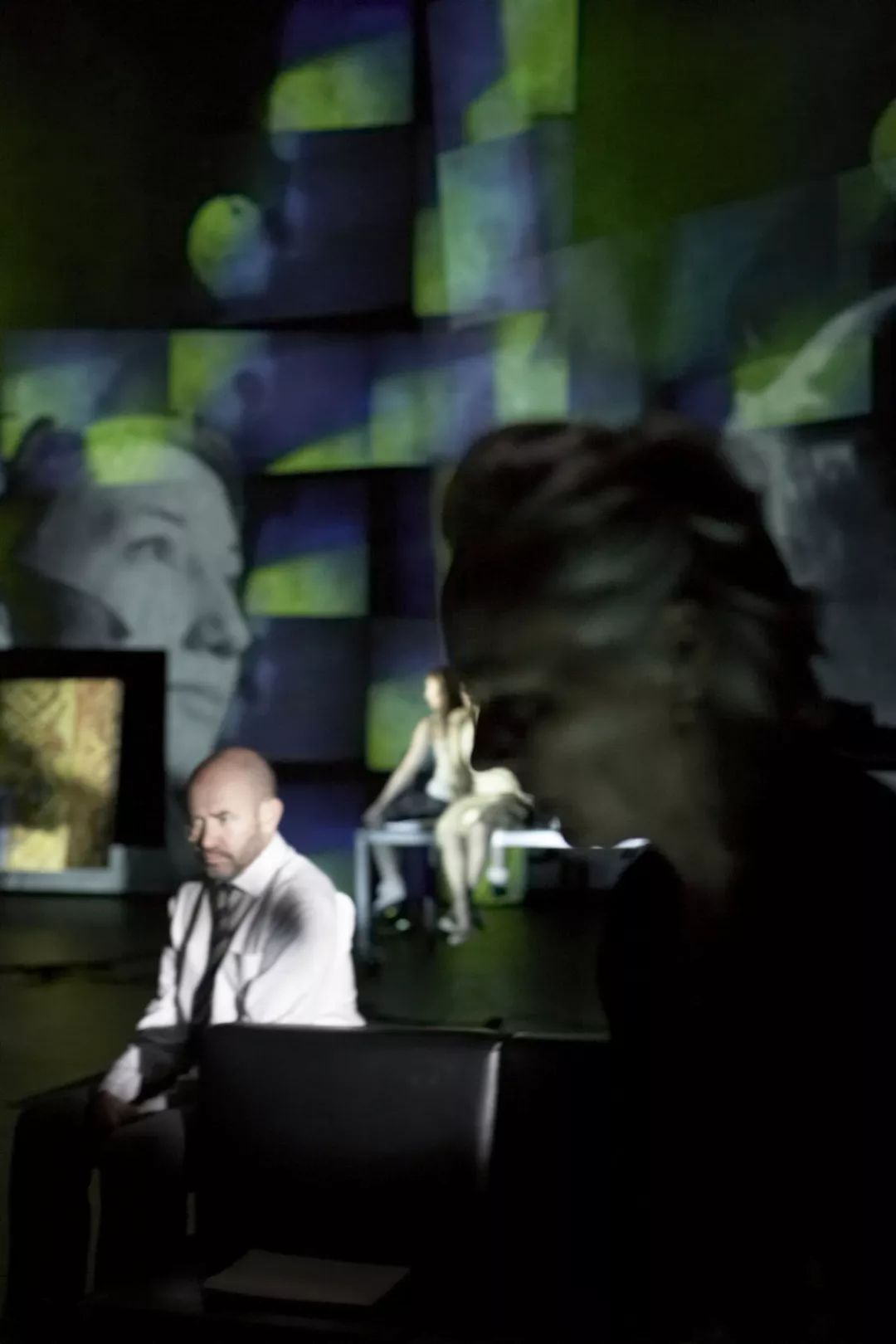

在盖伊·盖西耶的代表作之一《永远的梅菲斯特》中,主角海因里希·希姆莱发表了一篇演说,他对着麦克风吐沫横飞。在身后的巨大屏幕上,他的脸被沃霍尔式地投影出来——先是一张脸,然后是两张,四张,图像迅速复制叠加。这个恶毒的独裁者的形象疯狂繁殖,观众开始感到不安,仿佛剧场、社会和整个世界会在顷刻之间不费吹灰之力压垮他们。与此同时,随着刺耳的嗡嗡声越来越强,演员的尖叫声也越来越大......

《永远的梅菲斯特》剧照,下同

盖西耶毕业于安特卫普艺术学院。他擅长将导演和视觉技术巧妙地结合,给观众带来强烈的感官体验。最为一个文学爱好者,他的舞台改编剧目包括《广岛之恋》、《安娜·卡列尼娜》和普鲁斯特的循环文本等等。

盖西耶是“法兰德斯浪潮”中承上启下式的人物。1999年,盖西耶被任命为鹿特丹 Ro剧场

Ro Theatre

的艺术总监。2006年,他以东尼浩斯剧院

Toneelhuis

艺术总监的身份回到家乡安特卫普。上任之后,他邀请了包括西迪·拉比·彻卡欧

Sidi Larbi Cherkaoui

、韦恩·特劳布

Wayn Traub

、本雅明·韦尔东克

Benjamin Verdonck

在内的六位中青年辈表演艺术家与他一起组成核心创作团队,进行了一系列先锋多元的实验。

成名于“法兰德斯浪潮”之下的伊沃·凡·霍夫,后来因职业发展需要出走到了阿姆斯特丹。关于他的故事,三言两语无法概括。有时间的话假艺术节组委会将再次细说从头。想要了解伊沃·凡·霍夫的朋友们可以点击图片,直达往期推送。

如果不是凭借“法兰德斯浪潮”的热度,扬·法布尔、亚兰·布拉德勒和温·凡德吉帕斯等艺术家也许永远无法被比利时的主流剧场接纳。因为没有接受过舞蹈、表演、导演或编舞方面的专业训练,这些创作者刚起步时常常因业余而备受指责。

温·凡德吉帕斯在编舞中擅长将身体已经在稳定的日常活动中遗忘的动物本能,转化为充满冒险的表演。在他的作品中,舞者总是将自己推到危险的边缘;当想象力得到解放,团队中的信任得到重建时,那些对身体的威胁也就不存在了。凡德吉帕斯的作品充满张力,这与表演者杂技般的精湛技艺和惊人的身体能量,有着密切的联系。

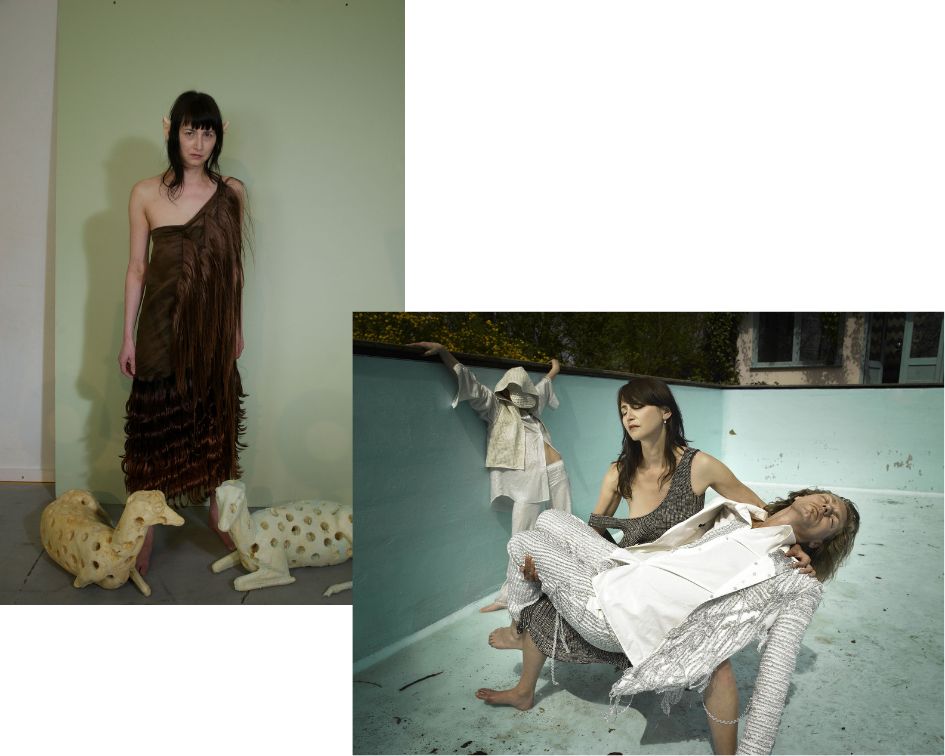

Her Body Doesn't Fit Her Soul

“法兰德斯浪潮”的成功离不开人才和比利时优渥的视觉艺术文化土壤。但另一方面来看,它的发展也要归功于法兰德斯创作者们对新形式的演出制作与管理方式的探索。

《圣殇》剧照