宋卫民(吉林集林),吉林人,集吉林币。

涉泉三十载,徒沾两脚泥。所汲无长物,痴心仍未遗。出生至今,尚未发现有比收藏更具趣味的事情。因而,旁无他骛。

工作之余,擎币在手,一切烦杂便烟消云散。虽置身闹世,却如入桃庵,堪为苦旅之中的精神家园。

一文不名花落去

百年清簪踱步来

先说几句

我所记,皆史实。因而不会有太多离奇。为何成文?因爱吉林币,想为她作点传记。一悦自己,再悦同趣。

所涉故事,亲身所历;所及人物,均为知己。所以,无所顾忌,依实着笔。

此篇,为我友贝勒往事。贝勒者,现任政要也,同时,亦是藏界俊逸。网名非随心所欲,实为满清旗人后裔。

终恐生非,迟未就叙。现,言路渐宽,似无忤逆,才敢旧事重提。牵扯现实大佬,还望万勿讳忌。

南马路邮市

80年代末到90年代初期,吉林市内有三处相对集中的露天古玩市场。一是解放路,规模最大,品种最杂;二是文庙,以古籍旧书票券类纸质品为主;三是南马路,相对萧条,仅余几个散摊老守田园。

三个市场三点一线,承载着我大部分的少年玩乐时光。特别是假期,我几乎整日泡在市场里。那时我家住珲春街紧东端,每天吃完早饭,一路西行到解放路,挨摊转完就几近中午,摊主各自牙祭,我便开步向南马路跋涉,赶到时正好餐毕。南马路摊少,转不多时再沿路上行至文庙,直靠到收摊散市,饥肠辘辘地独自往家捱。

天天泡摊,却很少买货,只因兜里没钱家境不济,偶尔的出手还是积攒多顿的午饭费。这样的过程收获虽少,但阅历日增。几乎每个摊主的秉性脾气全被我摸得熟透,他们的卖货伎俩和收货手段也都了解的门儿清。谁是正儿八经跑乡铲地皮的,谁是靠行内串货打快拳的,谁是坑绷拐骗专玩大假货的,谁是挖坟盗墓赚死人钱的,心知肚明。见识过收到名珍大器强压激动的,目睹过走眼挨炸故作镇静的。哪摊出了原坑钱儿,哪摊倒来高仿币。谁把原来的老婆蹬了,谁又泡上新的小蜜……摊子上的风吹草动、大事小情尽在掌握之中。

珲春街头紧邻望云山,望云山连着炮台山,是圈在市内的唯一一座野山。站在我家阳台,正与大山相望。这里也是小伙伴们登高玩乐的好去处。

炮台山上,遗有清代城防工事,山腰贯穿一条弹药洞,南入北出,人迹罕至。小伙伴们常撕了楼下仓房上的油毡纸,烟熏火燎地钻洞探险。出了洞北口,山阴之地峰险林密,散布着很多古冢老坟。一块一人多高镌满文字的石碑横躺在山坳,给这里又增添了些许古意。

整个山的北坡尽处,是垂直陡立的绝壁,望下心悬胆颤。此处虽四周围城,但却与世隔绝。想上这,必然要穿过漆黑恐怖的山洞,除了我们这帮不知天高地厚的小崽子,正常人是不会轻易涉足的。每次探洞至此,常发现有新掘开的墓葬,骷髅骨架乱抛在外。小伙伴们虽咋唬着相互壮胆儿,但却不敢真正靠近。

慢慢地,我发现了一个规律,但凡山上“闹鬼儿”,摊上必出新货。终于经不住好奇心的诱惑,在又一次发现皮肉皆无的“鬼头”后,我们挓着胆子慢慢靠近土堆。

所见跟想象中的恐怖场景完全两样。既没有瘆人的大红棺材,也没有蒙尸的白布单子。墓穴正正方方、宽敞亮堂。确切地说,更像是一间地下室。戒心打开,童心大悦。我们决定下去一探究竟。墓室一人来高,正可站直身体。四壁用青砖垒砌,白灰勾缝,精细程度如古宅外墙。两端留有门郭。墓顶用石板覆盖,与地齐平,上拢土包。掘墓者看来谙通此道,所挖开口直对门楣。墓室骨殖已被甩出墓外,墓道正中央仅余两堆棕红色的松土,一堆粗糙,一堆极细,明显是过过筛子。

我心中有数,这肯定是筛出宝了。赶到市场,果不其然,那厮摊前围了一圈人,正撅腰窊腚地翻抢着一大堆新坑古钱。我挤进去一看,钱文字口间棕土赫然,摊布上已散落了厚厚一层。俯拾一枚细瞅,那土质松软细腻,间杂着丝丝缕缕的纤维状物质,与墓室中筛土无异。常听人讲,老墓葬多用古钱铺棺材底,尸体化作尘土后,在钱币上形成这种腐肉体液混合的棕红色特殊包浆,不易生锈,十分靓丽。一群人忘情地挑着版别,不时用手抹去污垢,再掏出烟来,伸进嘴里,灰尘暴土地吸入肺内。

1995年,贯穿吉林市的解放大路全线拓建。随着道两旁立物夷为平地,这条当时最大的古玩街不复存在。浩浩荡荡的地摊大军东迁至南马路邮市。冷清的南马路立时热闹非凡。

转年,适逢全国邮市高潮,邮局门前人满为患。对过的人行甬道也聚满摊贩。窥见商机的南马路邮局腾出一楼出租给大户。对面学校也逢时就势,斯文下海,辟出二层小楼的校产供邮友交流。屋里屋外人头攒动,楼上楼下一片繁华。南马路邮市一度成为全市及下级城市的藏品集散中心。此段故事就发生在彼时的这里。

一截残簪

1995年的一个周末下午,泉友贝勒在南马路邮市交流完藏品,准备坐最后一趟火车返蛟。临行前,信步逛了下杂项柜台。一枚残缺的银簪引起了他的注意。这种簪子在东北称作“扁方”,是满清妇女梳旗头“大拉翅”或“两把头”时插发用的。呈扁平长方形。簪头卷曲作管状。另一端幔圆。属于地方特产。寻常屡见不鲜。何以会对一截残簪感兴趣?

从老板手中接过扁方,贝勒仔细迎光端详。只见这截普通的残簪上,竟然冲压了两正两反四枚吉林机制一文图案!

贝勒满姓尼玛察氏,祖上是宁古塔将军属下佐领,后随从戍边移防到解禁的额穆索罗地方,也就是现在的蛟河。因而,他对先辈行用过的清钱情有独钟。当时,在资料信息及其匮乏的情况下,已搜集区分出六种以上的吉林机制一文,对此兴趣正浓。版别、形制研究的也较透彻。

他反复审视着,钱文与行用钱一致,压力足劲道够,双模对应规整,簪体因冲压延展变形,符合机制规律,磨损自然,包浆老道,傻开门的东西。只是在顶端被剁掉一截,留下齐刷刷的断痕。按照长度推算,切下去的应该有一枚钱的距离。加上残存的四枚,完整的簪子一共当有五枚一文,与簪尾的蝙蝠图案构成“五福临门”寓意。问及老板,答称收来就这样,未动过手。

这绝对是原模打造的币型,为何会落在簪子上?贝勒快速思考着种种可能性。是造币工匠的戏作?说不通。

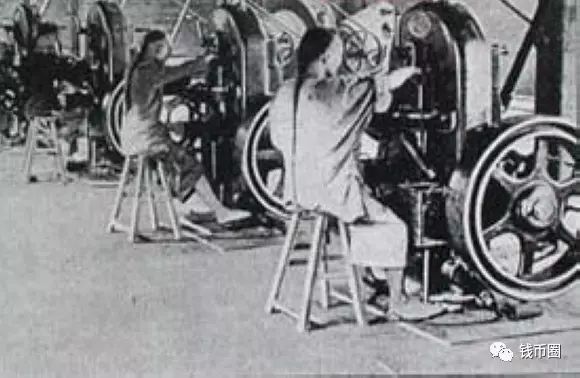

史料记载,工人出入造币厂是有严格搜身查验制度的,甚至出现过光身更衣的场景。况且律立严谨、法度森明。谁会冒着重典之罪游戏人生?是今人臆造?也不会。以现时的造假水平和工艺设备,高仿到如此程度,不出批量就得赔死。是模具流落民间了?可排除。即便是上下模同时流入一人手中,百十年来不可能只砸这一个。而且一般的冲压机达不到这种效果。是造币厂的偶然副业?这个恐怕是最能说服自己的理由。也是最有可能真实存在的可能性。也许就在某个时段,造币厂为了创收,临时加工了一批金属首饰,图案因陋就简,就采用现成的币模打制,既节约成本,又迎合受众。如此说来,这枚残簪的价值就不可估量了。

解释通了,购买的欲望就强了。一问价,老板开口一千,分毫不让。一千在当时是个什么概念呢?一个普通公职人员的工资一月一百多块钱。这就相当于一年的工资。有朋友说了,那算啥。

是啊,现在的一年工资屁都不当,可那时的一年工资够全家老小活命365天。做个参照就容易理解了:那时一年工资可以挑着品相买到5块吉林大元;50个吉林铜板;100枚吉林机制一文。商议无果,一来兜里资金不足,二来急着赶车,只能暂且搁置,另做打算了。此一去,竟留诸多遗憾。

北京奇遇

回到蛟河后,一周工作缠身。本想周末再去吉林,无论如何把那枚簪子买下。结果,临时接到进京出差任务。

一路上,贝勒反复在脑海中回忆着那四枚一文的模样。甚至为她勾勒了一幅浪漫凄婉的画面:“江湾一户农家里,下工回家的丈夫拉过忙碌的妻子“看,我给你买了什么?”“呀!银簪”妻子高兴地捧在手心上,眼中又闪现出少女时代的波光和热烈。转而一丝愁云复锁住刚刚舒展的眉头“别乱花钱了。

爹妈身体不好,娃儿也渐渐大了,以后用钱的地方还多着呢。买这干啥,我也捞不着戴。”望着妻子依然俊俏却早经风霜的脸,丈夫内心充满歉疚。

想当年,妻子可是十里八村的一枝花。多少富家子弟、达官显贵保媒说合,都被她拒之门外,执意下嫁给了自己这穷小子。过门以来,孝顺公婆,相夫教子,勤俭持家,却始终摆脱不了这贫穷窘困的现实状态。如今,一叶廉价的素簪,对于美丽如画的女人却成了奢侈品。

哪个女人不爱美?哪个男人不想撑起家?可这潦倒的社会还有穷人的活路吗?钱、钱、钱!自己每天在机器局挥汗如雨,造币无数,却挣不足属于自己应得的一文钱。突然,他的思绪停顿下来,愤懑、悲怆的情绪促使他萌生了一种反抗冲动。对!我要打破这苍白簪面,我要给她绝无仅有的图画!只属于她。丈夫决定要为妻子冒一回险。他觉得,只有这样疯狂的举动才能诠释对爱的表达。

第二日上工,丈夫避着妻子将素簪偷偷编在了发辫里。一下、两下、三下……机器轰鸣,却掩盖不住丈夫内心的恬静。他仿佛看到了妻子带着这独一无二的簪子,满足、自豪地行走在闹市之间。那些贵妇小姐头上錾花滴翠的长簪,显得毫无颜色、自惭形秽,纷纷趋避。末了,他又用雕模工具在簪尾刻上一幅象征五种幸福的吉祥之画。乞求这非鸟非兽的邪恶嗜血精灵,能从此带来富贵荣华。

事情无可避免地败露了。依律三日后午时问斩。断头台就设在造币厂的门前。临刑前,丈夫提出了人生最后一个,也是唯一一个请求。希望官府能将银簪留给妻子。

考虑到簪子实属丧家之物,况上面的钱币并不能参与流通。且本来动用重刑不过为杀鸡给猴示警。开恩应允。行刑之日,阳光充足。妻子一袭素白旗袍,婀娜而缥缈。美艳与颜色无关,更不需金丝玉缕的缠绕。

咔嚓一响,丈夫的人头落地;咔嚓一响,妻子剪掉了带有一枚钱型的簪头。将剩下的一段轻轻戴在发上。按照满族戴簪习俗,妻子为丈夫戴孝,要放下“两把头”插3寸的短小扁方,以示区别。刑场之上,丈夫的一腔热血正在汩汩流淌。手起剪落,妻子将剪刀插入了自己的胸膛。”

“呜呼——”火车一声长笛,将贝勒拉回到现实。北京到站。

公干完毕,贝勒抓紧时间去了趟报国寺钱币市场。无暇细瞅成堆的散钱摊床,直接走进经营高端机制币门市。仿佛冥冥之中有所牵引,在一排排精光闪闪的原光币和深峻规整的样币中,贝勒一眼就发现了躲在暗影里的一枚银质吉林机制一文。

公干完毕,贝勒抓紧时间去了趟报国寺钱币市场。无暇细瞅成堆的散钱摊床,直接走进经营高端机制币门市。仿佛冥冥之中有所牵引,在一排排精光闪闪的原光币和深峻规整的样币中,贝勒一眼就发现了躲在暗影里的一枚银质吉林机制一文。

戴上店主递过来的白手套,贝勒近乎激动着捧起钱币。“中穿未凿、大光中绪、大耳吉”这不就是簪上的那版币吗?!从发现她那刻起,不知为什么,贝勒的眼中就满是那截残簪的影子。立起边轮,虽研磨精细,仍可辨修整痕迹,果然是改制币。

难道是被剪掉的那枚币现身了?一周之间,两度相遇,一枚断簪,即将合一。贝勒觉得自己正在经历一场传奇。“原模打造的,不知道啥性质,但保老。”店主介绍到。见贝勒未搭话,他又补充了一句:“会不会有铜币银样的可能?”店主的话说得很艺术,既挑起你的胃口,把你的思路往那方面引,又绝不担负忽悠你的责任。

“啥来路?”贝勒探询着。并没指望能获得什么真实线索。“三天前,跑货的东北哥们儿送来的。地产件儿,没问题。”贝勒心里咯噔一下,一种不祥的预感袭上心头。刚才那番强烈的购买欲瞬间荡然无存。取而代之的,是无尽的担忧和焦急。留了店主的联系方式,放下币走人。

车到吉林,贝勒就直接去了南马路。果然不出所料,那枚残簪又短了一截,仅余下三枚一文。懊恼之情自不言表。

原来,这枚簪子自打一收上来,就引起了圈子里不小的轰动。在贝勒之前,就已经有很多买家和同行撺掇过多遍了。怎奈价格始终居高不下,时间一长便渐渐的都淡了。

东西就是这样,你趁热乎扔出去,大家都争先恐后抢着接。新鲜劲一过,就焐夹生了。本来很喜欢的玩意儿,也失去了操弄的兴趣。这枚簪子基本就是这种情况,卖家咬的太死,错过了买家的心气儿,导致无人问津,过后即便主动降价,也难以成交。越降买家越想再降。

人就是这种心态,血招没有。况且,一般到了这个时候,卖家也心有不甘,更不愿干既卖个倒撅,又让人嘲笑的蠢事。面子上过不去。便会寻求非常手段,以使尽早脱手。贝勒上周询价未买,再一次刺激了卖家的神经,终而导致他做下决定,化整为零。

虽然遗憾懊恼,也得亡羊补牢。总不能看着他一截一截地剁下去。缺了一枚币,让了二百元,八百成交。如此算来,原先的四枚币各值二百五。还是让他算计去五十。

东西倒是买到手了,但每看一次闹心一次。索性束之高阁,不再理会。这一放就是三年。

掌上浮云

1999年,世纪之末。时间更迭,光阴交替,又一个崭新的百年即将到来。人们整理着思絮,慨叹着过往,憧憬着未来,准备着迎接新的开始。打开尘封的记忆,那从百年前款款走来的银簪,仿佛还残留着佩戴女子的余温和青丝秀发的馨香。似乎总在翘首企盼着,等待你聆听她的一段故事。

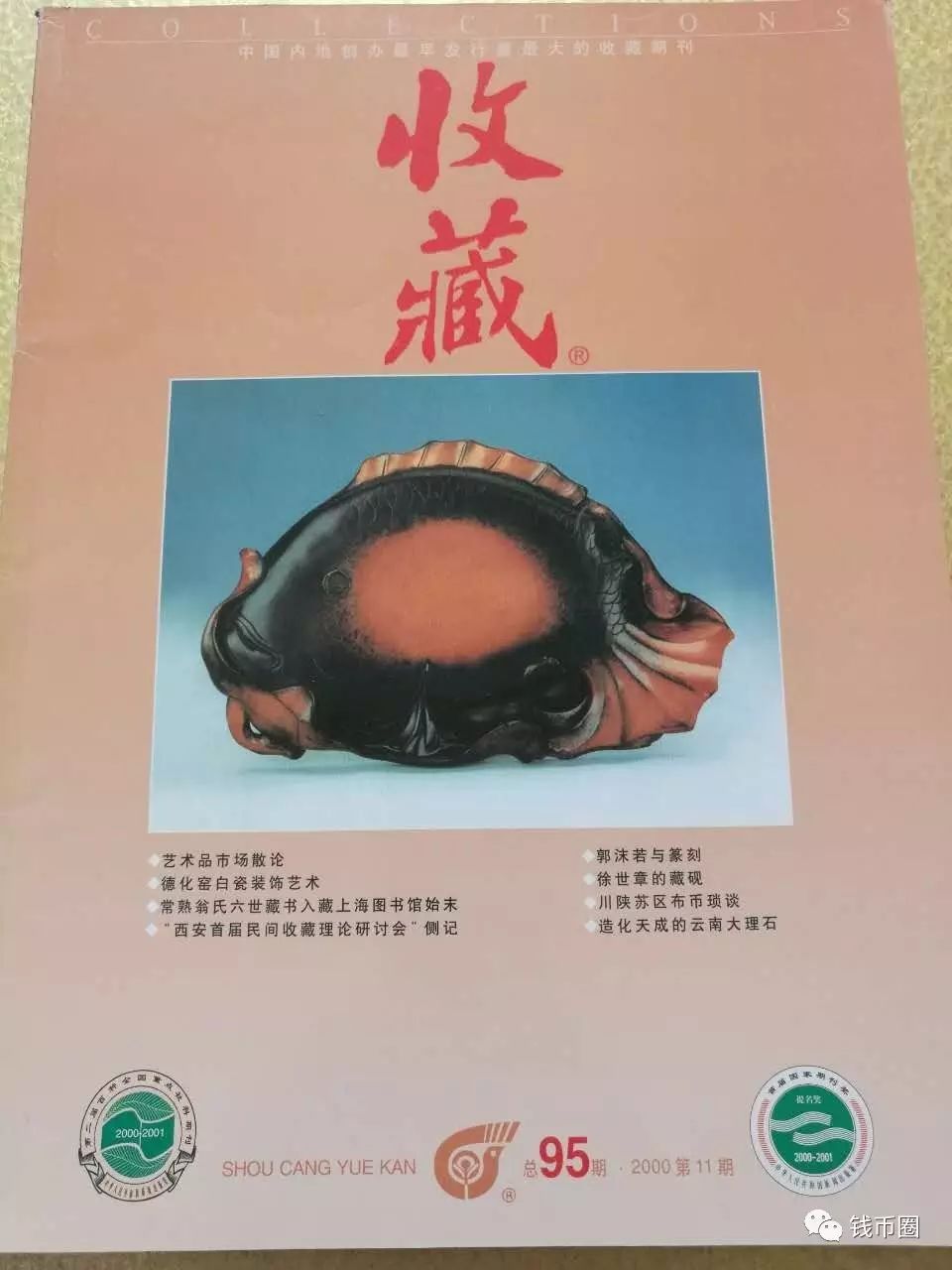

既然有缘相遇,就不能坐视不理。终归要为她做点什么。贝勒开始静下心来,大量查阅资料,认真研究考证,科学合理论述,著成一文刊登于世纪之交的2000年《收藏》杂志第十一期上。能够在国家级知名期刊亮相,也算是给了她一个完整的交待。

传媒的力量果然强大。文章发表后,编辑部陆续收到来至国内外的藏友信电咨询。2001年,一个来自河北省的陌生电话打到贝勒办公室。那时手机还未普及,能够装上住宅座机的也为数不多。大多数人的通联方式就是依靠单位电话。

来电者报上名号,贝勒知道,他是近期非常活跃的钱币经营老板,业界很有名气,曾经挖过好多老藏家的珍贵藏品。老板很诚恳,开门见山说明来意,就是非常喜欢这枚银簪,如肯割爱,来吉自取、邮寄交易均可。价位可出到四千元,外加五百保价邮寄费。见贝勒未置可否,便很客气地请他再考虑两天。随即,干净利落地道别挂机,绝不磨叽。

两天后,电话再次接通。贝勒已作出决定。首先,买方是泉界精英,接触的都是高端人士,藏品交与他手不同于地摊贩子,无论流转到哪,皆为正经藏家,最起码不会再遭受蹂躏,让人放心。其次,在当时的经济状况下,这笔报价可谓不菲,绝对具有诱惑力。最主要的是,之于藏品而言,贝勒总有一种遗憾感,挥之不去。留在手里,当真是一种折磨。这样的处理,可能是最好的结局。

在正式达成交易前,作为对藏品的保护意愿和留恋情感,贝勒提出了约法三章,即:

1、享有优先回购权,一旦对方想出手,同等价位下,首让与贝勒;

2、不准破坏藏品原有状态,勿再继续切割分离;

3、严禁流出国境或卖给外国人。

一一应诺后,老板立马打款。那时最快捷的方式就是电汇,需要到邮局履行手续等候,双方操作完毕,电话确认,方能凭证提款。同时,将藏品邮寄给对方。贝勒最后抚摸了一下银簪,精心包装,放入邮箱,用刚刚启用的EMS保价寄出。一张洪荒之宝,就此完美成交。

正如贝勒泉友常吟的启功先生题砚诗所喻:“掌上浮云才一片,伴我几时姑且看”。人生如过客,匆匆而来,忙忙而去,对于世间万物,谁又能拥有多久呢?得之我幸,伴之我缘,失之我命。多以平常心处世,看淡去留,得失之间自会坦然面对。

说明:本文为钱币圈征稿的原创文章,转载请联系授权。

说明:本文为钱币圈征稿的原创文章,转载请联系授权。

点击“阅读原文”,进入商城!

点击“阅读原文”,进入商城!