你好,欢迎来到《有知有行·投资第一课》。

在前十讲中,我们讲到了很多投资相关的核心知识。这一讲,我想聊一些投资以外的事情。不过,这些事情可能对我们更加重要。

两名投资者的故事

有一篇很有意思的文章,题目叫《金钱心理学》(The Psychology of Money),它的作者是摩根·侯塞尔(Morgan Housel),一名风险投资人和很好的写作者。文章开头,他讲了两个投资者的故事,故事的两个主人公虽然相互并不认识,但却隐隐地有所呼应。

第一个主人公叫格雷斯·格罗娜(Grace Groner)。她 12 岁就成了孤儿,从来没结婚,也没有过孩子,甚至从来都没驾驶过汽车。她一生的大部分时间,都在自己的一居室小房子里独自度过,职业始终是一名普通的秘书。

2010 年,格雷斯以百岁的高龄逝世。人们在她的遗嘱里发现,她把自己积攒下来的 700 万美元,都捐给了慈善机构。认识她的人都非常惊讶,心想:她是怎么攒下这么多钱的?

答案也出奇的简单:尽管工作平平、收入微薄,但格雷斯一直生活节俭、坚持储蓄、长期投资,超过八十年的复利让她最终累积起了一笔不小的财富。

格雷斯去世的几周之后,另一位主人公在媒体上出现了。他的名字叫理查德·福斯孔(Richard Fuscone),是著名投资银行美林证券的一名副总裁。那一年,他宣布个人破产,有两处房产由于无力偿还贷款被收缴,其中一处面积有 2000 平米之多,光月供就要 6 万 6 千美元。

和没有受到过什么高等教育的格雷斯不同,理查德毕业于哈佛大学和芝加哥大学,工作表现非常出色,四十几岁已经退休。然而他大手大脚的消费习惯,以及各种流动性不佳的投资和投机,让他在金融危机期间损失惨重。

最后宣布破产时,他站在法官面前说:「金融危机把我彻底击垮了。现在我唯一还能变卖出去的东西,就是我太太曾经买的各种私人订制家具。」

更能影响投资成败的因素

在文章里,作者说,讲这两个故事的原因,并不是一味地告诉大家,要学习格雷斯、唾弃理查德。有意思的是,除了投资领域之外,我们几乎很难在其他地方找到类似这样的故事——一个毫无专业知识、没有任何相关经验、社会资源也几乎没有的人,成功的程度居然远远超过一个受到了最顶级的教育、智商远超平均水平、视野人脉都是一流的人?这简直太神奇了。

你可以想象一下,假如你去看医生,你一定愿意去看那种从协和医学院出来的优秀医生,绝不会因为一个人性格好、有耐心、勤俭节约,就相信 TA 给你看病的效果更好,对吧?

同样,没受过良好的教育、没经过反复的训练,一个人不可能造出来芯片,也没法赢得乒乓球冠军。可能只有在投资领域,智力、体能、技术、经验、资源,都未必是最具决定性的因素——而看起来虚无缥缈的个性、环境、与行为,更加决定了我们的成败。

所以,对于有知有行来说,尽管和你一起学习投资知识、精进投资技能是很重要的,但更重要的,是在这个过程中,我们可以陪伴你磨练自己的心性、面对自身的弱点,最终帮助你变成一个更好的人。而这个过程,反过来对我们的投资收益,也会有天翻地覆的影响。

「大空头」的故事

对于很多同学来说,这听起来可能有点玄乎。我并不打算说服你,只想分享三个故事。也许听完之后,你会有一些不同的感触。

第一个故事,来自一个著名的投资者,他的名字叫迈克尔·伯利(Michael Burry)。他的故事可以说是相当传奇了。伯利投资生涯的成名一战,就是在 2007 年之前预测到了次贷危机。

于是他通过做空次级贷,在市场腥风血雨的时候,为投资人赚了百分之几百的回报,自己个人获利 1 亿美元以上。这段故事后来也出现在了电影《大空头》中,角色由演过蝙蝠侠的著名演员克里斯蒂安·贝尔扮演。

不过很少有人知道的是,这个故事的结局并不理想。实际上,伯利虽然在 2007 年狂赚上亿美元,但自己的基金在 2008 年上半年就被迫关闭了,根本没能坚持到次贷危机全面爆发,也没挣到最后最大的那笔钱。所以,当时到底发生了什么呢?

其实,迈克尔·伯利进入投资行业本身的故事就很传奇。两岁的时候,伯利患了一种叫视神经胶质瘤的眼病,于是他左边的眼球被迫摘除。所以,如果你仔细看他的照片,会发现他有一只玻璃假眼。

因为这个,伯利小时候常被同伴们取笑,性格非常内向。成年后,他发现自己有轻度的阿斯伯格综合症——如果不严谨地说,可以理解成自闭症。

伯利一开始的工作和投资其实无关。他读的是医学院,第一份工作是斯坦福医院的见习医生。不过由于对投资很感兴趣,他从 1996 年就开始在业余时间写投资文章,发表过不少精彩的见解。白天长时间看诊,晚上还要研究股票,高负荷的运转让伯利疲惫不堪。

结果有一次,他在辅助外科手术的时候睡着了,一头栽到了病人的医疗设备上,被愤怒的主治医生轰出了手术室。加上他的父亲因为癌症被误诊去世,所以伯利决定终结他的医生生涯,转型专职做投资。

伯利的投资生涯起步还算顺利。一方面,很多他文章的读者和粉丝变成了他的投资人,其中就有大名鼎鼎的价值投资者乔尔·格林布拉特(Joel Greenblatt)。另一方面,伯利深度价值投资的理念也很适合 21 世纪初互联网泡沫崩盘后的市场,

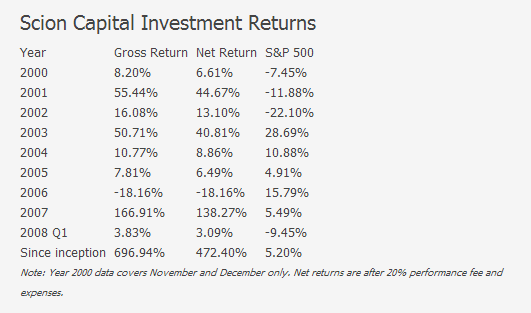

那时,他经常能找到一些被市场遗忘的冷门公司,以极低的价格买入,等到公司价值回升以后再卖出。就这样,他在 2001~2002 年两年的投资回报率是 55%和 16%;到了 2003 年,整个市场回升,大涨 29%,伯利的回报超过 50% 。到了 2004 年,他管理的资金规模已经从一百多万美元涨到了 6 亿美元。

差不多也是这个时候,伯利注意到了美国房地产的泡沫,并且发现了一种绝佳的做空美国地产的金融工具:信用违约互换——CDS。简单来说,CDS 就像是一个保险:以美国的房地产行业为例,你每个月可以付一笔保费,如果美国房地产依然繁荣,你的保费就白交了;可一旦房地产爆发了危机,你就可以获得巨额理赔。

据说,在下注这次危机之前,伯利读了上万页关于 CDS 的复杂文件。这段也被搬进了电影《大空头》里。他说,这些文件被写出来之后,除了律师基本就没人看过,但他每一页都认真读了。

现在我们都知道,伯利最终赢得了这场赌局,自己也挣了非常多的钱。但是很少有人了解其中过程的艰辛。要知道,伯利的眼光太超前了,他从 2005 年就开始做空房市,但真正的危机 2007 年下半年才爆发。所以,在很长一段时间里,他整个基金的回报都非常惨淡——牛市没赶上不说,每年还要白白交一笔保费。举例来说, 2006 年整个市场回报超过 15%,而伯利的基金的回报是 -18%。

可想而知,那些之前支持伯利的投资人们一定气坏了。想象一下,本来你投资了一个人,他是搞价值投资的,做得还特别成功,五年下来把你的钱翻了好几倍。

结果有一天他突然风格大变,股票也不做了,花了好多钱买了一堆根本听不懂的东西,背后逻辑是看空整个美国房市——关键他也不是房地产专家。两年下来,整个市场都在赚钱,但自己狂亏,你的心情能好吗?

所以,在 2007 年初的时候,伯利天天都要面对投资人的兴师问罪,很多人还要求赎回投资,而赎回就意味着基金要被迫在低点卖出,把账面亏损变成实际亏损。那段时间伯利极其痛苦,天天就把自己关在办公室听重金属音乐,还狂打架子鼓。《大空头》电影里也有这段情节,那可不是艺术加工,是真实发生的事。

靠打鼓发泄情绪的伯利 | 来源 mandatory.com

靠打鼓发泄情绪的伯利 | 来源 mandatory.com

在这个时候,伯利偏自闭的性格让他做了一件更加极端的事——他把基金彻底冻结,不允许任何投资人赎回。他非常坚信自己的判断,觉得这时候把钱撤出来绝对是功亏一篑。结果投资人当然勃然大怒,很多人还威胁要起诉他。

好在,等到 2007 年下半年,次贷危机终于爆发,华尔街一片狼藉,而伯利也是一战封神。那一年,伯利给投资人挣了超过 7 亿美元,他终于赢了。

然而,这并不是一个结局皆大欢喜的故事。实际上,在伯利大胜而归的时候,他等来的不是客户的喝彩和感谢,而是更加迅速而坚决的资金赎回……

原因也很简单:大家觉得次贷危机是个几十年不遇的大事件,而伯利下一年一定赚不了这么多钱了,不如见好就收,而且万一以后资金再被冻结,就太得不偿失了。

结果撤资的投资人越来越多,伯利非常崩溃,他觉得自己没法再帮别人管钱了,于是只好在 2008 年上半年把基金关掉,从此退出了资产管理这个行业。

现在回头看,伯利作为一名职业投资者当然非常成功,他不但坚持了自己的独立思考,作为受托人也为投资人赚到了钱。但同时,他性格上的不足、沟通能力上的缺陷,也让他阶段性地结束了自己的职业生涯,甚至还被不少投资人憎恨。

性格决定命运,这句简单的话在投资领域里又一次体现。

2013 年,伯利在休整 5 年后又回到了市场,重新开始帮助别人管钱。他在采访里说,自己这些年思考了很多,也成长了很多,感觉已经准备好攀登下一个职业高峰了。

张潇雨的故事

第二个故事,是我的好朋友、有知有行的合伙人,也是这门课程另一个主理人张潇雨的故事。在投资这件事上,他也曾有过很深刻的教训,也有着巨大的成长和改变。接下来,我就让他以第一人称的角度来说说他自己的故事。

说到关于自己的成长,我想起曾经写过的、得到不少人共鸣的一段话,内容是这样的:

「我思考过的最蠢的问题之一,可能就是到底早上跑步好还是晚上跑步好,和我小时候操心自己是上清华好还是上北大好感觉差不多。」

你可能猜到了,后来我既没早上去跑步,也没晚上去跑步,当然也没上成清华或者北大。而我这里最想说的是,很多时候我们在制定计划的时候,都会高估自己的水平。说得再具体一点,是高估了自己的意志力,而低估了自己的人性。

这种心态体现在跑步上就很明显。典型的模式是这样的:一开始,我先立下决心,打算跑步锻炼;然后,我开始搜索各种信息,内容从如何选购跑鞋,到正确的跑步姿势,到跑步的次数和频率应该是多少,到一天时间里什么时候跑最好;接下来,我会定下一个量化的指标,比如一个月要跑 100 公里,三个月之后能跑半马,一年之后长距离配速要到多久……最后,我会在脑子里恣意地幻想,如果我真的变成了一个可以随便跑马拉松的运动健将,那感觉该有多好。

但是事情通常会怎么发展呢?那就是,自己早上起不来,下班之后晚上特别累又不想运动。偶尔出去跑一次,又觉得自己体力很差,跑起来很痛苦。所以两三周之后别说 100 公里了,连一二十公里都没跑到。这时,我会感到目标完成无望,那就更加不想面对这件事,所以渐渐地,我就假装之前宏伟的计划从来没有发生。

你可能在其他事情上也有过类似的经历。比如在投资这件事上,我也犯过同样的错误。刚开始做投资的时候,我计划做到每年回报 15%,但如果半年时间投资组合纹丝不动,我就会觉得自己计划落后,得赶快调整。我曾经还觉得,自己一定可以抵御住各种诱惑,不会去碰市场热门的基金和股票,但结果是每次看到别人挣钱自己都很眼红,然后犹豫几次,最终还是杀了进去,搞得亏损离场;我也曾经立下过宏伟的计划,打算一年深度研究五十家公司——每周一家——可想而知,计划连一个月都没有坚持下去。

很长一段时间里,我都为自己达不到某种「理想中的自我」困扰。这个理想自我极度自律、言出必行、体力充足、心态平稳,可以像机器一般地精准执行各种计划;这个理想自我智商超群,永远保持独立判断,情绪不会受到外界杂音的干扰……总之,如果做不到这样,我就是一个糟糕而可笑的人。

然而随着年纪增长,境遇的改变,我开始学着接纳自己的很多缺点,也开始面对一个简单的现实:我并不是什么超人,绝大多数人身上有的毛病,我一点也不少。而随着对自我认识的增加,我也开始思考更适合自己的投资方式。

比如,虽然我整体投资风格稳健,但时常也想进行一些交易,甚至投机。于是我给自己开了一个「赌博账户」(当然是开玩笑的说法),里面大概有我资产的 5%。不管我是想追涨杀跌,还是想买冷门个股,甚至想做期权交易……我都只在这个账户里进行。这样一方面可以「过瘾」,另一方面也不影响我组合整体的收益。这个账户曾经被我做到过翻了接近 4 倍,后来也跌过 90%…..目前又变回了 5% 上下的水平。看起来没赔没赚,但中间过程惊心动魄,也让我对市场更加敬畏。

另外,曾经我也是买入股票之后,每天都想查看到底是涨了还是跌了。随着年纪增长,我并没有改掉这个毛病,但我学会了用另一种方法解决这个问题。我把自己最核心的持仓放在了一个账户里,并且给这个账户设置了一个非常难记的密码,而我把密码写在了纸上,放到了几处银行保险箱里。这样我如果真的想进行操作,就要去趟银行打开保险箱才能操作——这实在是太麻烦了,于是利用这种「懒惰」,我变相做到了长期持有,获得了十几倍的收益。这些,都是我在认识到了自己的缺点和局限性,并且接受了它们之后,发生的改变。

我自己的故事