01

在中国建筑学界,

梁思成成了神圣不可侵犯的形象

在中国建筑界谈梁思成,就有点像在中国政治界谈曾经的最高领袖一样,他成了一个特别神圣不可侵犯的一代宗师的形象。

首先,我觉得国内建筑界缺乏理性分析历史的气氛,在批评完不公的历史之后,要么就是忘掉历史,处于“不要晒出来,让梁先生安息吧”这么一个状态,或者所有参与这个历史的人都避而不谈;要么就是反过来,把历史神话化,比如“梁先生对我多好啊”,“梁先生多大的功劳啊”。

再加上现在公共娱乐媒体的加入,因为梁先生和林先生的故事,又浪漫又漂亮又有才华,所以寄予了许多公众的想象,所以梁林,徐志摩、金岳霖等等这些故事一套一套地出来,变成一个虚幻的影像和喜剧

。

但是我们做建筑的历史的时候是要彻底地排除这些东西,要求所有的说法、提法都要有第一手的资料来证明。

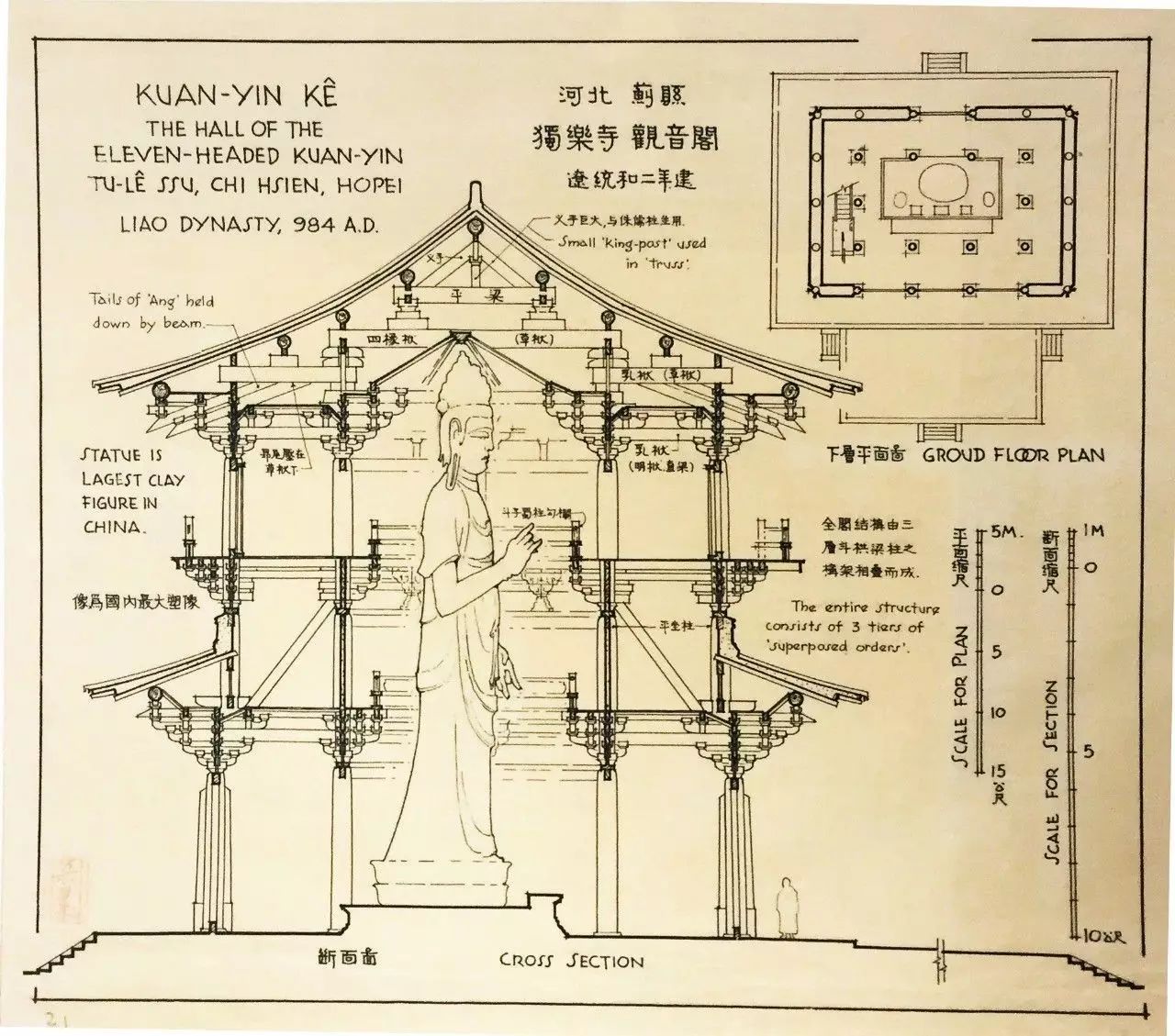

梁思成手绘:河北蓟县独乐寺观音阁

02

梁思成的很多成就

借鉴了日本学者的成果

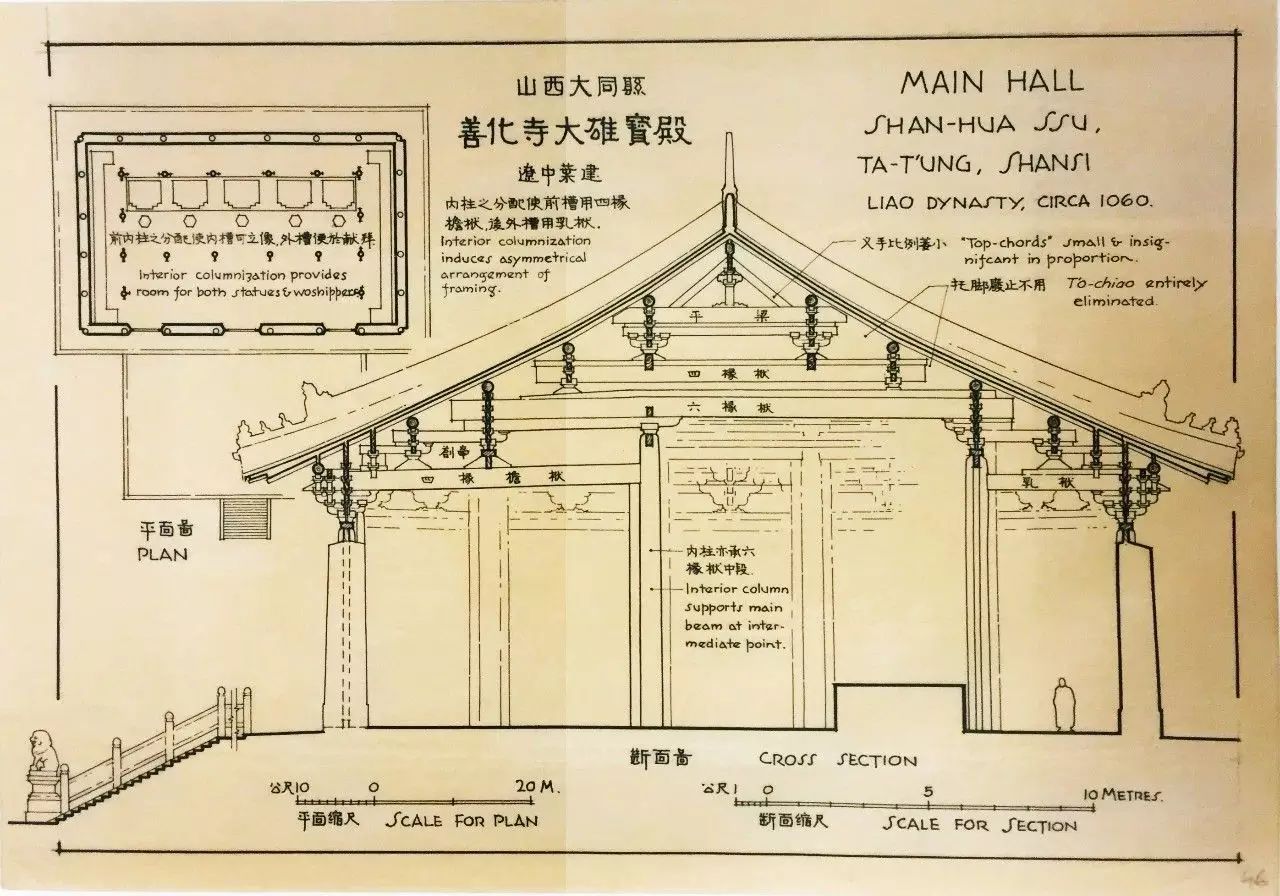

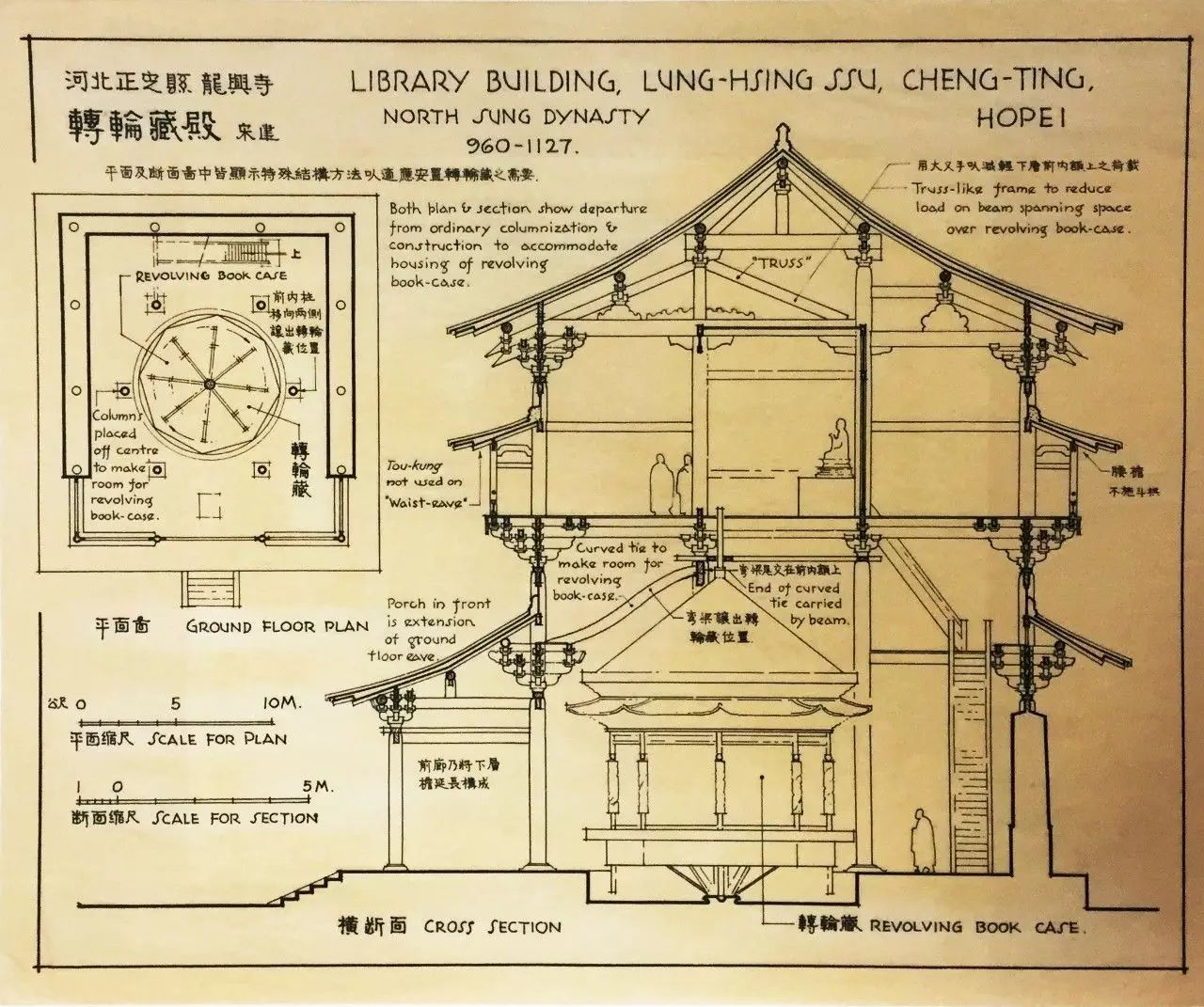

梁先生他们的建筑史研究,新中国之前的那些工作,大家都知道是非常了不起,非常有开创性的,那么开创性到底在哪里?大家是没有好好地说的,因为它的传承大家不清楚,或者故意不想说,这里边有一种民族主义的情绪在里边。

历史形成神话是因为以讹传讹,全是二三手的传闻,所以构筑的影像越来越虚幻,可以说现在我们所看到的基本上全是非历史的梁思成。

比如,“他

发现了佛光寺,他发现了蓟县独乐寺观音阁。”那么这个“发现”是什么意思呢?就是“以前从来没有人知道,他自己去发现了”。但实际上不是,是日本学者先发现了。可能日本学者没有精确地断定佛光寺的朝代,光拍了里面佛像的照片,都出版了,梁先生是循着这些踪迹再去找。

这其实根本不奇怪的,因为前人发表了著作,给了梁先生和林先生奋起直追的情绪和特别切实的史料。

从治学的时间来说,梁先生他们是后起直追,前面大概二三十年,有一批西方的、日本的学者已经在研究了,已经有大量的资料了,所以后来学者必须要在这个资料的基础上来做工作。这个最基本的还原其实不应该有任何民族主义的情绪,不管是敌我,借鉴就是借鉴。

找出梁思成的参考书目在哪里,就是这么简单的基本工作,却没有人去做。我们把法国的、日本的等等其他学者的书全列出来就会找到他借鉴的是谁了。这一下就引起了轩然大波。

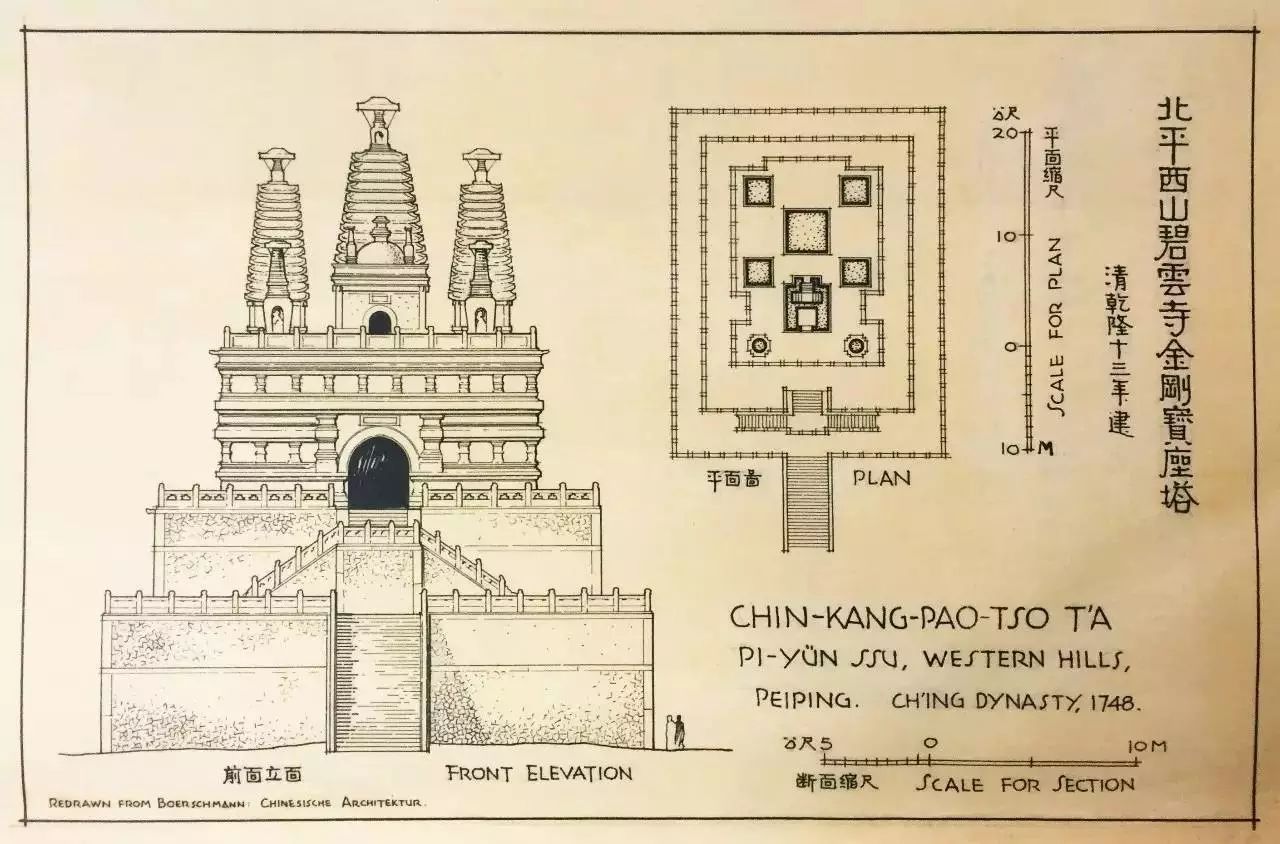

梁思成手绘:北平西山碧云寺金刚宝座塔

03

我们的中国建筑史研究

不能永远在封闭的状态里

梁思成参考的主要的日本学者,是常盘大定和关野贞。

他们到了佛光寺,但他们当时的研究重点首先就是当时拍照片都是玻璃底片,特别沉重,一堆一堆的,数量是不多,所以只能拍他们认为最重要的。内容先是发表在《支那佛教史记》,后来又编到《支那文化史记》这本书里。

关野贞先发现的独乐寺观音阁,回到北京跟营造学社商量说以后合作,并提到观音阁应该是辽代的。营造学社的学者很吃惊,惊讶他一眼就能看出是辽代的建筑。因为营造学社的一帮遗老遗少都在整天翻典籍,不太到现场去看房子,等到梁思成等人加入进来后才开始到现场去看房子。而日本学者是很实证主义的,都要到现场去看。

天津大学徐苏斌老师写过一本《日本对中国城市与建筑的研究》的书,可能碍于政治的气氛,只写了日本学者对中国的研究,没有写日本学者的研究对中国学者的影响,没写到与梁思成的那个交接。但通过内容我们可以知道日本学者在去独乐寺观音阁是在梁思成之前。

回到梁先生的历史研究话题,第一个工作就是要找出他的参考书目在哪里,不可能一切都从零开始的。但是就是这么简单的基本工作,我很奇怪却没有人去做。

我的第二个问题是,梁思成他们的知识从哪儿来?他能写出这样一个完备的理论文章、历史文章,一定是有知识的,那么知识从哪儿来?一定是读别人的东西。我们把法国的、日本的等等其他学者的书全列出来就会找到他借鉴的是谁了。这一下就引起了轩然大波,但其实这是很正常的状态。

可能那时候没有那个学术习惯,没有把参考书目列出来。那现在总要正常一点吧,不能说我们和日本打过仗我们就永远不承认日本学者的贡献,那样的话我们的中国建筑史就永远在一个封闭的状态里研究。

梁思成手绘:山西大同县 善化寺大雄宝殿

04

“梁陈方案”是陈占祥提出的

我们一谈到建国后的梁思成,大家对他最深的印象可能还是“梁陈方案”,

我在写作《梁思成与他的时代》时,谈到“梁陈方案”的这一章,颠覆了很多成见。

比如几乎所有谈到这方面的内容,都说新中国成立之后梁先生建议在日本人留下来的西郊新市区建设中央行政区,但是没有被采纳。为了抗争苏联的单中心方案,后来陈占祥加入做了一个新的规划。

但是通过查阅史料,我发现这是不对的。日本在占领北平的时候,就做了一个规划,以颐和园万寿山为山顶,相当于重造一个紫禁城。以佛香阁为制高点,南北一个中轴线,对称的。它的规划思想和“梁陈方案”其实是一致的——完整地保护旧城,修一个新城。只不过他们当时修新城的目的是给日本的侨民来居住。但这是一个综合性的城市,不是一个中央行政区,有商业,有居住等。它很清楚地表现出对北京城城市格局的尊重。

而且这个规划在文字上很明确地说北平应该规划成一个文化观光和教育的城市,保护古迹,甚至修复圆明园等。抗战胜利之后,国民党接手,国民党又进一步改造了日本人的方案。日本人之前已经开始征地,所以到国民党接手,地是现成的。

到了梁思成这里,有个重要的档案材料。

1949年5月,解放军进京,有个北平市都市计划委员会筹备座谈会,反而是梁思成在会上大批日本人的规划,认为一无是处,梁思成利用现代主义的思想,认为城市街口不够大等等,但是现在来看,他批的那些都是好城市应当具有的特点。但是梁思成没有推翻这个规划,而是接受了共产党委托他完善日本人这个规划的任务。然后华南圭先生也是赞成接受这个规划。

这份会议记录保存在北京市档案馆。1949年9月份苏联专家来了,苏联专家说根据莫斯科的经验,要兼顾旧城的改造又要兼顾新城的建设,中国当时的经济是不可行的。莫斯科的经验是在老城里面利用空地修新建筑,利用老城的基础设施把老城改造得更美好,莫斯科是成功的而且是经济的,但是梁思成不同意苏联专家的规划。这时陈占祥加入了,他们就做了一个“梁陈方案”。

方案非常重要的是在旧城和新城之间做了一个非常庞大的新的规划。为什么又在中间修了那一块呢?首先是土地问题,土地是原来国民党拿到这块地,共产党拿到这块地时是不需要征地了,这块地是免费的。梁陈做方案时土地改革开始了,把京郊土地全部转为国有,所以土地的成本就很低了。其次,可能是民族主义情绪,梁思成痛恨日本人,就看不起他们的规划。

还有一个因素,我认为大家都忘了陈占祥了,我认为陈占祥在其中起了一个更关键的作用。

陈先生是从英国被请回北平来参与国民党的北平规划的,但是跑到南京被蒋介石给留到了南京,做南京中央行政区的规划。你把陈占祥给南京做的方案和“梁陈方案”放在一起一看,我判定,陈直接把这个规划拿过去了,因为这两个规划的时间就差一年,它们是一脉相承的。陈占祥在回忆录里写到,他向梁思成提出把新市区移到复兴门外,以西郊三里河作为新行政中心,梁思成接受了他的建议。

梁思成手绘:

河北正定县 龙兴寺转轮藏殿

05

“梁陈方案”不具有可行性

按照今天来看,这个规划实际上是有问题的。

我先要澄清一下,

“梁陈方案”是一个规划的概念草图,不是一个完备的规划图。

这个方案的首先的问题在于,规划面积太大,每个行政人员是40到45平方米,所以撑开的一片地要比旧城还要大很多,就一个行政的办公区就有一个城市的规模,按今天这个标准很快就可以证明是过高地估计了指标。

其次,它的功能非常单一,全是办公楼,没有商业、没有文化,只有一点宿舍和一个文化礼堂,大部分行政人员的居住要放到日本人规划的那个西郊新市区。而且这个办公区建筑形式用的是四合院,他不想修高楼,所以占地也很庞大。

我觉得梁先生在规划上有一个时代的局限没来得及思考的是密度问题,他想的全是传统的院落。

抗美援朝让毛泽东意识到,集中中央行政区是危险的,所以提出了要分散开中央机构。而西郊新市区后来在朱德的要求下建了军委,所以最后北京城形成了一个混杂状态。

首先我认为,方案确实不具备采纳可行性。所以反过来讲,北京的破坏不是因为这种状态,北京的破坏是我刚才所说的这个五味杂陈,乱七八糟的规划状况。

北京产生了几次大的政治运动导致空间的变化,一个是“大跃进”的时候,开始修十大工程,大概有六七个都在城中心内,特别急剧地改变了古城的格局。然后是“文 革”,“文 革”期间红卫兵把规划资料烧掉,把私有产权的地契、房契都烧掉了,这使得以后恢复产权变得不可能,城市管理瘫痪了很多年。

最后一个最重要的是改革开放,因为以前不管怎么搞,它的经济能力还是有限的,在院子里修个锅炉,修个学校,还没有撑破整个古城的格局。改革开放之后,大的地产商进驻,在旧城里面修,规划大的房子、道路,这才导致了北京的混乱。

再回到“梁陈方案”,里面完全没有那么清晰的逻辑。如果当年方案实施了,先不说它有多大实施的可能性,实施了的话,可以疏散旧城的密度,但我们说的这些问题,比如政治运动、城市规划的失控、地产商摆脱城市规划的条理,方案是没办法管的,所以北京该乱还是要乱,这个问题的答案没有那么简单。

《新京报》原文,请点击左下角“阅读原文”

《梁思成与他的时代》

朱涛 著

广西师范大学出版社2014年

这是一个你所不熟悉的梁思成。他在1931到1948年间,回应激荡世界的现代建筑潮流,和同仁们通过建筑史的调研和写作,构筑起“中国建筑”体系,并积极思考该体系向中国现代建筑转换的可能。而在1949到1959年间,他深陷新中国政治运动的漩涡。为跟上形势,他频繁进行自我否定和改造,有时也将批判矛头指向同道。他的思想历程充满急剧的扭转、中断和切换,到最后彻底迷失。他构筑起的“中国建筑”体系也在任意化的政治潮流冲击下分崩离析。

本书以大量新史料追溯梁思成的心路历程,探讨中国现当代建筑发展与政权更迭和政治运动之间的复杂关系。那段历史远没有结束:政治任意化导致的建筑任意化,仍然主导着今天中国的空间图景。