“有匪君子,如切如磋,如琢如磨。”华夏文化与玉石的联系是如此紧密,在摇头晃脑的吟诵间,《诗经》中温润如玉的君子已在河畔行走了三千多年。

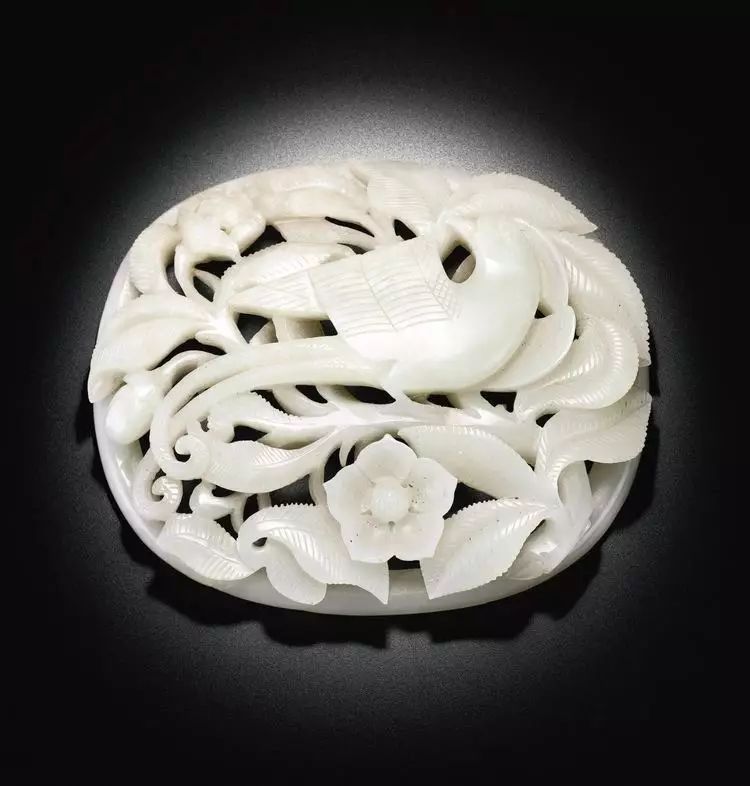

事实上,玉器文化在中国已有八千年历史,深入政治、经济、文化等各个方面,不仅培养出一套居则习礼文、行则鸣佩玉的君子行为标准,文字也从来都爱以玉寓人,“若三尺寒泉浸明玉”写尽飞燕沐浴之美,崔莺莺出场是“隔墙花影动,疑似玉人来”。古玉通灵,庙巫以玉枕使人黄粱一梦,昆仑山脉西起塔什库尔干东至且末,作为和田玉产地成为百神之所在,无论祭祀、丧葬亦或是生活日常,《周礼》赋予不同规格的玉石不同的意义,正如秦昭襄王愿以十五座城池换取天下至宝和氏璧,话本中天子赐下玉尺一柄以量天下之才,玉石成为身份和等级的象征,玉石之美的背后封存的是一段段模糊又漫长的时光。

然而星移斗转,时代的变迁与玉石的幽深使得闪闪发亮夺人眼球的宝石一时间风头无量,可能你贴身佩戴的冰种或是无人注目,或是被耻笑老气横秋,人们反倒对钻石究竟有几克拉抱有浓厚的热情,玉与宝石究竟有何区别?为什么中国人独爱玉的深奥幽邃又温润莹洁?

玉石与钻石等宝石的差异显示的正是东西方美学乃至于文化的差异,逻辑与理性的思辨赋予西方精缜严峻的气质,如宝剑出销,锋芒毕露。东方处事谦和内敛如故宫历经风雨的朱红砖墙,于世事的阴翳与明暗中缄口不言。纯净的宝石硬而易碎,钻石拥有系统严格的4C评判标准,而玉作为不同元素的凝聚韧而耐磨,如宋徽宗爱那嫩绿枝头一点红,最动人不过美人红妆,赏玉更是品玉,品玉即是品人。哪怕二者都需要经过加工,宝石的切割方法也更多的配合本身的光轴与折射率,不似玉石琢磨的写意风流。