撰文:马勇

《东方历史评论》微信公号:ohistory

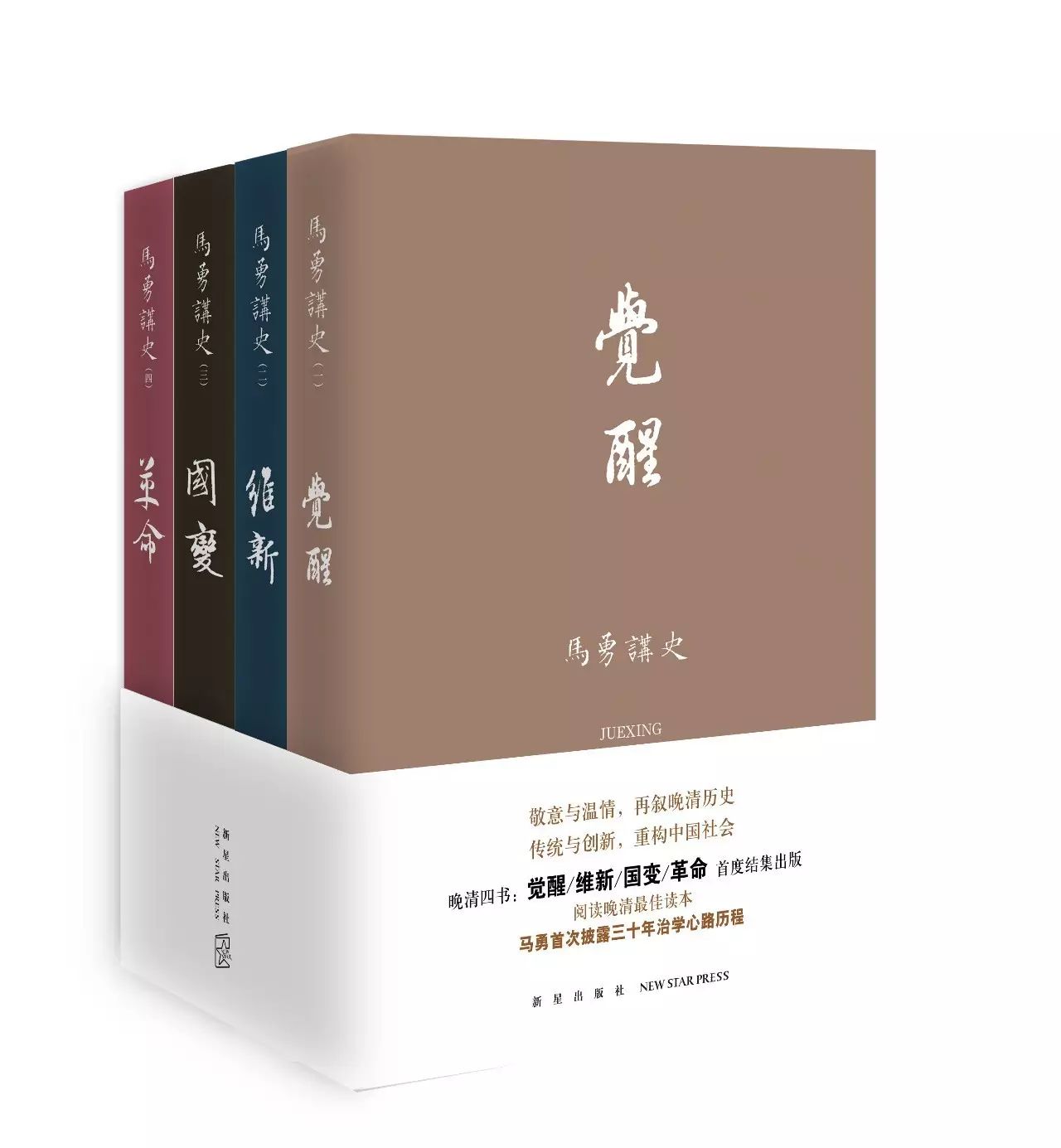

本文为 “晚清四书” (《觉醒》《维新》《国变》《革命》,新星出版社2017年3月出版)作者自序之一,授权刊发。

“批林批孔”是我的学术起点

我们这些五十年代出生的人,按照过去的话说,叫“生在新中国,长在红旗下”。我们从出生直至十一届三中全会,所接受的教育,就是红色江山、共产主义接班人,毛泽东的语录早已渗入我们这一代的骨髓。假如不是后来的读书生涯,我一定也与现在许多崇拜毛泽东的人一样,不会有其他想法。一个例证就是我身份证上的生日,就是毛泽东的生日,这并不正确,而是上大学建档案时选定的。我来自农村,使用记时都是农历,从来没有换算过阳历。那时也不是很好找“万年历”对照表,因而以为接近,就将毛泽东的生日当作自己的生日。从这个小例子,可以知道我们这一代人除了极个别例外,如张志新、遇罗克等“反潮流”,绝大部分都曾经是毛泽东的崇拜者,顺着潮流走,发自内心要做“毛主席的好学生”,尽管这些人没有几个与毛有过直接接触。

我的老家在安徽最穷的濉溪,被当地稍有知识的人誉为安徽的西伯利亚。小时候,濉溪属于宿县,就是现在的宿州;后来属于淮北市,也是淮北唯一一个市属县。

与同龄许多学者相比,我的童年、少年,乃至青年早期,都在浑浑噩噩中度过。实在说来,没有读过什么书,不像同时代的城里人,有机会学习那么多古今中外名著。我们那时上学,毫无目标,对于家长来说,就是让孩子识点字,平安度过儿童时代;对于学生来说,没有升学压力。一个村庄想也不敢想会出个大学生。特别是“文革”开始,废止高考,成绩好坏,一律平等。即便后来出了“工农兵大学生”的创意,我们村也有几个同龄的入学,但上大学基本上与学习成绩无关。所以回想青少年时代,我没有后来从校门到校门一代学子的辛苦,我一直处于“快乐上学”阶段,没有任何人为压力。龙生龙,凤生凤,老鼠生子会打洞。底层社会出身,没有见过荣华富贵,并不知道艰辛是艰辛。

中学毕业,那时并不允许人口自由流动,严格的户籍管制,不仅不存在外出打工,甚至遇到荒年要外出讨饭也很难被允许,必须开具生产大队的介绍信。当然,我们那儿没有外出讨饭的习惯,我小时候倒是经常见到不远处的凤阳等县的职业乞讨者,只要秋收过后,他们就像候鸟一样回来了。多年后,看到研究皖北乞讨者的书籍,我特别有一种亲切感。

我们那儿,农村孩子的唯一出路就是去当兵。高中毕业后第一年,我因为一个小小的毛病,体检不合格。我的很多同学那一年参军去了锦州,几年后参加唐山大地震救灾。我没有去成锦州,第二年,我参军去了杭州警备区。这个经历,完全改变了我的人生轨迹。我后来研究义和团来源时,以为义和团在那时能够闹起来,战后遣散,或解散,或逃亡的官兵应是一个因素。我的这个判断,很大程度上基于自己在军营中的经历。老话说好铁不打钉,好孩子不当兵。军营就是一个大熔炉,一个单纯的孩子在这个熔炉里一定会迅速改变。军营生活越久,越难以回到土地,自古以来的流民,其间总能看到军人,或退役军人的影子。

杭州城区三年多,我只是看见了杭州的繁华,并没有进入市民生活。但这个花花绿绿的杭州,对一个来自农村的小知识分子来说,就是一场灵魂的震撼,开了眼界,知道除了家乡,还有城市,还有世界,还有那么多好地方。

军营生活真正改变我的人生轨迹,还有那个时代特有的政治运动。军队现在的情况我不太清楚,但我们那时,每天的工作除了完成站岗执勤任务,主要就两件事,一是连队的副食品生产,养猪、种田,支农“双抢”;另一件事就是学习,我们简直就是文化兵,几年时间,确实有很多军事训练,但很少真刀真枪,印象中,实弹射击并没有几次,大量时间就是理论学习。这是我们军队的优势,但让没有多少文化的士兵痛苦不堪。

毕竟我那时算是高中毕业之后入伍的,虽然我们在学校并没有学到什么东西,但相对而言,高中毕业在那时的军营就是不小的知识分子了,因为更多士兵小学都没有读完。回顾自己学术生涯我愿意从军营开始说,主要就是因为没有那几年军营生活,没有批林批孔运动,没有学理论,我的人生不会如此,更不会去读历史,研究历史。

毛泽东发动批林批孔的理由现在看来并不是很充分,至少林彪并没有在思想深处将自己与孔子联系起来,并没有孙中山、蒋介石那样的思想自觉,自视为孔子道统传承者。林彪的马克思主义理论当然也不精通,像那个时代许多好读书的军事将领一样,马克思主义可能是其观察问题的一个思想资源,但对马克思、恩格斯那些并太容易阅读的著作,不可能理解很多。但是,毛泽东出于自己对中国传统的厌恶,他到了晚年确实对儒家,对孔子,对传统,表现相当决绝。

据北京大学郝斌《截屏再瞥周一良》一文提供的线索,1971年9月13日,林彪、叶群、林立果等殒命温都尔汗后,北京林彪居所毛家湾想必早就被有关部门查抄过不止一次了。两年过去了,突然有人想起林彪的书籍字画。于是,1973年年末,有关部门派“梁效”一干人马又去翻检一过。上万册图书,只要是在尊孔文字上面用笔勾了道道、画了圈圈的地方,都摘出来。十几个人,连查了三次,凑到一块,没有几条。“刘项原来不读书,嗟尔众人,胡为乎来哉!此一时节,只凭匠心巧运,编排出一份《林彪与孔孟之道》(材料之一),算是完成上面的旨意,用这个材料指说林彪是孔老二的徒子徒孙。”至于清算林彪,何以要把文章做到孔夫子头上?林彪的事是十足的政治问题,何以要跟古代思想意识挂起钩来?此时的玄妙,郝斌先生表示很难理解,但知在此前半年左右,曾有毛泽东《七律•读〈封建论〉呈郭老》传达:“劝君少骂秦始皇,焚坑事件要商量。祖龙魂死业犹在,孔学名高实秕糠。百代都行秦政法,《十批》不是好文章。熟读唐人《封建论》,莫从子厚返文王。”此外,此时还有一首毛泽东的五言绝句:“郭老从韩退,不及柳宗元。名曰共产党,崇拜孔二先。”郝斌先生认为,这两首诗才是“批林批孔”的真正源头。至于“梁效”奉命编排出来的那份材料,于1974年1月18日,经毛泽东批准,作为当年一号中央文件发向全国,“这无疑是一道金牌,一场‘批林批孔’正剧由此开罗登场”。

这样的高层内幕我当年作为一个小兵根本不可能知道,我所能感受到的就是中央文件下发后,报纸杂志铺天盖地都是咒骂孔老二,以及他的孝子贤孙林彪。作为那个时代并不太合格的高中毕业生,我其实对孔子,对林彪,对孔孟之道,基本上不懂。好在那时的政治运动重在参与,并不真的要求懂。真懂的,估计也是麻烦,如后来我所知道的梁漱溟,他确实懂,但他说出来的话却不中听,因而也被边缘化。

政治运动就是一个学习运动,我们这些当兵的政治学习除了由指导员、排长、班长领读中央文件,更多时候就是由文化程度稍高的一些士兵读报纸,有时候也让我们写心得,写大字报。我记得我们连队那时驻防裟婆桥十四号,那里也是我们的营部,大字报最多时,简直将那个院子所有墙壁都贴满了,有大标语,有小字报,纸张主要是旧报纸,很少有新买的纸张,部队似乎也没有这笔开支。

至于大小字报,以及我们学习的内容,就是报纸上的文章。稍后的说法是,“小报抄大报,大报抄梁效”。说实在的,几十年过去了,抄的内容早就不记得了,但能记得,就是这个运动促使下,我开始接触了中国历史。印象中,我那时用津贴订阅了刚刚复刊的《历史研究》,以及极负盛名的《学习与批判》等,里面的文章并不全懂,但从此开始了我的职业生涯,至少应该算作职业生涯的准备期。

在批林批孔以及前后学习理论,批判资产阶级法权,评《水浒》,批宋江,批邓反击右倾翻案风等一系列运动中,我们这一代差不多都细读过张春桥、姚文元的长篇文章,读过《哥达纲领批判》《国家与革命》,通读过《马克思恩格斯选集》《列宁选集》,至于《毛泽东选集》以及选集之外的许多著作,也是我们这代自诩为“小知识分子”的床头书,一读再读,尽管许多内容并不懂。

除了用津贴买书、订购刊物,我印象中那时让我最长见识的是弄了一个浙江省图书馆的借书证,每次可以借十本,或更多。这张借书证是与我一起当兵的高中同学弄来的,究竟是怎样弄来的,现在实在记不得了。这个借书证让我开拓了视野,弥补了中小学期间乡村学校的孤陋寡闻。直至我从杭州退伍回家,这张借书证也没有及时退回,我用这个借书证又借了一批书籍回家,又使用了很长一段时间。

批林批孔、评法批儒运动留给我的另一个记忆是对历史文献的整理。这本来是一个非常专业的事情,但在那时却成为一个普遍性运动。我的一位老乡分在团政治部,他那时就参与了章太炎作品整理,好像是《秦政记》《秦献记》。节假日老乡聚会,这位老乡向我们讲过这些事情,当然我并没有听懂。不过,由于我那时也曾去余杭教导队训练,那儿是章太炎的家乡,有了这位老乡的介绍,我那时对章太炎多少有了一点直观认识。这对后来的职业生涯自然具有正面意义。

杭州军营生活留给我另外一个很深的记忆,是对理论的追求。1975年春节前后,毛泽东在杭州居住了一段时间。我们连负责杭州火车站外围警卫,主要是看守毛泽东的专列。很长一段时间,我主要看守一个固定道口,那个道口差不多总有与我同时值班的一位师傅,是杭州极负盛名的造反派领袖,名字现在想不起来了,但他的音容笑貌仍然记忆犹新,每次值班时,都在听他讲那些晦涩理论,我听得晕晕乎乎,他讲得津津有味。具体内容现在完全不记得,只记得那时很陶醉的情形。我后来比较愿意进行一点理论思考,仔细想想,也有这位造反派师傅的影响在。

我应该算是军营理论学习不错的士兵,记得那时南京军区机关报的记者曾到我们连给我照过几张相,至于是否在南京军区机关报上发表过,我不记得了,但这位记者留给我的几张照片,一直被家里妥善保存。我现在能记得的几张确实都是“摆拍”,比如我坐在大通铺上看书,而战友们统统睡觉,今天想想觉得好假,但当时真的不觉得有什么,似乎本就应该如此。

军营生活是我学术生涯的起点。假如没有这段生活,我无论如何不会踏入历史学的门槛。那时政治上的是非曲直我们并不懂,我只是凭着一个年轻人的直觉追求知识,追求进步。

在我大约十岁时,一位在海军当军官的姨夫探亲时对我说过一番鼓励的话。他说我将来长大了一定是个军官的料。我不知他的这个说法有多大真实性,但这句话深刻影响了我幼小的心灵。那个年龄能记住的事情并不多,而这件事我却一直惦记在心。

入伍之后,我那时的想法就是要成为职业军人,一辈子在部队。所以那时不论政治学习,还是军事训练,或者日常生活,我都严格要求自己。在当兵的第二或第三个年头,我曾被推荐上大学,也去参加了考试,并被告知考得不错。但后来并没有去上学,很久以后,一位了解内情的老乡告诉我,被一位首长的孩子或首长身边的人给顶替了。这件事并没有让我感到沮丧,毕竟人生的路还很远,机会还有。但这件事让我后来思考毛泽东时代许多问题时有了一个参照,“工农兵大学生”的推荐,其实充满着很多人情因素,并不是一个合理的制度安排。也正因为这个原因,1976年毛泽东去世不久,特别是邓小平重出后,推荐上大学成为历史,而一个新的制度安排,重回“文革”前的高考,呼之欲出。这是我不得不放弃职业军人想法的一个原因。

另外一个原因,是邓小平复出后,军队不再从士兵中提升军官。这个决定对于我们从农村来的士兵而言,是致命打击,当兵已没有进步台阶,我和许多准备一试高考机遇的同学、战友,差不多都在这个时候安排复员回家。

此外,由于历史突变,新政策让我这种入世不深的青年人很不适应,毕竟先前也算是评法批儒、批林批孔积极参加者,让我突然改变认识,确实有些为难。而且,我那时受《参考消息》等影响,对他们之前不断渲染的苏联在斯大林之后的变局信以为真,像许多吃着地沟油的忧国忧民志士一样,非常投入地忧心毛泽东之后修正主义上台了怎么办。

中央人民广播电台发布毛泽东去世消息时,我正在省委大院站岗,听到那个消息后确实像后来看到的朝鲜情形一样,一代伟人走了之后,活着的人怎么办?在此后的政治学习中,我也委婉表达了自己的忧心。今天回想自己幼稚到了极点,什么消息都不知道的底层人物,竟然操心根本不该操心的事情。我后来在从事研究时虽然一再强调理想社会形态就是各司其职,让政治归政治家,让外交归外交家,让学者专心于学问,让学生专心于读书或花前月下。然而,性格即命运,想到的,说出的,并不一定能做到。很多时候,还是“忍不住地关怀”,越位思考那些本该肉食者谋之的国家大事。

顺流而下:从古史往下读

1977年,我离开了杭州,返回家乡,脱掉军装,继续当农民。三年多军旅生涯,什么都没有改变,我又回到三年前的起点。

此时,担任大队支部书记的是我小学时非常要好的朋友,他大概没有读高中,比我早几年入伍,早几年复员。他在部队时,以及后来我在部队时,我们一直有书信往来,相处不错。他先是让我当了大队民兵营长。稍后,遇到“文革”后,大约也是共和国历史上第一次招收农民工,我就近水楼台,成为新时期历史上第一批农民工。

那时的农村,并不觉得非常痛苦,只是收入太少,或者说基本上没有什么收入。因而第一批招工,还是引起了激烈反响。印象中,和我一起去的这一批工人,多少都有点关系,与之前几年推荐工农兵大学生一样,纯粹的农民子弟,似乎很难有这样的机会。

我们这一批农民工直接被送到了宿州以东十二公里处的朱仙庄煤矿。我们到这儿的时候,只是一望无际的平原,我们的任务,就是在这平地上下挖八百米,打出几个竖井,以及井下的巷道。我们单位准确名称叫做“煤炭部第二十九工程处”,领导这个工程处的,是淮北煤炭建设指挥部。

印象中,我所在的临涣公社此次招到朱仙庄煤矿的工人有一百多人。与煤矿有关系的,被分派至劳动强度稍低的运输队。更有关系的,只在地面从事一些辅助工作。我那时确实与煤矿没有任何关系,年轻力壮,也没有想去找关系,因而我被分配至劳动强度最大,也最危险的掘进队。掘进队的工作也非常简单,那时的概况现在还记得,就是“打眼、放炮、出矸子、钉道”四个工序。

我在井下整整干了一年,从来没有惜力,没有偷懒,几位老师傅,以及连队的连长、指导员,似乎也很器重我。我那时的想法,就是这样上班下班,喝酒吃肉,睡觉,日子过得很散淡,下井的时候也并不觉得恐惧,更没有末日的感觉。不过,朱仙庄煤矿是著名的超级瓦斯矿,安全检查是一点都不敢大意,下井时绝对不允许喝酒,不允许带任何火具或易燃物。朱仙庄煤矿也是国家大型重点企业,管理严格,正规,所以我在朱仙庄一年,并没有遇到什么大的事故。

能够记得的,是一位高中同学,他父亲是我们公社很有声望的大队书记,这位同学早我一年参军,之后我们一起来到朱仙庄。这位同学性格很好,不多话,很幽默。然而无论如何让我们那时都想不到的是,晚上吃饭时一切都很正常,这位同学去上夜班,就再也没有回来。一条鲜活的生命就这样没有了。这是我在煤矿工作两年最深刻的一个记忆,从来不敢忘记。

在这位同学出事前,我就到煤炭部在宿县城里新设的“淮北煤炭技术学校”读书去了。淮北煤炭技术学校是中等专科技术学校,在我进煤矿不到一年时开始在煤炭系统内部招生,组织考试。我那时并没有想着离开煤矿,因而与一些工友一起参加了考试,有幸被录取,旋即入学读书。学时为两年或三年,主要为工程类课程,毕业后回煤矿当技术员。对于许多工友来说,这绝对是一个很不错的机会。我个人那时也这样认为。

但是,当高中同学出事后,我从学校赶回朱仙庄,帮着他的家人料理后事。这件事给我的震撼至今依然存在。我大约就在那一霎那做了一个影响我全部人生的决定,利用在宿县读书的机会,一定要参加正式高考,一定要离开朱仙庄,离开煤矿。我再也不要回来了。所以当同学后事料理完毕,我将我的“窑衣”、矿灯、矿靴,一切与煤矿有关的物品全部送给了工友。

我决定参加高考,还有一个激励因素。1978年,我大弟弟以全县第一名成绩考上了大学。他本来可以进更好的学校,但由于没有人懂得怎样填报志愿,第一志愿填得太高没能录取时,第二志愿就很不理想。但我弟弟考上大学对我形成了一个很大的促进作用。我那时只有一个想法,我弟弟能够考上,我为什么不能?于是,我返回淮北煤炭技术学校,就开始了高考复习。

煤炭技术学校本身的课程并不少,特别是课后作业,多为绘图,没有足够时间,根本无法完成。好在同学们都很帮忙,几位交情不错的同学在做作业时顺便帮我描出来一幅。这使我赢得了许多时间。

我们这一代“文革”期间的高中生,即便用心读书的学生,也主要在文科上,对于数理化,对于英语,几乎一窍不通。我那一年复习,几乎将全部精力用在数学上,毕竟数学是一百分的卷子,至关重要。我们有几个同学都有同样的需求,就在城里一所中学夜校里报了名,每周有几个晚上到那里听老师辅导。

我现在一点都不记得为什么有一天晚上放学后,骑车返回东关煤炭技术学校的路上,会与几个当地的流氓打了起来。与我同行的同学非常勇敢,边打边掩护我撤退,快到学校时,我喊来一批同学,那几个流氓才被打跑。但这一次打架,给我内心留下了巨大阴影,很长时间我都不敢自己夜间外出,总担心再遇到那几个流氓。

不到一年多时间,紧张复习很快结束了,我每天即便去煤炭技术学校上课,也多是躲在后面看书,我的作业主要靠同学帮忙。只要有空闲时间,我就去附近河边看书背书。我大妹妹那时在宿县师范学校教书,半年后我去她那儿吃饭时,她和她的同事都以惊诧眼光看着我,说我的头发已像一个疯子。我很久没有剪发,很久也没有洗头了。

复习是痛苦的,收获却是愉快的。记得我那时还去宿县一中请教过一位优秀的语文老师。那时高考已有了两次,这位老师也及时总结了一些经验。他的哥哥是我的邻居,是50年代从一个县团委书记位置上打下来的右派。这位右派对我们兄弟几个都很好,大约因为我们几个喜欢读书,因而他得知我在复习时,就介绍我去找他弟弟俞老师。俞老师给我的辅导细节不记得了,但我后来一直感激他。我记得我到复旦读研究生时与俞老师还有往来,他为我介绍过《文汇报》一位名记者,是他的同学,还是兄弟,我也不记得了,后来渐渐也就失去联系,主要还是自己主动性不够。

我并不是在煤炭技术学校这边报名的,因为按照当时的规定,煤炭技术学校也属于国家统一招生计划,读了中专,就不能再报考大学。我利用那时农民工这一特殊的身份,档案两不沾,就让家里在原籍报了名。

原籍临涣公社的文教干事周叔叔与我父亲是好友,没有怎样费力气,他就帮我报上了名。我相信周叔叔这样爽快帮忙应该基于这样一个假设性前提,即我不一定能考上,毕竟没有经过中学阶段系统学习,毕竟已有了那么多应届生。然而,后来考试情形出乎许多人预料,我的高考成绩总体上说还不错。据稍后的消息,我奋斗差不多一年的数学只有可怜的十三分,题目中有一个绝对会的定理推导,竟然被我一激动做错了。那一年英语还不计算总分,我按照别人经验在四个选择中一律选C,这样多少有了几分。我毕竟是从部队回来的,政治课即便不拿满分也应拿八九十分,可惜的是,我尽管答题文字写得很多,但并没有答到要点上,可怜巴巴,我最自负的政治课仅仅得了五十九分。我的总分主要集中在语文、历史、地理三门。据稍后获得的消息,这三门分数,可能是淮北市,或濉溪县单科第一或前几名。

文教干事周叔叔没有预料到我会考得这样好。知道这个结果,他一方面替我高兴,另一方面感到为难,毕竟我正在淮北煤炭技术学校读书,按照政策,我确实不能再去读大学。周叔叔的意思很明白,我在煤炭技术学校的事情,他帮不了忙,必须我自己去解决。假如煤炭技术学校不让我上,他也毫无办法。

我和家里商量后也别无办法,最后还是要我自己去找学校。我找了校长等领导,但个个都无权做主放我走。一位校领导建议我去淮北煤炭建设指挥部政治部去找找,如果他们同意,学校肯定不阻拦。

根据朋友提示,我找到了政治部主任。主任很威严,毫不通融,眼见到手的大学就要泡汤,我那时心急火燎,什么样的心思都有。我也不记得通过什么关系找到了这位主任的家,主任还没有下班,他太太接待了我,听了我的诉说,既高兴,又同情。过一会儿,主任回家。他太太当我面为我求情,这位主任答应向煤炭部请示。如果煤炭部不反对,我就可以去。

过几天我去听消息,据主任说,当年煤炭系统参加高考的人并不少,但真正考上的并不多,而在淮北煤炭建设指挥部似乎只有我一人,因而煤炭部、淮北煤炭建设指挥部将我的事情做了特别处理,同意我离开煤炭技术学校,回原籍参加高考录取。我的命运就此改变,今日追述,不能不感谢所遇到的每一个帮忙的人。

在报志愿的环节,有我大弟弟的教训,我从一开始就往低处报,而且那一年教育部压缩招生,更使我不敢奢望报省外高校,我就在省内几个学校中挑选,也就是安徽大学等几所学校,能报的专业,也就是文史哲最传统学科,即便经济、法律当年最冷门的专业,我都担心自己无法被录取。我的保守做法据说很有效,316分能够被安徽大学历史系录取,是那一届同学中最后一名,据说也是全校最后几名。

安徽大学现在往前追溯自己的历史已经很远了,但在我入学时,安徽大学的历史只能追溯至1958年。我们那时并没有因为学校历史短自惭形秽,依然为是省内第一综合性大学而高兴、自豪。

我所进入的历史系,更是当年新组建的。据老师说,他们一部分来自安大政教系分家,哲学、历史,都是这时独立出来的。历史系的老师从渊源上说,有不少都属于原来合肥师范学院历史系,这个系的历史也可以追至1958年。

历史系的历史短,老师也很少大学教书经验,而且合肥那时交通实在不太方便,几乎是一个孤立无援的孤岛,蚌埠至合肥的那段铁路是唯一出路,但没有办法将这条铁路与其他线路联通,所以那时的合肥相当闭塞,安徽大学与京津沪等地高校比,其闭塞显而易见。四年大学,印象中只有唐德刚、李华兴、魏宏运、彭明、茅家琦等很少外地学者来讲学。我们的眼界不能不受到很大限制。

闭塞也有闭塞的好处,就是有足够时间读书,不分心。记得入学后我借的第一套书就是侯外庐的《中国思想通史》。后来有机会我自己买了一套,这套书深刻影响了我后来的路。几年前我为一家媒体推荐书目时曾专门讲过这个故事。

很显然,我的兴趣是接续几年前评法批儒、批林批孔。毕竟那时在部队读书少,头脑中形成了一些问题,但对这些问题并不知道答案在哪里。我之所以执着报考历史系,其实就有寻找答案的潜意识。现在终于有机会去弄清先前的困惑了,所以大学几年,总体而言,我的学习相当主动,有规划,有意识,我从一年级开始,下力气从头学外语,尽管一直到后来不会说,听不懂,但毕竟三年半功夫过了研究生入学考试关。外语之外,我的全部精力就是读中国古代史料,经史子集,四部并重,一本一本往下看。对于比较难理解的作品,比如《庄子•天下篇》《荀子•非十二子》《说文解字》以及从《史记》至《清史稿》中的思想家传记、《经籍志》、《释老志》、《艺文志》等,我都曾手抄过一份,主要是借此加深理解,加深记忆。

大学四年,我的兴趣就在中国思想史,为此我系统听过哲学系中西哲学史课程,周继旨、钱耕深、孙以楷、乐寿明几位教授的中国哲学史我从头听到尾,从他们那里获益良多。中国思想史上许多问题,都因他们的讲述而获得清晰认识,比自己在那儿苦读,冥思苦想收获更多更快。

历史系老师值得记忆的更多,那时的系主任吴寿祺先生是合肥师范学院时的老领导,从政教系出来筹建历史系。历史系就像他的孩子一样,他几乎每天晚上都会到教室检查我们这一届的晚自习。有时还会与同学聊一会儿。古代史的老师吴孝铣、赵华富、傅玉璋,近现代史老师沈寂、高洪志、陈善学等,都为我们讲过课,多少也有一些私人接触,受益匪浅。

对我后来人生道路构成转折意义的是汤奇学老师。汤老师为复旦大学历史系蔡尚思先生的门生,那时蔡先生年事已高,汤老师和他的几位师兄弟主要接受朱维铮老师、姜义华老师、李华兴老师的指导。汤老师在我快毕业时分到安徽大学历史系任教,他很快请来李华兴老师做了一个为时不算短的系列讲学。李老师讲的是中国近代思想史,毕竟来自复旦名校,他那时赢得了我们几届同学的拥戴。记得当年报考研究生时,我们班只有三十人,报名的不过十来人,而报考李老师的就有好几位。

看着那么多同学报考李老师,我当然没有勇气参与竞争。汤老师这时给我们班提供了更多信息,所以我和几位同学就避开了自相竞争。这是我报考复旦大学历史系朱维铮老师的直接原因。朱老师的名气那时还不是很大,他与姜老师、李老师正在合作,他们合作的论文不时见诸学术刊物,但对我们边缘化的内地大学,我那时并不清楚这几位老师的分量。

汤老师的建议使我获益无穷。初试合格后需要去复旦面试,那时我们都很胆小,在进入面试教室前,我根本没有想过去看看朱老师。面试的内容早已忘记了,记忆中,因为我的面试,一位来自复旦历史系的考生被淘汰了。

进入复旦,是我进入学术的开始。朱老师对我的影响是全方位的。三年时间,我们追随朱老师读经典、读理论,我也曾给朱老师当过两个学期的助教,随堂听课,协助处理一些事务。

朱老师的讨论班最有内容,我获益最大。他规定我们每周读一本经典,从古典开始,从《论语》往下读,顺流而下。由于我在本科读书时在古典方面略下过一点功夫,因而在朱老师讨论课上,我多少还敢讲点看法,尽管很幼稚,有时也受到朱老师的批评,甚至嘲弄,但确实通过这门课获益巨大,对后来的专业研究非常有意义。

复旦三年,我并没有想着往下读。朱老师那时不时向我们灌输着传统老先生的看法,三代之下无真学问,学问只在古典、在古史,所以我那时根本没有想过近代,印象中,除了跟汤刚老师读过《宋元学案》《明儒学案》,宋以后的历史并没有下过功夫。朱老师那时让我们注意地下发掘,一再提醒我们注意读考古报告,读文物,注意一切来自地下的新史料,所以我在后来选择毕业论文题目时,没有一个在秦汉以后。

三年的研究生学习很快结束了,复旦的校园生活让我开了眼界。我们那时的价值观,就是万般皆下品,惟有读书高,没有谁想着进官场,去从政,尽管那时也有读书人在官场如鱼得水的先例。朱老师那时根据自己的人生经验,也不主张学生从政,他替我做出的选择,就是进社科院从事研究。记得当时朱老师因会议或其他事来北京,就与历史所的朋友为我安排了出路,我毕业时的派遣证就是到历史所报到,具体工作单位为侯外庐先生创建的思想史研究室,黄宣民、卢钟峰、步近智等先生,都与朱老师有交情。这是一个重要因素。

然而就在我将要报到的时候,朱老师在近代史所工作的老同学刘志琴老师,正好在上海,一个偶然机会,她劝我不要去历史所报到,改派近代史所。刘老师的理由很简单,也最具说服力,因为近代史所刚刚交付使用新办公楼,很快还会有一幢宿舍楼,近代史所分房子肯定比历史所快。在1986年,没有人想到房产私有化、市场化,我们那时唯一的机会就是等待单位分房子。所以对刘老师的建议,朱老师也很认同,而且朱老师与近代史所丁守和、杨天石、王学庄等,也是多年好友,且同为那时文化热的弄潮者。于是,1986年8月,我就拿着去历史所的派遣证到近代史所报到了。

这一改变不仅让我较其他同学稍早一点得到了一间平房栖身,更重要的是,这个改变深刻影响了我的学术道路。我在安大四年、复旦三年,似乎从来没有想过自己将来从事近代史研究,我那时的理想,就是像胡适、冯友兰说过的那样,在古史上下功夫,争取发现一个古字,一件古史的新意义。现在来到了近代史所,我必须从头开始,阅读近代史资料。

近代史所也有一个通史研究室,而且创所所长范文澜先生的兴趣就是古史。近代史所有着良好的学术风气,只要是真诚做学问,不论哪一段,只要有心得,有见解,并没有什么范围限制。我所在的文化史研究室,那时的主任为丁守和先生,副主任是刘志琴老师。丁先生是自学成才的大家,古今中外,均有涉猎,年轻时做过马恩列斯著作研究,马克思主义传播史研究,后来将精力集中于传统文化,特别是历代奏折研究。刘老师是明史大家,我在读书时就对她的晚明城市研究非常佩服。刘老师也没有刻意下来做近代史。所以我那时如果不下来阅读近代史料,也没有什么问题,但是我总觉得历史机遇让我来到了近代史所,我不应该辜负这个机遇,不能对研究所主流学术一问三不知。这是我毕业后没有在原来题目上接着做的一个因素。

有了这个想法,我从进所报到开始,就拿出全部精力补近代史课,系统阅读中国史学会主编的那套“中国近代史资料丛刊”巨著。我没有任何既定的,或者一定想做的题目,我的兴趣就是读书,就是补课,读了这套书,我又按图索骥,在所图书馆、科学院图书馆、北京图书馆、首都图书馆漫无边际阅读。现在回想起来,从1986年至1991年几年,是我读书最多,也最无功利的几年,自认为这几年阅读让我后来几十年受益无穷。

那时的学术界风气、管理,也与现在很不一样。不论是老师、老先生,还是研究所、研究室领导,没有人催促你去写文章,去写书,老一辈敦促我们的是“好好读书”,“不要随便写东西,以免将来后悔”。所以那几年,也没有后来市场化、商品化影响,也没有人想到去干点什么学术之外的事情,每天的事情,就是借书、读书、还书,三点一线,从家里到办公室,到图书馆。

没有压力,没有目的,没有功利的读书,才是真读书,我非常感谢那几年。那时也没有现在频繁的考评,没有什么量化,研究所有老先生评职称并不是像今天看著作量,更不会荒唐地看发表刊物的级别。研究所衡量人才的尺度是学问,而衡量学问的方式,就是老先生们的感觉。有没有学问,不是写出来,甚至也不是说出来。有学问就是有学问,没有学问就是没有学问,一切都在老先生感觉中。印象中,当年流传老所长夸某位老师最有学问,但从著作量上说,这位老师述而不作,甚至连述都懒得做。他的学术理想就是弄清问题,问题弄清了,也就没有写的必要了。

假如不是一个偶然机会,我也将像这位老师这样述而不作,以读书为人生快事,以弄清问题为学术目的,而不是以著述为学问唯一诉求。我在1991年之前几年,其实就是这样度过的,单位也没有说什么,自己感觉也良好,尽管没有什么成果,到时该给的中级职称也没有耽搁。

我那时确实以为写出来太俗了,但在单位或学术会议上,我又是一个话痨,后来反省,有几次会议,我自己都觉得说得太多了,甚至说了很不应该说的话。日子就这样平淡无奇过着,读书,借书,买书,有时与朋友喝喝酒。无功利,很惬意。然而就在一次喝酒时,张德信先生一句有意无意的嘲讽深刻刺激了我,使我恍然有悟。

张德信几年前去世了,我一直称呼他张老师。他也确实当得起老师的名份,因为他确实在人生问题上给年轻人以热情指导。我自认是获益最多的几个年轻人之一。通过他,我不仅建立了一些人脉关系,而且获得很多人生教谊。我们在一起喝酒的机会比较多,但他始终没有对我只读不写、夸夸而谈说过任何意见,或给予什么提示。但是1991年的一天,我在与张老师,可能还有其他人一起喝酒时,不知说到了什么事,张老师突然轻轻说了一句:“你这么牛逼,怎么一直不见你写的东西?”

这句话让我浑身出汗,一下子陷入尴尬。痛定思痛,我并不觉得张老师说的有什么不妥当,我后来甚至非常感谢张老师这个及时、不留情面的提醒。如果不是这个提醒,我继续浑浑噩噩读书,喝酒,继续乐呵呵,那么几年后评职称,我肯定会遇到挫折。这个提醒来得及时,出汗固然尴尬,但洗心革面,从头开始,让我及时避免了更大失误。我后来一直感谢张老师这个提醒,我对他说过,但他说确实不记得了。

(篇幅原因,刊发时内容有删节。)

点击下方 蓝色文字 查看往期精选内容

人物|李鸿章|鲁迅|聂绀弩|俾斯麦|列宁|胡志明|昂山素季|裕仁天皇|维特根斯坦|希拉里|特朗普|性学大师|时间|1215|1894|1915|1968|1979|1991|4338|地点|北京曾是水乡|滇缅公路|莫高窟|香港|缅甸|苏联|土耳其|熊本城|事件|走出帝制|革命|一战|北伐战争|南京大屠杀|整风|朝鲜战争|反右|纳粹反腐|影像|朝鲜|古巴|苏联航天海报|首钢消失|新疆足球少年|你不认识的汉字|学人|余英时|高华|秦晖|黄仁宇|王汎森|严耕望|罗志田|赵鼎新|高全喜|史景迁|安德森|拉纳・米特|福山|尼尔・弗格森|巴巴拉・塔奇曼|榜单|2015年度历史书|2014年度历史书|2015最受欢迎文章|2016年最受欢迎文章