对于各位高中的家长来说,选择专业必定要考虑这个专业未来的就业情况。某大型求职网站近期就完成了《2017应届毕业生求职状况调查报告》,小编为大家整理了,相信对各位家长选择大学专业有一定帮助~

国内28个省、直辖市和自治区的867所高校的

8,567

名毕业生参加了本次调查。

259所高校的

3,180

名毕业生接受了问卷调查,其中91所为211和985学校,受访学生有

2,552

名,占调查人群的

80%

。本调查对211/985学校毕业生的相关统计主要采用这一部分数据。

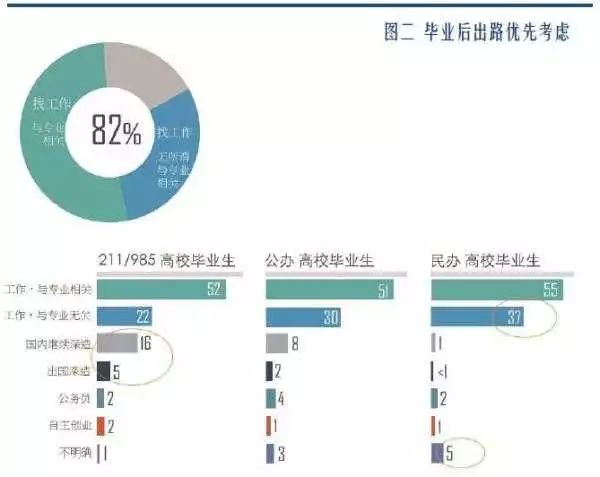

•

82%

的毕业生表示毕业后首先考虑求职就业,民办高校毕业生“毕业后即工作”的意愿高达

92%

。本科及以上毕业生首选“找工作”约

75%

,高出2016年近7个百分点。

20%

的人优先考虑继续学习深造,另有

1.4%

的人考虑自主创业。

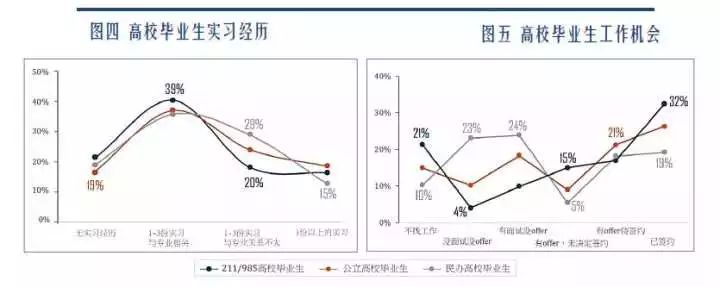

• 近八成的毕业生有过实习经历,有实习经历的毕业生获得的工作机会明显高于无实习经历的,实习经历多的工作机会明显高于实习经历少的。

但是

理工科毕业生的实习率最低,这不妨碍他们是最容易获得工作机会的,

博士毕业生中

40%

的人没有实习经历,但是

65%

的人已经拿到offer。

专业本身和知识深度

一定程度上超过了实习经历对求职的重要性。

•

上海、北京

等一线城市保持对高校毕业生的最大吸引力,一线城市成为多数大学生工作和读研的首选地区,机会、眼界和相对公平的城市是吸引点。但毕业去异地求职的意愿正在降低,越来越多的毕业生们倾向在离家近的城市工作。大城市让人无法企及的房价和房租逼退很多了毕业生在这些城市的求职愿望。

•

31%

的毕业生表示“不特别考虑企业是什么类型”,四分之一的毕业生希望自己的职业生涯起步于国有企业,这其中来自重点院校的毕业生比例最高。集中了领先的科研技术和专家人群的雇主受到欢迎,毕业生们希望有个高水平的职业平台施展所学和获得其他职业资源。

• 毕业生的预期月薪最多在

4,001~6,000元

,为

42%

,已接近甚至高于当地的职工月平均工资,月薪

6,001~8,000元的

毕业生占

20%

,数量超过了4,000元以下的毕业生(

18%

)。但人才争夺的真正较量在户口、股票期权、住房补贴和特别培训计划等手段。企业对优秀的校园人才非常慷慨,但高房租消化了雇主的高薪福利,使得很多高学历毕业生们对薪酬无感,但又苦于其他城市的工作机会不多。

•

30%

计划毕业后第一份工作做“两至三年”。绝大多数毕业生对第一份工作的目标是积累经验,提升价值。超过三分之一的毕业生(

36%

)有明确的求职方向,但认为自己没有什么专长,特别是本科毕业生。

27%

的毕业生表示因为学有所长,受到雇主欢迎。女性毕业生对自己的就业能力评价低于男性。

•

72%

的毕业生表示自己决定是否工作,在哪里工作和为谁工作。

14%

的毕业生表示工作的决定权在父母手里。但几乎所有的毕业生表示,求职需要父母或者熟人的帮助。

今年2017年的调查中,来自民办高校的受访毕业生占

38%

,其中绝大多数来自职业学校,他们构成了毕业后马上工作的最大人群。参加本次调查的受访

者

82%

的人表示毕业后就找份工作,

民办高校毕业生“毕业后即工作”

的意愿高达

92%

。

事实上,职业高校的学生有一部分从入学开始就受到雇主的影响,课程、见习和技能培训都有明确的职业方向,甚至在未毕业时已经累计了一定的工作资历,有工作收入,他们的

就业目标最明确,

他们所学的在工作中可以马上使用。当然他们

主要来自那些技能门槛较高的专业

,而类似营销、管理等专业的专科毕业生的求职仍然比较迷茫不清,缺乏竞争力。

关于“为什么大学生愿意毕业后找工作”的询问,毕业生们的理由主要为:

• 考入名校的难度超过以往,但

就读非知名高校的研究生没吸引力

,这在国内高校也是如此。

• 因为技术和技能的日新月异,眼下,中国雇主乐意聘用大学毕业生,特别是领先的民营企业、国企和跨国公司,它们中的很多家手里都有目标高校或者专业的名单,它们给出的offer一点也不少。

• 没有足够的信息和案例证明海外和国内的硕博毕业生有更好、更多的工作机会。

• 海外或者国内高校的求学深造也可以在工作一段时间后再实现,或者工作后雇主可以提供这样的机会。很多国内高校的开设了海外游学项目,也满足了一部分学生的需求。

总之,愿意毕业后就工作的毕业生们认为现在的就业机会更好,也有一部分理工科专业的毕业生们认为,现在最先进的技术和知识在企业内,而不在学校。

不过毕业生们的投票也显示出,大学生招聘并不容易,特别是

名校的毕业生们,他们在继续求学方面有更强烈的意愿

,也更容易实现,自主创业的人也比去年明显增加。与此同时围绕这些毕业生的竞争也非常激烈。

比如

数年前一些全球知名的咨询公司和投资银行不考虑在国内招聘大学毕业生,但是最近两年它们提供了不少职位空缺,年薪低于BAT和银行,工作的地点有些在海外。有迹象显示,中国的优秀毕业生开始成为企业海外市场的目标。

参加座谈的学生都表示就业机会有数个,但他们并没有因为选择多而感到满意。他们的工作期望随学历和学校、专业知名度不同而不同。

比如他们希望的工作有国企的稳定、跨国公司的管理方式和企业文化,民营企业的核心岗位,这也意味着,他们对雇主更挑剔,跳槽离职也将更频繁。

18%

的毕业生有过3份以上的实习工作。数据显示,有实习经历的毕业生获得的工作机会明显高于无实习经历的,实习经历多的工作机会明显高于实习经历少的。

实习不仅帮助毕业生们提高就业能力,更大程度上帮助毕业生调整工作预期,了解职场规则以及养成工作态度。此外,实习经历对于申请学校和创业的毕业生而言,也是有所帮助的。

事实上,提供实习岗位已经成为很多雇主的常规举措。行业领先的雇主常常从实习生争夺开启每年校园人才的争夺,IT、金融、快消、零售和电气、工程等行业的雇主都乐意拿出短期、临时性的工作提供给毕业生,从实习生中发现可正式录用的校园人才这是一个经济、有效的方式。

但是,调查也发现,理工科毕业生的实习率最低,但这个并不妨碍他(她)们是最容易获得工作机会的,博士毕业生中

40%

的人没有实习经历,但是

65%

的人已经拿到offer。专业本身和知识深度一定程度上超过了实习经历对求职的重要性。

无论是学校、专业和学历都显示出,

工作机会的天平还是倾向知名学校和高学历

,实习和就业并非完全正比。

理工科、商科的

毕业生的就业机会不仅更多,而且与所学专业关联度也更高,在求职中更具主动性。

调查发现,中国高校的类别和专业设置丰富而复杂。学校或者专业的口碑之外,雇主很难了解多数高校的教学质量和毕业生数量,导致不少

所在高校知名度不高和学历不高的毕业生缺少适合的实习和工作机会

。同样,

毕业生对雇主的实力和用人需求也缺乏了解和比较,知名度不高,或者所处

行业形象不高的(比如制造业)的企业对人才吸引力不足。

在外企、民企和国企工作有什么不同吗?对个人的前途有什么影响?

31%

的毕业生表示“不特别考虑企业是什么类型”,这一数字超过了2016年25.3%的调查结果。

对企业的“门第之见”在毕业生中间逐渐弱化

,这得益于在众多行业和市场,各类型企业竞争愈趋充分,某一类企业独占优势的局面越来越少。也因为资本间合作越来越频繁,不同企业类型之间的并购、交叉持股多见,对企业类型的很难判断。

但同时,四分之一的毕业生希望自己的职业生涯起步于国有企业,这其中来自重点院校的毕业生比例最高,而跨国企业的吸引力低于了民营企业。

博士毕业生中

36%

愿意去跨国公司谋职,另有

32%

的博士生希望能在政府/事业单位工作。

26%

硕士毕业生希望在跨国公司找到机会,更有

31%

的人希望能在国有企业工作。高学历和重点院校的毕业生对国有企业、跨国公司以及政府/事业机关,包

括对知名民营企业的青睐,最主要的原因是,这些企业还是集中了领先的科研技术和专家人群,毕业生们希望有个高水平的职业平台施展所学和获得其他职业资源。

几乎所有对大学生的调查都表示“薪酬不是最重要“的求职要求,那么什么是最重要的?毕业生的回答并不明确。

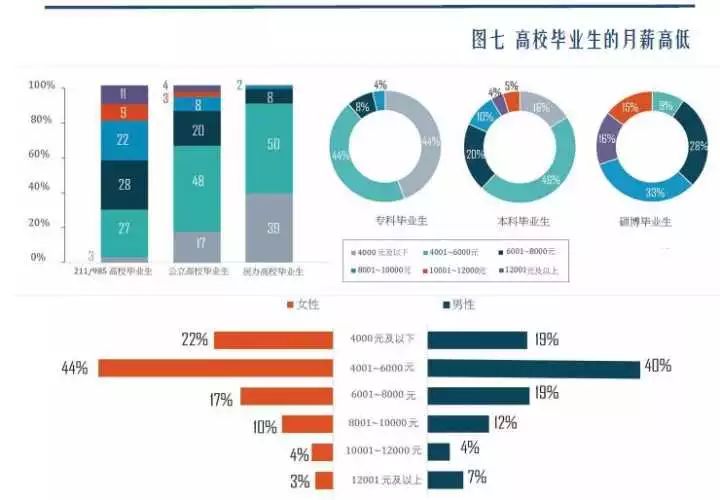

毕业生的预期月薪最多在4,001~6,000元,为42%,这与他(她)们的大学年开支接近,也接近甚至高于当地的职工月平均工资,月薪6,001~8,000元的毕业生占20%,数量超过了4,000元以下的毕业生(18%)。学历对薪酬高低的影响最明显,八成以上的博士毕业生的月薪超过12,000元,受访者中博士毕业生的offer无人低于六千元。三分之一的硕士毕业生月薪在8,001~10,000元,23%的硕士毕业生月薪过万元,而46%本科生的月薪预期在4,001~6,000元,8,000元以上的高收入比例达19%,算上硕博士毕业生达到24%,远超2016年15%的调查结果。由于大多数企业提供的年薪超过12个月,毕业生的年收入预期将更高。

规模较大的雇主提供毕业生统一的薪酬水平,或者依据学历或区域制定不同的薪酬标准,招聘量较小的雇主则给予个体不同的薪酬。但是薪酬易于比较,太过普遍性,所以在统一的薪酬水平之外,雇主针对不同的个体还给予不同的特殊礼遇。

比如户口、股票期权、住房补贴和特别培训计划等等,而这在招聘中并不明确,毕业生们求职时大多不知情。换而言之,薪酬之高低的确不是最重要的,雇主对于一些人才是非常慷慨的,而毕业生之间的实际差异比薪酬差异更大。