图片说明:《清明上河图》局部

图片来源:

http://www.360doc.com/content/15/0322/09/8836479_457092888.shtml

原文信息: Paul S, Chen Z, Lu M. Contribution of household income components to the level and rise of inequality in urban China [J].

Journal of the Asia Pacific Economy

, 2017(issue 2):pp.212-2 26.

自1978年推行市场化改革以来,30多年来,中国城市家庭收入不平等程度显著上升。在改革前,国有企业的工资是城市居民收入的唯一来源。改革时期实行的劳动力市场改革、私营企业的所有制、农村到城市的迁移和开放的政策,创造了家庭从非国有企业和非工资来源(如商业和财产)获得收入的机会。在改革之初,私营企业和个人的商业活动都被认为是风险较大的。从国企或事业单位等公共部门出来创业的人被称之为“下海”。最初有能力承担风险的富人承担了私人企业的风险,赚取了巨额利润。随着技术和业务的发展,越来越多的风险厌恶者开始了私人企业的经营。1997年正式承认民营企业所有者是中国社会主义市场经济的建设者,引领了小企业的快速发展。结果,从1988年到2002年,家庭收入的收入部分增长了7倍,财产收入增长了3倍。政府还通过救济收入和失业津贴发起再分配政策。因此,市场改革和政府再分配政策带来了家庭收入构成的显著变化。本文的研究目的是考察家庭收入构成中的这些变化是否影响了中国城市的收入不平等。作者使用了来自中国家庭收入项目调查(CHIPS)的家庭层面的数据,从1988年、1995年和2002年进行收入来源的不平等分解分析。分析显示,工资性收入对不平等的贡献在过去几年里有所下降。在1988年,作为不平等增强成分的商业收入,在1995年和2002年成为不平等的减少力量。边际分析显示,商业收入的1%的增长中和了工资等价增长造成的不平等增加的三分之二。

在改革前的时代,中国有一个中央计划和官僚化的经济。所有工人都在公共或集体所有的单位工作。按照国家规定的工资制度,工资结构是高度平等的。工人们很少被允许从一个工作单位转到另一个工作单位。这项终身合同意味着工人们受到保护,免受失业的影响,但同时也避免了其他收入来源。这些工作单位还为员工提供了大量补贴住房、疾病的收入保障和养老金。其他服务,如儿童保健、教育和卫生保健也由工作单位组织和提供。因此,在为国有企业的工人提供服务方面,存在着一种强有力的平等因素。与毛主席的观念相一致的是,工资与教育的关系很弱,但随着年龄的增长,工资的增长也很明显。另外对进城务工人员的迁移有严格的限制。因此,公社和工厂的平等主义安排扼杀了激励,产生了巨大的效率低下。

市场改革首先是为了提高国有企业的效率和竞争力。通过提供奖金和补贴,工资平等被取消,以换取更高的效率。国有企业征聘名额逐步取消。国有企业被推向市场,让他们在破产的时候承担损失。因此,大量的国企员工下岗了。因此,与在岗的工人相比,下岗的工人面临着相当大的工资劣势。另外,对从农村到城市的工人迁移的限制放宽了。雇主们得到了自由,可以有效地确定雇员的工资。结果,城市劳动力市场出现了,工资不平等加剧。20世纪90年代,随着开放政策的实施和对民营企业进入市场的管制放宽,市场改革进一步推进。这导致了私营企业、合资企业和外资企业的活动的扩大。因此,非公有制经济中雇用的劳动力比例从1985年的4%增加到1995年的17%。在1990年至1995年的短期内,私营部门(私营企业和自营职业)的就业增长了三倍,城市中外资企业的就业率几乎翻了两番。作为改革的一部分,政府通过救济收入和失业津贴对个人和家庭加强再分配政策。1986年,城镇失业保险成立,以帮助失业者。在20世纪90年代中期,政府建立了一个社会养老金制度来取代旧的养老金计划。一开始,社会养老保险制度的覆盖面有限,但多年来不断扩大。确保最低生活水平的城市社会保障制度是政府为保护穷人而发起的另一项非常重要的再分配政策。总之,市场改革为个人和家庭创造了机会,从非国有企业获得有竞争力的工资,并从商业和房地产投资等非工资来源获得收入。这与再分配政策一起带来了家庭收入结构的变化。

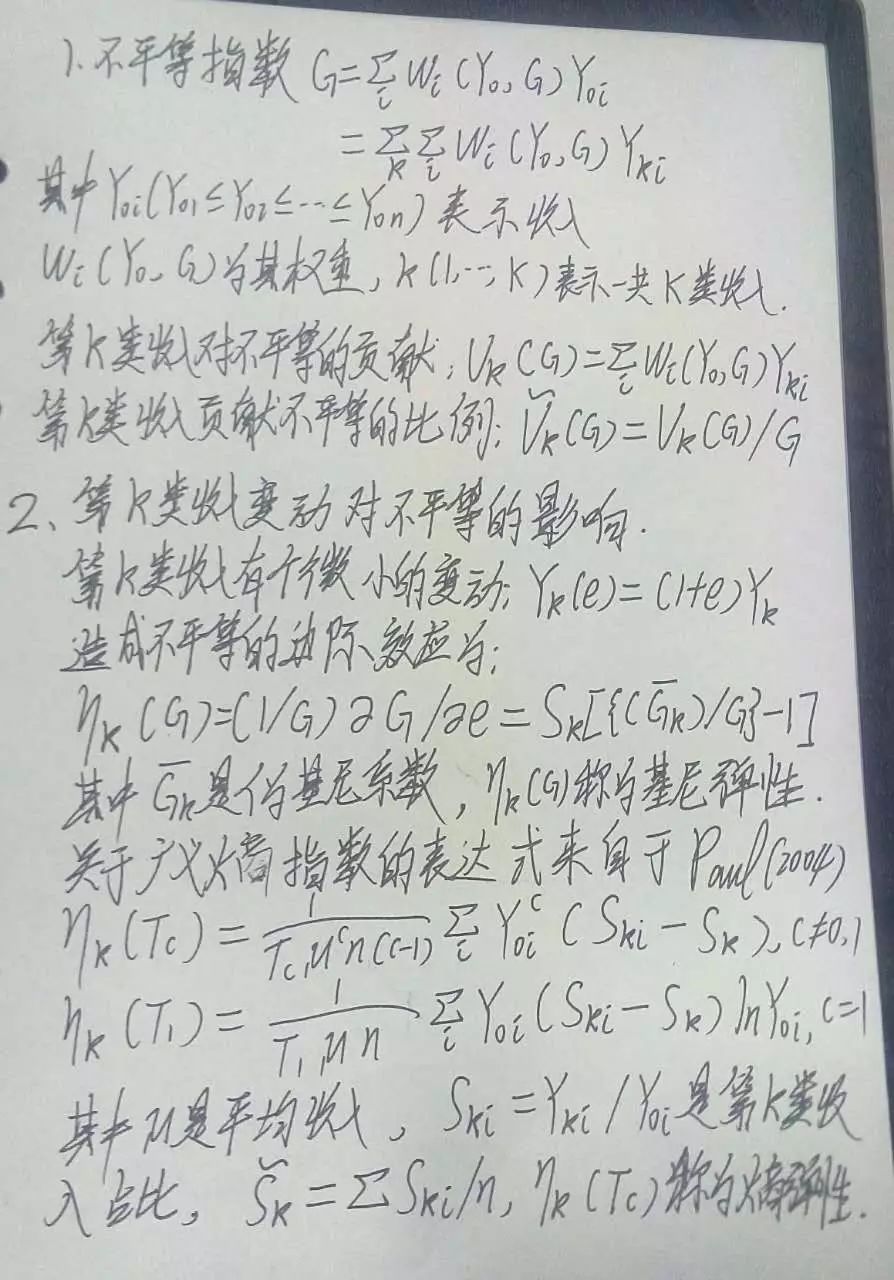

(由于公式较多,不方便编辑与阅读,故手写并拍照上传,详细内容请参照原文和参考文献)

1. 数据

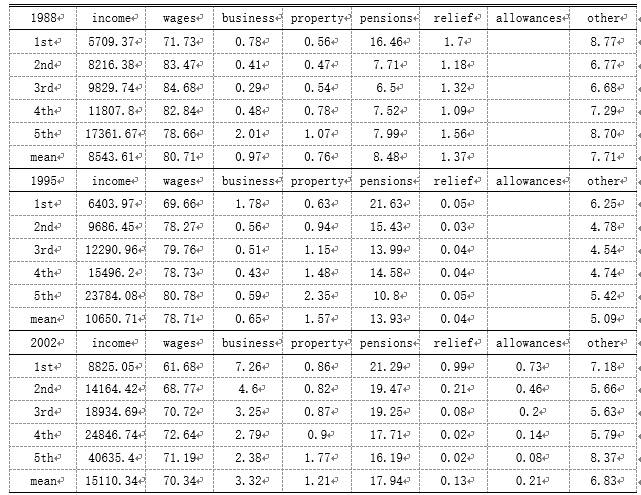

本文使用的是CHIPS1988、1995和2002年的数据。所有家庭收入数据都由消费价格指数和区域购买力平价指数换算成1995年不变价格。在1988 - 1995年期间,家庭平均实际收入增长了约28%,在1995 - 2002年期间增加了56%,在整个研究期间增加了一倍。家庭收入的七个组成部分被确定为:工资、营业收入、财产收入、养老金、救济收入、失业津贴和其他收入。财产收入由利息、股息、债券和租金收入构成。救济收入(也称为社会救济)是1988年和1995年从其公司获得的生活困难的工人。在2002年,公司没有向工人提供这样的救济收入。对于失业或年老但不是退休的工人,救济收入只在1988年从社区基金中获得。1995年和2002年,失业人员以政府补贴的形式获得了救济收入。失业津贴计划在1988年和1995年都不存在。与其和其他类别合并,作者更倾向于在2002年保留它作为一个单独的收入组成部分,主要是了解它对不平等的贡献。

1988年,家庭收入和财产收入相当低。然而,这种情况随着上世纪90年代中期开始的市场化改革和开放政策而改变。在1988 - 2002年期间,商业收入增长了7倍,但其在家庭收入中所占的比重仅增加了2.35个百分点。在家庭收入中,工资和工资的份额下降了10个百分点,而在1988 - 2002年期间,养老金的份额增加了9.5个百分点,显示了现代中国养老金的重要性。工资在家庭收入中所占的比重往往会随着我们向更高的五分之一群体转移而增加。正如预期的那样,相反的情况适用于失业津贴。1988年,商业收入对收入较高的家庭群体的贡献更大;然而,1995年和2002年,由于小企业的增长,情况发生了逆转。

表1:收入结构变化(由原文数据摘录而来,下同)

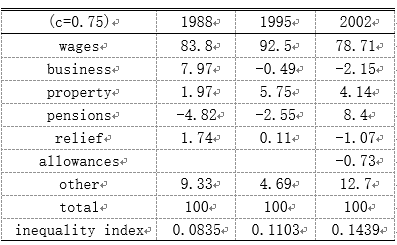

2. 收入结构对不平等的贡献:分解结果

根据两个熵分解规则,研究了不同收入来源对不平等的贡献,工资在1988年为不平等贡献了83.8%。在2002年,他们对不平等的贡献减少了5个百分点。多年来,企业收入和养老金对城市不平等的贡献发生了巨大的变化。1988年,商业收入对不平等造成了7.97%的影响,1995年,它变成了不平等减少的收入部分(- 0.49%),在2002年这种情况加强了,因为在收入较低的收入群体中,小企业的集中度越来越高。在2002年被视为不平等的其他收入来源是救济收入和失业津贴。相比之下,基于Gini分解的不平等贡献(违反了否定性的属性)是非常具有误导性的。这些贡献在大小上常常是不同的,甚至在很少的情况下也有不同的标志。例如,在2002年,Gini分解为营业收入分配了积极的不平等贡献,这很难解释,因为当我们在收入阶梯上走高的时候,企业收入的份额下降了。救济收入和失业津贴的负面贡献非常低。养老金对不平等的正向作用表现得过高,而财产和其他收入则偏低。

表2:不平等的分解

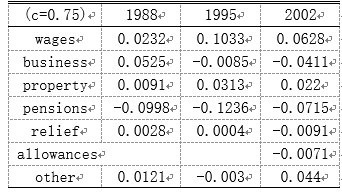

在2002年,关于工资的熵弹性是0.063,这意味着工资的10%的增长将导致家庭收入分配的不平等增加0.63%。对财产收入和“其他收入”的不平等的弹性是相对较小的和正向的。另一方面,对营业收入、养老金、救济收入和失业津贴的不平等弹性分别为负(- 0.041,- 0.009,和- 0.007)。加强这些收入构成将会减少不平等。值得注意的是,营业收入增长1%,抵消了工资等额增长造成的不平等增加的三分之二。一些收入来源的边际变化在1988年和1995年对不平等造成了不同的影响。例如,营业收入和救济收入在1988年的增加是不相同的。1988年财产收入的边际变化对不平等的影响远低于1995年和2002年。

表3:各类收入的熵弹性

4. 收入结构对收入不平等增加的影响

所有衡量不平等的措施都显示了城市不平等现象在样本期间的上升,例如,c = 0.75的熵指数显示,不平等程度从1988年到1995年增加了32.1%,从1995年到2002年增加了30.4%。在1988 - 1995年期间,工资对所观察到的不平等的增加作出了最大的贡献。在1988 - 1995年期间,财产收入和养老金也对不平等的加剧作出了较大的贡献。1995年以后,工资的重要性下降了,而养老金和其他收入的增加解释了不平等的增加。在1995 - 2002年期间,被认定对不平等有降低作用的收入成分是营业、财产和救济收入。

表4 收入不平等的加剧