这是《活着》栏目第718次推送

自闭症/孤独症,这些词汇从被创造的第一天起,更像是在表达一种困惑——对这个人群的难以描述。“他们”,是“被定义”的,源于“我们”的尚未理解。

当“我们”尝试与自闭症人士展开沟通,很多时候,会发现文字语言的失效。

那么摄影呢?

自闭症儿童摄影计划

(Twinkling Photographer Project,简称TPP)从2016年起开始了一次公益尝试。自闭症人士的拍摄主题则视乎个人意愿与兴趣,让相机成为他们的另一双眼睛,让影像作为表达的一个出口。

这次我们推送,是一群15岁以上自闭症孩子们的摄影作品,当他们拿起相机,会发生什么?

影像的表达,从最亲密的父母开始。

2018年杭州下了一场大雪,雪后初融的石子路有些湿滑,李栋明的父亲牵着24岁的儿子的手慢慢地走着。

在浙江省茶叶博物馆,李栋明用相机里留存下了父亲的模样。父亲说,之前在这里拍过一张照,而今天又有雪景为背景,时年经转,仍然互相陪伴在彼此身边。

曾经,自闭症令李栋明的情绪很暴躁,医生建议长期服药,“可能这一生都不能离开药”。但李栋明的父亲不相信,他想让孩子活得更快乐。而后,他发现儿子有情绪暴躁的时间点——每天上午7点到8点。在那段时间里,李栋明被父亲带着去爬山,爬累了就没有力气发脾气了。两年下来,李栋明的情绪问题也渐渐缓解了。

(←左右滑动看4张父亲的羽毛球写真→)

李栋明的父亲是羽毛球爱好者。在共创摄影师丁士扬和胡靓杳的帮助下,李栋明有了一次为父亲拍写真的机会。影棚里,李栋明很认真地拍摄,而父亲为了让儿子拍出好照片,一遍一遍地摆出打羽毛球的动作。

李栋明的父亲,他就想好好锻炼身体,让自己80岁还跟60岁一样,90岁还跟70岁一样,“我们知道别人的帮助也是一时,还得靠自己,所以我要让自己的身体健康,可以把栋明养大成人,可以让栋明成家立业。”

拍摄打羽毛球的时候,我站在旁边的我默默地看着,父母的爱深沉到你看不出来,一点一滴的言行举止都渗透着他们的爱。

—— 协调员 任泫榕

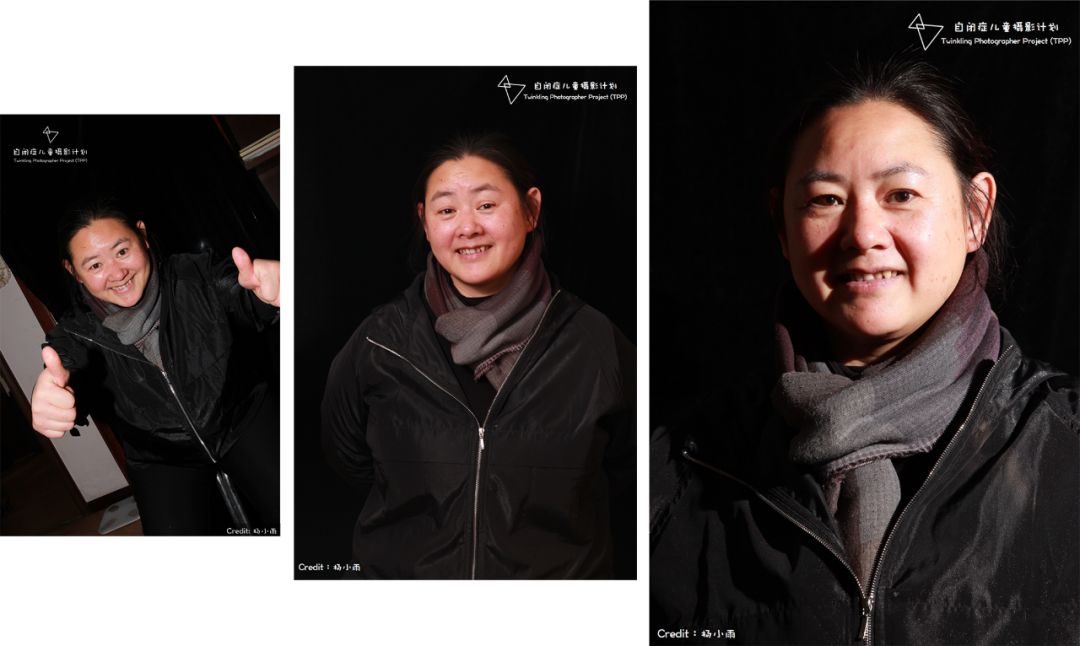

15岁的杨小雨有一些超重了。吃饭时,妈妈特地做了减肥餐,但杨小雨却说想吃皮蛋瘦肉粥,妈妈最后妥协。“他太胖了”,妈妈一直控制着杨小雨的饮食习惯,但杨小雨知道妈妈的弱点——照顾儿子的面子,不在外人面前制止他吃爱吃的食物,“其实他很会钻空子的。”

“他的缺点就是脾气大,有些事情放过了,也是抓大放小,希望他有一个好心情专心做应该做的事情。”妈妈在微信中写道。

而杨小雨毫无遮掩地“告诫”我们,如果未来继续决定和孤独症孩子接触,要有心理准备,不是每个孤独症孩子都像他这么好相处。

杨小雨说,自己更喜欢和成年人玩。但问到有哪些朋友时,却只听到一个邻居、快递员和送餐员。他喜欢骑车,会和快递员小哥比谁骑得快。这场竞速的结果,会影响杨小雨一天的心情。

妈妈很重视每一次带杨小雨出门的机会。尤其儿子要骑车的时候,要祈祷平平安安,妈妈会穿上她的幸运色,“黑灰就是我那天的幸运色,不是迷信,心安而已”。

自闭症女孩李浩铭9岁才开始发声说话,她有着自己独特的打招呼方式——摸耳朵。李浩铭喜欢观察她能看到的所有人的耳朵。而她表达喜欢一个人,也会突然伸手摸对方的耳朵。

(←左右滑动看4张李浩铭为陌生人拍的照片→)

自闭症使得李浩铭在语言上有交流沟通的障碍。在户外的拍摄中,大家鼓励她

尝试拍摄陌生人。

拍摄过程刚开始并不顺利,李浩铭不好意思走上前向陌生人打招呼,并表达出自己的拍照诉求,或在未与被摄对象解释前,直接去摸了对方耳朵,带来些许惊吓。

妈妈不断地鼓励引导她,告诉女儿如何与陌生人交流。李浩铭慢慢地能学着说出来:“姐姐,我能给你们拍照吗?”。在给陌生人拍之前,她会说出“1、2、3”。拍完会说,“谢谢姐姐,谢谢哥哥,哥哥姐姐再见”。一趟下来,李浩铭一共找了11组陌生人,成功拍摄了10组,共19位路人。

沟通本应是使人快乐之事,所以一切关乎沟通,一切亦关乎快乐。

——

共创

摄影师 蒋智行

(←左右滑动看4张胡进的独特视角→)

胡进很害羞,她更愿意对着地面拍照,这是她独特的视角。她还喜欢折纸,手上总是拿着纸,拍照的时候纸就会入镜。有时边走边拍,胡进的脚连同不同材质纹理的地面和当日对应的天气也会共同入镜,成了自我足迹最真实的记录。

共创

摄影师彭丹曾想指导胡进举起相机拍摄,不过这位24岁的自闭症女生却用她自己“对着地面”的视角拍出了不少意料之外的画面——妈妈的衣角与不稳定的旋转画面。“或许一直拍地面,也能拍出一朵花来”,摄影师说,“我感觉自己完全拍不出来,大概是她施了魔法”。

胡进的笑容干净、纯粹。每当摄影师夸奖她某张照片拍得好、有才华时,胡进会笑,不好意思地,或者开怀大笑。虽然她并没有说话,但就像说了一样。

(←左右滑动看张宜凌拍的2张大桥照片→)

在杭州,钱塘江穿城而过,十座大桥连接着沿江两岸。20岁的张宜凌喜欢钱塘江上的大桥,会和别人分享他所知道的所有关于桥的故事。曾有传言钱塘江大桥即将被拆除,张宜凌说要把他拍下来,“以另一种形式把它留下来。”

在桥上,张宜凌捡到一块只有末截的汽车牌照,他说自己能想象道这是出了车祸之后被撞下的牌照。

在乘坐地铁时,张宜凌会用播音腔播报站点。除了大桥,这位自闭症男生一直说自己很喜欢地铁,很想在地铁站工作。

常常会觉得,有自己特别热爱的东西真的是一件非常好的事情。

—— 协调员 孙郦婧

(←左右滑动看杨挺拍的3张火车头照片→)

30岁杨挺是中国大陆第一批被诊断为自闭症的其中一位。杨挺非常喜欢看火车,几乎每天傍晚都要去看经过家附近的一列火车。

在铁道博物馆,杨挺对每个火车的编号都能讲出相应的制造国家和年代,甚至对内燃机的工作方式都非常熟悉,讲这些时滔滔不绝。

杨挺小时候为了追火车,摔倒过很多次,牙齿还磕掉了一颗。在中学时,杨挺在作文《我的理想》中写道,希望自己长大了当一名“豪迈的火车司机”。

虽然,杨挺说现在的理想是做一名对社会有用的人,但当他坐进火车车头时,那种兴奋劲似乎让人看到了一位追赶着梦想的少年。

刘峰林在家中拍摄自己最喜欢的高达模型。事前,

共创

摄影师河马教给他基本的闪光灯使用技巧,但这位19岁的自闭症男生却很快有了自己的方法。

他找到蓝色塑料袋蒙在闪光灯前,把灯光输出开到最大,当摄影师和刘峰林的妈妈试图告诉他这么操作是不正确时,刘峰林说:“这是一道耀眼的蓝光炮轰过来,就是我想要的效果”。

(←左右滑动看刘峰林拍的2张照片→)

刘峰林会把平日里绘画的一些技巧运用到拍摄上来,他自己寻找前景构图,填补空白。“我画画的时候,喜欢用树枝填充,这样画面元素比较多 。所以我同样的用在拍照里。”

刘峰林的学习能力很强,协同摄影师和协调员渐渐地从指导变成了助理,听他在拍摄时的指挥。“我觉得咱们仨挺好,多默契。很多人都不懂我,也不听我说话”,拍摄间隙刘峰林侧身给了摄影师一个紧紧的拥抱。

确实这样好玩,我就想着正确了。

哪有正确,只有表达。

—— 共创摄影师 李昊