▲长子鲍店战国墓地发掘现场

▲长子鲍店战国墓地发掘现场

晋静公,

晋国末代国君,

公元前349年,

韩赵魏三国瓜分了晋国公室仅有的土地,

废静公为庶民。

后在今天的长治屯留和长子交界处,

静公突然在睡梦中死亡。

600年煌煌晋国,

至静公完全灰飞烟灭。

静公名“俱酒”,

现在想来,

故国残破,

蜷缩一隅,

身边也就只有醉生梦死的浊酒一杯了吧!

长子鲍店战国墓地,位于山西省长子县最北的鲍店镇东北,1999年5月被发现。该墓中的随葬品规格很高,出土各类器物180余件,其中青铜礼器30多件,器型有鼎、鉴、壶、盘、豆、甫、鬲等;兵器有戈、剑、镞、矛;车马器有马衔、皮带扣。其它还有布币、包金锡贝、漆器等。其中鼎最多,达12件。其随葬物明显超出当时的标准:天子九鼎,诸侯七鼎、大夫五鼎、士以下三鼎。

据专家分析,此墓可能为晋国最后一个国君晋静公之墓。即便不是晋静公,亦与他有着莫大关联。该墓发掘前后的故事,与静公所处的时期一样,充满跌宕和那个年代的印记。

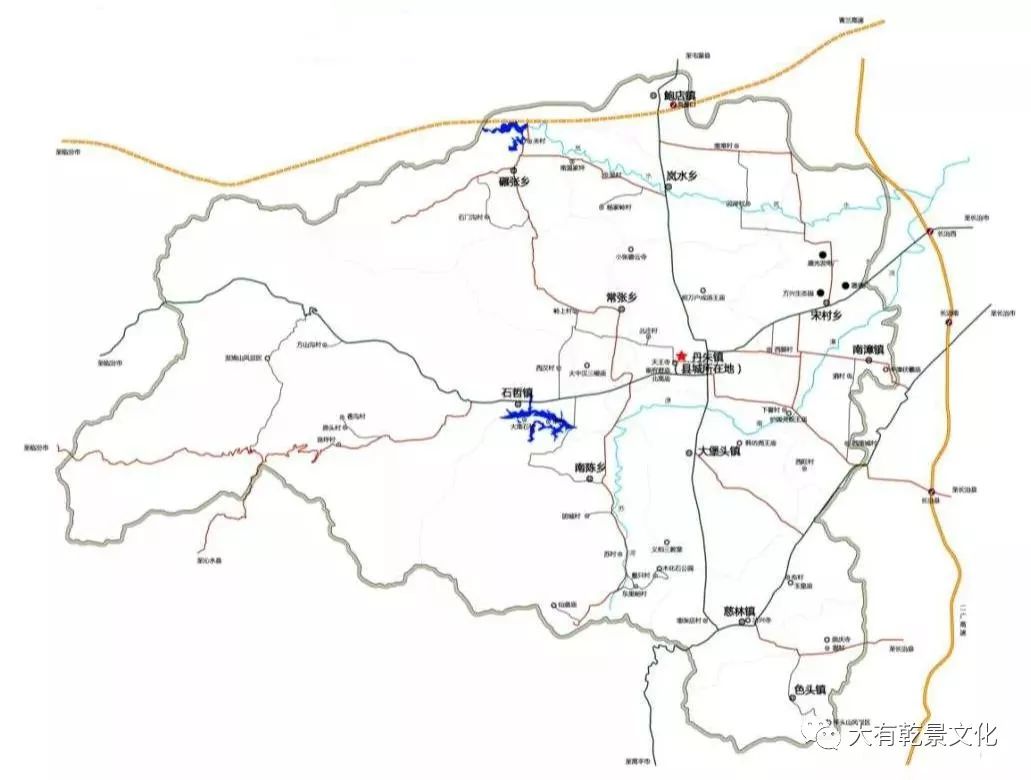

▲鲍店镇位于长子县的最北端

▲鲍店镇位于长子县的最北端

图片来源:潞维文旅

历史上的鲍店,是一个在长治地区、乃至全国都比较有名气的地方。曾有

“拉不完的吾元,填不满的鲍店”

之称。古时鲍店是一个大的集市,是全国有名的药材集散地。

1999年5月,山西省考古研究所会同长治市博物馆、长子县文博所在长子县鲍店镇东街村东发掘了一处战国早期大型古墓葬——长子鲍店墓。

鲍店古墓的发现

战国时期(公元前475年~221年)的上党地区,初期仍为晋国据有。晋幽公十三年 (公元前425年)赵襄子无恤卒,由代成君之子赵浣(无恤侄孙)继为赵献侯;韩康子、魏桓子亦相继死,分别由韩武子、魏文侯继位。晋烈公十七年(公元前403年),赵、韩、魏三家联合迫使名存实亡的周天子威烈王将三家皆赐为诸侯;又过了27年,晋静公二年(公元前376年),魏武侯、韩哀侯、赵敬侯灭晋且三分其地,将晋静公降为庶人,至此晋国历史告终,史称“三家分晋”。

关于晋静公徙处屯留,《史记·赵世家》中有记载:

赵成侯“十六年(公元前359年),与韩、魏分晋,封晋君以端氏”

,

“肃侯元年(公元前349年)夺晋君端氏,徙处屯留”

。端氏在今沁水县东22.5公里西,屯留即今屯留县与长子交界之处(屯留县古城、西李高、东李高、长子县鲍店一带)。山西也因此至今被人称为“三晋”。1999年5月山西省考古研究所会同长治市博物馆、长子县文博所在长子县鲍店镇东街村东发掘了一处战国早期大型古墓葬(即长子鲍店墓)。

▲长子鲍店墓地M1发掘现场

▲长子鲍店墓地M1发掘现场

韩、赵、魏三家分晋(公元前376年),上党地区也被一分为三:

北部的沁源、沁县、武乡、襄垣、黎城基本归赵,中部的屯留、长子、长治、高平基本归韩,南部的晋城、阳城、沁水、陵川等基本归魏。

到了战国后期略早,韩都河南新郑,赵都河北邯郸,因而北部全部归赵,中南部全部归韩,上党为韩、赵两家所有。再到

战国后期略晚,则上党几乎全部归韩

。韩、赵于此皆曾置上党郡。韩更曾将上党设为其别都。

战国时期长治有晋静公(亦称桓公)徙处屯留的诸侯小国晋国(今屯留古城)。城邑有涅(今武乡故城),襄垣(今襄垣西故县),阏与(今沁县西南乌苏),长子(今长子县城)等。春秋结束,“战国七雄”争霸,秦、楚、齐、燕、赵、韩、魏七国相互侵吞,彼此混战,合纵连横,纷争四起。

1999年的初夏,天气也不是那么的热,雨水也比较正常。那时我刚刚从古建科调回考古科,生性散淡的我不喜欢被人管制,只喜欢自由自在的游逛。虽上了几年大学、又是专业对口,总是想着“腹中藏书一万卷,不肯低首在草莽”,终究还是一事无成。

领导姓侯,从平顺县委副书记调入博物馆,我们是好朋友。“秋红,长子鲍店墓又被盗了,县里让咱们配合一下看看情况,你要不去一下。”侯馆长笑嘻嘻地说道。于是5月16日早晨,我和单位的李永杰被他的司机送到了长子鲍店村里。同期到达的还有长子县里的老董(约莫五十多岁),这样我们就住在了鲍店镇的一个小旅馆里准备开始工作。

历史上的鲍店是一个在长治地区、乃至全国都比较有名气的地方。曾有“拉不完的吾元,填不满的鲍店”之称。古时的鲍店是一个大的集市,是全国有名的药材集散地。

我国曾有四大药材会,其中之一就是鲍店古镇药材会。

鲍店地处长子、屯留两县交界,是古代古道之一,向北可达山西北部,向南可至河南等地。

源于明代的历时上百天的本地药材会,每年从农历九月十三起至腊月二十三日止,尤其在川、广、闽、贵等省享有盛名。最多的一年会有西藏、青海、广东、云南等十三个省的药材客商前来赶会做买卖。他们贩来了藏红花、骡马牛羊、“广南壮物”、“淮货”等各省名货,换走了上党产的名贵中药材和土特产。鲍店这大型的药材集散地,每年可使官府收税达万两白银。

药材市场的繁荣,也带来了粮食交易的兴盛。鲍店粮市始于秦汉,首先由于它西、北面紧靠盛产粮食的农业区,又地处交通要道,所以本身就使得粮食购销两旺。而药材会的兴起,吸引了全国各地的商客,无形中给粮市引来了更多的顾客,使粮市出现了“填不满”的兴旺景象,年收购粮食4万余石。

《史记·晋世家》:

“静公二年,魏武侯、韩哀侯、赵敬侯灭晋后而三分其地。静公迁为家人,晋绝不祀。”

[索引]按:又赵家烈侯十六年(公元前368年)与韩分晋,封晋君端氏,其后十年(公元前358年),肃侯迁晋君于屯留,不同也。《史记·赵世家》中有记载:赵成侯

“十六年(公元前359年),与韩、魏分晋,封晋君以端氏”,“肃侯元年(公元前349年)夺晋君端氏,徙处屯留”

。山西也因此至今被人称为“三晋”。

晋侯虽国灭,家族被迁在此地,但架子还大,墓葬里的随葬品规格还是很高。因此早就引起当地的和外地的盗墓者觊觎。

据当地百姓讲,当地的小旅馆内经常住着外来人员,是否是盗墓者不得而知,但与屯留交界的地方的耕地内几乎全被盗探一遍,探空密布却是事实。

就在我们去的前几天,还发生了一起严重的事件,事实真相虽没有当时社会上流传的那么邪乎,但确有其事:

“一天晚上,鲍店派出所的司机和联防队员巡逻至鲍店村的东面,也就是屯留交界的路上,看见地里有人打探坑,就打开警报,想吓走。不料想,一声闷响把几个联防队员吓了一跳,盗墓的竟然开了枪,虽然是自制的猎枪(当地人叫土枪),但看来盗墓者们还是胆大得很。几个联防队员马上回到所里,所长带上枪赶到现场,发现此处停了一辆丰田霸道。而派出所开的是一辆吉普,最终,还是霸道厉害,盗墓者们跑了。”

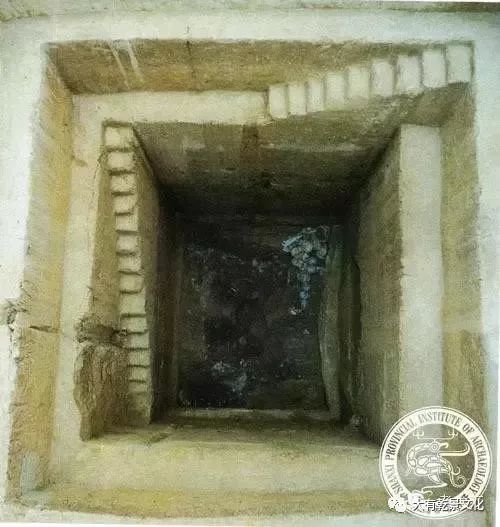

▲M1棺、椁及随葬品出土情况

▲M1棺、椁及随葬品出土情况

第二天这件事被汇报到长子县公安局,引起了县里的重视,所以县里一方面派人和省市相关单位联系,一方面加强巡逻。这才有了我们的鲍店之行。

当时事发之地位于屯留和长子交界地区,被盗墓者打开的墓地则位于长子界的鲍店镇东街的玉米地里。地里除满地的探洞外,还发现一个盗洞。地面散落着铜器碎片和包金贝的残片。那时地里的玉米刚刚种下。

我们和县里的文物部门的老董还有张素先、牛文周等人一起工作。当时老董是负责人,开始联系民工和公安看护墓地。第一天我们刚到现场,看了一下又回镇上联系派出所,中午吃完饭再次回到现场,这时发现现场围了一些人看热闹。我们没有在意,但公安的同志有经验,他们看到有人拿着绳子,就问“坑里有人吗”。有一个人说没有,那绳子是捡的。

公安局的同志就说没有就把坑埋了,并让人拿铁锹往坑里假装填土。旁边马上有人喊“不敢,下面有人”。

于是公安同志放下绳子将一个当地的老头拽了上来。那老头是当地村里的,还是个残疾人,拉上来时腰里还揣着一件小玉器。后来如何处理不知,只知道被送进了县公安局的看守所。

当时我们所在的单位叫长治市博物馆,同时又是长治市文物管理委员会的办公室,实际上就是两个招牌一个单位。而那时的长子还是经济贫困县,没钱。长治市博物馆虽然有着文物管理委员会的办公室牌子和职能,钱也是没有的。于是只能采取等待等待再等待之举。

好在当时长子县的分管县长很有魄力,叫花俊富,工作能力特别强,他调动了一切可调动的力量来处理此事。尽管没钱,但还是将此事开了头。

进驻工地发掘

我们在当地的一个小旅馆内安身后,开始勘探墓葬的四角和范围。当时判断这是个诸侯墓,根据实际情况计划开挖为长宽均为7.5米的探方。接下来在勘探中发现了河卵石。

放置河卵石是古代大型墓葬防盗的一种措施。《吕氏春秋》中提到

“题凑之室,棺椁数袭,积石积碳,以环其处”。

古代天子的椁制,也赐用于大臣。椁室用大木累积而成,木头皆内向为椁盖,上尖下方,犹如屋檐四垂,谓之“题凑”。《吕氏春秋·节丧》:

“诸养生之具,无不从者。题凑之室,棺椁数袭,积石积碳,以环其外。”

高诱注:“题凑,复絫。”《史记·滑稽列传》:

“臣请以雕玉为棺,文梓为椁,楩枫豫章为题凑。”

裴駰集解引苏林曰:“以木累棺外,木头皆内向,故曰题凑。”汉赵晔《吴越春秋·阖闾内传》:

“吴王女滕玉乃自杀。阖闾痛之,葬於国西阊门外,凿池积土,文石为椁,题凑为中,金鼎玉杯,银樽珠襦之宝,皆以送女。”

《文选·谢庄》:

“题凑既肃,龟筮既辰。阶撤两奠,庭引双輴。”

李善注:“《汉书音义》,韦昭曰:题,头也。头凑,以头内向,所以为固。”

当我们下到盗洞的底部才发现,盗墓者已经挖到接近墓的底部。

勘探显示,就这一块地里就有两个墓,同时地还分属于长子和屯留两个主人。

战国初期,大型墓葬均为家族墓地,并且夫妻不是合葬墓而是对子墓。

何为对子墓呢?即两墓主人是夫妇关系,两个墓穴并列地安葬为并穴合葬式,这种安葬制度是西周时期贵族们丧葬的一个重要的制度,而这种墓被称为对子墓。《礼记·檀弓下》中记载:

“卫人之祔也,离之。”

西周时期卫国人的葬俗就是分葬。泛指配享﹑附祭。

5月17日,天气晴朗,我们开始正式开挖,并初步定了一个方形的探方,面积为7米乘7米。刚开始在工地时,只有我们和长子县文管所的同志以及省考古所晋东南工作站的杨林中站长。大家其乐融融,每天吃着简单的面条,夜晚没事时和公安的同志聊聊,偶尔还看看鲍店的夜生活。

我们当时雇佣了长子东街村的民工十四人。九十年代的人还比较纯洁,私心杂念不多,尤其长治的人,比较保守。每天晚上的执勤民警连个补助都没有,据说县里是每个科室轮流,但白天执勤压力不大,就是当地围观的人比较多。记得有一天轮到长子县公安局的交警队执勤,而当时的摩托车时髦,但周边村里的摩托车大多无牌无照,村民们更无驾驶证。

执勤的交警队没事可干,就开始查处看热闹的人的摩托车,这一天之内就查扣了十几辆,第二天就一个骑摩托看热闹的人也没有啦。

经过一天的挖掘,加之进度比较快,挖掘下达2.5米,发现了夯土层和大小均匀的夯窝。也就是指将原来的土分层回填,每7厘米就夯筑一层。

6月1日,墓葬被发掘到距地表平面8.7米时发现河卵石,但没有发现过去常见的二层台。省里加派了张崇宁、王京燕、田进明等专家指导,并且他们单独在鲍店粮库租房起火支灶,我们已不是技术的主要力量,仅成了参与者。我们和民工差不多,但是还是没有工资的民工。这就是差别。我们大学分回长治,混在小地方,同样留在省里的就成了专家,到现在差别更大,他们都成了一方研究领域的领头人物。

接下来就是将河卵石平面绘制成图,对每块大小均做了测绘记录。这些工作大都由当时的考古所的技工完成,最熟悉的就是长子的孙先徒,是一个在工地干了几十年的技工,从绘图到清理均是他率领其他人干,技术是一流的。

当墓坑的深度延伸倒五米左右,县里开始雇佣一台大型的吊车上下运土。

在发现河卵石层时,墓壁已清晰可见:四壁修正的光滑整洁。墓口长7米,宽6.5米,为覆斗型,口大底小。河卵石大小基本均匀有5厘米左右。

河卵石搬迁完毕就开始到积碳层,

”积石以防盗,积碳以防潮“

,古代的贵族在阴间也要享受人间的生活,因此住的地方不能潮湿。木炭比较均匀的分布一层,厚约2厘米左右。我们每天戴着一个破草帽,穿着布鞋,蹲在地上用竹签和考古专用的平头铲、尖头铲清理。那会儿我还比较廋,能蹲下,后来不做考古,吃的有点胖,就力不从心啦。

6月5日清理完积碳层就到墓底,首先发现的椁。多本古代文献中都对“椁”有记载:

《荀子?礼论》:

“天子棺椁十重,诸侯五重,大夫三重,士再重。”

《庄子?杂篇》:

“天子棺椁七重,诸侯五重,大夫三重,士再重。”

《礼记?檀弓》:

“天子之棺四重,水兕革棺被之,其厚三寸,杝棺一,梓官二,四者皆周。”

郑玄《注》“诸公三重,诸侯再重,大夫一重,士不重。”

《礼记·丧大记》:

“君松椁,大夫柏椁,士杂木椁。”

从文献中可以得知西周时期贵族墓葬葬具的规制一般为棺椁制。

而此次发现的东周古墓采用了一椁双棺制。西周中期以来,由于礼崩乐坏,礼制方面一定程度上遭到了破坏,而原先的棺椁制度也受到了影响。但没落的晋侯家族仍用一椁双棺制,保持一定的规制。

槨板中部塌陷上有盗洞,槨盖板共有十一块,木质未作具体分析,大概是松木吧。每块宽度为18厘米到22厘米左右,长为500厘米。但基本上已腐朽,一戳就散。

用竹签轻轻的将一层层表面灰土拨开,位于墓室西北角的青铜器也随之露出真面容。盗洞刚好打在墓葬中央,未破坏墓室和随葬品,太万幸啦。对于考古工作者来说,虽然发现文物是其次,看到文化价值才重要,但是墓葬里的随葬品完整却更是重要。

▲铜礼器出土情况

▲铜礼器出土情况