一

我要一直活到我能够

历数前生,你能够

与我一同笑看,所以

死与你我从不相干。

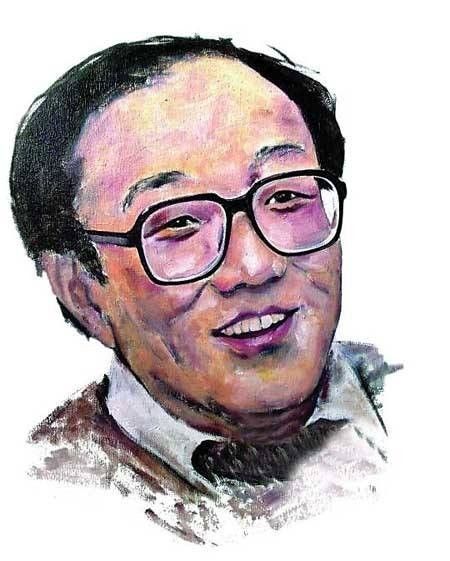

——史铁生

不知怎的,前些日子突然想起了书架上吃灰已久的那本书——史老的《我与地坛》。

已经不太记得上次翻看它是什么时候了,但我永远也忘不了,这篇散文是如何陪伴和指引着我走过五年前那个冬天,以及此后这五年。

史老是个“明白人”

——如果让我用最简短的语言来概括这篇万余字的散文中最珍贵的东西的话,那一定是“明白”。

因病开始轮椅生涯时,“要不要去死”是他面临的第一个问题,也是他的母亲最担心的问题;于是他进到地坛里,由“死”而“生”,去发现活下去的理由,去追问生的意义;想明白自己要活下去以后,他开始写作,一边写一边又质问自己为什么要写作……整整十五年里,史铁生在地坛里转过一圈又一圈,设想过自己的各种可能性,观察过无数过客的生活,也体会到母亲当年的担忧。于是十五年后,当他在这篇《我与地坛》中将这一切娓娓道来,

我们看到了一个因为追问了太多而明白了太多的明白人,也看到了他一步步走向明白的过程。这一切的讲述真诚、朴实而深刻,从而带给我们一种踏实、一种“内心的宁静”。毫无疑问,这是这篇文章最独特和最有价值的地方

。

所以,偶然却又顺理成章地,五年前充满了“不明白”的我被这种“明白”深深地吸引和打动。那时我大概是想:

这么多年了,我还真头一次认识到,人可以活得这么“明白”、这么有逻辑

。

二

突然想笑。

当我写下“五年前充满了‘不明白’的我”这句话的时候,突然意识到,转眼间五年过去,我好像也没比当年多明白点什么。

不过有一点大概是明白了:这段时间突然翻出史老的书,大概又是受困于“不明白”而渴望“明白”了吧。

但明白这一点以后,就有一个问题摆在面前:

我,我们,为什么渴望“明白”?

如果世界是有逻辑的,那问题就变得简单:

一来,世界是有逻辑的,我们就有去“明白”其逻辑的需求,以便更好地生存和生活;二来,我们作为世界的一部分,我们也必然是有逻辑的,那我们就更不可能满足于一种不明白自己的逻辑的状态了。

可是你要反驳我:世界未必是有逻辑的啊。

那就假设世界是没有逻辑的,全都是偶然。于是基于一个偶然,你选择做或不做一件事;基于一万个这样的偶然,你收获了一个巨大的失败。然后:

“你说你感到万分沮丧,甚至开始怀疑人生”……

你说,你明明做了这么多的努力,明明克服了这么多的困难,为什么还是失败了;你说,是不是老天跟你过不去,故意要捉弄你;你说,老天爷你讲不讲道理啊……

咳咳,是你自己说的哦,世界是没有逻辑的。

所以我们最好期望世界有它的逻辑

,免得死都不知道怎么死的。

嗯,我知道我在耍流氓,但总之这大概能使我们达成一定程度的共识:

至少出于对挫折的畏惧,我们是渴望“明白”的

。

不过讨论还远没有结束。

按照人类的思维方式,“明白”有三个层次:明白“是什么”、明白“为什么”、明白“怎么办”。

而出于对挫折的畏惧,我们或许只是在寻求对“怎么办”的明白。

这是一套

完全的后果主义的逻辑

。无论是失败后的被动反思,还是行事前的逻辑预演,只要我们能够想明白“怎么办”对于成事有最大的帮助、可以导致最好的后果,便可以按这种选择去做——一切都建立在后果之上,至于更深层次上的“为什么”,乃至我们究竟在想些什么、做些什么,都在我们的关心之外。

这也是

最基本、最初级的基于反馈的学习行为

。我们需要做的只是根据无数次的试验或思想试验调整输入值来调试出最大的输出值,而摆在我们面前的

生活仍旧是一个巨大的黑箱

,我们无需知道任何一点其中真正的逻辑。

正是因为这样,世上渴望明白“怎么办”的人远比想知道“是什么”、“为什么”的人多。

顺理成章地,世上明白“怎么办”的人也远比明白“是什么”、“为什么”的人多。

三

某一天,我来到一个新的单位,和许多和我一样的小伙伴组成了一个新的集体。

为了促进大家相互认识,培养团队文化和凝聚力,领导不惜花费重金请了一个培训团队来对我们进行“拓展培训”。

根据培训规则,我们几十个人被分成几个小组,然后进行几项本身难度为幼儿园水平但是很考验团队配合的小游戏,并在组间进行成绩评比。自然,出于对挫折的畏惧,我们拿出十足的精神来研究游戏规则、制定比赛计划,通过大量的讨论终于似乎是明白了“怎么办”。

比赛项目一个个地进行,我们的既定战术或成功、或失败。于是几个小时间,我们体会到了成功的喜悦和满足,也体会到了失败的沮丧和怀疑。我们似乎是深刻地认识到,团队的执行力、凝聚力对完成一项任务是十分重要的。

随后,培训团队又用一个出人意料的难度很高的大集体项目告诉我们,面对挑战时眼里不能只有小集体,也要有大集体,要通过更大范围的帮助和配合来解决问题——于是我们连连点头,仿佛受到了什么了不得的洗礼、终于明白了大是大非、明白了“怎么办”。

——据说这种“拓展培训”近年来比较流行,也难怪我这三个月遇到两回。

看起来这培训没什么问题:在每个成功的项目中,我们都基于后果主义进行了大量的推演,最终找到了一套行之有效的比赛策略,算是明白了“怎么办”;而在每个失败的项目中,我们对比赛这一黑箱的论证都多少有些欠缺,因而没能正确地明白“怎么办”。如前面所说,我们也算在培训中体会到了各种酸甜苦辣,感悟了团队合作的“真谛”;我甚至还对自己不小心的犯规耿耿于怀,直到走出培训厅的大门。

——直到走出培训厅的大门。那一瞬间,一切都变了。

我问自己:这一天里,我收获了什么呢?

突然一阵语塞。

我想说“我明白了许许多多的怎么办啊”,可是那一刻我意识到——我的生活会因为我能和十个小伙伴一起站在四张垫子上坚持十秒钟变得更美好吗;我会因为可以完整而正确地将身后同学写在我后背上的数字传递到身前同学的后背上而对社会有更大的贡献吗;我会因为在规定时间内和小伙伴一起翻出更多的麻将牌而学到更多知识吗……

不会啊,

孩子,那只是培训师导演的剧本中的一个角色,那不是你自己啊!

你在一个由你扮演的角色的欢乐、满足、失落和愧疚中虚度了一整天:你太入戏了!

——没错,我是想明白了很多个“怎么办”。可我一整天都在想着“我该怎么办”,却从来没有问过自己一句“我在干什么”,或者“我为什么要干这个”。

意识到这个问题以后我这一天大概就不算虚度了,因为我明白了

想明白“是什么”和“为什么”要比想明白“怎么办”更基本、也更重要

;我也明白了我究竟为什么如此渴望明白:

我们最怕的不是不知道怎么做事,而是不知道自己在做什么;我们最怕的不是实现不了自我的价值,而是找不到自己存在的意义;我们最怕的不是挫折,而是虚无。

四

所以人活着有一件事是非常重要的,或者说应当成为我们作为一个独立的人的底线——那就是

人一定要知道自己在做什么

。

知道自己在做什么,才能对可能的后果保持清醒的认识,才敢于独立地做一些事情并能独立地为自己做的事承担责任。

知道自己在做什么,才不至于成为演员、迷失在他人设计的剧本中,才不至于沉浸在虚假的成就感和挫败感中,自以为明白一些并不成逻辑的“道理”。

知道自己在做什么,才能找到自己的人格、和自己每时每刻存在的意义,才能让你远离虚无,才不至于在将来的某个时候回首发现自己虚度了大把时光。

——用曾子的话说,每天要“三省吾身”,来确定自己都做了什么、是不是做错了事。

——用据说是雷军的话说,“不要用战术上的勤奋掩盖战略上的懒惰”,也就是不能让自己沉浸在忙于做一些自己都不知道意义何在的事情的虚假的充实中。

——用史铁生的话说,直到他真正明白了自己为什么要写作,才活得像个人而不是人质。

五

我时常疑惑真人秀节目为什么会存在

:当我们看着电视上各类娱乐明星不务正业而去做一些像上述拓展培训那样的游戏,然后跟着节目中的情况而嬉笑怒骂,我们究竟在做什么呢?

——消遣,或者说“

kill time

”。说得更直接一点:虚度。

你反驳我说,“我感受到了快乐啊”——好,就此认为你的快乐就是你的意义;那么你的快乐是从哪里来的呢?

你看到了一些你想看到的人在电视上做着他们也未必想做的游戏,你看到了其中一些人滑稽的失误或者过人的游戏智慧,所以你感到快乐?所以你是因为看到了别人胜利或者出丑而感到快乐?所以你存在的意义就是看别人胜利或者出丑?

我甚至开始怀疑文艺作品存在的意义:

当我看着《射雕》,看着郭靖从一个宅心仁厚的傻小子,克服了各种困难,为父报仇,最终成长为武林顶尖高手和一代巨侠,内心一种感动和满足油然而生——但是,孩子,那不是你啊!

按照和上面相似的逻辑,我存在的意义就是看着作者虚构的故事主角成长?

接下去我还可以怀疑看体育比赛的意义,怀疑刷微博刷朋友圈的意义,怀疑听演讲或学术讲座的意义——怀疑一切文化消费活动的意义,乃至怀疑一切非创造性活动的意义。

你受不了了,终于拍案而起:为什么我做事一定要有意义?

你这是功利主义!

好像是哦,功利主义是很过分。

可是如果不是功利主义思想的推动,近现代的物质文明怎么会发展到这种高度?

——如果不是对工业产能和经济效益的疯狂追求与精确计算,哪里来的大机器生产,哪里来的社会分工,又哪里来的计算机科技?

好了,你先把你的手机丢下,我们再来讨论是不是要反对功利主义。

(然后你真的把手机丢下了,拒绝消费我的文章,全剧终。)

如果你拒绝丢下手机,那我们还是重新考虑一下这套逻辑,看看问题究竟出在哪里。

其实可能只需要怀疑得更加彻底:当你研究这社会的运行,或感慨于古人的坎坷一生,我们同样可以说——但是,孩子,那不是你啊!那么,

社会学和历史学究竟有没有意义?

于是我们突然意识到问题所在——

你自以为明白了你在做什么,却忘记追问你的身边,和你的过往。

诚然,“那不是我啊”;但,那不是我吗?

我们前面说,世界有它的逻辑,而身在世界中的我们也就有我们的逻辑。那么,身在同一个世界中的其他个体,其逻辑基础是否与我们自己的会有一致?当我们研究历史、研究社会,或者消费由其他个体的故事而生成的文化产品,在许多或许不是那么稳定的修辞学的感慨和认同之外,必有人生逻辑上的共鸣,必能引起我们对内心的新的反思和追问。

并且,就像鲁迅所说:“无尽的远方,无数的人们,都与我有关。”身处在充满了相互关系和相互作用的世界中,我们自然地也要将关怀施予自身之外,由“我”及“我们”。

所以我们追问过往,追问“我”以及“我们”是怎样走到今天;所以我们追问身边,追问我们的相互关系和作用的逻辑,也追问自己内心是否已经彻底明白作为个体的逻辑。这保证了历史学和社会学的意义,也同时保证了一部分文化消费的意义。

所以在层层追问下,“不是我”的,未必真的完全“不是我”。或许只当我们身为演员而不自知之时,才需要那句提示:但是,孩子,那不是你啊!

(注:“不自知”是一个重要条件,在“不自知”的状态下我们会将角色和他所经历的逻辑误以为是我们自身及我们的逻辑,这是一种“洗脑”的状态,将是非常危险的。)

六

但有时候,明白是一件很残酷的事。

比如小时候你以为你将是影响世界的天之骄子,或者拯救众生于水火的救世主,后来发现你只是个普通人,没准连工作都找不到。

比如有一天你发现,血浓于水的亲情未必经得起一笔遗产的考验;多年的朋友情谊也可能因为一个荣誉名额灰飞烟灭。

比如某个时刻你发现,你从小以之为榜样的某些长辈开始显露出这样那样的缺点:你以为通情达理的家长在看待某些社会问题时会因为无知显得不可理喻;你以为无所不知的老师开始听不太懂你讨论的问题;你以为是白衣天使的医生偶尔也会收收病人的小红包;你以为用智慧创造人类美好未来的科学家和工程师很多时候也可能只是在应付工作任务……

这其中真正的残酷,不在于你在某个时刻突然明白你之前认为的是错的,而在于你明白的这一切本身

——你看到这是我们的冷冷的世界,世界里的大多数人都是明白人,都在精确地计算着自己的支出和收益;你看到几乎所有世界里的相互关系都是基于利益的,都是相互利用的结果;你看到人性似乎有不可克服的缺点,以至于尽管你十分努力地要做一个“圣人”,却还是会不经意间忘记别人对你的好,还是会控制不住做出一些你以为缺乏素质的举动……

你无法接受这一切,于是你开始分析你看到的一切你以为低劣的行为,把它们背后的逻辑一条条列举出来,却发现,似乎每一步都无可指摘、无法反驳。

你还是无法接受,你问,为什么把世界还原为逻辑链条,是这么冰冷无情?

因为,你是在拿逻辑分析一切,又拿情感去体验这些结果啊——如果逻辑和情感是相容的,我们又何必大费周折去“明白”这一切;如果逻辑和情感是相容的,人工智能还至于这么费劲儿?

就像史铁生说:“是消灭欲望同时也消灭恐慌呢?还是保留欲望同时也保留人生?”

所以古人早有话说:

难得糊涂

。

——如果逻辑上的明白意味着这样的残酷,不妨装作不明白好了。

毕竟,无论活得明白与否,我们总还是要活着。只有活着,才能保留一种希望:或许某个时刻,你又突然意识到,你以为人性的缺陷,不过是我们逻辑的缺陷罢了。

我个人是很期待这个时刻的,因为它意味着完美;不过如果这时刻真的来了,或许人就成了神吧。不过,谁又能说,人成不了神呢?

2017

年

10

月

12

日