你还记得这首歌吗?

“风继续吹,不忍远离,心里亦有泪不愿流泪望着你,过去多少快乐记忆,何妨与你一起去追,要将忧郁苦痛洗去,柔情蜜意我愿记取,要强忍离情泪,未许它向下垂,愁如锁眉头聚,别离泪始终要下垂……”

-01-

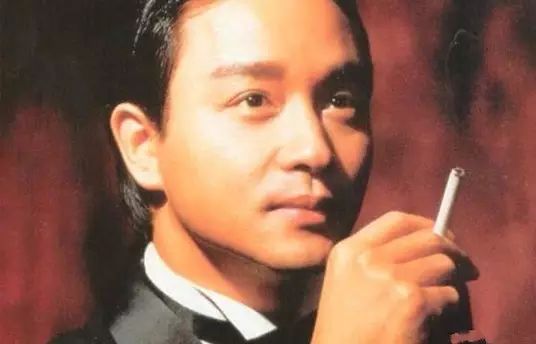

1983年凭借歌曲《风继续吹》成名,而被粉丝们昵称以“哥哥”的张国荣,在2003年4月1日没有再见地突然离开,一时之间不知道多少哥哥的粉丝们心碎失落。

2003年也因而被视为娱乐圈最悲痛的一年,但转眼也已然是14年前的事情了……

回顾当时亲眼看到张国荣在自己面前坠下的经纪人陈淑芬证实,哥哥当时患上抑郁症,已努力治疗了几年,但还是因病情失控而辞世。

当时陈淑芬向媒体解释过:

“他得病的时候自己并不知道,直到后来这个病开始有了一些疾病反应……你无法想象他是多么希望自己能够好起来,他一直在看医生。

他没有办法接受他有这个病的事实,因为他什么都有,从事的也是自己喜欢的工作,怎么这样的一个人会有抑郁症呢?不能想象。说给别人,都不会相信的,这怎么可能?”

-02-

痛到不知如何活,以为死亡会是种解脱

1999年张国荣在个人写真《所有》的采访中谈及自己的恋爱观,他表示:

“我如果喜欢上对方的话,就会对对方期待很多,结果就会失望,我就是害怕这种失望……不管怎么说,反正我是碰不到这样的幸福的……”

绝望的语气中,让我们看到

无助感与无望感一直是抑郁症患者的疾病心象。

虽然说抑郁不等于自杀,但自杀的人之中87%有过抑郁症的危机。

“幸福无望”的煎熬,也让我想起了玮茹(化名),一位21岁青春年少,却困于抑郁症陷阱中长达三年的女孩。

多年前我见到玮茹时,沉默的玮茹在整个会谈的过程中几乎没说上十句话,无光的眼神中透露着绝望。

而一旁的母亲不停地诉说着女儿过去种种的美好,一边说一边还从皮包中掏出玮茹3岁时的照片,似乎要用过去的幸福证明些什么。

我一边看着照片中幸福甜蜜的母女贴脸照,一边看着会谈室中疏离的母女,一时也心酸上心,回过神我在玮茹妈的同意下问了个问题:

“如果此刻也拍一张照片,会愿意放进包包收在身边吗?”

这个很故意的问题让玮茹妈脸一下刷白,但同时焦躁不停的心也倒抽一口气、猛然一收。

我进一步说:“我猜想很难,是因为这是一段很苦很难走的路吧?!”几秒之后,玮茹妈松了口气说:

“也是呀!她终究是我的女儿呀!”

“是呀是呀!她终究是你的女儿呀!”我重复了一次话的同时,眼光转向玮茹,玮茹如雕像的身子终于松动了一下……

-03-

忌讳死亡话题,使我们忽略了求助信号

之后几次单独的会谈中,玮茹慢慢愿意让我知道,身为女同的她正处于连自己都不知道要如何接纳自己的状态下,是多么需要母亲的认同。

而屋漏偏逢连夜雨的她又遭逢屡屡失恋,“幸福无望”的煎熬,时而让她痛到不知如何活,甚至以为死亡——会是一种解脱。

一项研究结果显示,

30%~50%的成年人都曾有过一次或多次自杀念头。

一般性格较安稳,家庭关系较好的人,自杀意念可能只是一闪而过,很少发展为真正的自杀行动;

但性格或精神状况存在困难的人,又在缺乏社会支持时,自杀念头就可能转变为自杀的危机行为。

一般人会以为自杀行为是忽然发生的。但其实自杀者从决心要死到付诸实施,常常经过极大的内在冲突与痛苦煎熬的过程,过程中,他们会发出多次自杀预告讯息。

调研指出,75%自杀身亡的人,在自杀前三个月内曾找过医生帮助,50%的自杀企图者在自杀前也曾向他人谈论过自杀,自杀的征兆一直以来都是自杀者对周遭人发出的求助信号!

但遗憾的是,我们总是忌讳谈死亡,对于有人想结束生命时,往往引动身旁的人对于死亡的恐惧感,于是焦急地停止话题或者斥责想要结束生命的人,而无法真正帮助到想自杀的人。

-04-

自杀六大迷思,常让我们误解自杀这件事

奥地利心理学家西格蒙德•弗洛伊德在其精神分析的本能论中指出,

生之本能的爱与建设

和

死之本能的恨与破坏

,是我们内在的两股冲突力。

当对自我的敌意过高于生命承受时,死亡的危机就成为陷阱,也因此对于自杀,一些我们常有的认知误区十分值得理清:

|

#

|

常有的认知误区

|

事实与真相

|

|

1

|

会自杀的人绝对是想要死。

|

不是的,大部分想自杀的人对生死很矛盾。

|

|

2

|

会提到自杀的人并不会真的去自杀。

|

其实是大部分自杀的人会发出明确的警讯。

|

|

3

|

自

杀都是突然发生的。

|

不是的,除非是冲动自杀,自杀的人常会发出大量的暗示。

|

|

4

|

状况开始改善后就没有自杀的风险。

|

不是的,状况开始改善后,还是要关心自杀风险,体力变好时,还是要预防绝望的想法被付诸行动。

|

|

5

|

不是所有自杀都可以避免的。

|

这是真的,但大部分的自杀还是有可避免的机会。

|

|

6

|

只要一个人曾想过自杀,那他一辈子都会有想自杀的念头。

|

不是的,有些人的自杀想法不会再出现,而且决定不再伤害自己。

|

如果身边有朋友谈起自杀,你会怎么做?

自杀,是自杀者非语言行为的心声表达,从心理受伤于创伤经验到内在冲突,进而心灵失能于无价值感及无意义感,才会一路困入自我否定/自我伤害/自我攻击/自我毁灭的危机。

因此,找回意义和价值感就需要一路回返,一步步的陪伴,如:

1) 听见他自我毁灭背后的绝望;

2) 明白他自我攻击发动的愤怒;

3) 同理他自我伤害来自于痛苦;

4) 陪伴他从自我否定中找出希望。

当朋友能不困顿于孤单中并再生希望感时,人的求生意愿,也就是弗洛伊德所说的生之本能,会再发生本能自救的力量。

玮茹确实也几度站在自杀的边缘痛苦而矛盾,我告诉玮茹,我自己在抑郁症最痛苦的时候也曾想过,如果能一死百了,是否就能解脱?

但其实我并不知道,灯灭之后是否真的就不痛了,万一死亡未必如灯灭,是不是更不值?

所以,

我们终究穿渡痛苦的大海。活着的话,我们就都还会有机会。

现在的玮茹活下来了,每年生日我会收到她的祝福简讯,“生日快乐”看似简单,但是我知道玮茹和我一样,对生日的意义多了一份无言的感动,多了一份认真的承诺。

作者:

苏禾

,台湾知名媒体人。1993年第28届台湾金钟奖节目主持人、编导,肯爱协会秘书长,台北市政府心理健康市政委员。在经受1000多个抑郁症的日子后,从媒体人投身于抑郁症防治工作中,成为美国NGH催眠师及二级心理咨询师。

图片:网络。