我们可以简单的将需求分成两个类型.

其一为“进攻”,能为我们带来显著的数据增长,业务增长.

其二为“防守”,不能带来数据增长,但却可以让产品用起来更友好,更完善

你也许不知道,世界是由矛和盾构成,正如同我们有“急流勇退”,也有“急流勇进”,难以分辨谁对谁错。

我恰以为,正是因为对矛和盾 的兼容,才有了精彩的人生,产品也当如是。

我们可以简单的将需求分成两个类型。

其一为“进攻”,能为我们带来显著的数据增长,业务增长。

其二为“防守”,不能带来数据增长,但却可以让产品用起来更友好,更完善。

想一想我们身边的事,你不难发现这两类需求的踪迹。

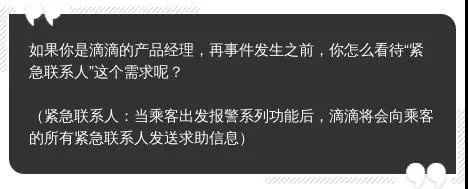

站在广义的角度上,紧急联系人并不能为产品带来显著的数据增长,也并不能开阔滴滴的业务面积,它是一个典型的“防守型”需求。

实际上,不仅仅是“紧急联系人”,与之配套的“一键报警”,“全程录音”都是“防守型”需求。

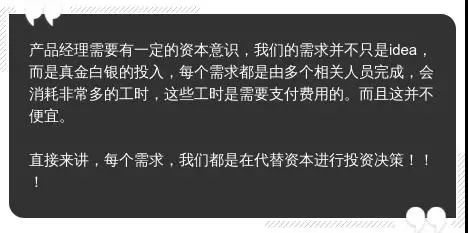

这一类需求,多数时间是不被看好的,因为它们并不能产生直接的经济效益,但却会产生直接的成本投入。

通常,我们都更愿意选择进攻型的需求,投入资源去研发,甚至会在进攻型需求之间进行选择,会更倾向于杀伤力更大, 成本更小的需求。

可有时,却会因为这些防守型需求的缺失,让企业遭受巨大的损失,除了直接的经济损失以外,更有时间,机会,未来的损失,相对而言,直接的经济损失反而是次要的。

以融资来看,初创团队得到的每一个意向投资都非常的宝贵,如果这些事故放在滴滴的早期爆发,很有可能会让滴滴失去一部分投资人。

即使是放在现在,对滴滴的股价与市值都会产生极大的负面影响。

产品的进攻,是指能带来显著数据变化,或者业务扩展的需求,小到一次裂变活动,一次促活转化活动,大到一个裂变策略,业务版图扩张。

当我们将资源投入到防守策略时,务必要确保我们存在“需要防守”的事物。

这就像是我们要去买个保险柜,前提是存在一些需要放在保险柜里的事物。

早期的互联网团队,尤其是CEO这个角色,经常会把产品思考的非常完善,在某些角度里,这样是抠细节,是专注,也是极客的表现。但真实的情况却是对资源、时间、机会的一种浪费。

防守缺失,会让我们损失许多财富,进攻缺失,则会让我们失去得到资源,得到机会的权利。

我理解的“极客”并不是“一根筋”的思维方式,相反,他们考虑的往往更加全面,更加懂得如何对有限的资源进行分配和利用。

资源是有限的,尤其是早期产品而言,资金,时间,人力,制度都非常的紧张,此时更多的资源应当放在进攻策略上,尽早将数据提升到安全值以上,这可以帮助我们实现收益,或者新的融资。

如果你是一位CEO,或者是一个新项目的总监,我相信你应该需要具备这个能力,进可攻、退可守,同时,你还需要清晰的知晓,什么时候进攻,什么时候防守。

我个人的建议是,进攻在前,防守在后,首先我们应该具备值得防守的事物,而进攻,便是让我们拥有该事物的最佳选择。

早期互联网团队,务必将我们的资源投入到进攻策略里。

产品可以存在BUG,可以存在逻辑不严谨,可以存在没有特点。但一定不能缺少了进攻策略,不能缺少裂变机制。

而在产品的中后期, 根据我们的资源,你需要做一个决策,是牺牲时间进行防守,还是牺牲资金进行防守。

两者的差异在于:前者是停止进攻,强化防守;后者则是通过团队扩张,同时开展进攻和防守策略。

两个策略各有优缺点,需要通过自身资源情况进行平衡考虑,但中后期引入防守策略都是我们应该认真对待,并且为之买单的一件事。

你是否觉得企业的成功就是商业模式的成功呢?

其实,并不是,互联网走到今天,已经有许多正确的商业模式但还未萌芽就已死去,同时也有非常多的错误的商业模式,不仅仅活过,有的还活的非常好。

站在商业模式的角度上思考,真的有那么多不同的商业模式吗?

其实不然,许多商业模式的本质是相同的。导致项目死亡和成功,除了商业模式之外,更重要的其实仍然是我们的做法。

商业模式的作用更多体现在战略和方向层面。想法固然重要,但却离不开将想法变成现实的“做法”。

我们来聊聊几个模式本质并无新意,但进攻策略非常优秀的案例。