虽然Uber没有停止扩张的脚步,然而,Uber的全球扩张却到处受阻:

以中国为例:

2013年,Uber第一次出现在中国的土地上,并迅速扩张到了北上广深沪宁杭等城市。

2016年8月1日,Uber中国在累计亏损了超过10亿美元后选择并入滴滴。

至此,Uber相当于丢掉了全球四分之一的市场。

2017年2月2月,Uber即宣布暂停在台湾进行运营。4月13日,Uber又宣布重回台湾,但是扮演的角色却成了订车平台服务商,Uber在台湾已然名存实亡。

2017年7月13日,Uber发布声明,宣布与其俄罗斯对手Yandex整合——相当于退出了俄罗斯市场。

与此同时,包括亚美尼亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、格鲁吉亚和哈萨克斯坦等6国的网约车与UberEATS外卖服务也将转至合资公司。

7月17日,Uber正式宣布,将自7月21日23点59分起暂停在澳门提供服务。

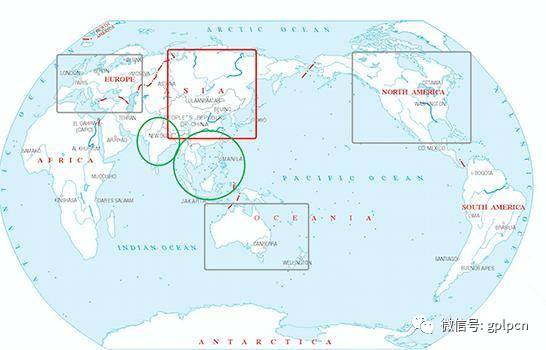

这时候,如果你再拿着世界地图来看,会发现,除去非洲和南美洲这两个经济欠发达大陆后,Uber在全球的势力范围就剩下了北美洲(美国和加拿大)、欧洲、澳大利亚(含新西兰)、印度、东南亚这几个区域了。

而在Uber的势力范围当中,其竞争对手依旧表现强劲。

比如在北美市场,Lyft始终是Uber的后顾之忧,每当有对手要打击Uber的时候,Lyft不是获得新一轮融资就是与之签署合作协议。

例如在Uber中国与滴滴鏖战的时候,阿里巴巴、腾讯等滴滴的投资方,以及滴滴本身就跑到美国去给Lyft送去了数亿美元真金白银。

在Uber大力搞自动驾驶的时候,通用汽车又领投了Lyft约10亿美元,还跟其签署协议一起搞自动驾驶。而在拥有超过16亿人口的东南亚和印度,Uber又面临着Grab和Ola的强势挑战。

与中国的情况一致,由于印度的Ola和东南亚的Grab都成长自当地,其更加熟悉本土习惯与特点的优势,让其在当地的网约车市场里都胜了Uber一筹。

例如Ola在印度就有打三蹦子的服务,而Grab在印度尼西亚则有打摩托车(摩的)的服务。

在欧洲,Uber也有竞争对手——Gett。 Gett在英国、美国、莫斯科和以色列四个国家超过100座城市运营,但没有Uber深入。

过去两年中,Uber市场份额从90%下降到75%。由此我们可以勾勒出Uber的世界版图。

灰色为Uber现有市场,红色为Uber丢掉的市场,绿色圆圈为Uber竞争比较激烈的市场

或许发展的太快,在每一个地域当中都没有树立自己的核心优势,Uber是一个庞然大物,然而其弱点也异常明显,它需要时间的积累。

那么,在全球化扩张受阻之后,以用户为估值基础,当前估值高达几百亿美金的Uber到底能够走多远?

Uber最后一条融资消息是2016年5月,Uber获得沙特阿拉伯主权财富基金35亿美元投资。

再往后,都是Uber美国最大竞争对手Lyft被曝将完成5亿美元融资,Uber印尼对手Go-Jek融资12亿美元

,滴滴再获55亿美元巨额融资,印度专车老大Ola拟再融资一亿美元之类的新闻。

此后,Uber竟然开始用高利贷来弥补其资金不足——2016年7月8日,据《华尔街日报》称,打车应用Uber在新一轮高利率贷款中借入11.5亿美元。

2017年7月初,Uber发布消息称,董事会和股东已开始接触日本软银集团,并准备出售部分股份。

然而,7月15日,有消息称软银集团将联手滴滴出行对新加坡出行软件Grab进行投资,预计投资金额高达15亿-20亿美元之间。

对外融资困难,然而,Uber的自身造血能力一直没有跟上——高估值的Uber一直亏损,2016年净亏损为28亿美元,2017年第一季度Uber亏损达到7.08亿美元,这还不包括职员股票期权及其他项目。

对此,斯坦福大学法学和商业教授乔·格伦菲斯特(Joe

Grundfest)表示“一些公司出现巨额亏损并不罕见,因为他们试图建立重大市场,旨在攫取市场份额。对于他们而言,如何使当前的实体实现盈利,才是值得关注的挑战。”

卡兰尼克能否顺利归来?即便归来之后,其能否扭转Uber当前的形势?

Uber的未来不容乐观,当然,GPLP君也大胆猜测了Uber未来的发展之路:

A、宣布破产,情况最差的一条路,在Uber无法融资,找不到合适的领导班子,拿不到新的融资,公司人心涣散,投资者焦躁不安,资金链无法延续,最终不得不宣布破产,你将看到迄今为止最大、最惨、最轰动的破产事件。

B、Uber找到了新的投资,艰难中求发展。

在这种情况下,Uber招聘到了合适的CEO、COO、CTO和CFO,处理好了丑闻,继续它征服世界的版图,然后通过宣传和高估值形象来拉到新的投资,继续用它的巨额亏损来震惊我们。

这条路的艰难困苦可想而知,Uber仍然会面对像今天一样的困局,也有可能比今天更为严峻,一不小心就会走向第一条路。

C、Uber成为像亚马逊一样牛逼的公司。

即便它亏损多年,然而,它成功坚持到最后,它的世界版图扩展到了极限,开始持续不断的盈利,然后成功上市。

此时它的估值会达到什么水平,无法想象,但作为一个交通网络公司,它的营收水平是可以估算的,它面向的客户和市场都是有限的。

当然,这样的Uber就趋于成为一个正常的公司,它的传奇也就不能继续谱写下去。

当然,这取决于Uber的无人驾驶技术研发到了哪里。或许有一天无人驾驶可能成为租车市场的一个巨大转折点。

但是显然,无人驾驶技术本身的发展不是一朝一夕的事情,大多数专家都认为要达到完全商业化的自动驾驶运营车辆需要至少20年。

放眼无限宽广的未来,Uber还是先度过眼前的难关吧。